姥爷的酒葫芦

文/张雪

“姥爷来赶集了”我边喊边向家里跑去,姥爷来赶集,我就有好吃的。

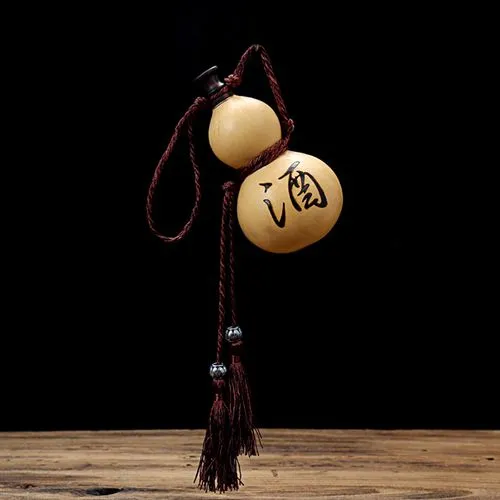

在我小时的记忆里,每逢香城集市,姥爷就背着个布搭子,步行八里路来赶香城集,布搭子前面挂着一个酒葫芦,酒葫芦的开口是用银子做的圈口,葫芦本身脖子做成的塞子。酒葫芦呈枣红色,上下两个肚,上肚稍小,下肚大一些,曲线优雅,像一个自然生成的乐符,奏响着大自然的韵律。

一个长长的旱烟袋搭在肩膀上,烟嘴子是白玉石的,烟杆是大约50公分左右长的竹子,已透出红红的包浆,烟锅子是纯铜的,点烟时就需要伸直胳膊、侧着脸才能够着。

来到俺家里,姥爷与母亲聊聊家长里短。喝上一会水后就会吆喝我:“小三,来给我点锅子烟”。我就拿出他的烟袋来,在装烟叶的袋子里来对着烟锅子来回摁几下子,烟叶就装实了。姥爷用手对着烟窝子又摁了几下,我把洋火擦着,火苗对着烟窝子,姥爷深吸两口,火苗就吸进烟窝里,烟叶就红红地着了起来,又用大拇指对着红红的烟火摁上一下。滋滋地吸完一袋烟后,看着母亲对我说“小三,咱赶集去,晌午喝丸子汤”。意思就是告诉母亲,中午不用问他的事,更不用等他回来吃饭。

姥爷的搭子我是背不动的,前后袋里装的满满的地瓜干子,我挥舞着姥爷的烟袋,提着个马扎子,在姥爷头里朝供销社的方向跑去。在供销社里用地瓜干换了地瓜干子酒,装了满满一大葫芦,姥爷把一葫芦酒装进搭子里,背上肩头,步子迈开,感觉到葫芦里的跳动,姥爷笑的胡子都颤了起来。我们在集市上转了一圈,姥爷给我买了一串红红的山楂糖葫芦,我美美地吃着,酸酸甜甜的。三转二转的到了说书场,找个合适地方姥爷坐着马扎子听起说书来。不时的摇头晃脑,偶尔还跟着人家溜上一两句的。高兴处从搭子里抓出几个皮果,剥开一个扔到嘴里咀嚼着,一边拔开葫芦嘴,双手抱着葫芦,对着就抿上一口,慢慢咽下,然后就咂吧一下嘴,用手撸一下胡子,满脸的享受。

到了饭点,姥爷引我到一个常吃的丸子汤摊子,老板看到姥爷,就老远的招呼:“老爷子来赶集了。”姥爷朝他摆摆了手,“大兄弟,来两碗丸子汤,多放几个丸子”。姥爷自已去框子里拿了个白瓷酒杯子,大约能盛二两酒的样子,取两个小盘子,寻了个桌子坐下,桌面上摆放着辣椒酱、大蒜、醋,姥爷顺手从布搭子里抓出一把皮果来,放在桌子角上,拿起葫芦慢慢地斟上了酒,又小心地把葫芦放在一个小盘子上预防滚落地下。很自然地用䄂子擦了擦葫芦的表面。又拿小碟去邻摊买了两块熏豆腐。丸子汤锅的上方支着一块灰色的布,原来应该是白色布蓬,时间长了变了色。炉子是用半截大铁桶改成的,正面的正中留着进柴口,背面上方留着一个圆孔装着二节的铁皮烟统。右侧安着风箱,一个十五、六岁的女孩子快速推拉着,木柴霹雳啪啦地燃烧着,火焰不时的舔上锅台,锅内的水上下翻腾着,能看到大骨头、肥肉沉沉浮浮,一层油花飘浮在上层,老远就嗅到肉汤香。老板把早己用花生油炸好的焦黄的萝卜丸子放在粗白瓷碗中,摆成一大溜,然后浇上滚烫的汤,撒上一层葱花、芫荽配上酱油等。待丸子汤端上来时,姥爷已喝完了一杯子的酒。

粗白瓷碗盛的满满荡荡的,丸子飘浮至碗沿,白色的葱沫、绿色的芫荽夹杂其间,香味扑面而来。丸子汤一上桌,我就急不可耐的巴拉起来,姥爷看到我的馋样,就一个个的把他碗中的丸子叨到了我碗里,“你慢点吃,烫嘴,别吃光了,剩两个丸子好续汤”。那个年代无论是喝羊杂汤还是丸子汤,如果吃干净了,老板就不给加汤了。姥爷把两块熏豆腐用筷子扒拉成碎块,粘点辣椒酱就着酒。我急不可耐吃,姥爷就慢慢地品着酒,一只手总是扶着酒葫芦并不由自主的摩擦着,好似与多年的朋友在交流。赶集认识的、或面熟的人都是先瞄一眼酒葫芦再与姥爷打着招乎,不时的还让我用筷子头沾点酒尝尝,满口的辛辣,当时的感觉是眼泪都要呛出来,姥爷看到我的样子就会说:“长大了,你就知道酒的好”。真不知道大人这么馋酒,这酒又涩又辣的有什么喝头。那些年姥爷领我吃遍了香城集市的小吃摊。后听母亲讲,姥爷的酒葫芦能装五斤多酒,正好够姥爷喝一个集空的。十里八村的只要是多少能喝点酒的人,不认识姥爷的有,但不认识姥爷酒葫芦的人很少。

我成年后,有了一点阅历,也喜欢上的喝酒,常常独自一人酒饮微醺,白日里就做起了“一箫一剑走江湖,千古情仇酒一壶”武侠梦,待想起找姥爷的酒葫芦和烟袋时,却再也寻不见了。

作者简介:

张雪,1968年出生,大专学历。1987年在54864部队农场工作;1992年在邹城市民政局工作至今。济宁市摄影家协会会员、邹城市作家协会会员。