踏雪寻幽

宋永信

有人说,冬天里的每一场雪,都有属于它自己的故事。有的雪是思念,有的雪是羞涩,有的雪是轻轻的吻,有的雪是缤飞的梦,有的雪是自由的风……。

2024年的第一场雪,错过了与雪共舞,那就踏雪寻幽,在与残雪的缠绵中,享受自然的宁静与快乐吧!

12月15日周日,队长回归,晨7点,寒风凛冽,众驴热情似火,迎着金色的朝霞,走“京沪”,转“济潍”,上“234省道”,从“五音戏”发源地“青野村”左转,直奔章丘文祖镇”水龙洞村”。

“小村”不小,有新旧两村之说;群山环抱, 清幽淡然,古韵悠悠,“诗画文祖”果然名不虚传。

观“龙池”,品“玉皇阁”,“九圣堂”前细读《护林告示碑》,《护龙池及庙地告示碑》等,令人感慨。偏僻山村,历史文化竟如此悠远多彩。

沿村中主街悠悠前行,经“龙泉”,叹“怪穴奇树”,仰望龙飞凤舞的仿毛体主席诗词,默念着“无限风光在险峰”的诗句,众驴缓缓出村,畅然西去。

出的村来,平坦的生产路上,厚厚的积雪,既意外又惊喜,真的可以踏雪寻幽啊!踩着晶莹的积雪,那“咯吱咯吱”的声响,恍若优雅的琴声,清新、空灵、宁静、安详,令人沉醉。

“洋洋”带着自制的怪异手套,摇摆着胖嘟嘟的五根小手指,频繁摆弄着她的宝贝手机,不时摄录着眼前的美好;“叶子、匡匡”以杖代笔,在雪地上挥挥洒洒,书写着美好祝愿,记录着开心时刻。俺拖在队伍最后,用冰凉的小手,回头拍一张逆光中的小村,又扭头摄录阳光下众驴踏雪的英姿,神清气爽。快乐似一股股暖流,在心头荡漾。

一处弯道,几多梯田,白雪皑皑,晨光映照,交相辉映,如诗如画。众驴走走停停,轻声慢步,完全沉浸在了旷野的宁静、温馨之中了。

一条笔直的小路,幽幽向山谷延伸,厚厚的积雪上,两行深深的车辙和众驴浅浅的脚印, 以及斑驳的光影,相互追逐着、嬉笑着,携手同行;一旁麦田里,青青麦苗与瑞雪相依相偎,你侬我侬,情意绵绵;旷野中阳光普照,银光闪闪,静谧安详,逆光中的“水龙洞村”轻烟曼舞,朦胧梦幻。

队长说:今天我们的主题就是探幽,古村历史之幽,山野清净之幽,民间传说之幽。刚刚我们走马观花探访了“水龙洞村” ,大家感慨颇多,但只是看到了些许皮毛。该村有“八景”之说,有诗云:“堂槐日照夕阳红,莺鸽崖下燕纷鸣,对坐南山松林晚,水月龙照又一明。清泉高挂九峪中,立石山下翘玲珑,石人幽悬高千丈, 葫芦峪里隐飞龙。”诗中说到的:立石山、石人石马,我们返回时探访,其它的就要来日了。如果大家有兴趣,春暖花开时,不妨我们再来一次。说话间,队长已离开生产路,拨开杂草荆棘,向左边山野奔去。

这乱石铺地,荒草荆棘的,不像是路啊?但队长永远是正确的,队长能走的路,众驴就一定能走。没有命令、指示,只有身体力行,众驴紧跟队长,穿过一片恼人的酸枣棵,爬过两处石堰崩塌的梯田,在一片花椒树下,终于踏上了清晰的山路。驻足回望,群山白雪皑皑,梯田层层叠叠,雪地光影婆娑,风光如诗如画。

循着小路上行,山势平缓,这阳面的山坡,积雪早已融化殆尽,上行几乎没有任何的难度,众驴上行的速度可说是飞奔,不到半个小时,那“老池、老赵、老吴”,早已在海拔505米的山顶观山等候。今天这是怎么了?气喘吁吁的俺迷惑不解。来到山顶,驻足一想,突然明白,这三人都是久经沙场的老驴,歇息数日,今日出山,不走第一,谁还敢在前。

众驴会齐歇息,补充能量,纵览山川,自是又一番快乐。老李掏出裹了里三层外三层的“青州蜜食”,一一送到众驴面前;“叶子”举着椒香的薄饼,在每个人面前诱惑般晃动;“匡匡”拿出了昨晚精心炸制的甜食……。这那是补充能量,这分明是一顿大餐,喜的“洋洋”不停地囔囔,早知如此,俺早上何必早起吃饭。

登山最大的享受,莫过于山顶的游目骋怀。这山,一个高度有一个高度的景色,一个高度有一个高度的境界,一个高度有一个高度的情怀,否则,古今中外,咋会有那么的人喜欢登山,且乐此不疲。就说眼前的山川,虽说一路攀爬,一路回望,但不到达此刻的高度,你怎能饱览它的秀美、宁静,怎能体验小村的清幽、祥和。

起步前行,小路沿山脊向西北蜿蜒,远处山峦上一道围墙清晰可见。队长说:那里是“高家围子”,一处保存非常完整的“古山寨”,也是我们今天要重点探寻的地方。

沿山脊前行,阳光灿灿,荒草萋萋,树木稀疏,几无遮拦,极目远眺,大虎山、九鼎山、笔架山等一览无余。绵绵山峦中,远山俊俏的崖壁,像极了春天去过的“赵八洞”,求证队长,队长笑笑:这不是,方位都不对,羞的俺无地自容,看来,这登山的学问俺还得好好修炼。爬过两个小山包,又上一个小山头,抬眼前望,山脊圆润平滑,连绵起伏,曲线优美,在白雪、阳光的映衬下,婀娜多姿,美轮美奂。想想,若是春天前来,碧草青青,野花争艳,这山脊,与那美丽的“喀拉峻”也绝对有得一比。看众驴已经接近“高家围子”,俺赶紧在荒草、残雪中,连蹦带跳,一路狂奔。越过高高的高压线基座,终于于9.57分,顺达“高家围子”墙下。

站在围子墙上,回望刚刚走过的山脊,美丽的山脊线令人流连忘返;背阴处,皑皑白雪,起伏山峦,恍若莽莽高原。都说人与人之间存在着“量子纠缠”,俺以前根本不信,这次俺是真信了。这不俺刚刚想到高原,人家“老赵”就给俺拍了一张酷似高原的片片。但想想纠缠谁不好,咋就偏偏纠缠上了一个老爷们。

这“高家围子”,整体呈椭圆形,海拔443米 ,西、北两面临悬崖峭壁,东、南两面为浑厚的石墙,唯一的进出通道——“月亮门”,开在西南崖坡上。围子墙长约200余米,高在2到5米之间,保存基本完好;随山势,似一条巨龙,蜿蜒在西高东低的石崖上。据记载,建于清同治六年,是一处用于躲避战乱的古山寨,西南石崖有“三德范庄公立”石碑所证。

从东北侧坍塌的豁口翻墙而入,观山寨内有石屋若干,参差错落,大多残破。石屋有的矗立在裸露的石坪上,有的隐蔽在石崖下,有的巧借崖壁,呈半自然半人工状。位置多选在避风朝阳的地方。石屋片石垒筑攒尖,下方上圆,酷似埃及的金字塔,其风格及建筑技巧令人称奇。石屋简陋,内部空间狭小,只能临时暂住,客观说明这些石屋,只能是附近百姓为躲避战乱而建,绝非什么军事设施。“老李”指着其中一处满是荆棘的石屋说到,还记得上次来,我们在这石屋挖出的黄精吗?那叶茎长的比“猴哥“还高。时光如梦,转眼已是两年。感慨中,寻一处最佳角度,拍照留念,众驴沿山崖边边,小心翼翼,踏雪前行,继续地向西南“月亮门”方向挺进。

“月亮门”,是“高家围子”唯一的进出通道,也是整个“高家围子”最精彩之处。就几块石头插在一起,中间没有任何的粘合剂,历经风吹雨打,158年愣是屹立不倒,谁能不说这是一个奇迹。

凭怀吊古,自由自在,一番高谈阔论后,拍照打卡自是必须的环节。众驴先是找准自己位置,集体合影,随后就是自由发挥。“叶子、洋洋”先后跑到“月亮门”下高高跳起,留下了双脚腾空,大鹏展翅的美姿,令人好生羡慕,年轻真好!就在众驴将要转身下行之际,没想到“老李”“老夫聊发少年狂”,非要学“叶子、洋洋”一般,要在“月亮门”下跃起拍照。在众驴的起哄下,“老李”一双老腿连续起跳,似乎肚皮都露出来了,但就是拍不出双脚腾空,展翅飞翔的样子。功夫不负有心人,在“叶子”的指导下,“老李”不停地跳跃,终于拍到了双脚腾空的片片,但俺怎么看,都不像大鹏展翅,倒像是举手投降,令人忍不住偷笑。

欢声笑语中起步,眼前又是起伏的山峦,优美的山脊线。在暖暖的阳光下,沿着蜿蜒的小路缓缓下行,众驴惬意悠然。下到山下垭口时回望,蔚然的天空下,高高的围子墙,漂亮的“月亮门”,醒目耀眼,宁静安详,让人很难想象,兵荒马乱的年代,躲避战乱的百姓在此是怎样的一番生活。

踏雪绕过一片美丽的梯田,垭口往南向上,几乎全是沿山脊上行的路线。这段路,地处高山阴面,许多路段积雪颇多,行走十分困难。但即便如此,几位老驴,均视若平地,上行的速度一点不减,很快将俺远远甩在了后面。还是队长懂俺,每每看到俺落在最后的时候,总是默默等俺,默默地陪俺一路前行。其实,这落在后面也有后面的好处,既可拍摄众驴前行的全貌,还可安静地欣赏路过的风景。耳顺的年龄,早已没有了争强好胜,驴行,快乐永远是第一位的。

这路中间有处陡坡,右面紧邻悬崖,积雪颇厚,十分湿滑,二十几米的路段,走的俺胆颤心惊。不知咋的,最近驴行,这胆子竟越来越小,稍有一点安全隐患的地方,都不敢贸然近前。

路上最美的风景,莫过山脊左面的层层梯田了。从山角到山顶,五十多层的梯田,如练如带,依山而建,层层叠叠,错落有致,白雪皑皑中宛如一幅壮丽的北国画卷。这画卷,既是自然画笔勾勒的结果,更是劳动人民智慧的结晶,每处细节,无不彰显着劳动人民,学习自然,顺应自然,与自然和谐共生,朴素而又崇高的理念。在快要登顶背风之处驻足片刻,喘口气,喝点水,晒晒太阳,一鼓作气,终在11.20分,攀上了本次驴行海拔564米的最高点。

站立山顶,迎着寒风,补充点能量,远眺前方山脊之上神秘的“石人石马”,众驴迫不及待地迅速向前奔去。

逆光中的这处山野,幽幽梦幻,仙气飘飘,行走之间如入仙境。

“石人石马”,位于海拔550米的“立石山”顶,是“水龙洞村”最具特色的自然景观了。传说为远古时期,人文之祖黄帝和九黎战神蚩尤在此激战,最后蚩尤战败,蚩尤和他的战马幻化而成。巍巍矗立的三块巨石,从东望去,一状如马,一状如人,惟妙惟肖。

俺是从北部顺山脊而下的,逆光中眺望“石人石马”怎么看都不像,就是一组石头。踏着积雪,拽着树干,走到石头下面,仰头看,更不像了。怅然若失悻悻然沿小路下山,回头一望,嗨,真是“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”,这石头太像“石人石马”了。

下山路上,忽然发现“石人石马”峰下,有一处颜色鲜艳的小庙。走进细观,这小庙实为一处深约五六米的岩洞,洞上标有“立石山室”四字,旁有两处石碑,一处为明嘉靖十九年“修立石山记”碑,一处为2022年“重修立石山记”碑。明代石碑漫漶不清,难以辩识,“洋洋”抓着雪,如做拓片一样,一点一点帮俺把石碑打湿,然后拍照存读,方才大致明白了碑文的意思。紧邻石碑有一处石臼,应是在此修行之人捣米所用。硕大的石臼十分沉重,俺本想抓着石臼,学一番古人捣米,但试了一下没有成功,随赶紧放下,不想一转身,人家“老赵”竟将石臼举了起来,尽管呲牙咧嘴,但看的俺也是目瞪口呆。

离开“立石山室”,天已过午,在幽静苍翠的柏林中,众驴怡然自得地踏上了返程的驴程。

驴行不在乎你走的多快,也不在乎你走的多远,更不在乎你看到了什么风景,重要的是自由和快乐,重要是要把这份美好一直地保持下去。

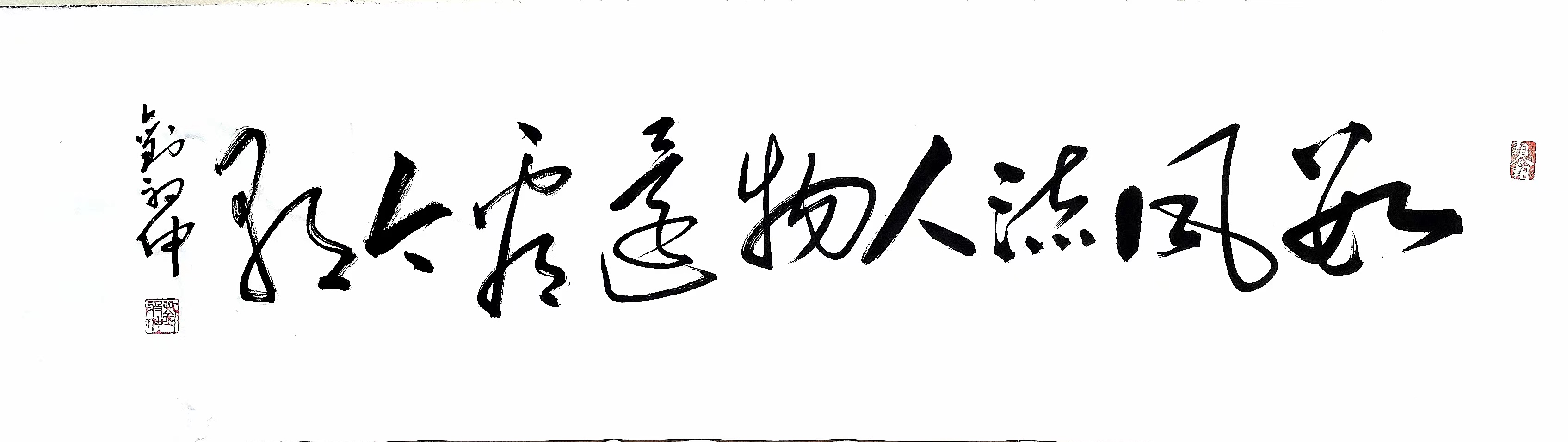

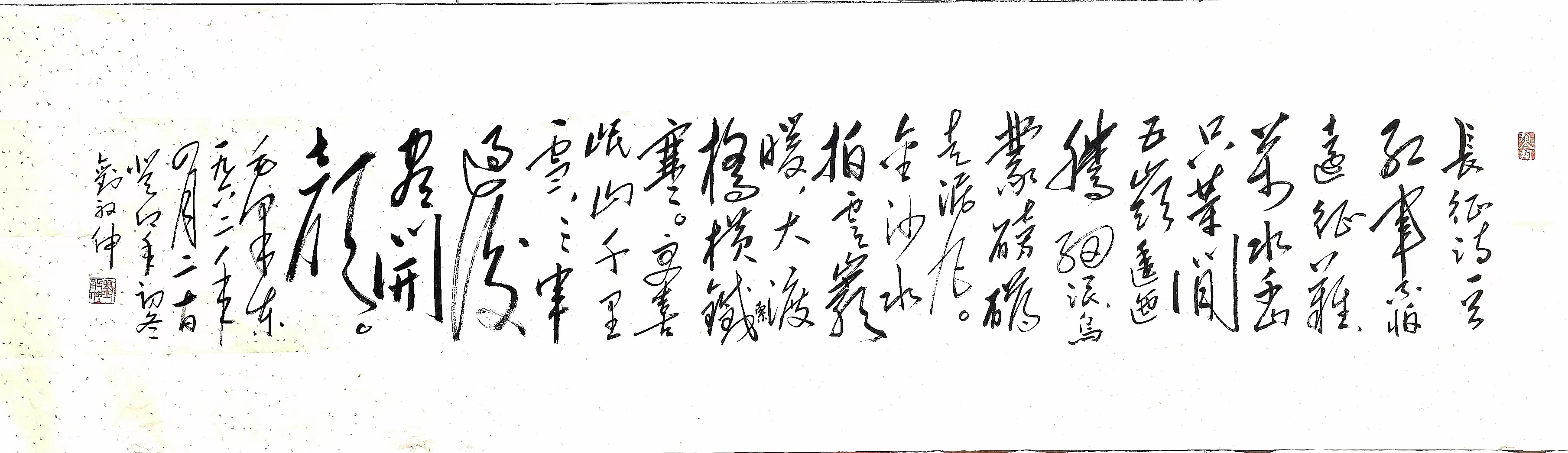

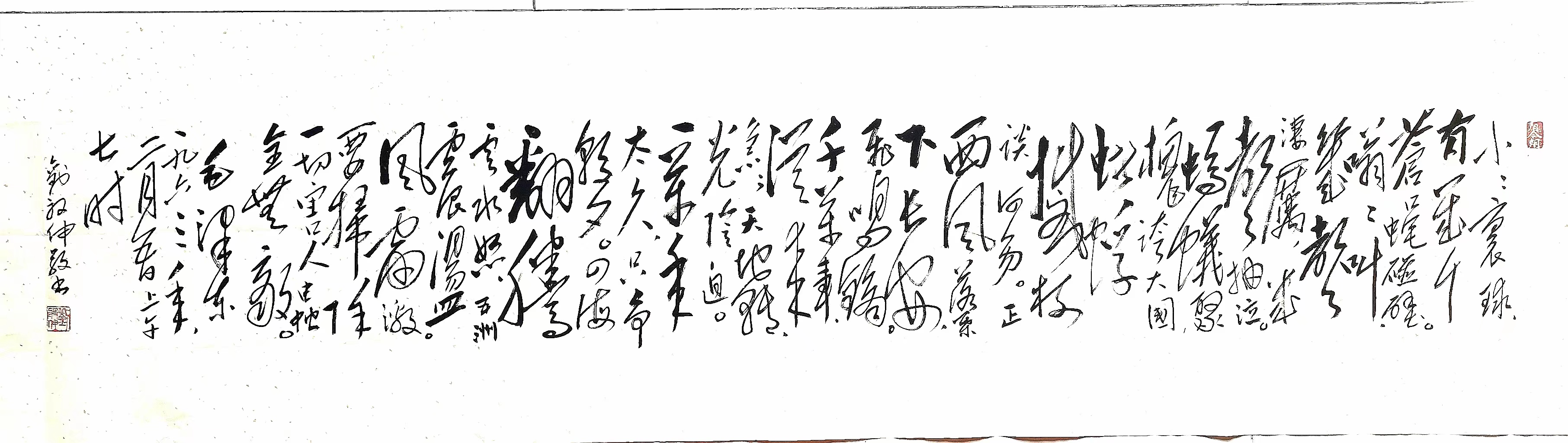

刘般伸,特型演员,著名书法家。

有需要刘般伸先生书法作品或者莅临现场演出鼓劲加油的请联系《都市头条·济南头条》。

刘般伸先生毛体书法作品欣赏

艺术热线:

13325115197

史志年鉴、族谱家史、

各种画册、国内单书号、丛书号、

电子音像号、高校老师、中小学教师、

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版