精华热点

精华热点

章平(比利时) 画

——读津渡诗集《苔藓与童话》

津渡或许是中国当代最好的自然诗人,他关于自然事物与乡村生活的书写,其优美与生动是无出其右的。读他的诗,我们会想到陶渊明、王维代表的田园诗与山水诗,或者日本的俳句、英国的湖畔派诗人的作品。但在这三者之间,他的诗仍然主要是中国式的。日本的俳句过于凄清,湖畔派的浪漫主义背后有着对超验世界的构想,但津渡的诗显然是入世的,在面向人间生活的时候态度又是亲切的、温润的,在我看来无疑是种中国风格。这当然并不绝对,在诗集《苔藓与童话》中,我们就会读到《穿过沼泽地》《追忆》这样的诗作,它们在深刻的自省中,沉思了一种超验性的可能。与典型的山水田园诗的无我之境不同,津渡的诗仍然是“有我”的,诗人的主体性并没有在作品中消失。尽管作者喜爱自然,但似乎没有尝试去建立一种物我合一的关系,尤其是王维式的、带有显著文人气质的“客观”姿态。在我看来,津渡对自然事物的表现内在着一种对自然与人世既亲密相接又各安其位的心理满足。这无疑是种幸福诗学,但其中隐蔽着一种批判性,我认为诗人对工业化与信息化的城市生活是有所否定的,因为这种生活将“世界”这个概念完全限定在人与人(以及人造物)的关系中,而缺乏恒常的自然、生动的万物对人的生活进行的参照,让人围困在去魅的理性化牢笼之同时,又始终处于流动的不确定状态。由此我们才会看到,诗人一方面尽管在城市中生活,但却不愿在诗歌中对这种生活多加表现,似乎这种生活在诗意上动力不足;而另一方面又总是将自然或乡村生活视为一种心灵的疗愈场所,当生活与工作有所烦忧时,一次远足或者一次对回忆的书写就能带来慰藉。似乎在津渡这里,世俗生活和精神生活之所以没有表现出很强的张力,是因为他两者进行了分离。精神对自然世界的偏爱很可能与诗人的出身有关,从幼时到青少年时代建立的与乡村生活和自然事物的亲密联系,培养了诗人热爱它们的习惯,但它同样又是性格与观念本身,我们可以看到,在诗集中的《和弟弟吃晚饭》一诗里,诗人的弟弟即使有着与诗人同样的出身,也不会产生和他哥哥(诗人)一样的偏爱。因此,这种偏爱仍然具有很强的主观性,并非全是外部塑造的结果,而这种主观性背后的更深层因素,我们最终只能诉诸于偶然。换言之,人之性格的成因在很大程度上是个天意,因而诗人的这种偏爱本质上是没有原因的,任何试图确定其来源的解读都将失之勉强。但没有原因并不意味着不可说,它反而可以作为原因本身去解释我们的世界和生活。也就是说,对自然与乡村的这份爱意和愉悦,这份个人化的偏好,它是一个绝对的命令。当我们将它投射在我们的世界和生活之中,将会获得一种超越性的理解,从而避免了对生命的功利化:人的自我,正是在汉娜·阿伦特的“新生”概念所揭示的生发性和偶然性中,构成了一种目的性的存在。因为只有在偶然中,生命才能被视为一个礼物,人身上的诸种身份——譬如为人子女——也才不至于变成对他的局限,而更是一种期望。这实际上也是诗人在《和弟弟吃晚饭》一诗中对弟弟的告诫:生活无论经历了怎样的贫乏和挫折,都应该记住爱自己,并把这种自爱作为启发去爱他人和爱世界,实现完整的爱,因为自我的生命和他人的生命都是目的而非工具。在我看来,津渡诗歌中的这种偏好,愉悦是它的动力,而尊重既是它的前提又是对它体认的结果。这种超越世俗生活的偏好显然有别于欲望之爱,后者总是推动我们去占据对方,其占据心态在观念里暗示我们,对方是可以被标注为工具的事物,它们既可以在物质层面成为我们的私产,充实我们的权力,又可以在工具意义上为我所用,丰富我们的价值。显然,在津渡的诗歌里,对自然的偏好,其工具性被限制了,因为一方面,它们的功利效用对于今天的生活而言十分有限,越来越成为一种审美的对象,而不是可以被开发和生产的对象;另一方面,在愉悦的情感推动下,我们贴近了自然从而发现了自然拥有和我们相似的、兼具了偶然性和生命感的“新生”之姿,我们将发现事物的内在神性,由此,对它们的控制或占据都将显现为僭越。事物是目的还是手段,它激发出来的感情是完全不同的,当劳动的收获至为重要时,劳动就可能是无尽的,一架打谷机就永远无法变成被欣赏的对象,只有当它住进了博物馆,我们才会想到它伤痕累累的样子就像我们衰老的父母那样让人心疼,并且只有在这个时候——而不是无尽的劳累中——我们才不会把这架破损的农具拆散成柴火送进厨房,反而想要抚摸它,仿佛它因为拥有我们的记忆而内在着一种自然产生的生命。因此,所有真正目的性的而非占据性的爱,实际上是一种对事物内在性的兴趣和认识,而这种内在性在最深刻的地方与无法通过理性到达的生命及其神秘有关。它由欲望直接推动,但在根本上却是一个命令。这种爱于是构成了对自我主体性的限制:我们不是通过占有它们而强化了自身的权力和意义,而是在欣赏和对话的过程中,让一部分自己在对方身上得到投射,同时承认自己身上也一部分对方的影子,从而接近了至为深刻的真实——那发出爱的命令的源头。由此,这种爱不仅带来了亲切,也会产生惊惧,如《渔夜,和外祖父一起去捕鱼》一诗中这样的叙述:“我在叫声中疲惫地睡去/然而,又被舱板地下急促的噼啪声惊醒。/我惊恐地看着你,喘着气/拖出一个裸露着的人,人一样的大鱼/鳍,就像背上的头发一样披挂。/你举起棒槌,把它的头敲扁,一直敲打成/扁平的月亮……”在这里,一条大鱼被赋予了人类的外形和与之匹配的生命感知,使得杀鱼的过程显得既残忍又神秘,仿佛这种行为被嵌套进宇宙世界的必然性中(这一必然性在根本处无法被认知的事实便对理性构成了偶然),使我们也感应到人类的生命同样只是自然世界的一员,从而将我们对这条鱼的所作所为变成神秘命运中的一个瞬间。这种真实感无疑是凛冽的。

生活与自然的等价和同质

对自身主体性的限制,在某种意义上表明了人的自信,因为它不需要通过控制对方来获得安全感。这种自信来源于人与周围事物的密切体验——世界被剔除了敌意和竞争氛围,使得某物(或人)的牺牲也被表示为一种自然律,如《渔夜,和外祖父一起去捕鱼》里的那条大鱼,尽管在月光下美得像个赤裸的人形,但在世界对于人类生活的设定中仍然表现为外祖父的一个收获;相反地,外祖父对这条大鱼主动的捕杀,在上述“自然律”的说明下,其实又是被动的接受赐予。而从另一个方面来说,这一自信也可能单纯地来源于人对自身的掌控感,在此掌控感中,世界中的敌意并没有被剔除,而是其威胁能力被弱化为一种非致命的玷污,显示出生存的真实与生动状态,比如《胎记》一诗中,莲塘里的淤泥对母亲的沾染,便被解释为战利品般随身携带的“胎记”, 从而使得诗歌没有走向对生命被动性的巨大感受,一种存在的艰辛,而是对劳动内在着神性的歌咏。因此,对世界的亲密感受,背后其实是对事物内在神性的领悟,而对自身掌控感的自信则会产生对他物(或人)无限的怜惜之情。前者生成审美,而后者化育为道德。由此,津渡对自然事物的书写之所以优美,并不是仅仅因为他表现出了事物自身的美感,还因为他在表现的同时采取了富有感情的立场,使得这种美感因为与我们建立了某种伦理关系而变得更加具有主动性,能够反射出我们对它的感情。这种伦理关系实际上就是互为主体的关系,事物富有自身的生命意志,不被人的意志控制,它的美感才会因为被我们尊重而显现出光华。在这个意义上,津渡的自然之诗,或者乡村诗歌,实际上就是生命之歌在这些场域中的映照。也就是说,在自然或乡村场域里,生活的功利性相对薄弱,因此人的主体能力价值变得有限,最终让事物的主体性被增强。

我们可能要指出的是,尽管事物与人呈现出互为主体的关系,但它们的主体性依然与人的主体性有别,前者不具有能动性,无法产生主动的威胁,只是一个道德容受体,因而这种互为主体的关系实际上略去了复杂与黑暗的部分,如此,自然与乡村才构成了对都市生活的疗愈之所。从生态学的角度,自然(或说乡村)之所以相对于城市(或说工业文明)更有心灵疗愈的作用,还在于前者是个不断消纳的平衡系统,而后者则是个不断累积的风险社会。在这个“社会”里,人的能力和所得不断增强,但风险度也逐步升高,这让人的精神变得越来越紧张。自然的疗愈其实就是让人从占据性的欲望里抽身,向互相投射的关系建构中转移,用互动的亲密性和个人主体性的弱化来拯救人的本体性安全焦虑。在生物人类学家德斯蒙德·莫利斯眼里,城市生活其实是座巨大的“人类动物园”,过分拥挤的生存空间造成了人类的抑郁、焦虑和强烈的竞争意识,最终将需要由“永不泯灭的童心”来救治。这一路径似乎与津渡的内心颇为相合,他不仅是个自然诗人,也是一个童诗作者,仿佛儿童、诗歌与自然是他对抗“人类动物园”伤害性的某种三位一体的武器。此三者共同地产生了一种天真的感觉,而这种天真既是始源性的生命力,具有向外生长的潜能,同时也是一种具有外部性的命令,因为世界的超越性始终要求我们必须足够真诚,让生命的意义由人的本真性来实现。这种天真的预设形成了心灵的稳定内核,一方面让我们能够以非功利主义的态度看待自我与他者、个人与世界的关系;另一方面又让我们能够在他人的功利主义行为里分析出一种因果关系,以消解其中的功利性,进而拆除掉人心隔阂的藩篱,实现普遍的和解。譬如之前提及的《与弟弟吃晚饭》这首诗。“弟弟”的功利和“我”的淡泊,造成了“我们”之间的争执,尽管诗人在价值上更赞成淡泊,但他却清醒地知道,对方的功利姿态缘起于生活中的挫折造成的防御心理:“生活造成了这一切。/我们彼此没有看到对方身处的黑暗”“你早就不吹笛子了/一再的贫穷、沮丧和自卑之后,尊严/最后只剩下匹夫之勇。/接着,生活又有了变化/你重新上学,毕业工作,结婚,初为人父/离婚,再结婚”“日子反复无常/像是接踵而来的笑话。/你沉闷、狭隘,苛刻自己、节俭”。

人的本真性从未消失,而是易被遮蔽,因此,人类的天真对人类“都市动物园”病症的救治并不是另设一座心灵的疗养所,而是提供了一种认知疗法:无论是生活中的人,还是自然中的事物,都能在适当的时机和方法中显示出他们与生俱来的本真性。正如《和弟弟吃晚饭》最后所陈述的亲密状态:“每一次,在餐桌上举杯/激烈争吵,母亲都带着微笑。/从她身上掉下来的肉块/漫长的经历使她明白,正在延续/她的肉体和心灵。/你看,灯亮了/在母亲面前,在桌子下面/我们默契地伸出两只手,又握在了一起。”对本真性的体悟产生了这样的双重效果:一方面,人与人,以及人与事物之间的平等无差,正是在这种平等性中,世界构成了一个整体,而不是分裂状态;另一方面,对于主体而言,他者的本真性是一个反求诸己的任务,我们不仅要有力求成为本真之人的义务感,还要具有避免让自身成为遮蔽他者本真性的障碍。世界的整体性与古典的“无我之境”有别,它并没有致力于消除人的主体性,而是指出,人的主体性与事物的主体性具有相似性,在某种意义上,它们共同地分有了超验世界的神性——让本真性成为一个命令的那种神秘或偶然。

所有事物(包括人)的内在神性具有共同的起源,这一认识或许就是诗人对自然事物产生亲密感的动力。换言之,我们在自然的疗愈中将会获得一个启示:人与自然的关系同样可以类比为人际关系,改变对他人的认识,进而消减人际之间的紧张感。我们通过《在阳台上看球》一诗可以理解这点。这是首叙事诗,但没有情节性,处于并不充分的互动状态,虽然包含了“我”的看,以及被看的年轻人对“我”之看的回应,但没有产生真正交流,因而我认为它仍然是空间化的,其呈示的是种姿态、体验、感受,与作者的其他自然诗有所类同:观看与呼应不仅具有延时性,同时也不包含目的性或问题性,因而不仅是非功利性的,更在主客体之间清除了因果属性,呈现为自由状态。换句话说,“我”和这些年轻人在一起的状态,就像“我”走进一座树林那样,看到的是片充满生机的风景,而不是被抽象的身份和关系。“我”在阳台上看球,“我”对这些打球的年轻人的观察以一种细致入微的方式表现出了欣赏的态度,“(他)样子专注,仿佛那前面不是一个洞/而是一个开始/一份伟大的事业等着他去完成/有时候,他们不吵也不闹/围成一圈,坐在/油漆区、球场边线和篮球架底座上,喝/可乐、矿泉水”。尽管作者在阳台上并没有干扰到球场上的年轻人,但他依然遭到了对方的戏谑,“他们中间的一个,发现了我/就会对着阳台上喊:/嗨——老胖子/下来玩一把……/接着/是哄笑、唿哨声/和低得听不清楚的,可能是/更俚俗的/下流话”。对于这些调侃,以及可以想象得到的嘲讽,诗人的反应是“悄悄反回身/走向办公室/他们不知道,我暗藏喜悦/我把这看作是/生活,对我最大的奖赏”。“走回办公室”这句话表明,年轻人打球的地方很可能是公司内部的生活区,并没有脱离工作场所,因而在“我”与“他们”之间实际上还隐藏了一种上下级的关系,作为一个“老胖子”,“我”很可能是他们的领导(至少职位比他们高),但他们既然对“我”采用了戏谑性的称呼,就说明我们之间处于一种平等状态,而不是等级关系。这种与年轻人没有隔阂的感受,应该就是“生活,对我最大的奖赏”的原因。诗人在篮球场上得到的快乐和在自然中体会到的快乐具有相同的性质,即一种去除外部身份后的纯真生命体验。表面上,是因为“我”平等地对待了他们,他们才没有将“我”视为一个不能亲近的权威,但更大的可能性其实是,他们自己内在的生命力在“我”的行为中发现了“我”其实是和他们一样的普遍之人,从而没有以服从权威的名义物化“我”、拒绝“我”,才让“我”得以生活在与他们亲近的关系中。这是“我”的机遇,因而也是“生活,对我最大的奖赏”。在这里,“生活”一词是“世界”的代名词,当年轻人代表生活给予“我最大的奖赏”时,实际上就是他们的生命力所蕴藏着的世界之超越性在“我”身上的显示。站在年轻人立场,这其实也是他们的机遇,因为他们在“我”心灵敞开的方式中得以内外一致地维护了自己的真实,从而让他们和“我”一样,保留内心里的天真。天真可以相互激发,同时也必须在天真的环境中才能实现,因而当“我”听见他们的调侃,“悄悄反回身”时,这一行动不仅“暗藏喜悦”,实际上也暗藏了策略,它以代际性的(或者上下级的)维护体面的方式避免了职场规则侵入人与人的交往,保证了这种交往仍然维持着天真的氛围。换言之,这样一次看球体验给我带来的快乐,和一座森林带来的疗愈,不仅是等价的,而且是同质的,背后都是世界的超越性对人的本真性的担保,如此,当生活中的超越性被挖掘,人的焦虑就会得到拯救,而这两者之间,“自然”一词实际上是以它的稳定性和客观性隐喻了世界的超越性,并构成人与世界、世俗性与超越性之间的中介。

在脆弱和阴影中发现的自由

如果说诗集《苔藓与童话》是部自然之诗,那么上述《在阳台上看球》就会显得另类,它像一首城市诗,更像一首职场诗,处于功利化的背景中。实际上这种“另类之作”还有许多,它们既不像“苔藓”那样属于自然,也不像“童话”那样天真、快乐,但它们共有“苔藓与童话”所一致的对脆弱事物与天真情感的体察。也就是说,苔藓所隐喻的脆弱之物不仅让我们产生了对“弱”的兴趣,更在这种特定的兴趣中引出了切近的视角,形成一种逼视,逐渐接近了事物的实质——一种真。这种真被“童话”限制为天真,是一种朴素、稚嫩,但同时涌动着生力的情感。换言之,“自然之诗”对读者而言是个简化的认知,对于作者而言则是种便利的出发,通过在自然场域中对功利性的排除,诗人的感情走向了精微。如此,“苔藓”与“童话”就不是并列的两个事物,而是相互接续的隐喻概念:苔藓式的脆弱之物以突出的形象带来的关注,指向的是存在的真理——对生命意义的追问姿态。这种追问姿态同样产生了相反的效果,即对脆弱事物与状态的敏感。但这种敏感在我看来并不是一种兴趣,而是一种能力。诗人并不会沉浸在脆弱中,而是意图对脆弱有所解救。换言之,在诗人这里,对生命意义的其中一个答案是爱。

《五月,在乍嘉苏高速公路上和一群猪同行》是首生动的脆弱之诗,而《去年七月,我在福建长汀的无名小镇》则有种惊颤的心理感受,它叙述了“我”在某个陌生的小镇看到某个陌生男人的故事,这个男人可能已经变疯,并因此以悲惨而奇怪的形象在诗人的心湖激起涟漪:“一个埋头蹲在路灯下的男人,仿佛是/穿着双拖鞋的青蛙。/他拢起的双手,让人怀疑攥紧了灯绳。//这个世界唯独不缺孤独。/旅途中,我赶了很长的路/却不敢造次上前,拍拍他的肩膀说:嗨,兄弟!//同一天,我还在公交站前遇见他/蹲在太阳底下/如同遭受了电击”。这个男人的形象是羸弱的,尽管诗人对他十分陌生,但他仍然希望对这个男人的命运作出尽可能的解释,当他在公交站前再次看见这个男人,“蹲在太阳底下/如同遭受了电击”这个比喻便构成了某种理解,使其现状与其经历中被伤害的恐惧相连,因而这个男人此刻的疯狂便喻示着心灵可能的脆弱,仿佛一个人仅剩的坚强被外力再逼退一步就会陷入崩溃。对于这个困顿中的男人,诗人显然充满了同情,而“(我)不敢造次上前,拍拍他的肩膀说:嗨,兄弟”这句话则表明,诗人内心有种救他走出困顿的心愿,这种心愿在性质上是平等相亲的手足之情。

《五月,在乍嘉苏高速公路上和一群猪同行》是另一种对生命之弱的感受,它在技艺上比《长汀的无名小镇》熟练,应该是更新近的作品。这是一首对动物命运展开思索的作品,与诗集中的另一首诗《害羞》可以对照阅读。如果说《害羞》是关于一头小母牛的童话,那么《和一群猪同行》则是关于这群猪的反童话。尽管前者向我们显示了自然世界的神性之光,优美而生动,但我认为后者更具有诗歌内在的那种偶然性。这首诗完全来自一个不可预测、无法复原的经验,它表现出更高的诗艺,以及对生命和世界更加复杂的理解。与《害羞》相比,这种理解具有消极性,但这种消极却创造了一个向内探索自我的机会,使得诗人的信念不再完全依凭于主观的解释,而是加入了客观世界的反应,从而让信念建立在对否定的辩驳上。对于这种理性审视的介入,我不认为它必然会导致童话的崩溃,而是认为它将让童话产生阴影。这似乎是可怕的,但从另一个角度,它又不无积极的意涵。因为阴影的出现产生了一种辩驳,使我们更加直接地面对了虚无主义的深渊,进而让“童话”的根基显得更加真实,而不是一座纯然的空中楼阁。在《和一群猪同行》中,这道阴影是我们对物质生活的欲求,诗歌结尾的部分,当诗人乘坐的小客车超过了运载猪群的大货车时,他看到了窗外“油菜的盛大集会”,但耳中缭绕着的却是“梦境前的季报、市值、K线、GDP”。而在《渔夜,和外祖父一起去捕鱼》中,这道阴影是外祖父捕获的大鱼具有了人形,因而让诗人对它产生与人相似的感情,使得外祖父杀鱼的行为构成了诗人童年时代的惊恐记忆。

当我们从阴影的角度重新理解津渡的诗作,或会发现,童话对于诗人而言其实是一种被保留的信念,它的天真建立在诗人有意排除干扰的环境中。但我并不想说,这代表了童话因为具有虚构性而是一种作伪,我更想说的是,由于我们都知道它具有虚构性但仍然喜爱它正好表明了这种信念的必要性。有一种爱是因为我们知道它的不可能但仍然爱着而显示为真的,津渡的童话之爱或许就在此列。阴影的裂痕在《仁爱》这首诗中显示得最为激烈,尽管诗的语气是平淡的,但它呈现的场景却透露着十分残酷的味道。这是一个隐喻性的场景,作为一家之主的男主人公思索着一只鸡在餐桌上的分配,这种分配存在着理性与礼仪之间的矛盾:“鸡大腿应该给孩子们/因为他们吃了好长身体。/鸡脯子肥美,给妻子/因为她操劳这个家,需要滋补//鸡脖子和鸡脚给父母/因为他们老了,就快死了/没必要浪费好东西。//——真实的场景是父母吃着鸡腿/孩子吃鸡脯子/妻子的盘子里架着鸡脖子和鸡脚。”当理性服从礼仪,吃饭就变成了一项仪式性的活动,目的不再朝向最大化的效用,而是权力结构的维系,其中必然会有一个牺牲品被排除在分配行为中,成为被分配的对象,于是诗的最后一节进入了如鲁迅所说的“吃人的礼教”的恐怖画面:“而他,坐在那里一动不动。/他在想象伸过来的一双双筷子/怎样把他的身体拆开/吃掉,连头也不要剩下。”这种从理性过渡到仪式,进而展示“仁爱”概念走向残酷内涵的取向,是本文的一种解读方式,但站在诗人的立场未必如此。诗歌主人公的意识中既有对理性服从礼教的荒谬感,也有对自身存在意义被反思出来的倦怠感——似乎他如此辛劳不过是在维持一个稳定但反智的秩序。我们同样可以哲学地反对主人公的这种意识:当他以裁决者的形象判定“鸡脖子和鸡脚给父母/因为他们老了,就快死了/没必要浪费好东西”的时候,他实际上僭越性地行使了“天道”(自然法则)的名义,从而忽视了人道(伦理)的力量,难免遭遇了后者的反噬。因为我们可以设想,如果真实的场景与主人公的愿景一致会导致怎样的后果,当鸡脖子和鸡脚摆在年迈父母的餐盘,而主人公与他的孩子和妻子分享者其他更好的部位,共餐的每个人会产生何种心理反应?似乎年迈的父母已经与死亡紧密相连从而接近于死亡的化身,似乎人的生存方式必须完全遵循死亡所喻示的自然律从而回归到最初动物本性之中。因此,想象中的分配在理性上同样具有不合理的成分,这种不合理就在于它会暴露并放大死亡的残酷性进而让人完全臣服于自然规则,它会将无情赋予人的本质之中。我们于是可以从精神分析的角度来理解最后这节“被吃”的画面:作为一种想象,它是主人公以天道越俎人道以后愧疚心理的投射——他设想的分配尽管符合理性但却伤害了亲密关系,因而是惭愧的,需要在其他地方予以补偿,幻想的被吃就属此列,而这种幻想同样表明,爱已经扎根在他心里,从而不爱便是一种罪恶。这一解释的证据在于,对于诗歌所说的“真实的场景”,实际上还有鸡的其他部位没有分配,主人公面前的餐盘不会空无一物,自然也不是餐桌上的牺牲。换句话说,被吃的幻想缺乏可能性,不能构成隐喻指示某种真实状态。

在童话的阴影或裂缝中,隐藏着作者对人与世界关系的一种态度,这种态度或许就是,人道与天道既不是等同的,也不是互相隶属的,它们之间需要达成一种平衡,而这种平衡的实现并不会自然而然地发生,仍然需要智慧的介入。于是,对这道阴影的合理解释是,就本真的幸福状态而言,纯然依照规则化的礼仪来生活是不可取的,但完全遵从自然规则的训诫而行动同样是荒谬的,自由永远无法被一个确定的标准固化,它必须在探索和追问中实现,但只有在对脆弱和阴影的敏锐与理解中,在爱的前提下,自由才能转化为幸福。

事物的目的性启示人的目的性

自然界只有与人发生了关系、经由人的认识以后,才会显现出它的美感,这是一个古老的论点,如果我们接受这个论点,就将产生另外一种观念,即:自然之美实际上也是人世之美、伦理之美。换言之,在自然的美感中必然内在着人的道德和谐。在此观念下,我们就会发现,津渡的自然之诗其实不是纯然的风景描述,而是渗透了对人的存在之沉思。这与我们经常提及的“情景交融”的美学有所不同,我认为津渡自然之诗的情感中内在着思的背景,但这种思不是完全理性的,而是一种对世界应然的期待;是想象,而不是辩论。站在这个立场,我认为诗集《苔藓与童话》中,第二辑和第三辑有着比其他部分更加丰富的美感,尽管在纯粹性上,第一辑可能表现得更加精纯。我个人非常喜欢《休息日》《打烙》《新来的代课老师》《木柴堆场的麻雀》《黄昏的绘像》,以及第一辑中的《山舆诗话》,等等。在我看来,《新来的代课老师》最能体现风景中的人世之美,它说明人与世界的和谐之美其实是反熵的,是人的智慧在世界中注入后形成的逆势性的秩序。这是一首极其优美的诗作:

雨中,她踩着水洼中的气泡独自回家

雨像粉笔灰一样落下

当她停下来思索

一面镜子便开始抖动,仿佛疑问

就是迎面而来的一座小桥,一个在风中

吹得拱起背来的问号

而她的背影走动,就像一块移动的黑板擦

一生的事情就在瞬间决定下来,问号

变成蹲在发丛中的小鸟

它呈现为一个回忆中的场景,具有虚构性,但它清晰得仿佛全然为真。我认为这个回忆是掺杂了今日之目光的,“新来的代课老师”在记忆中是一个青年女性的形象,对于曾经的“我”而言尽管不乏亲近,但仍有代际和身份上的距离。而在今日之“我”的眼里,她变成一个被观看的对象,显示出的形象尽管清新明媚,却有着弱小的一面,诗歌中的物象——气泡和雨丝——都是既优美但又易逝的事物,应和着这个青年女教师带来的印象:她清新而生动的形象让人想要接近并且探索,但却因为陌生而内在着一种与当时之“我”的疏离感;而对于今日之“我”来说,代课老师职业中的临时性和她初入社会的脆弱之美却产生了一种让人怜惜的感情。在我看来,诗的前两节描述的是一种客观的心境:她带来了美,这个美因为仍在陌生与不确定中而具有一种疑惑性。第一节对这种易逝之美表现得十分生动,两句之间的开头部分是重复的用词,但结构十分不同,制造了参差的节奏感,其中不仅引入了“家”这个概念,带来了温馨的感受,并且用“独自回家”这个表述暗示了“她”与“我”的关系——“她”的家距离学校不远,步行可达,因此我们之前可能在某个地方见过(尽管未必认识)。这里,“踩着水洼中的气泡”的状语适合于对顽皮小女孩的描述,既向我们呈现了人与自然的一种关系,并且显示了今日之“我”对她回看的态度。“雨像粉笔灰一样落下”无疑说明了她的职业,并将阅读的联想带入校园的环境中。这一节是外部性的环境描写,属于事实;第二节则进入了内心世界,具有想象的成分,表达了可能,但依然是“我”的心境中的事实,只是,这一事实提示了梦幻的记号——“镜子”,形成了与第一节中的“气泡”和“粉笔灰”的呼应,氛围朦胧而迷离,但意境却是清澈而温柔的,并且生动得无以伦比:“当她停下来思索/一面镜子便开始抖动,仿佛疑问/就是迎面而来的一座小桥,一个在风中/吹得拱起背来的问号”。在这个画面中,一些名词——微弱的物象——被轻盈的动词牵引着铺展出人世的风景:“镜子”“小桥”“问号”,被一系列动作串联到一起,构建着从室内之家到乡村外景,再到校园教室内景的关系,宛如创造了一个自立自足的部落。第三节的视角贴近了,是学生在教室里安坐后看着老师的画面,与前两节的视角相比,显示出“她”与“我”真正成为师生关系后的画面,从而呈现出视野不断收拢的结构。这一节具有主观性,它汇合了记忆以及对记忆的评判,既有对过去之“我”所见的重述,如第一句——“而她的背影走动,就像一块移动的黑板擦”;也有今日之“我”对此重述的看法和想象,如接下来的两句:“一生的事情就在瞬间决定下来,问号/变成蹲在发丛中的小鸟”。“问号”一词来自第二节,“她”在雨中暂时停下来的动作被诗人解读为陷入思索,尽管被思索的疑问究竟为何作者没有明示,但如果联系她是一位“新来的代课老师”,这是她第一次被自己的学生看到,我会认为她思索的不是一个教学问题,而是一个关于自身职业选择的问题,是自己是否适合并且能否把握这份工作的疑虑,因而这个问号是朝向她自己内心的。如此,第三节中的“问号”便只是构成了与第二节在形式上的重复,实际上的内涵却被转移到具体的教学问题上来,并且在方位上由“她”转向了“我”,一方面建构了“我们”这对关系,另一方面显示原属于她的选择问题已被解决,所以才有“一生的事情就在瞬间决定下来”之说。如此,这首诗便在很短的篇幅里向我们展示了世界之美中内在的矛盾,以及这个矛盾被解决后的画面。这个矛盾是选择的疑难,因而对它的解决其实是种决策,是智慧与意志的介入,也因此,“雨中”“水洼中的气泡”“粉笔灰”等风景之美最终被转换成了伦理之美,以“问号”像发夹一样潜藏在教师发丛中的活泼形象,勾画出她对“我”的影响。这个影响的前提在于“一生的事情就在瞬间决定下来”,也就是,在于代课教师在第二节的“问号”下做出的选择,因此并不是自然而然地发生的,而是依凭着人的自由意志选择出来的,由此,它在诗歌最后呈现的和谐之美中注入了道德性的力量——关于我们的生活和行为应该怎样的思想。

我们很可能因为在津渡的诗作里读出其中的人世之美,从而将他对自然的书写视为一种拟人的修辞。无论是我们之前论述到的《渔夜,与外祖父一起去捕鱼》,还是本文提及的《木柴堆场的麻雀》,似乎都向我们展示了这点。这种看法未必是错误的,但我认为它会让我们因为过于直接地理解文本,而让观念适应于被规训的思想体系,从而表现为无思的状态。换言之,我认为这种观念不具有独立性,它很可能是种被灌输的思想,会让我们错失许多新鲜的发现。在我看来,当我们使用拟人这种修辞时,实际上就默认了被拟人的事物具有和人一样的可能,那么反过来,人便同样具有和事物一样的可能,或者和他们处于相似的价值位置上。如此,我们对世界秩序的认识实际上就是一种虚构的成见,因而在人与事物的关系上,不应该以人的处境来感悟事物的遭遇,更应该反向而行,在事物的遭遇中沉思人的可能与不可能。于是,人的目的性便是由事物的目的性来启示的,而非相反。我认为《木柴堆场的麻雀》便是这样一首诗,它同样十分精彩:

下午是安静的,除了一只麻雀

在木柴堆场蹦跳。

它不叫唤

粉红的脚爪很小。

你给它设计了另外五种舞姿,又用拇指和食指

偷偷瞄准了七次。

它的胸脯很小,嘴巴很小

眼睛也很小,甚至看不出里面盛着高兴

还是忧伤。

在那些放倒的木头中间,它忙碌得

像片椭圆的树叶。

显然,它随时可能被一阵风吹走

没有功夫来和你喝上一杯。

在观察者与麻雀之间,诗人提出了两种关系方案:“你给它设计了另外五种舞姿”显示了两者之间亲密的可能,而“又用拇指和食指/偷偷瞄准了七次”却显示出了伤害性,并且以“七次”多于“五次”的方式表现了伤害性大于亲密性的概率。我们似乎可以因此作出人性中的恶大于人性中的善的判断,但我认为这个判断是直接的、未加深思的。如果想到这点——为它设计“另外五种舞姿”的复杂程度远高于用手指比划着枪击它的动作,我们就会发现,人的理性在这里仍然发挥着关键的作用,并未被直接的本能所吞没。这种理性就是人的性灵,它不是阻止了枪击麻雀的手势,而是在这个动作实施的过程中获得了本能的目的以外的更高发现:“你”在瞄准的时候看清了麻雀的体态,并且渐渐被它的体态及其动作所感动,进而察觉到了麻雀自身的情感。诗句“甚至看不出里面盛着高兴/还是忧伤”已经表明,此刻瞄准它的观察者的目的已经转移,在拟人化的“看”中,他被这只麻雀的忙碌吹皱了心湖中的波澜。这只麻雀的忙碌自有其原因,它的存在构成了自身的目的,在其“粉红的脚爪很小”“胸脯很小,嘴巴很小/眼睛也很小”“随时可能被一阵风吹走”的微弱形象中,诗歌更加凸显了这个目的作为一种存在之尊严的珍贵性,从而让观者“你”的攻击性本能被彻底消除,转化为对所有尊严地存在着的事物的爱意,向这只麻雀发出了共饮一杯的邀请。而这种爱意,就是人作为目的性存在的根据,因为它让我们摆脱了本能的枷锁,获得了对灵魂的深刻感觉。

在《木柴堆场的麻雀》一诗中,观察者“你”作势枪击麻雀的动作即使的确出于一种本能,但其瞄准过程却会在对象的反应中发生目的的偏移,这一事实也许带来了双重启迪:一方面,它表明人的攻击性本能并不是我们生存于世的唯一动力,与之相比,爱意可能是更加重要的生命意志;另一方面,这一目的性的偏移是在切近的观察中逐渐发生的,似乎又表明,我们认知世界的机遇和兴趣不仅具有偶然性,也具有行动性。如此,人的行动是对人的认知的奠基,正如邀请是朝向对方表示爱意的充实。因而,对于津渡,他对自然的偏好即使只是一种个性上的偶然,付诸于行动以后都将获得对世界的崭新认识,构成一种必然。换言之,积极地看,每一种偶然的个性都可以转换为机遇,但对这种个性的实践仍然具有关键意义。

阅读津渡的诗作,我并不尝试在价值上区分自然之诗与城市之诗的优劣,而是试着理解一个诗人能在多大程度上让自身的主观能动发挥作用,从美的领域走向幸福的地带。在今天的后现代场景中,任何写作方式都具有合法性,但每一种写作都将产生不同的可能,遭遇不同的故障,最终的成效往往不以选择相关,而与天赋相关,这种天赋就是他在行动中,能以诗的方式把握多少世界向我们显示的偶然。这是我对津渡诗作的理性认知。但从感性的偏好上来说,我依然喜欢自然之诗甚于城市之诗,这或许是因为我和津渡一样,深刻地带着与自然相连的乡村背景,而在乡村与城市的互动关系中,我们深深感受到了前者的衰弱,以至于让我们产生了一种愧疚,想要做出情感的偿还。这可能是我们的悲哀,因为我们仿佛已经被自己的历史决定了,在悲情中陷入了沉迷,但似乎又是一种幸运,因为它让我们有一个在肉身生活的城市之外可以安放心灵的桃源。

楼河,1979年生,江西南城人。诗人,兼事评论与小说创作。曾与友人创办野外诗社,获第二届“《诗建设》新锐诗人奖”。

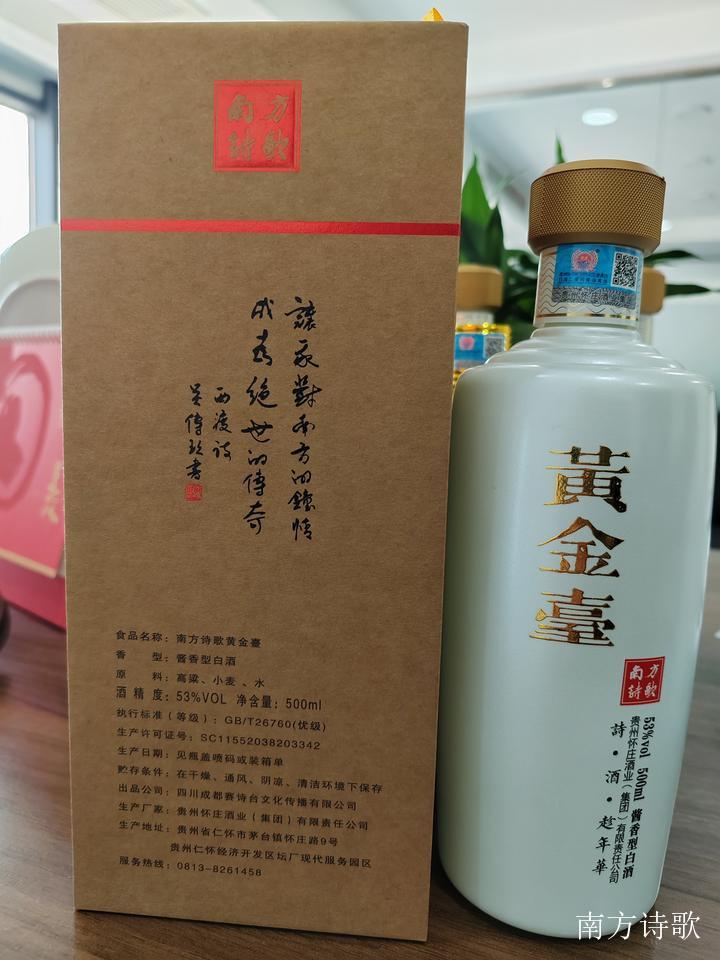

让我对南方的钟情

成为绝世的传奇

——西渡

南方诗歌编辑部

顾问:

西 渡 臧 棣 敬文东 周 瓒 姜 涛

凸 凹 李自国 哑 石 余 怒 印子君

主编:

胡先其

编辑:

苏 波 崖丽娟 杨 勇

张媛媛 张雪萌

收稿邮箱:385859339@qq.com

收稿微信:nfsgbjb

投稿须知:

1、文稿请务必用Word 文档,仿宋,11磅,标题加粗;

2、作品、简介和近照请一并发送;

3、所投作品必须原创,如有抄袭行为,经举报核实,将在南方诗歌平台予以公开谴责;

4、南方诗歌为诗歌公益平台,旨在让更多读者读到优秀作品,除有特别申明外,每日所发布的文章恕无稿酬;

5、每月选刊从每天发布的文章中选辑,或有删减。

《南方诗歌》2024年十二月目录