在豫西那片广袤厚重的黄土地上,每一道褶皱里都藏着岁月的故事,洛宁县下峪镇前上庄村,便是申来法故事开始的地方。彼时,这里炊烟袅袅,门前溪流潺潺。鲁家在村里算是殷实人家,家中良田二十余亩,父亲鲁得胜,是个远近闻名的硬汉子,果敢干练、智勇双全,但凡族里有个大小事儿,四五个叔伯兄弟都唯他马首是瞻,鲁童生就是在这样安稳的家境中,迎来了懵懂幼年。

那是1927年的春天,山野间桃李初绽,本该是满怀希望的时节,灾祸却悄然降临。后上庄王家大院的主人,盯上了鲁家村头的良田,派人通知鲁家家主去王家大院议事。鲁家主不明就里,此番前去怕是凶多吉少,但为了家族颜面与田产,他还是挺直脊梁去了。果不其然,双方话不投机,几句争执后,鲁家主拒不出让田地,被王家家丁一拥而上打残在地。消息传回前上庄,鲁得胜闻讯怒不可遏,要立马前去为鲁家主打抱不平,妻子慌忙拦住,苦苦解劝。

“娃他爹,你别逞能了,王家势大,咱这回前去怕是要惹大祸啊!”鲁得胜的妻子颤抖着声音说道。

鲁得胜满脸怒容,咬着牙回道:“怕啥!咱不能任人欺负,大不了拼个鱼死网破。”三岁的鲁童生躲在母亲怀里,怯生生地看着大人脸上的慌乱。

他强忍着悲愤,一边安排家人速速上虎头寨避难,一边翻身上马,手提长枪,风驰电掣般朝后上庄王家奔去。

王家大院门前,鲁得胜勒马而立,高声叫骂,眼里满是怒火与决绝。门楼上的家丁吓得往后缩了缩,却仍仗着大院的高墙,闭门不出,还与鲁得胜对骂起来。鲁得胜哪受得了这气,抬手就是一枪,门楼上传来一声惨叫,家丁应声倒地。他心里“咯噔”一下,知道闯了大祸,当下掉转马头,疾驰回虎头寨。王家的人哪肯罢休,十多个家丁吆喝着开门追赶,马蹄声、叫骂声在乡间小路上回荡。

鲁得胜进了虎头寨,寨门轰然紧闭。他藏身箭垛之后,借着地势居高临下,瞄准追来的家丁。王家家丁刚攻到寨墙根,鲁得胜屏住呼吸,“砰”“砰”两枪,又有两人倒地。黄昏的余晖洒在寨墙上,像是给这场恶斗镀上了一层惨烈的金边。王家人见强攻不下,死伤惨重,只能灰溜溜地撤回。

入夜,上庄王家大院灯火通明,却没了往日的闲适,当家的满脸铁青,咬牙切齿道:“今日这奇耻大辱,定要报回来,去故县河东搬救兵,我要让鲁家鸡犬不留!”女婿王国基,在故县一带是出了名的恶霸,手底下有200多号人枪,平日里横行霸道惯了,听闻岳丈有难,二话不说,第二天就带着堂兄王绍基和100多号民团气势汹汹地赶来。

可等他们赶到虎头寨,寨内却空无一人。扑了个空的王绍基恼羞成怒,带队直往前上庄村。村里鲁家一族早已封门闭锁,人去楼空。原来,鲁得胜料到王家必定报复,连夜带着妻儿逃往南山。同姓族人怕受株连,也都收拾细软,拖家带口逃进了南山。鲁童生被母亲紧紧抱在怀里,在夜色中深一脚浅一脚地赶路,风声在耳边呼啸,恐惧如影随形。

鲁得胜把妻儿安顿在卢氏马家洼的一个废弃窑洞后,满心悲戚与无奈,他轻抚妻儿的额头,眼眶泛红:“对不住你们娘俩,我不能连累你们,往后的日子……你们多保重。”说罢,转身消失在夜色里。

离开妻儿后鲁得胜只身外逃。昔日平静的生活彻底破碎,官府缉拿的文书很快张贴出来。鲁得胜深知留在家乡只有死路一条,当机立断,翻身上马,肩上携挎着那杆跟随自己多年、擦得锃亮的长枪,朝着河南省义勇军张之朴的队伍疾驰而去。

投奔义勇军后,鲁得胜一心想干出番名堂,洗刷自己的罪名,为穷苦百姓争口气。其间,他惦记家中亲人,悄悄带信给在卢氏县老县政府供职的本家大侄儿鲁北善,信里寥寥数语,满是让侄儿莫要挂念、照顾好家人的叮嘱。

战火纷飞的抗日战争时期,鲁得胜随队伍四处转战,每一战都冲锋在前。在一场惨烈的对日作战里,敌人的炮火异常凶猛,部队伤亡惨重。鲁得胜看着身旁战友接连倒下,双眼通红,嘶吼着冲向敌阵,不幸被流弹击中,壮烈牺牲。他的热血洒在异乡的土地上,家乡和族人却鲜有人知。

父亲离开后,鲁童生母子俩相依为命,乞讨为生,日子越发艰难。母亲体弱,又没了生计,半年后,在饥寒交迫中病死在窑洞内。小小的鲁童生,成了无依无靠的孤儿,只能流浪讨饭。

命运的齿轮并未停止转动,鲁童生流浪到卢氏县横涧乡东营子村,先是被杨家收养。那几年,他总小心翼翼,帮着家里干活,只求能有个容身之所。可杨家有了亲生儿子后,他还是被扫地出门。再次流落街头的鲁童生,饿得两眼昏花,走路都打晃。好在申家老人申贵金心善,见他可怜,收养他做了义子,从此,鲁童生改名申来法,扎根在了东营子村。七八岁的申来法,早早懂事,跟着养父放牛耕地,稚嫩的小手磨出层层老茧,却从不喊累。

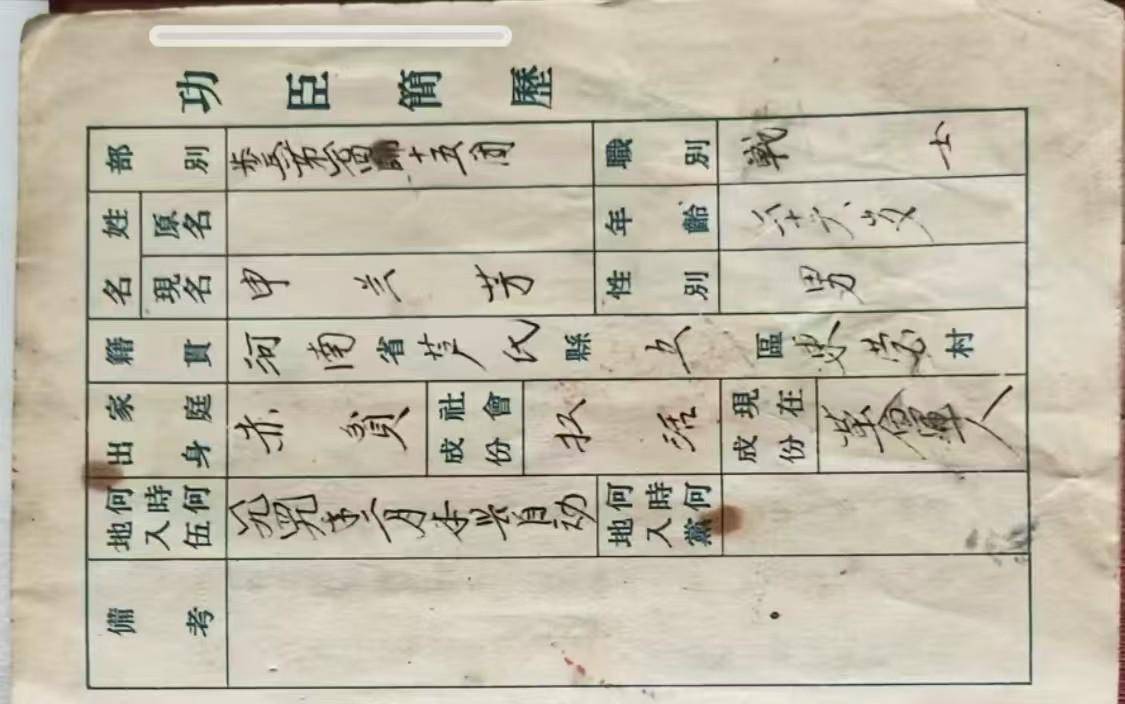

时光匆匆,到了1949年春天,全国解放的曙光已然破晓。村里大喇叭整日宣传征兵入伍,26岁的申来法热血沸腾,瞒着养父报了名。招兵的是南方人,听不懂申来法浓重的方言,登记时手一滑,把“申来法”写成了“申兰芳”。申来法挠挠头,操着乡音解释:“同志,俺叫申来法,不是申兰芳。”可队伍急着开拔,手续来不及改,就这样,“申兰芳”成了他军旅生涯的名字。

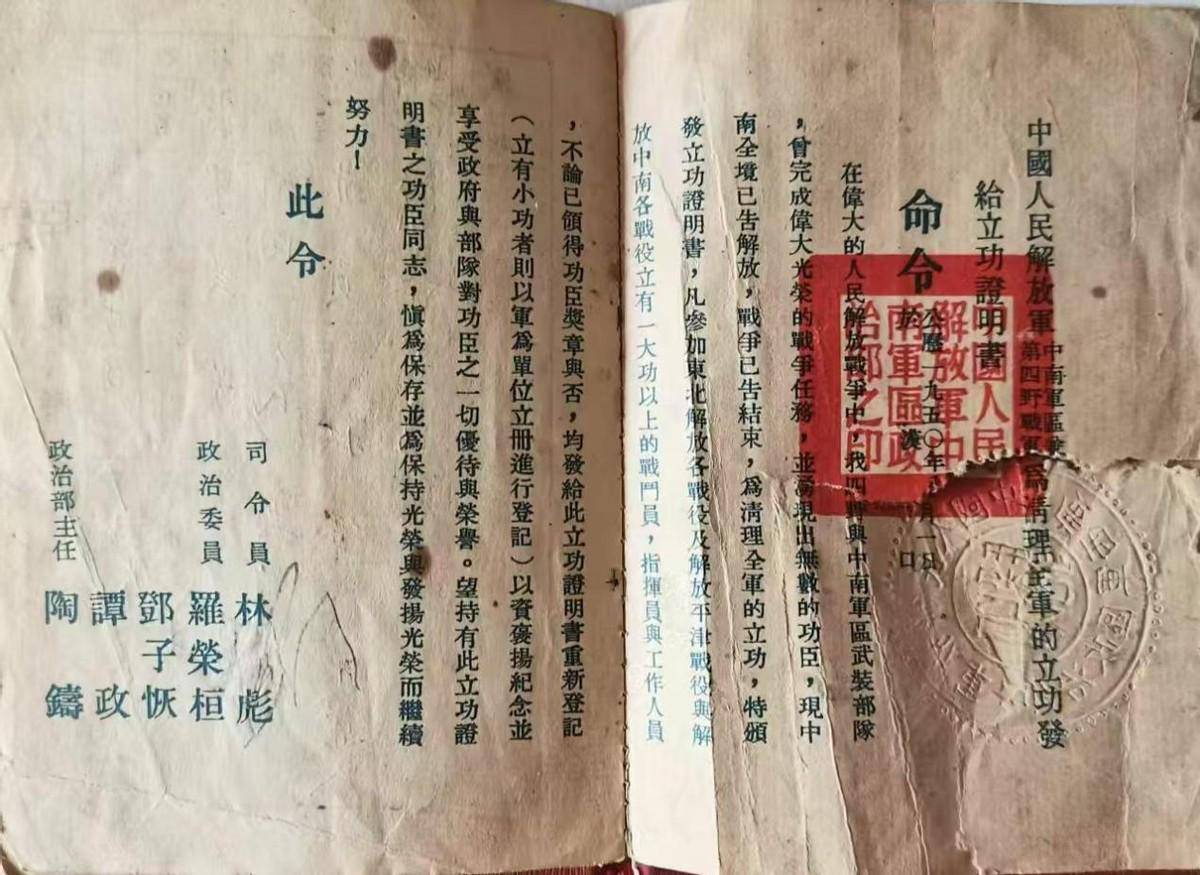

入伍后的申来法,成为步兵第一七四师十五团的一名战士,跟着部队一路奔赴淮海战役前线。战场上硝烟弥漫,枪炮声震耳欲聋,子弹像雨点般穿梭。战友们冲锋陷阵,身边不断有人倒下,申来法红了眼,心中只有一个信念:杀敌立功!他猫着腰穿梭在枪林弹雨中,手榴弹在不远处炸开,泥土溅了他一脸,他抬手抹一把,端起枪继续往前冲。激战中,他瞅准时机,飞身扑向敌人的机枪阵地,与敌人近身肉搏,拼尽浑身解数夺下阵地,为部队撕开突破口,荣立二等功。

战争结束,1951年,转业后的申来法被安置到西安铁路局。初到城里,他看着高楼大厦、车水马龙,满心不适应。但生活总得继续,他娶了妻,日子平淡却温馨。随着孩子一个接一个出生,微薄的薪水渐渐捉襟见肘。1960年,全国闹饥荒,家里常常揭不开锅,望着嗷嗷待哺的孩子,申来法愁眉不展,最终和妻子商量:“咱回村吧,城里这日子,实在撑不下去了,不能饿着娃们。”

回到东营子村的申来法,重拾农具,日出而作、日落而息。虽说日子依旧艰苦,但他毫无怨言。申来法童年的孤苦,锤炼出他勤劳善良的品格,对养父申贵金,他尽孝床前,嘘寒问暖;对子女,他严苛教导,常说:“做人要本分,做事要踏实,别丢咱老申家的脸!”

上世纪70年代,申来法怀揣多年的思乡之情,回了一趟洛宁县下峪乡前上庄村。村里的老槐树依旧枝繁叶茂,可故人却大多离散。本族老人鲁北善拉着他的手,坐在门槛上,缓缓说起当年的恩怨:“你爹鲁得胜,是条好汉呐,可惜走得太早。你的子女是文字辈,按咱鲁家的辈分,就让你二儿子叫鲁文山吧,这样,鲁得胜这一门也算后继有人了。”申来法眼眶湿润,连连点头,儿时模糊的记忆涌上心头,那些惊心动魄的过往、父亲决绝的背影,仿佛就在昨天。

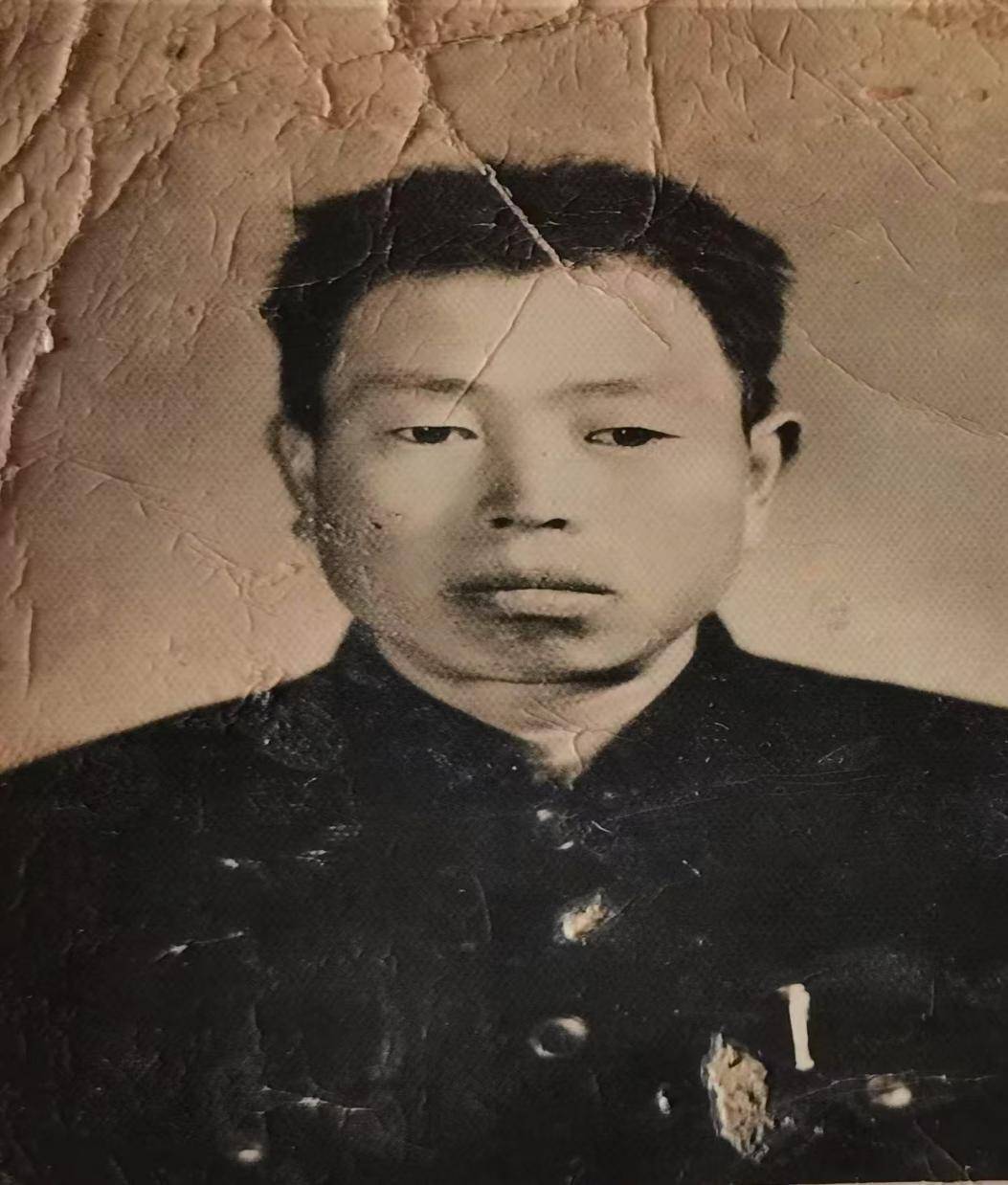

往后的岁月,申来法守着东营子村的一方水土,看着子女长大成人,成家立业。1997年12月4日,这位饱经沧桑的老人,在睡梦中悄然离世,享年70岁。葬礼那天,村里老少自发前来送行,哭声回荡在山谷间。

申来法的一生,如同一首跌宕起伏的长歌,承载着时代的苦难与荣光,他的故事,也成了豫西这片土地上,代代相传的精神印记,警醒后人珍惜如今来之不易的安稳生活。子女们谨遵教诲,传承着他的勤劳、善良与坚韧,让这份家风,在岁月长河中熠熠生辉。

鲁文山近照

鲁文山近照

附:本文史实及照片由申来法(鲁童生)次子申文山(鲁文山)提供。申文山现供职于北京市东城区大华路北京医院,其子申磊(鲁磊),2006年考入北京中国对外经贸易大学,毕业后在中国农业银行总行工作。

作者,张清华,网名晓青,河南洛宁人。中学一级教师,洛宁县作家协会会员,洛宁县姓氏文化研究会理事。有上百篇诗文在《永怀河洛间》《洛宁城事》《洛宁文友》、《搜狐新闻》《今日头条》等网络平台发表,2022年12月出版文集《悉说下峪》。