故园 故事 故我(自序)

孟兆军

父亲故去了,母亲午饭后出去晒太阳了,据说可以补钙。

昨天夜里南山下了一点小雪后,接着放了晴。天空格外的蓝,阳光格外的清澈,我在温暖的炉火旁,静静的坐着。窗外的石榴树似乎睡了,菊花儿落了一地的叶子,周围没有任何的声音。

这似乎正适合我想些事情。年过五十了,看着亲人一个一个老去,看着孩子不断的长大,心里时悲时喜。悲老人的别离,喜孩子的懂事。唯独没有想过的是自己。

该想想自己了。该想想接下来怎么活。打工,被人吆来喝去,连轴的转,对我一个半大老头子怕是不行;生意,哪有好做的生意,一派萧条,工厂减产,商业滞销,金融叫冷。找找关系回体制内呢?算了吧,本来就从那里出来的。

去年《堂前花开》时,就曾考虑过这个问题。《生命的觉醒》中写到过。但最终又沿着老路挺了一年。罩在跳蚤身上的杯子久了,有一天拿掉了杯子,也照样乖乖的趴着不动。原来什么样,现在仍然什么样,“顺民”二字,就是拉磨的驴,一条路走到头。不是身体不勤奋,是没有有无勇气的问题。这正应了那句老话,“夜里千条路,早起仍然卖豆腐”。

我还是没有勇气打破,既而循环,于是就更没有勇气打破。我实在是一个没有勇气的人。

但我绝不许别人说我没有勇气。在我看来,那是嘲笑,不是鼓励,所以,我听到这样的话,总去本能的做出反驳。甚至因此做出过很多出格的事,在工地上和人争吵,在家里和老婆争吵,到爹娘那里和爹娘辩论。似乎争吵是唯一解决问题的途径,吵过以后,我就真的有了超凡的力量。

自欺欺人罢了。哲学家说,每个人都是矛盾的综合体,越缺什么就越刻意掩饰什么,是的。没钱的人口口声声说最不看重钱的,他们说最看重“义”,而有钱的人却声称“义”最不可靠。

足够可见,人性虚伪的一面。我亦然。但我们都不会光明正大的承认自己。于是都在掩耳盗铃式的生活。并且,还要为这种生活找出一些合情合理的依据。同学曾经私下告诉我,不要见人就说自己贫穷,说的多了,自己真会穷的。我遵守了很多年,却还是没有富起来。

但我也没有太穷,房子车子都有之外,还略微有点存款。这多少有些运气的成分在内。前些年营销界有句话,“如果站对了风口,猪都会飞起来。”,我大概是站对了风口的那头猪,只不过因为自己太过邋遢和沉重,飞的过矮了点。现在随着风力的停止,啪嗒一下又掉下来了。

然而,我还是幸运的。比起那些股市套牢的人,比起那些被人赊欠了几百万即将走向绝路的人,比起掉水里淹死,路上被撞,家有病人看不起病倾家荡产的人。我仍然感到幸运。

人,总是靠运气活着的。本来不该靠运气活着,但在我们这个发明了“运气”二字的国家里,我们确实的确要靠运气活着。我们都是被选择,被看中,被淘汰,连盖住身体取暖的,都叫棉被。所以,我们习惯的想法是,如果你想怎么样,就一定先要想想它的反面。如果你想向上爬,就一定要想好谁会来撤你的梯子。如果你不慎掉进井里,就一定想着防好谁会第一个跑来扔石头。

我上有一个姐姐,一岁时死了,下有一个弟弟,十七岁上死了。母亲生我时连猪都没有提防,把我生在猪圈里,大妈跑来抱起我时,猪已经到我身边准备拱我了。

从出生开始,我就开始面临着生死的考验。三岁时,父亲坐牢,我全身长疮,母亲一人求佛拜鬼,折腾了好几个月,仍不见好。母亲在神前磕头准备放弃我了,但我却奇迹般的挺了过来,而且身上没有留一点疤痕。相反,父亲出来后,后背的疤痕却清晰可见,直到他带着一身疤痕老去。这似乎可以从医学角度上说,生病的疤痕可以消逝,时代的疤痕却永久不能。一个长在了身外,一个长在了心里。

十岁,为了取暖,课间和同学摔跤,摔折了腿。同学掺着我进了教室,勉勉强强的听课。整整一下午,没有离开座位,大冬天里,汗珠滚了一地。是父亲去背的我。我已经疼的迷糊了,只记得趴在父亲的背上,两手使劲扣住父亲的脖子,腿耷拉着。其他的,诸如如何回的家,如何去的医院,一概不知。只知道三天后,省立医院的病房里,我一条腿上夹了钢板,打了石膏,三天没有睡着觉的父亲,在水泥地上睡着正香。

半年多的时间过去。当我拄着拐杖,肩膀一耸一耸的重新出现在伙伴们中间时,天是那么蓝,空气是那么清新,阳光是那么的明媚。我像从黑暗中走出重见了光明一样,陌生的看着这个世界。

蝉已上了树梢,鸟儿从这个树枝飞到那个树枝,狗在河边吠着,盯着水里自己的影子,疑惑的愤怒的一直的狂吠。鱼在水里游着。

胡同口上那个总喜欢摸着我的头说,这孩子命大,长大后有福气的老先生,也死了。伙伴们纷纷跑到家来,给我送书,送铅笔和烤地瓜。我于是重新背起了书包,上学去了。

只是再没有人和我一起摔跤,跑步,跳坊,斗鸡,他们的家长们交待过了,出了事,赔不起医药费。从来把老师的话当做放屁的几个孩子,这个方面,竟然一律的很听话。

这份孤独倒促进了我的学习。我似乎开了窍,从断腿之前的倒数,摇身一变成了班级第二。哎吆,可不得了。“伤腿还伤出个文曲星来”,当我背着书包,拿着奖状从胡同口上那个老先生的门口经过时,听到了他说的话。

除上学之外,我开始多了一项工作。放学后天天打草。家里养了几只兔子,大人天天忙,打草的活儿自然由我和弟弟担任。弟弟和我一样贪玩,却不会和我一样被母亲责骂。因为,我是长子。

我们总是先去摸鱼,太阳下山后才忽然想起饿着的兔子们。于是不管三七二十一,胡乱薅上几把,再把篮子虚空一下,算是交母亲的差。可兔子总是还饿,半夜里吱吱乱叫。我便理所当然的挨母亲的骂甚至挨打。

挨打挨骂都不怕的,散养的孩子高山深水都不怕,还怕那几句不痛不痒的打骂吗?现在的孩子倒真的怕,连带着家长也怕,老师也怕,社会也怕。没等家长出口,那里已经打好行囊准备出走了,学校老师刚刚批评两句,那里已经罢课转学了。

物以稀为贵,独子的时代里,有条件的都为孩子搭了温棚,没有条件的创造条件也照样给孩子搭了温棚。但温棚里长出的花却太容易夭折了。所以需要宠着,美其名曰为爱!

可我后来也竟然被迫成了独子了。

我不愿成为独子,实在不愿。但上帝非要这么安排。我只能服从,父母只能服从。没有比上帝更具有法力的了。他说怎么样,就必须怎么样。我们不仅不批判他专制和跋扈,竟然还要感谢他让人脱离苦海,奔向天堂享福的赏赐。父亲临死前还捧着圣经,上帝救我,上帝救我。眼里似乎带着神圣的光一样。

这是什么样的逻辑呢?

被人关在笼里饿久了,突然放出来把你带走换了个地方,我们不去怪罪当初为什么关我们的笼子,倒反而感谢这一次的换地方?

不能深究,还是学问少一点好,学问少了,就不会老去问为什么了,不去讲道理了,只会好好听话和干活了,至于其他什么不测,都是命运的事。

父母只是一味的悲痛。我也毕竟不管它什么逻辑,只管想我的弟弟。多年后,弟弟的骨头估计都快没了吧,仍在想他。第一部中《怀念弟弟》三千多字的文章,我竟然足足写了七个小时。多次辍笔,多次泣不成声,泪如雨下。是的,泪真的可以像下雨一样的流淌。

随着科技和文明的进步,一切遥远的星空都可以慢慢的探索得到,然而我们存在这个世界,唯一不能说清的恐怕就是情感。量子纠缠到底如何纠缠,地下七百米发现的中微子到底起到什么样的作用,我们用的是电磁捕捉,还是他们发出的是多少纳米的电磁信号,科学家们能站出来肯定的说一句,逝去的亲人仍在另外一个世界活着吗?

怕是没有人能够回答。

父母病了倒下去了,可我要真正站起来了。虽然弟弟去后,我成了独子了。然后一年多的时间里,我夜里四点起床刨地,早晨七点再去上学。傍晚先去刨地,再去做功课。才有了家里可以续日的粮食。

高考前的俩月,我害了眼病。一边闭着眼睛听课,一边摸着瞎做题。最终考进了一所普通的大学。那段时间的眼病,我到现在也不能说清到底怎么一回事,因为没有看医生,只是一味的熬。奇怪的是,高考结束后一月,竟然不治而愈了。生下来没有被猪拱了,三岁全身长了疮和高考前眼病的不治而愈,我总觉得神奇。由此,中医的药方里需要用什么几钱的无根水,封了几年的雪水做汤,还需要选择在什么鸡不叫狗不咬的时辰喝下,我也觉得神奇。好像最终决定你的病能否痊愈的并不是药,而是命运;决定你啥时得病啥时有事的也不是身体的机能和外在的各种条件,也是命运。

没有否认中医的意思,一切都是命运的安排吧。

实在无法说清生活过程中,一些关键的故事,所以只能归咎于命运。尤其是经历了更多风雨,几十年后的今天。如果让我们重新站到生命的起点,我们可能会给自己假设很多条更加美好的路,但是,在上帝那里,我们每个人的路却只是一条。

一条从生到死的笔直的路,

一条充满虚无与充实的路,

一条掌声与鲜花,眼泪与迷茫的路,

一条幸福与悲壮,没有选择性的路。

生活教会了我们太多,而课堂教给我们的却太有限。而且现在,我更愿意抛弃掉那点当初学到的少的可怜的文化。因为,我越来越感觉到很多书上得来的太假了。

赫胥黎和达尔文说生物一直是进化的,然而,猴子今天仍然是猴子,人还是人,只有当我们以人的形态,拿着香蕉和它们站到一起时,它们才觉得似乎和我们是同类。

还有文明。

我们自己给自己的行为规定了这不应该那不应该,到头来却发现还不如一个孩子。皇帝本来没有穿衣服,但我们却都闭着眼睛以无比谄媚的语言来形容新装的美丽。但我们并不认为是欺骗。我们其实看重的,不是新装的颜色,甚至也不是皇帝自身,是看重皇帝的位子上长出的光芒和无上的权和利。

我工作后短暂的在机关内呆了几年。压抑的几乎使我窒息。唯上是从唯命是从的毛病让我受不了。但大家却没有我的感受,而且认为应该如此。好像只有这样,自己日后的光辉才会展现。勾践卧薪尝胆是为了复活自己的权利,但我们却只是需要得到赏识,既而期望多年后能够坐上一个位子,学着多年前的领导一样端着泡了枸杞的茶杯,到处检查工作。

一切只是在循环,封闭的圈内循环。

好在我的单位改了制,我们这些人被迫滚蛋了。这次的“被”,是我高兴看到的,是我唯一一次对“被”产生的好感。即使当时孩子刚刚出生,连买奶粉的钱都没有。但我仍然高兴。

可父亲不高兴,甚至为我忧愁。“人家都说你命好,姐姐没活成,弟弟又死了,工作没几年又下岗了,命好在了哪里呢?”。

然而,我还是认为自己的命好。因为,我不费吹灰之力,就找到了新的工作。而且,比我单位的工资多了两倍。如果和这两年青年普遍的失业相比,我确实好出太多了。

我在青春四射的年龄,得以到处辗转腾挪,中流击水,还有每月不菲的收入。实在让我感受到时代的垂青,命运的眷顾。

我在一家上市企业中,从最底层的销售员开始,一路飙升到总裁办高层,成为了一人之下万人之上的重要角色。众人惊讶,我自己也惊讶,难道几十辈子的祖宗积累的功力全部输入我的体内了?

我在众花捧月般的光环中,发号施令,北上,南下,东征,西讨。将军也不过如此吧。当然,我不是将军,更没有将军的十八班武艺和杀伐果断的魄力。确切的说,我只是一个太监。一个借了主子的光辉,到处可以颐指气使的人。出门必定是有车的,高档的车。下车必定是有开门的,弓着腰,手给打着凉棚的开门。安德海就是如此吧。所以最后被丁宝桢杀了头。

我也被“杀”了。因为包庇同学贪污公款的事儿。那位不争气的同学,确实是我介绍去的,只给人力资源的主任打了一个不到一分钟的电话,嘱咐他一定按照程序来,不要顾及我的情面,合格就留,不合格就放他的学。

然而,人力领导却严重的“会错”了我的意。不仅面试的环节直接省略,而且入职时间也快的不得了。电话后第三天,同学就站到我办公室里了。说已经报了到,入了职,而且准备去南京办赴任。

同学很感谢我背后出的“大力气”。说他作为一个文科生,本来没有希望入职机电类的销售工程师。肯定是我帮的大忙。我只是惭愧,甚至害怕让他知道我打给人力电话的内容。

但是,他不会去问的,问了对他没好处,人力也更不会说出,说出了,怕我在皇帝面前捎话罢他的职。心照不宣的事儿,重在结果,不在过程。有多少挂着羊头卖了狗肉的事了,有多少打着某某领导的亲儿子亲外甥亲邻居的旗子到处招摇撞骗的了,有多少“会”错了领导的意图,把亲属或朋友安排到最“艰苦”的岗位的人力主任了。

正话反说,或者反话正说,确实好使。没出事前,那叫艺术,出事以后,没有祸端上身。

我也渐渐深谙此道了。所以,大领导的话或给他人开会,只要不睡觉,不在笔记上画王八儿,都算是认真传播,学习和领会。

同学东窗事发时,我还在外地“检查”工作。分公司老总陪我喝着茶在D国乘着凉,吹着阿尔卑斯的山风,“研究”“儒家治国”的方案。接到回总部的电话时,他还赶紧给我定了只有专人能走的“特别通道”。一切都是快速高效正规安全的途径。

直到我按失察之罪签下了多年的技术保密协议,打起铺盖卷儿灰溜溜的走路时,我才清醒过来。原来,我还是那个农民的儿子啊!可过去的几年中,谁又把我当成农民的儿子了呢?我自己都没有。

门可罗雀了,悄然无声了,无人问津了,议论纷纷了。

我跪在父亲面前,求他饶恕,看他的泪一颗一颗的从深陷的眼窝里流淌,看他的嘴巴一张一合的不停的说话,看他仅仅皱起的眉毛皱了又皱。光阴的长廊里,脚步声叫嚷,灯一亮,无人的空荡。

是的,曾经的朋友天下,此刻却只有父亲。“儿啊,你竟然和我一样的命!”一生长叹,一地的鸡毛,就是他的一生,也是我以后要走的路。

我总离不开老家的那个破院子,那个破院子有我的童年,有我最纯真的梦,有我深沉的爱。无论得意或者失意,无论高兴或者痛苦,无论辉煌或者跌脚,无论总结或者思考。我总是回到那里,看蝉鸣,听狗吠,看蓝天,看花开花落,云卷云舒。

这次,我和父母一起,住了很长时间。手机关掉,信息全无。和父亲一起施肥刨地,闻泥土的芳香。

妻子电话打来,孩子病了,屁股上起了一个包,什么药也抹不下,二院医生说,要做手术才可。

父亲催我快回。“回去了来个信儿,儿子治好后再找份工作,好好的干,踏实的干,听话啊!”父亲眼中,我还是一个孩子,一个生了一场大病后初愈的孩子!

儿子没有事儿,换了一家医院,抹了俩星期的药,屁股好了。因此,我特别憎恨那个庸医,或许他不是一个庸医,只是为了钱。但无论哪种,都使我憎恨。庸医比贪官还误国,贪官只是喝人血,庸医却很容易要了你的命。

家里的米缸见底了。我要出去工作。又一次的幸运之神光顾了我。朋友从哈尔滨来,推销他的电机。地产业正在兴起,焕发着它勃勃的生机。房子,正在以超乎常规的方式,在荒草上,田野上,山林间,河边上,以及一切可以成长的地方,长出来,高起来。

我们一拍即合,出资建了自动门厂。一发不可收拾,地产需求越来越大,账面上的钱滚雪球一样的疯长。我们从当初的三两个人增长到三十多人,车间一再扩充,仍然堆放不下客户的成品。区里评了优秀企业家,银行业纷纷贷款。真可谓锦上添花,烈火烹油。

我们激动的看着白花花的钞票和享受着无上的荣誉,觉得此生足矣。不枉了我们多年的奋斗,不枉了爹娘的期盼,不枉了自己。

但是,福祸总是同行。一场史无前例的拆迁,把我们重新砸成了穷光蛋。偶然之中必有必然的因素,我们的土地是没有手续的,不符合用地办厂的政策。所以,一夜之间,片瓦无存。

这是七八年前的事了吧。

当我裹着满身的疲惫,拿着空空的行囊,奔回到老家的院子,再次质问苍天,用什么可以解忧的时候,站到我面前的依然是父亲,一脸的沧桑,一身的灰尘,用一生的沉浮来清洗我的灵魂。

我无论如何都没有走出自己的双腿绘出的半径,如何辗转都没有跑出那个圆圈。我是迂腐的唐增,手无缚鸡之力却坚持一路西行。

然而,我似乎更像是一只猴子。一枚枯黄的落叶,悄悄落在车的前窗上,像释迦牟尼的手掌一样,把我的行程紧紧的摁住。猴子,毕竟是一只猴子啊,即使拥有大闹天宫的本领,即使肆无忌惮的打翻太上老君的炼丹炉,又能怎么样呢?终归庸人而已。

父亲葬礼之夜,我在灵堂如泣如诉,诉说他,也说我。一个孤独寂寞的灵魂,一个高贵典雅无枝可栖的灵魂,一个才华横溢却四处碰壁的灵魂,飘荡在四面的高墙里。无法呼吸。

突然明白了柳宗元的“江雪”,千山鸟飞绝,万径人踪灭。孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。首字连在一起,千万孤独啊!

知音去了。那个怀揣悲天悯人之心,青年鹤立鸡群,卓卓而娇,奋斗一生,悲苦一生的知音,去了。我小时候那么怕,长大后又那么爱的人,去了,像一颗流星一样去了。地上一缕烟尘,天上一道微光,活着和死去原来如此简单。

然而,我毕竟没有史铁生的悟性,看待死亡和新生,一个老人夕阳中拄着拐杖落下山去,一个孩子朝晖烈烈中捧着玩具从山沟里奔跑出来。我知道命运是一个永不停止的陀螺,天暗了又明了,海水退了又张了,灯亮了又灭了。无休无止,起起落落,浮浮沉沉,生生不息。

我们更要好好的活着。品味它的甘甜和苦涩,辛酸和无奈;领略它的哲学,文明与进步,此消与彼长,充实与虚无。

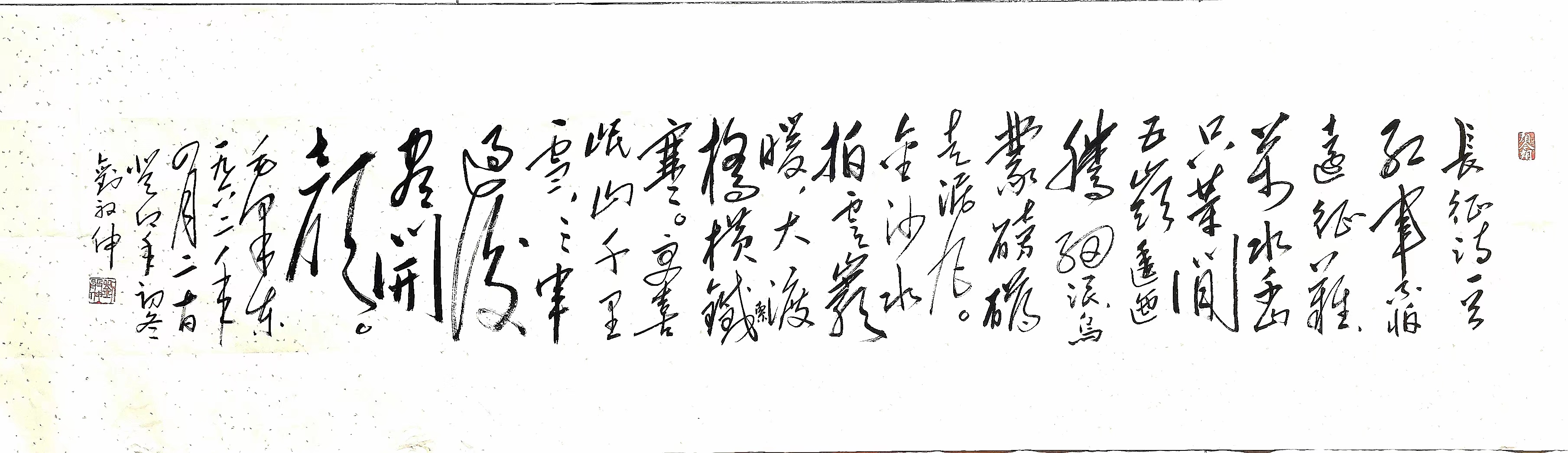

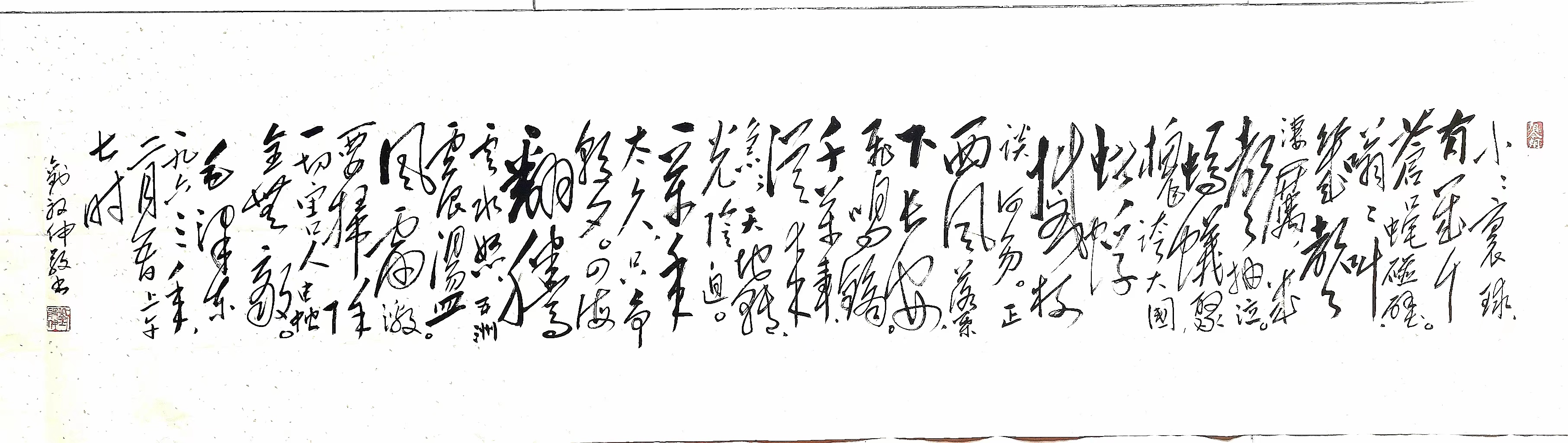

刘般伸,特型演员,著名书法家。

有需要刘般伸先生书法作品或者莅临现场演出鼓劲加油的请联系《都市头条·济南头条》。

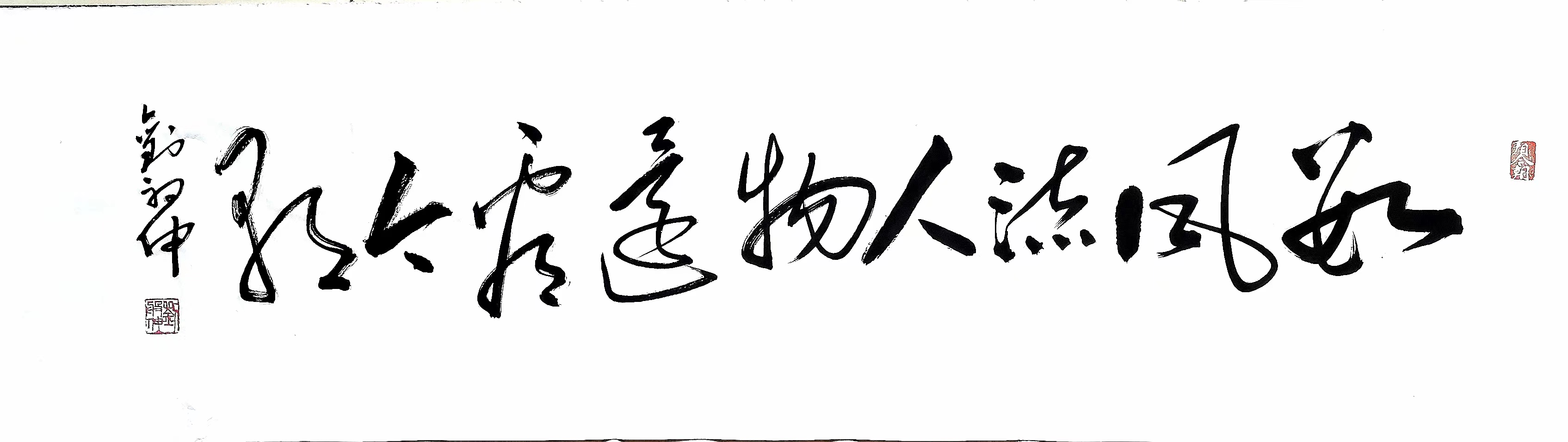

刘般伸先生毛体书法作品欣赏

艺术热线:

13325115197

史志年鉴、族谱家史、

各种画册、国内单书号、丛书号、

电子音像号、高校老师、中小学教师、

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版