梦里常常回到家乡的那片芦苇塘,静下心来时也常常想起那片芦苇塘,也许这就叫梦牵魂绕?这就叫故土难忘?尽管那片像一弯新月般,环围着村南边河滩地,有一里多长二十多米宽的芦苇塘,在上世纪九十年代永久地消失了,可那里却是我们儿时的游乐园,是我们十分向往的天堂……

东风拂面,杨柳吐绿,万物苏醒,春天来了。原本荒凉肃杀的芦苇塘顿时热闹了起来:莺飞草长,紫燕啄泥,蛙声响天,芦笋似箭。

尤其是塘岸上嫰绿嫩绿的茅草芽儿,像锥子似的从解冻的泥土中悄然钻了出来,那是茅草的花苞,抽出来剥开就露出了白生生的花胎,放在嘴里轻轻一嚼,甜香的汁液立时溢满在唇齿间,我们边抽边吃,一边还唱着不知传了多少代的儿歌——吃枚枚屙套子,回去叫你媳妇壮被子。

苇塘的冰开了水涨了,我们想干的事——摸河蚌也开始了。脱下妈妈纳的千层底布鞋,编起粗布裤腿跳在没膝深的还有些冰凉的水里,就能在松软的苇塘底摸出一寸多长的河蚌儿,有时一摸就是一窝,能有七八乃至数十个,几个小伙伴一会儿就能摸一大盆。

回到家后,就在门前的渠水里冲洗干净,拿到谁家往开水锅里一淖,夹合得绑紧的河蚌儿就裂开了口,掏出肥美的黄色蚌肉,挤去胃里的泥沙,只放些青盐煮熟,吃起来喷香弹牙、美味绝伦。

气味浓郁,茎叶肥美的薄荷、水芹菜还没吃够,放牛娃清脆的鞭响以及悦耳悠扬的柳哨声还未飘远,热闹非凡,多姿多彩的夏天就随着布谷鸟(我们俗称为庄稼欢呼)"咕咕——咕咕"的叫声来到了。于是,芦苇塘就脱下嫩黄的春服,换上了碧绿的夏装。

夏天是我们小伙伴最喜欢的季节!

麦稍逐渐泛黄,气温不断升高,塘里的芦苇如雨后春笋般蹿了一人多高,从南方飞来的芦苇莺也以主人的身份住进了芦苇里。

勤快的芦苇莺为了早日能下蛋孵雏而整日衔草筑巢,它们那劳动之余欢快的引吭高唱的"嘎嘎叽——嘎嘎叽——"的歌声,也源源不断地从芦苇塘中传出,这歌声刺激着我们的耳膜,也刺激了我们的味蕾,于是,我们又编起裤腿跳进了苇塘——这次是为了掏鸟蛋。

芦苇莺的窝一般距水面一米五左右,掏时常常不小心把指头肚大小的芦苇莺蛋弄掉到水里,偶尔惊喜的是,我们会在芦苇塘中间的柳树上发现野鸭蛋。

记得最多一次在野鸭窝里掏了十来个。当然,掏鸟蛋也是一个危险活,一不留神,锋利的芦苇叶就会划破小手,或被水底下还未完全腐烂的尖锐的芦苇茬子刺破了小脚丫子。

鸟蛋掏来了就开始想办法看咋吃,最简单的吃法是用泥巴包住,拾点柴禾在荒地上烧熟了吃,最好的吃法,是回家拿个小锅,用石头支上,煎着吃。

或许是平时粗茶淡饭吃多了的原因吧!吃煎鸟蛋那可觉得真是香啊!香到只想在嘴里咀嚼都不想咽进肚子里去。

暑假里,伏热难耐,我们一吃晌午饭,三五相约,脱个光屁股就跳进了芦苇塘里。

有时伙伴们多了我们就在塘中玩"打仗",自愿结合,人分两帮,浑身上下抹上泥,头脸也不漏过,撇几根柳枝条编个草帽,再插上野草,拾根短棍当做枪,往塘里一钻就"开战了",于是″缴枪不杀——""冲啊——""卧倒——"等战争片中常用的台词就此起彼伏地响了起来。

由于都是泥豆,往往会"敌友"难分,我们就像那部叫"什么岛"的电影里那样,碰了面会装模装样地说"地瓜地瓜,我是土豆"或者是"长江长江,我是黄河",以此分辨。

伙伴不多时,我们就逮鱼捉虾摸螃蟹,环境好水质好,摸来的螃蟹能生吃,直接水里一涮,拽下腿丢进嘴里,就大快朵颐,螃蟹腿是咸的,嚼起来咸中带香还夹杂着诱人的鲜。

晚上热得睡不下的时候,我们也会一头扎进芦苇塘里。几个小伙伴寻一湾浅浅的沙石底的水域躺进去,或数天上总也数不清的星星,或争论天河两岸的不知道是真有还是假有的织女牛郎,或者讨论将来长大了是当解放军、是当科学家、还是下决心在农村干他一百年。

偶尔一颗流星唰地在空中划过,我们会惊喜地相互提醒:快看快看,贼星!

在那炎炎毒日之下,池塘的水虽被晒得温暾暾的,却带着一股莫名的慰藉。当那水流轻轻滑过肌肤,仿佛是母亲温柔的手,在炎炎夏日里给予我无尽的抚慰。而从芦苇丛中悠悠吹来的风,携带着一抹清新的凉爽,还夹杂着丝丝缕缕的鱼腥味,轻轻拂过脸颊,那感觉,就像是邻家奶奶手中的蒲扇,在夏夜中带来丝丝凉意,让人沉醉,不愿离去。于是,我们纷纷躺入那池塘的怀抱,任由清凉的水波轻抚着每一寸肌肤,仿佛整个世界都安静了下来,只剩下那轻轻的流水声和心中的宁静。

而最有趣的,莫过于捕捉那几十只轻盈的萤火虫,将它们小心翼翼地装入小巧的玻璃药瓶中。时而将瓶子凑近眼前,看那点点光芒在黑暗中闪烁,如同夜空中的繁星;时而又紧紧拧上瓶盖,将它轻轻按入水中,看那小鱼儿在光影中忽上忽下地游弋,仿佛是在与这小小的光点嬉戏。

那一刻,时间仿佛凝固,心中充满了无尽的欢愉与满足。

那芦苇长得跟拇指似的,蝉儿在枝头一个劲儿地嚷嚷,风儿也赶着趟儿,嗖嗖地往芦苇塘里钻。

这不,秋天就像个少妇,扭着小蛮腰,一步三摇地来了。

咱农村的秋天啊,有雨有泥,可也有的是好吃的。您瞧瞧,那苇塘鱼儿在水里游得欢,咱就动手做鱼竿、鱼线、鱼钩,挖几条蚯蚓就去钓。钓上来的鱼,去鳞开膛,裹上泥巴,再用干芦苇叶一包,火里一烧,嘿,那香味儿,能馋死个人!

还有那烤玉米,嫩得能掐出水儿来。咱就派个胆大的去偷,胆小的呢,就去拾柴禾拽苇叶,架起火来,玉米往上一放,烤得金黄酥脆,咬一口,满嘴的香甜。

还有那漤柿,村里柿树多得是,偷几个早熟的来,往芦苇塘的泥底下一埋,三天过后,嘿,原本苦涩的生柿子就变成了脆甜脆甜的漤柿。

可转眼间啊,北风一吹,芦花满天飞,冬天就到了。芦苇塘里光秃秃的,也没啥看头。就只有那麻雀和乌鸦,一个个叽叽喳喳,呱呱乱叫,听得人心烦。可从芦苇塘走过的时候啊,咱心里头还是得念叨着:冬天来了,春天还会远吗?

这话儿啊,就像是个盼头,让咱在寒冷的冬天里头,也能瞅见点希望的光芒。

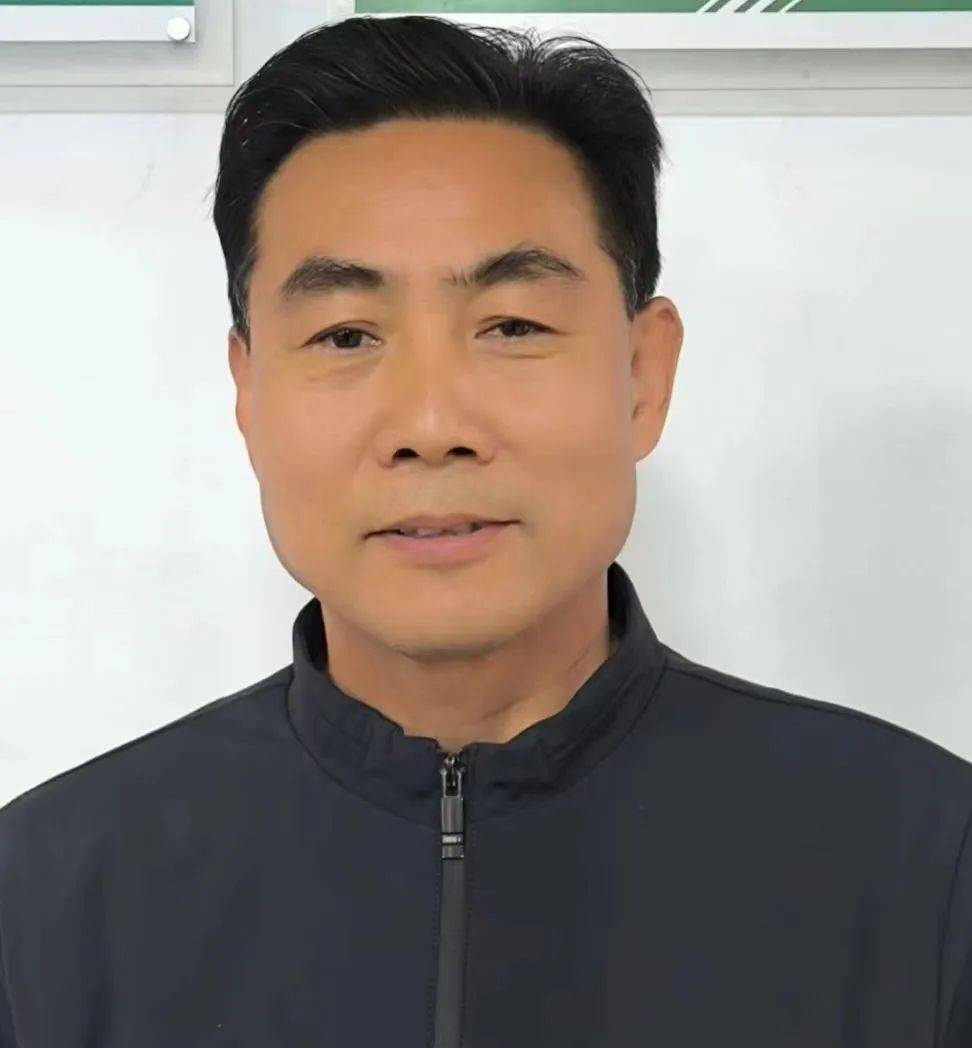

作者简介:郭耀武,字“一草”,罗岭乡政府职工;河南省诗词学会会员。