黑陶之美 流光溢彩

——淄川北沈遗址的黑陶辉煌

(山东淄博窑古陶瓷探索研究文章之九)

文/图 魏传来

古老的淄川,是中华民族古代文化的发祥地之一。淄川境内古文化资源极为丰富,文物古迹众多,知名的中华早期文化有大汶口文化、龙山文化和岳石文化等遗址多处。特别著名的龙山文化在淄川境内就发现四处之多。其中最有影响的就是位于山东省淄博市淄川区寨里镇北沈村的北沈遗址。

笔者与地方文化学者张洪玉女士在北沈遗址

北沈遗址是一处龙山文化至岳石文化,延续到春秋战国时期的重要遗址,其文化性质非常复杂。1987年春,淄博市文物局文物普查时被发现,定为市级重点文物保护单位。2001年3-6月,山东大学考古系及市、区文物部门联合对该遗址进行抢救性发掘,发掘面积近1300平方米。

发掘资料显示,北沈遗址为一高台地(当地村民称为孙家崖头),高出地面2-6米,北高南低。南北长500多米,东西宽约350多米,面积20多万平方米。南部有一条南河,为孝妇河的一条支流,河道绕经遗址的南侧和西侧,在遗址的西北处向西蜿蜒而去;遗址北部有一条北河,河道自东向西经遗址的北侧,在遗址的西北处与南河相汇合。两条河早已常年干枯。遗址的北部有一条东北—西南走向的深沟,将遗址分成了南北两部分。北部面积5万多平方米,南部面积近15万平方米。

此次发掘商周时期房址2处,商周、战国时期墓葬6处,道路1条,出土陶器、骨器、石器20多件,并发现骆驼、野猪完整的尸骨。从清理的战国时期墓葬来看,葬俗奇特,墓葬方式不同于中原地区及临淄地区发掘的同期墓葬,具有重要的考古价值,为研究早齐文化提供了极其珍贵的实物资料。

笔者在北沈遗址现场

2013年5月,北沈遗址被国务院核定公布为第七批全国重点文物保护单位。

北沈遗址出土骨器丶石器

北沈遗址科学发掘出土大量包括玉器、石器、骨器、陶器在内的文物(见图)。其中收藏在淄川博物馆较完整的陶器有泥质黑陶筒形杯丶单耳杯与高足豆、喙足鼎等。特别是龙山文化堆积层中黑陶器中的珍品--蛋壳黑陶,更是在我们淄川首次发现。

另外,由于北沈遗址面积颇大,当地村民常年在上面农耕劳作,因而裸露地表的这些散现文物也被爱好者所捡拾并珍藏。特别是遗址的北部那条东北--西南走向的深沟,经常裸露的黑陶文物更是被当地有心人捡拾珍藏。这些被捡拾的文物中,有相当数量的珍贵的蛋壳黑陶残器、残片。

这些北沈遗址馆藏的及个人收藏的文物都具有非常重要的历史文化考古研究价值(见图)。

北沈遗址出土玉器

值得关注的是这些被发现的蛋壳黑陶器物标本对研究淄川地域古陶瓷文化和淄川古陶瓷史都有着重大意义,本文根据这些出土实物对北沈遗址龙山文化时期蛋壳黑陶(见图)作些初步地探索学习和研究。

个人捡拾的北沈遗址出土蛋壳黑陶残片

一.什么是蛋壳黑陶

蛋壳陶是一种制作精致、造型小巧外表漆黑黝亮、陶胎薄如鸡蛋壳的黑陶。是采用渗碳工艺制成的黑色陶器。

私人藏北沈遗址出土蛋壳黑陶残片

蛋壳黑陶以其超薄的器壁和精细的制作工艺著称。这种陶器的名称来源于其器壁的厚度,类似蛋壳。超薄陶胎是其制作工艺上的一个重要特征。《中国陶瓷史》记载:“这种黑陶的陶土经过精细淘洗,轮制,胎壁厚仅0.5-1毫米左右,表面乌黑发亮,故有蛋壳黑陶之称。”是山东龙山文化最有代表性的陶器品种。故此,龙山文化也就有了“黑陶文化”的称号。

“薄如纸,硬如瓷,明如镜,黑如漆” 的黑陶片标本

山东龙山文化黑陶是中国史前文化的重要组成部分,产生于新石器时代晚期,距今已有4000--4500多年的历史。蛋壳黑陶器1928年在山东章丘龙山镇的首次发现,揭开了考古史上划时代的一页。它代表着黄河下游东夷部落人类史前文明的辉煌。

蛋壳黑陶的制作工艺和技术,如快轮拉坯技术、坯胎粘结技术、磨光工艺和熏烟渗碳技术,代表着中国史前陶器烧造工艺的最高水平,被载入世界工艺美术史。其对后世的陶瓷制作产生了深远的影响。

故蛋壳黑陶的创造在中国陶瓷烧造史上具有里程碑式的意义。

二.蛋壳黑陶极复杂的制作工艺

根据对淄川北沈遗址发现的大量蛋壳黑陶残器的研究丶分析,再参考有关文献记载,发现其制作工艺极为复杂:包括泥料选取、成型、雕琢、粘结、磨光、烧制等多个步骤。其特点就是“黑如漆、亮如镜、薄如纸、硬如瓷”,展现了淄川史前陶器烧造的高超技艺(见下图)

淄川北沈遗址出土蛋壳黑陶高柄杯

根据这些出土标本看,蛋壳陶的制作流程也十分复杂,涉及到多个精细的步骤。

淄川北沈遗址出土蛋壳黑陶鼎(潘志海藏)

首先,蛋壳陶器的制作对材料的选择有着极高的要求。使用的陶土原料主要来源于河床、沟渠,这些地方的土壤经过长时间的水力和风力自然作用,形成了富含多种粘土矿物质的土壤。被采用的陶土土壤还需要经过多次淘洗、去杂、沉淀等工序,以让其更精细、质地更纯正、颜色更单一。然后是对陶土的捣炼和陈腐,这一过程使得陶土中的有机物腐烂,让各种成分分布均匀,从而提高陶土的成型性。

淄川北沈遗址出土蛋壳黑陶鼎(残)2.

接下来是蛋壳陶坯胎的制作:普遍采用快轮工具将陶泥拉坯成型。通过对北沈遗址出土器物口、底足的观察,均能看出类似同心圆的痕迹,部分器壁隐约可见快轮旋转时形成的细密弦纹。

淄川北沈遗址出土蛋壳黑陶空心尖底豆残片1. (潘志海藏)

在胎体成型制作完毕后,进入窑炉烧制阶段。蛋壳陶在烧制前需要对窑炉进行预热,以避免因冷热不均导致的破碎。烧至一定温度后,进行“渗碳”工序: 从窑顶徐徐加水,使木炭熄灭产生浓烟,在窑内制造烟雾,封闭所有通气孔,使窑内缺氧,碳颗粒渗入陶胎中,形成黑色陶。(从现在收藏在淄川博物馆的二件科学发掘出土的北沈遗址黑陶器“鸟喙足鼎”和“把手杯”来看,这二件应该里渗碳黑陶器中的“次品”,因为鼎的三足和杯的把手处都渗碳不到位,呈现陶土烧结后的原色(见图)。可见当时的渗碳技术还有不甚完美之处。这样的“次品”不被销毁还继续使用,也说明了这种器物在当时是极为珍贵的)。

最后,为了使黑陶发亮,还有一道“磨光”工序,可能是在烧成前后对陶器表面或坯胎进行打磨处理,使器表熠熠发光。

蛋壳黑陶的制作技术难点很多。特别是在于其超薄的器壁成型、坯胎粘结技术和精细的磨光工艺。根据北沈遗址科学发掘出土的蛋壳陶实物,发现器壁的平均厚度仅有0.5至1.5毫米,器物的口沿部分最薄,仅为0.2毫米左右(见图),这要求工匠具备极高的操作技术和经验。特别是在拉坯过程中,要使如此轻薄的胎体直立起来,这需要精确的技术控制和对陶土性能的深刻把握。坯胎成型后,好多器物需要多件粘结成器,由于器壁太薄,这项技术的细节难点也是极大的。

淄川北沈遗址出土蛋壳黑陶空心尖底豆残片2

此外,胎体表面的长时间打磨,需要使石英云母及绢云母等反光物质的颗粒顺着一个方向排列,以改变光线的反射方式,这一工序对细节的要求极高,难度也很大。

蛋壳黑陶这种轻薄并一触即倒、易于破碎的珍贵器物,绝非一般生活实用器具。可以认为“蛋壳黑陶”应该是专为礼仪用的器皿。

淄川北沈遗址出土黑陶豆(淄川博物馆藏品)

三.北沈遗址蛋壳黑陶对淄川的文化贡献

淄川北沈遗址发现的龙山文化蛋壳黑陶器型较多,形态多样,气质高雅。

龙山文化时代是淄川制陶艺术发展史上的巅峰时期。北沈遗址龙山文化蛋壳黑陶其形式的精雅和清纯,恰如文献形容的那样“黑如漆、亮如镜、薄如纸、硬如瓷,掂之飘忽若无、敲之铮铮有声”。 其无釉而乌黑发亮,胎薄而质地坚硬,被公誉为“四千多年前地球文明最精致之制作”。

淄川北沈遗址龙山文化高超的陶器制作艺术是华夏民族传统文化的珍贵历史遗产。

蛋壳黑陶作为龙山文化时期的代表性器物在淄川地域大量出现,说明淄川史前文化的文明发达和繁荣。

蛋壳黑陶的制作工艺和器型特征,体现了龙山文化时期淄川地域人们的审美观念和文化追求,展现着当时淄川先人对陶器欣赏的美学境界。更证明了龙山文化时期淄川地域就拥有了世界上最为精巧先进的陶工!

淄川北沈遗址出土白陶鬶(残器.潘志海藏)

需要我们在研究中特别关注的是,根据淄川北沈遗址出土的大批陶器看,并非全部黑色。用当地原料作胎,成型后直接入窑烧制出来后其颜色是白色或褐白色(见图)。而要让器物成为黑色,还必须加一道复杂而又费时费工的工序--“渗碳”。大量需求和实用这些需要经过“特别工序”加工而成的黑色陶器,说明当时最崇尚的是“以黑为美”。 如果其用途主要作为祭祀礼仪用品,则说明当时是“以黑为敬”的。

所以说蛋壳黑陶“以黑为美”、“以黑为敬”的独特的美学理念不仅体现了包括当时淄川地域先人们在内的整个中国龙山文化时期人们对黑色美感的认可度,也反映了一种对黑色的崇尚精神和视觉独到的高雅的文化审美鉴赏力。说明这时淄川先民们对于黑色的美学认知,也已经达到了极高的崇仰境界。这也为淄川地域后世的黑釉瓷器长期流行和发展奠定了基因基础。

淄川北沈遗址出土黑陶鸟喙足鼎(淄川区博物馆藏品)

现发现的北沈遗址蛋壳黑陶典型器有大宽沿的高柄杯、高足空心尖底豆、空心三足鼎、瓶、罐等,造型都十分轻巧,质感细腻润泽,具有一种柔雅沉静之美。有的器型(如高足空心尖底豆)是首次发现。(见图)。

这些珍贵的蛋壳黑陶器实物,都以其独特的制作工艺和时代美学特征,凸显出了别具一格的艺术表达力,也向后人展示了制陶由实用性转向审美要求的历史过程,成为研究淄川地域古代文明发展的重要物证。更是研究淄博窑古代陶瓷发展史不可或缺的实物参考资料!

蛋壳黑陶在淄川的出土情况不仅展示了淄川史前文化制陶技术的高超,开创了淄川先民们崇尚黑色的先河,也反映了史前时期华夏社会文化交流的广泛性。这也为淄川的文史专家和研究爱好者们提供了参与研讨中国史前黑陶文化的更多话语权。

淄川北沈遗址出土蛋壳黑陶把手杯(淄川区博物馆藏品)

北沈遗址蛋壳黑陶的出土和研究,为我们深刻了解淄川北沈遗址的全貌提供了重要的视角。通过对这些器物的研究,我们还可以更深入地了解淄川地域史前社会人们的生产生活方式、宗教信仰和价值观念等原始社会的诸多信息。

笔者与淄川博物馆副馆长石峰女士(左)在研讨北沈遗址黑陶

由于技艺失传且没有多少文献资料可循,蛋壳黑陶的古法烧制技艺一直难以突破。在蛋壳陶那深沉的黑色中,仿佛隐匿着一段穿越几千年的文化秘码,等待我们去破解。目前,蛋壳黑陶在淄川还没有被继承和仿制,传承尚待时日!

淄川北沈遗址蛋壳黑陶不仅是泥土与火焰的交响曲,更是时间沉淀下的智慧之光,静静地躺在历史的尘埃中,等待着淄川后世陶瓷艺术家们的温柔唤醒。

让我们不忘初心,共同努力创造时机去回归本真,早日感受体验那份来自远古的质朴与纯粹。

2024..11.24.. 于淄博海泉澹庐书屋

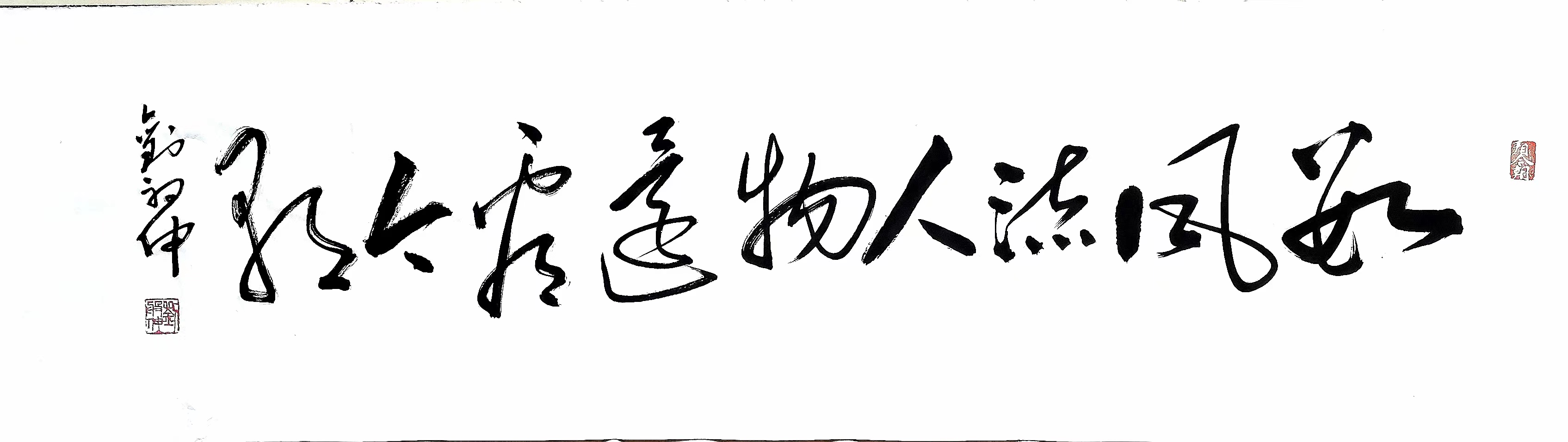

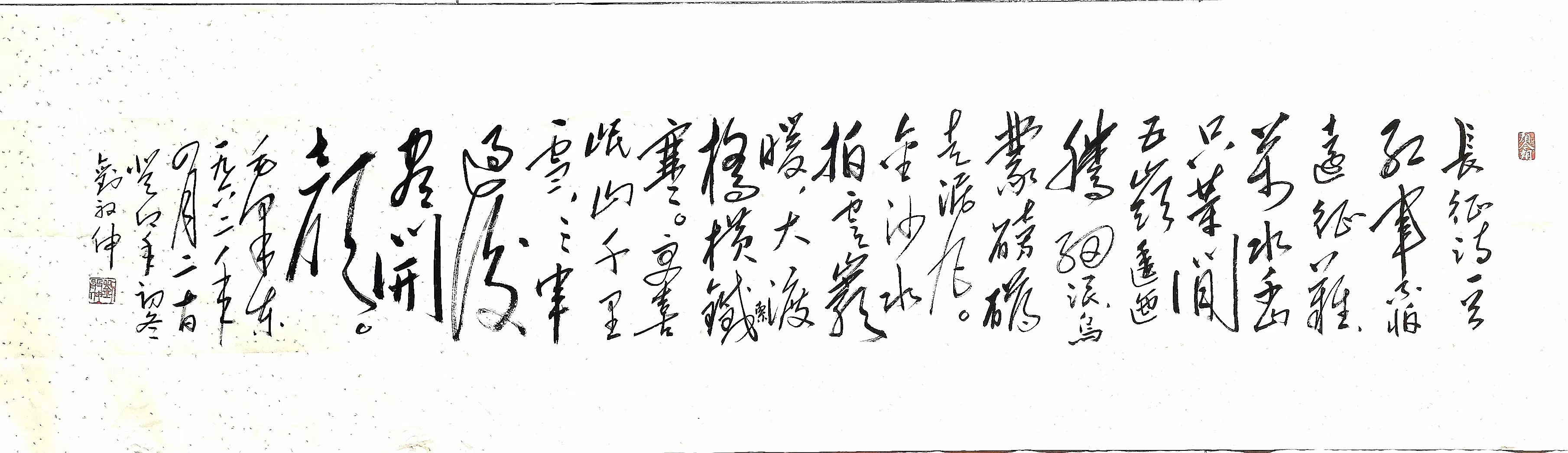

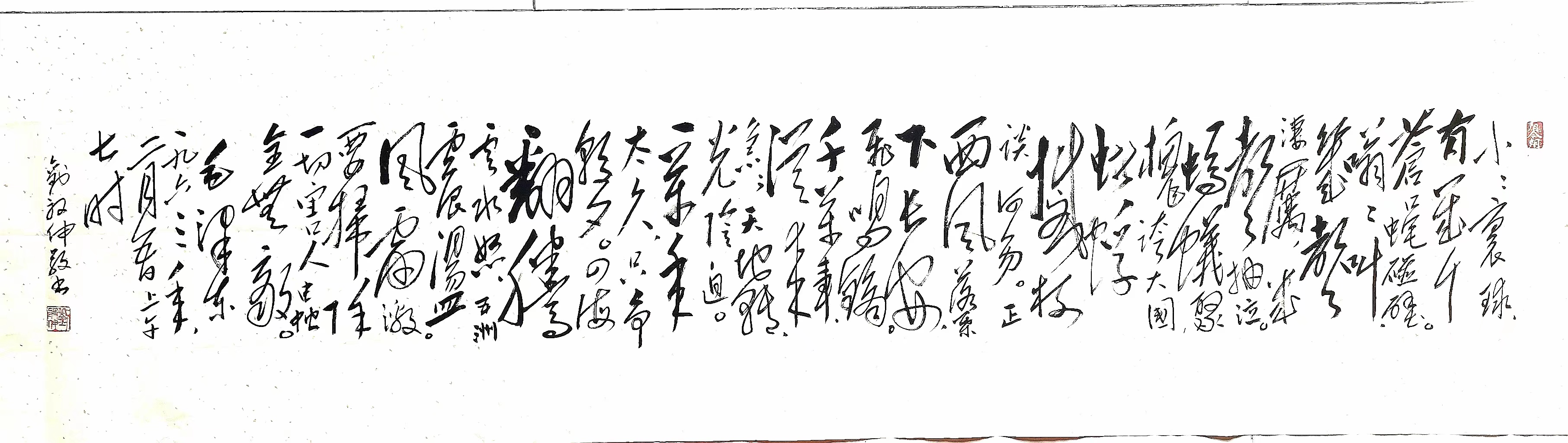

刘般伸,特型演员,著名书法家。

有需要刘般伸先生书法作品或者莅临现场演出鼓劲加油的请联系《都市头条·济南头条》。

刘般伸先生毛体书法作品欣赏

艺术热线:

13325115197

史志年鉴、族谱家史、

各种画册、国内单书号、丛书号、

电子音像号、高校老师、中小学教师、

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版