技法永远是第一位的

马延明

某大学一位书法教授在谈到书法学习时说:“技法永远是第一位的”。我非常认同这一观点,就好比一位战士,他对如何射击不清楚,对枪械原理不了解,怎么去打胜仗?再比如,作为木工对斧子、刨子、锯不会使用,对家具的构造不清楚,怎么能够做出漂亮美观的家具?下面就书法技法方面浅谈点认识。

书法技法主要包括笔法、结体和章法三个要素。

笔法是书法技艺的核心,包括藏锋、露锋、中锋、侧锋等技法,这些技法在书写过程中起着关键作用。

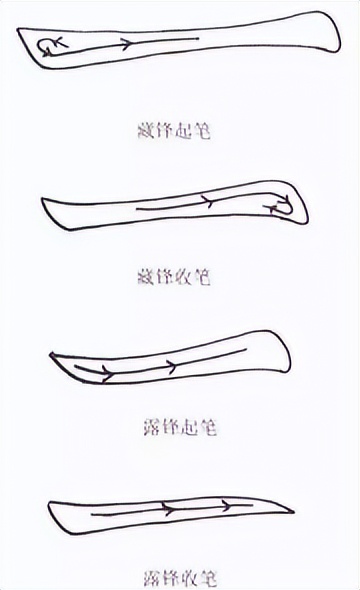

藏锋指欲右先左(横划),欲下先上(竖划),不露笔尖,笔划较浑圆。撇的起笔要藏锋,出笔不必藏锋,但要注意不要一划而过,也要空收笔锋(回锋);钩,出锋后也要空收笔锋,方力道含蓄沉稳;长竖的起笔要藏锋,收笔要回锋。藏锋的字看起来浑厚有力,力在内,不外泄,有一种内在的含蓄的审美意蕴。

露峰指下笔时,笔锋外露在点画外面的起笔方法。即下笔不逆行,一般是指起笔而言。露锋起笔往往以侧锋为主,这种起笔灵活而飘逸。写楷写行草皆可使用。行草书的起笔大都是采用“露锋”.起笔。此外,收笔时,笔锋表露在外的叫“出锋”。它也属露锋,如悬针和燕尾等。

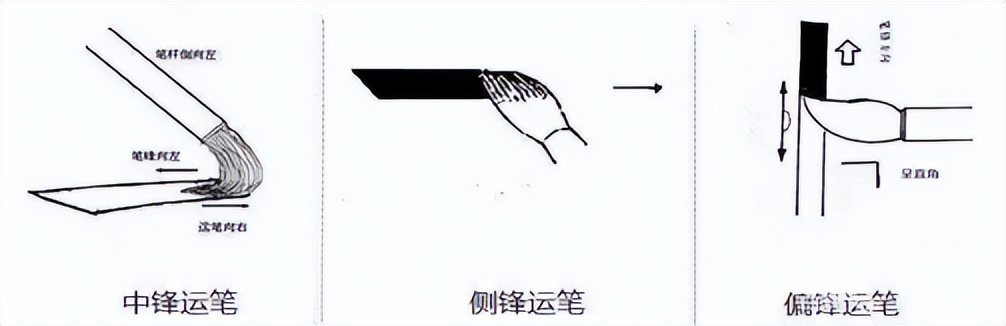

中锋亦称正锋,即笔杆垂直,笔锋在笔画中行,其线条两边齐平,圆浑饱满,有立体感。

侧锋是指下笔时笔锋稍偏侧,落墨处即显出偏侧的姿势。王羲之说:“若欲学草书,又有别法。须缓前急后,字体形势,状如龙蛇,相钩连不断,仍须棱侧起伏,用笔不得使齐平、大小一等。”其中“棱侧起伏”即是侧锋的效果。

另外,还有偏锋之说,有许多争论。

清代朱和羹《临池心解》称:“正锋取劲,侧笔取妍。王羲之书《兰亭》,取妍处时带侧笔。”这种笔法最初在隶书向楷书演变时形成。它使方笔字体中增添潇洒妍美的神情。侧锋多用来取势,势成则转换为中锋。晋人多用之。

汉代书法家蔡邕对书法中行笔技巧的总结为书法九势:“落笔、转笔、藏锋、藏头、护尾、疾势、掠笔、涩势、横鳞竖勒”。此外,书法技法还包括一些特殊的笔法,如使转法和收笔法等,这些技法在书法创作中有着独特的应用和效果。

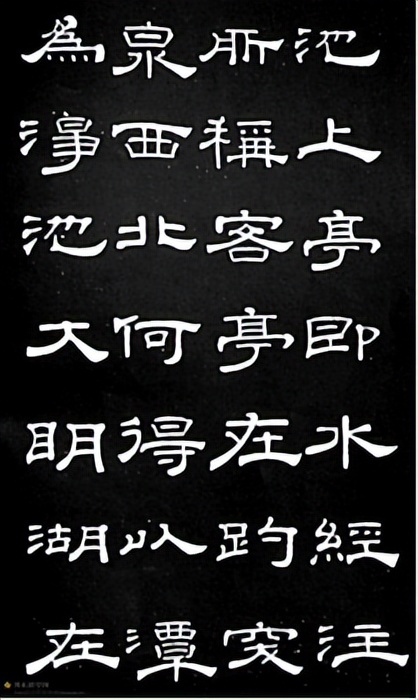

结体则是指汉字书写的间架结构,指单个字而言,是书法技艺的重要组成部分。记得小时候学写字时,长辈们看了我的字说:“写的什么臭字,个都拿不成!”现在想来是说我没把字的结构把握好。我们的汉字主要由独体字和合体字两大类组成。独体字是由一个构字成分组成的汉字,而合体字则由两个或多个构字成分组合而成。合体字的构造方式多样,包括左右结构、上下结构、内外结构等。除了独体字和合体字,汉字还有其他结构类型,如半包围结构、全包围结构等。这些结构类型进一步丰富了汉字的构成方式,使得汉字在视觉上更加多样化和复杂。我们学习书法,必须掌握不同类型汉字的结体规律。晋·汪挺《书法粹言》:作字之体,须遵正法。字之形势,不得上宽下窄。如是则头轻尾重,不相胜任。不宜伤密,密则疴病缠身,不舒展也。复不宜伤疏,疏则似溺水禽,诸处伤慢。不宜长,长则似死蛇挂树,腰肢无力。不宜伤短,短则似踏死虾蟆,言其阔也,此乃大忌,不可不慎欤。

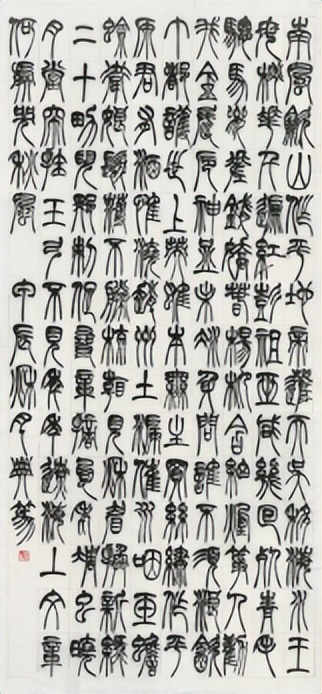

章法,是指安排布置整幅作品中,字与字、行与行之间呼应、照顾等关系的方法。亦即整幅作品的“布白”,古人有“计白当黑”之说,亦称“大章法”。比如,隶书取横式,篆书则取纵式等。

习惯上又称一字之中的点画布置,和一字与数字之间布置的关系为“小章法”。章法则涉及书法作品的布局和整体效果,是书法技艺的最终体现。书法章法不仅涉及字形和字与字、行与行之间的关系,还涉及到整幅作品的“布白”,即整幅作品的布局和空白处理。

古人强调书法作品的整体和谐与美感,通过不同的章法技巧来达到这一目的。书法的章法,特别是大章法,要根据字体的不同以及不同的款式来进行布置,款式主要有条幅、中堂、对联、扇面、斗方等,不同的款式要有不同的布局和设计,其中也包括落款和印章的安排。

清代书家邓石如提出“字画疏处可以走马,密处不使透风”,强调疏密对比,形成奇趣。清·朱和羹《临池心解》:“作字有主笔,则纪纲不紊。写山水家、万壑千岩,经营满幅,其中要先立主峰,主峰立定,其馀层峦叠嶂,旁见侧出,皆血脉流通。作书之法亦如之。每字中立定主笔。凡布局、势展、结构、操纵、侧泻、力撑,皆主笔左右之也。有此主笔,四面呼吸相通。”这两段论述重点介绍了“大章法”及“一字章法”的要点。

那么如何尽快地掌握书法的技法哪?我认为一是请教名师,不断地让名师进行指导,这样进步比较快;二是多购买有注释的资料自己学习;三是多向古人学习,多临帖,多体会、多领悟。

总之,书法技法的学习和应用需要经过长时间的练习和感悟。因为不同的字帖(字体),笔法、结体、章法也有区别。尤其是笔心的位置调整和锋面的转换,这些都需要通过感觉来把握,非经久演习不能掌握。因此,掌握书法技法不仅需要理论知识的积累,更需要实践中的不断摸索和调整。

2024、11、28