长安城的兴庆宫,那座沉香亭,仿佛梦回唐朝中不朽的诗笺,静静诉说着往昔的繁华与沧桑。

沉香亭,这一以名贵香料构筑的亭台楼阁,满溢着诗意与神秘色彩。它源起于唐都长安兴庆宫,此地曾是唐玄宗身为藩王时的府邸,其登基后,大兴土木、广施扩建,沉香亭由此成了避暑纳凉的佳处。

亭坐落于宫内龙池东北方位,以稀有的野生沉香木搭建,沉香,位居众香之尊,有“香中之王”“木中钻石”的美誉。其生成条件严苛,需历经漫长岁月,吸纳天地精华,故而优质沉香价超黄金,用进贡的野生沉香筑亭,堪称举世罕见的奢华之举。

沉香亭殿宇巍峨,楼阁层叠,雕梁画栋尽显精巧。庭台周围,假山嶙峋而立,花木葱茏繁茂。亭立双层台基之上,飞檐斗拱四角高挑,琉璃瓦顶熠熠生辉。曲径栏杆之畔,牡丹绚烂绽放,与错落的假山、成荫的绿树相映成趣,花香与沉香的幽然韵味相融,馥郁芬芳,直叫人沉醉其间,心驰神往。

作为一个长安游子,我在隋唐皇帝祭天的圜丘旁边的王家巷长大,这片土地上留下了我童年少年青年的足迹,民国的宋家花园里有我懵懂的小学时光,大雁塔下面的师大附中有我青涩的中学岁月,再到启夏门的师大老校园,那里也曾经有我滥竽充数自强不息的大学春秋。那时的我,经历了十年动乱,知识是贫乏的;赶上了改革开放,又是幸运的。从东海舰队退伍后脚步又走在翠华路上。

记得上小学时我经常从姐夫看完的每一期西安市建委内部参考资料上,了解了兴庆宫与李白,了解了长安城的悠久历史,在八百里秦川的怀抱里,如同一颗努力汲取知识养分的种子,在历史文化的沃土里扎根生长。长安城的大街小巷,都曾印刻着我年少轻狂的身影;大雁塔下,我诵读过千年流传的诗篇;曲江池边,我畅想过未来的无限可能。

然而,为了追寻更广阔的天地,我如一只离巢的飞鸟,踏上了漂泊之路。半生的时光,曾在黄浦江边、贺兰山下、京华烟云、多瑙河畔的风雨中穿梭,尝遍了世间的酸甜苦辣。历经了职场的沉浮,感受过人情的冷暖,心中虽有对远方的憧憬与收获,但长安始终是心底那一抹最柔软、最难以割舍的眷恋。

20 世纪 70 年代,兴庆宫是西安规模最大的城市公园。彼时物质与精神生活皆比较匮乏。我曾与两位同学少年在沉香亭畔的桥边留影纪念。还有一次,想参加国庆游园活动,姐夫安排我于前一晚住进公园职工宿舍。要知道在那个年代,兴庆宫举行重大文化活动并非随意可进,若无邀请函或节日票,普通民众只能望园兴叹。

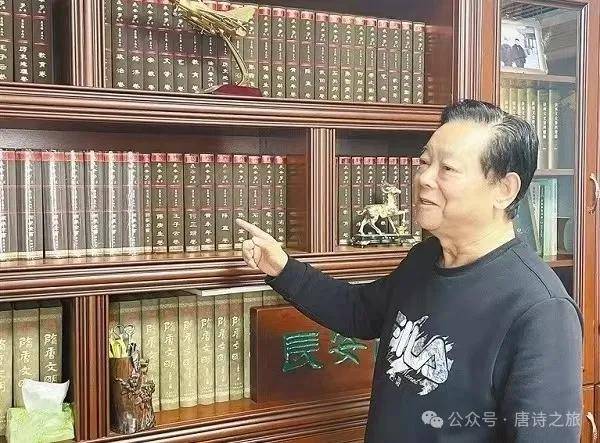

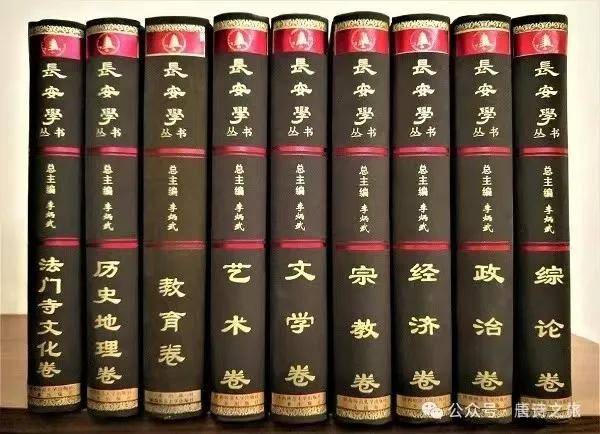

推动创立长安学的著名文化学者、原陕西省文史研究馆馆长李炳武先生,当时担任师大校团委书记,把校园文化开展的风生水起。我去他的办公室打听,自费走读生,能否参加学生社团,他热情接待,真诚欢迎。八十年代初,西安各大专院校联合举办五四青年联欢活动。我对其满心向往,却因无活动门票而发愁。当时我已多次参加师大学生会新闻社的活动,于是约地理系的车志立(后任咸阳师范学院教授)和我一起求助于负责人丁少华(后任中国青年政治学院经济管理学院院长),想请他帮忙办理学生记者证以便入场。当时他那副略显官僚的做派,至今仍历历在目。不过也多亏他帮忙,我才得以在细雨如丝的兴庆宫参与那场五四青年联欢会,收获满满,亦留下了难以磨灭的美好记忆。

终于,在岁月的风霜染白了双鬓之际,我如一片落叶归根,回到了这片既让我魂牵梦萦又令我心碎的土地。怀着满心的期待与敬畏,我再次来到了兴庆宫的沉香亭。

眼前的沉香亭,依然矗立在双层台基之上,飞檐斗拱似在诉说着昔日的辉煌。可那琉璃瓦的光泽,仿佛也被岁月侵蚀得略显黯淡。亭畔的小径,依然蜿蜒曲折,只是当年盛放的牡丹,如今已不见那如霞似火的盛景,只有几株在微风中轻轻摇曳的残花,似在低吟着时光的无情。曾经弥漫在空中的沉香幽韵,也已淡若游丝,难觅踪迹。

我缓缓走近,思绪却飘回到了那个遥远的天宝年间。我仿佛看到了李白在此处,宿酲未解便挥毫创作《清平调》的豪迈身影。那时的他,才情四溢,以笔为剑,在这宫廷的舞台上,用诗歌描绘出杨贵妃的绝世容颜,“云想衣裳花想容,春风拂槛露华浓。”那般潇洒肆意,那般雄气干云。他不惧权贵,在文字里尽显雄性豪放,以庄子梦蝶之姿,超脱物外,将人间美色与仙境相融合;又似祢衡裸衣骂曹般,借飞燕之喻,于宫廷禁地畅抒己见。他的《清平调》,让这沉香亭成为了文化的一座高峰,千古传颂。

而如今,我站在这曾经见证过无数传奇的地方,心中满是感慨。儿时在这里成长时,只听闻沉香亭的盛名,只觉得它是古老长安的一个神秘符号。漂泊半生后归来,才真正体会到岁月变迁的无奈与生命的渺小。我羡慕李白能在那个盛世,以诗歌纵横捭阖,留下不朽的篇章,而我,在这历史的长河中,不过是一粒平凡的沙尘。但此刻,我与这沉香亭的重逢,又似是一场穿越时空的对话。它见证了我的半生、离去与归来,我也见证了它的荣盛与落寞。

“盛唐之音在诗歌上的顶峰当然应推李白,无论从内容或形式,都如此。因为这里不只是一般的青春、边塞、江山、美景,而是笑傲王侯,蔑视世俗,不满现实,指斥人生,饮酒赋诗,纵情欢乐。“天子呼来不上船,自称臣是酒中仙”,以及贵妃磨墨、力士脱靴的传说,都深刻反映着前述那整个一代初露头角的知识分子的情感、要求和向往:他们要求突破各种传统的约束羁勒;他们渴望建功立业,猎取功名,进入社会上层;他们抱负满怀,尽情欢乐,傲岸不驯,恣意反抗。而所有这些,又恰恰只有当他们这个阶级在走上坡路,整个社会处于欣欣向荣并无束缚的历史时期中才可能存在。”这是从李泽厚先生《美的历程》中选出来的一段《盛唐之音》。

那是一段美好的传说:唐玄宗李隆基与贵妃杨玉环来到这里观赏牡丹,著名歌手李龟年和众乐手们正要起乐为皇上助兴,唐玄宗说:“赏名花,对妃子焉用旧词?”于是,令李龟年持金花笺速召翰林学士李白进宫,写出新歌词后再配乐歌唱。可怜李龟年几乎跑遍长安,才在一家酒楼上找到大醉的李白。李龟年高声呼唤,李白竟是不醒,只好叫人把李白抬下楼,扶上马,直送到兴庆宫。唐玄宗见李白仍现醉态,便叫女歌手许永新含水洒在他的脸上,李白才朦胧醒来。唐玄宗叫他速作新词,歌唱杨贵妃。李白藐视一朝权臣,对酒面花,提笔成篇,写下文采斐然的《清平调》。唐玄宗非常高兴,即刻令配乐演唱。 歌声起时,杨贵妃更是喜不自禁,手捧七宝杯,亲自给李白斟酒。玄宗也受歌声感染而吹玉笛伴奏起来 ……

后人评介《清平调》三首,以花喻人,重在 “想”;以人喻花,重在“似”;花人同写,重在“欢”。这里人花相溶,言此而意彼,真是“语语浓艳,字字流葩”的好诗句。难怪古往今来提起兴庆宫,便及沉香亭,说起沉香亭,就要道出李白的《清平调》,若没有《清平调》,这沉香亭岂不冷默许多?

从沉香亭旁花径起步,我想:当时身为翰林学士而在“长安市上酒家眠”的李白,真是不计身分,深入市井生活,接触平民百姓的“高级知识分子” 。难怪至今民间有的酒店仍打出“太白世家”、“太白遗风”等字样的招牌,让人端起酒来便想到李白,凭添了几分诗情。看来这也是因为李白藐视功名富贵,体察民情,才得到了百姓们的喜欢。

我在亭边驻足良久,夕阳的余晖洒在身上,拖出一道长长的影子。心中五味杂陈,更有一种释然。这沉香亭,不仅仅是一座建筑,更是长安文化的传承与寄托。 岁月如水,淡淡的不留痕迹,那镂刻于时光深处的情深,在记忆的心灵,总会泛起淡淡的思念,默默的守望温暖了流年。生活中的故事,从不去想悲喜长短,只在心里默默回望。我这半生的漂泊与归来,在它的面前,仿佛也成为了一首无声的诗,融入了这片土地的历史与记忆之中。