《老街巷里的济南名士》系列作品

仁厚能吏世所少,缘何一炬起中宵

——记清乾隆间济南名士曾尚增与其女曾孝女

侯林 侯环

街巷,乃城市的骨胳与血脉,而名士与建筑,则是骨胳与血脉的支撑,有了它们,城市文化才变得鲜活且流动起来。济南向有《济南地名漫谈》《济南老街史话》《历下老街巷》等书,对发掘济南老街文化甚有裨益,然其中名士贤达多有遗珠之憾。今据读书所得,予以补录,使夫读者看到,济南作为名士之城,在那些看上去普普通通不为人知的小街僻巷里,都会隐藏着许许多多的名人遗踪和风雅旧事。因自即日起,特在风香历下开设《老街巷里的济南名士》栏目,以飨读者。

清代,佛峪之鑛村堪称名士荟萃。笔者前番曾作《鑛村有高士,怀晋传英名》一文,今日再来撰写其后鑛村的另一位名士曾尚增曾南村先生。

鑛村的千年道观白云观

今依据清乾隆《历城县志·列传四》“曾尚增传”、清道光《济南府志卷五十三》“曾尚增传”、清袁枚《郴州知州曾君墓表》,以及清王培荀《乡园忆旧录》、张鹏展《国朝山左诗续钞》等文献,权作曾尚增生平事迹之探讨。

之一,制义专家,敦厚长者

曾尚增(1708——1760),字谦益,宗圣曾子六十六代孙。其先世为山东嘉祥人,后迁于历城县之鑛村,而注籍在长清县。

《历城县志》称曾尚增“敏察世事,顾务为笃厚,无圭角。”此段话颇值得玩味,盖其中有逻辑因果关系在焉,因为“敏察世事”而“务为笃厚”,此中有其对于生活之深切感悟与理解:盖忠厚才能长久。因而“无圭角”,不是圆滑,而是与人和谐善处也。

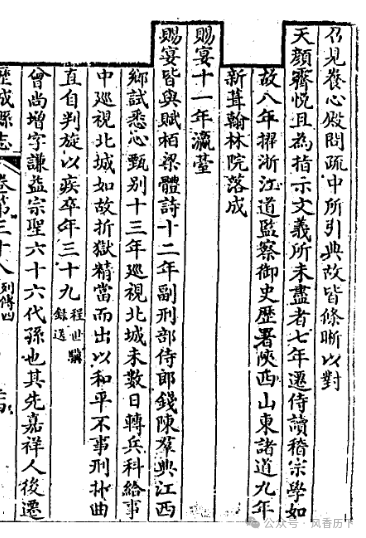

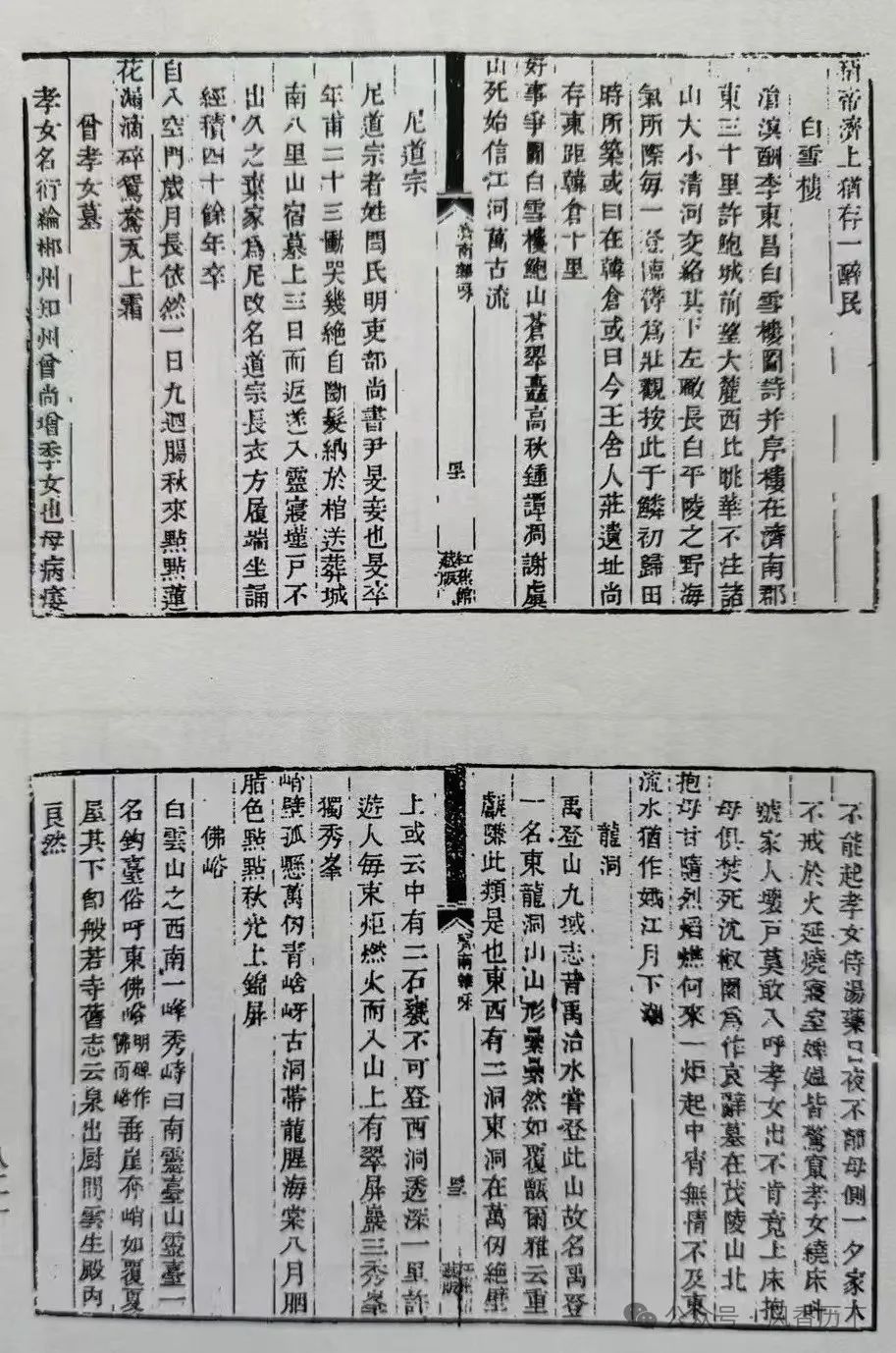

清乾隆《历城县志》“曾尚增传”

曾尚增的又一特点是“工制义”。

制义,亦称制艺、举业、时艺。明清科举考试的文字程式。其时科举各级考试,专用《四书》《五经》出题,格式排偶,谓之八比。即八股文。虽说有识之士对此颇多微词,但它是读书人叩开荣华富贵之门的“敲门砖”,舍此,你就没有功名,你就永远进不了上层社会。

曾尚增作为制义专家,关键在于其师张元的培育。

济南府淄川名士张元堪称清初山东第一名师,他博学嗜古,学有渊源,为海岱间清士。张元过世八十九年之后,其同乡王培荀在《乡园忆旧录》中,这样写道:

张榆村先生元,崑崙山人从侄也。于时艺工最深,刻有《书香堂集》。王罕皆先生为之叙。及门中乡、会试者,入翰苑、膺显仕者,甚多。卢雅雨先生深相推重,岁以两千金延课其子,所刻渔洋《感旧集》,共相参订考证。又好为诗,崑崙山人奇赏之。刻有《绿筠轩诗集》。生平为文,造次不离。馆济南李氏,士琛、士珠兄弟受业。……及门曾公尚增、周公永年,二先生服膺尤深……

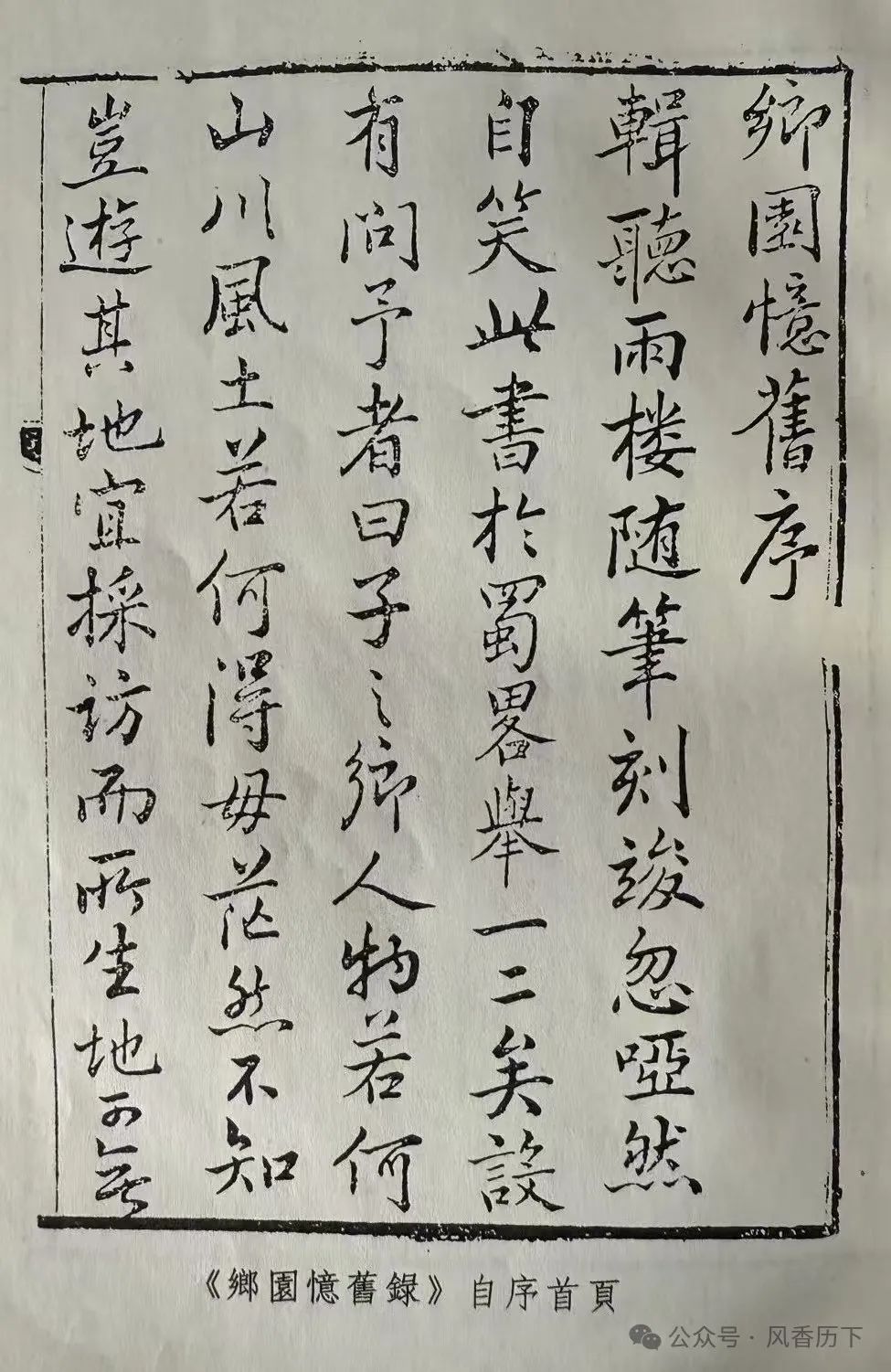

(《乡园忆旧录》卷二 齐鲁书社1993年版)

书影:王培荀《乡园忆旧录》

张元骄人的育人实绩,来源于他高超的执教水平与经验。王培荀曾经记下张元与其弟子曾尚增之间,一个启人理智的故事:

曾南村尚增,历城人。吾邑张榆村先生高第弟子也。有《自记》一篇,云初受业于先生,当时新入泮,见坊间墨卷多是官样浓重之文,以为应试必宜如是,捉笔效之,不为先生所喜。一日偶出,先生翻案上书籍,见增童时课艺,本轻灵一派,大加激赏。诘近日何不为此而趋痴肥耶?以所见墨卷对。曰:“勿须!向后只宜如此做去,学问日充则波澜自富,中会何难?”由是改辙,遂登甲科。

(《乡园忆旧录》卷二 齐鲁书社1993年版)

好一个发人深省的科考故事,他充分彰显了张元的执教与时艺水平。他不是像一般人那样,将学问、诗文与科考对立起来,而是看到它们之间可以互相转化、互相促进之关联,所谓“学问日充则波澜自富,中会何难?”。这在当时“坊间墨卷多是官样浓重之文”的情势下,不啻石破天惊之语。由此,亦可见出张元不同寻常的人生智慧,他灵活多姿,视野开阔,不泥于掌故,不执于一隅,能高屋建瓴,发现事物差异中的同一性,这是他的育人事业成功的基础。

因之,其弟子曾尚增、周永年受其熏陶,于制义均为行家里手。

之二:惠政在民,临事有识

清乾隆二年,曾尚增成进士,改庶吉士,乾隆七年授芜湖知县。此时芜湖闹蝗灾,曾尚增主持赈饥,普惠到每一位灾民。在他的率领之下,芜湖捕蝗万顷,湖蝗全部捕尽而不扰民众。曾尚增离任时,芜湖老百姓与吏员舍不得让他走,哭泣着、送行者、持靴者、擎酒着,络绎不绝,遮拦道路,车马不能前进,以至于曾尚增黎明登车直到太阳偏西方才出了城门。(袁枚《郴州知州曾君墓表》:“芜湖启行,吏民泣者、送者、持靴者、擎酒浆者,络绎遮迣,□马首不得前,黎明登车至日昃甫出城。”)

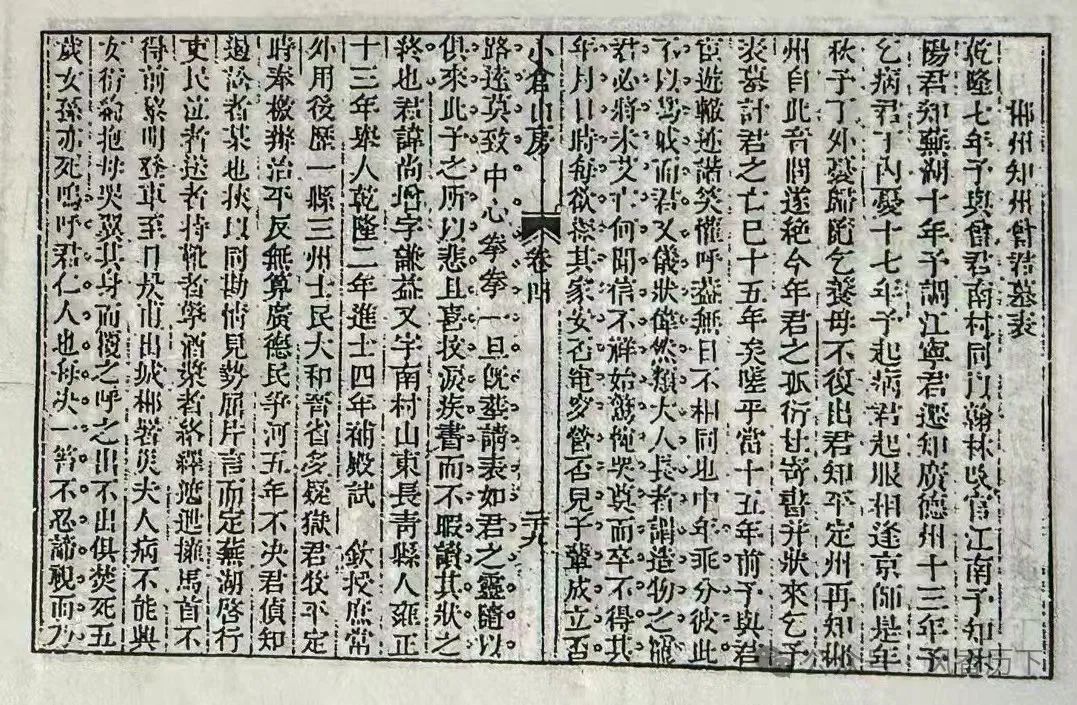

袁枚《郴州知州曾君墓表》

乾隆十年,曾尚增擢安徽广德州知州。丁内艰,补山西平定州知州;丁外艰,补郴州知州。三州皆为直隶州,尚增俱有惠政。在平定州、郴州,他修学宫,建义塾,劝民垦田。在广德州,民众争河水,经过三位知州五年时间不能了结此案,尚增亲自勘察处理,两方村民各数百人来探听,人堵得像一面面立墙,而且气势汹汹,扬言官司输了将诉诸死斗。尚增以数位健卒控制住他们的首领,并与他们一道周视形势,反复开导之,首领惭愧服从,其余人员也就散去了。

又有一位千总吴某,四肢发达头脑简单,他得罪捕急,便登上楼阁以飞瓦为武器,不肯下来,守备准备发兵围攻之。尚增曰:“这是激发事变呀!”于是,他来到阁下,数语相劝,晓以利害,吴某束手而下,接受处理。曾尚增遇到事情有识见,类似的事情很多。(《县志》:“其临事有识,类如此。”)

尤其值得一提的,是曾尚增作为仁德之士,最为留心关注老百姓的冤狱。他在山西平定州,单是平反的冤狱便无以数计。(袁枚《郴州知州曾君墓表》:“晋省多疑狱,君牧平定时,奉檄辩治,平反无算。”)

令人悲哀的是,乾隆二十三年冬,郴州官署内室不小心起火,曾尚增妻子及次女皆被烧死。尚增自此委顿多病,于是辞官。又二年,死於郴州馆舍,年仅五十三岁。

之三,潇洒诗人,风流可想

袁枚称曾尚增:“诗文清婉,有《穆如堂稿》若干卷。”除此,曾尚增还有《平定杂诗》《舟行杂诗》《铜川官舍联吟草》等。

王培荀《乡园忆旧录》卷二称:

历下曾南村,受业吾邑张榆村先生。先生深于时文,而诗学亦醇。南村得其指授,夙耽吟咏。牧山西平定州,以所历上党咏古诸作,命门人李珍聘书之,藏文昌祠中,仿香山分置诗集于圣善、东林两寺故事也。殁后十余年,陶悔轩复莅其地,见诗,爱其清妙,又喜为同乡,乃序而刻之,并附己作。两公此事不徒为平定添一公案,亦吾乡佳话也。南村《盘石关》云:“盘石关前石路微,离离黄叶小村稀。斜阳忽送青峰影,千迭层云屋上飞。”悔轩诗云:“一代文章擅逸才,开轩吟罢兴悠哉。官闲且喜能医俗,为与诗人坐卧来。”其风流可想矣。

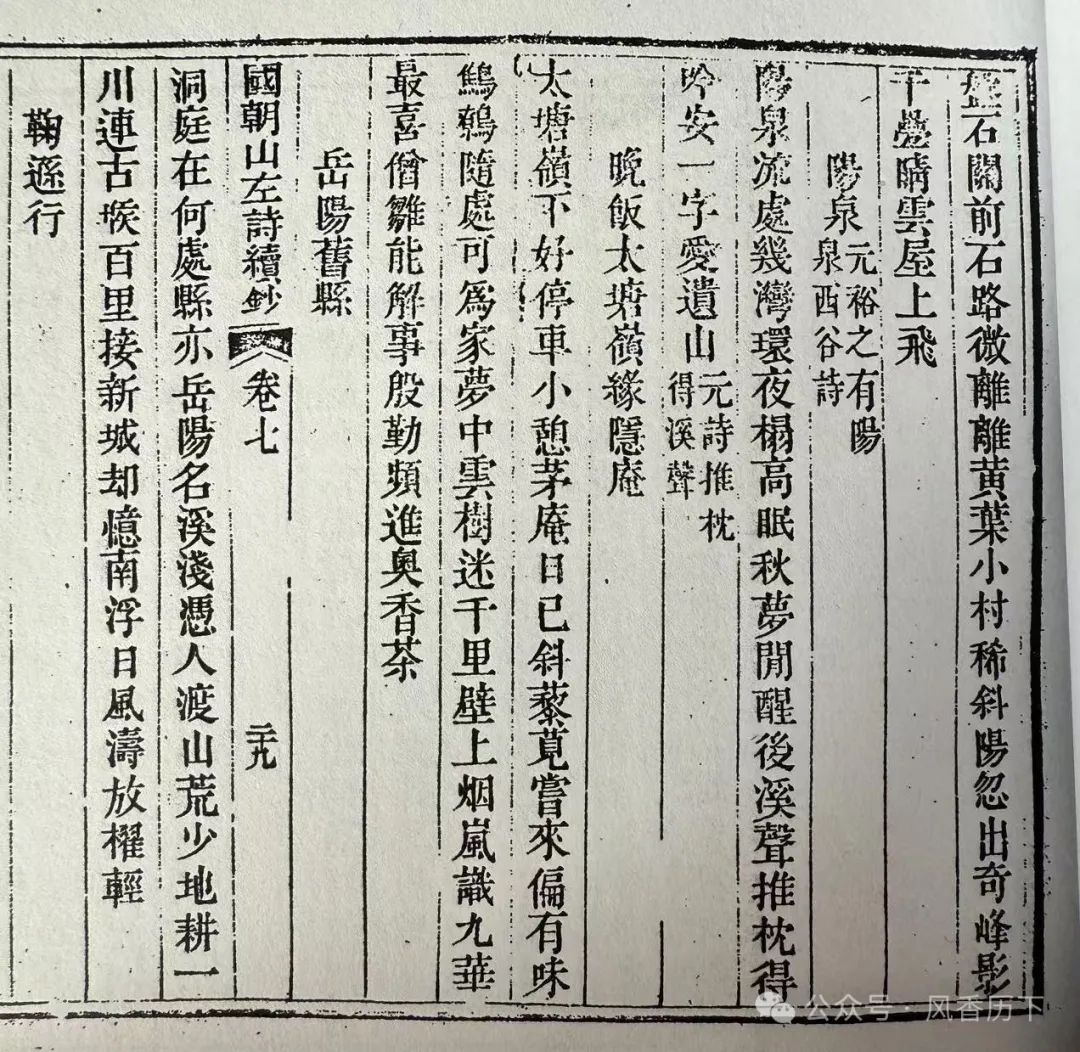

清张鹏展编《国朝山左诗续钞》收录曾尚增诗四首,大有清新脱俗、文采遄飞之美。其中就包括这首著名的《盘石关》:

盘石关前石路微,离离黄叶小村稀。

斜阳忽出青峰影,千迭晴云屋上飞。

书影:《国朝山左诗续抄》所录曾尚增诗

细心的读者想必察觉,此与王培荀所收略有不同。可能是先入为主的缘故吧,笔者还是觉得王培荀版的《盘石关》更好些。所以,以下分析以王版为据吧。

与众不同的是,此诗独具慧眼地发现并且写出了难得的——动感中的盘石关,于奇妙中富有变幻之美。你看,一个“斜阳忽送青峰影”,堪称妙绝,“斜阳”而知“忽送”,此具生命之灵心、灵性也,此大自然之奇迹美不胜收也,一个“忽”字真乃千锤百炼。而接下来的“层云”与“屋上飞”,则绘出白云在秋空蓝天里姿态与飞动之妙,令人心驰神往,回味不尽。

曾尚增的别集今已无存。笔者因之将所见其另三首诗一倂录后,与读者诸君共赏也。

阳泉元裕之有阳泉西谷诗

阳泉流处几湾环,夜榻高眠秋梦闲。

醒后溪声推枕得,吟安一字爱遗山元诗:“椎枕得溪声”。

晚饭太塘岭缘隐庵

太塘岭下好停车,小憩茅庵日已斜。

藜苋尝来偏有味,鹪鹩随处可为家。

梦中云树迷千里,壁上烟岚识九华。

最喜僧雏能解事,殷勤频进奥香茶。

岳阳旧县

洞庭在何处,县亦岳阳名。

溪浅凭人渡,山荒少地耕。

一川连古堠,百里接新城。

却忆南浮日,风涛放棹轻。

(均见清张鹏展编《国朝山左诗续抄》卷七)

之四,千古不朽曾孝女,缘何一炬起中宵

上面谈到,曾尚增之死,盖因其妻子、女儿(据袁枚《墓表》,还有曾尚增五岁的孙女)遭遇火灾而亡,痛不欲生而致(袁枚《墓表》:“呜呼,君仁人也,每决一簪,不忍谛视,而乃亲见其妻女孙哀号、焦灼于灰烬中,诚何以为心哉?君之脱于火,而病,病而辞官,官罢而卒于邸舍。此人事之可知者也!”)。此后,曾尚增次女曾孝女救母事迹传遍大江南北,感天动地,山河同悲,文人雅士纷纷撰文赋诗,以示悼念。其数量不胜枚举,盖其感人之深也。郴州为立孝女祠。

笔者今据清乾隆《历城县志》“曾孝女传”、清董芸《广齐音·曾孝女墓》、桑调元《曾孝女传》、袁枚《郴州知州曾君墓表》等文献,整理曾孝女生平事迹如下。

曾孝女名衍纶,是郴州知州曾尚增的二女儿。曾衍纶年仅六岁时,便能背诵《诗经》,并且通晓大义。她平时不苟言笑,十岁,便能撰文赋诗。衍纶的母亲张氏患有痿病,瘫痪在床,不能起来。衍纶不分白天黑夜,在病榻前喂食进药,照顾母亲。时间在乾隆二十三年十二月二十四日夜里,家里老媪不小心遗留了火,大火延烧到寝室帷幔,婢女老媪都惊慌逃窜,衍纶围床扑火并大声呼救,众人砸破窗户,却因火势凶猛不敢进屋,于是呼唤衍纶出来,但她不肯,最后反而上床抱住母亲,为了减轻母亲被烈火烧焦的痛苦,她将身体覆盖在母亲身上(《墓表》:“翼其身而覆之”),母女一同就死。衍纶当时只有十五岁。令人惊心动魄的是:“诘朝,拨灰出之,衍纶抱母,两尸合为一,坚凝若黟炭。见者莫不泣下。”山东按察使沈廷芳为她作哀词。曾孝女墓在济南茂陵山北。

董芸的诗亦颇为感人:

抱母甘随烈焰焦,

何来一炬起中宵?

无情不及东流水,

犹作娥江月下潮。

董芸《曾孝女墓》

诗人在这里是巧妙地拿同样无情的两种事物——“水”与“火”作对比呢,人们不是都说“水火无情”吗,在我看来,“火”比“水”更加无情。你看,这火竟然半夜三更地烧起来,残忍地夺去了如此美好如此高尚的生命!曾氏一家遭遇这样的命运,袁枚为此大惑不解:“君之贤,君妻君女之孝,而受祸若斯之惨,此天道之不可知也!”而董芸则说,这火呀,还真的比不上水,就看咱们济南的东流水吧,流入了护城河,与泺水相合,一直浩浩北流进入大清河,到了与我们说再见的时候,还作出如此优雅如此美丽的姿态让我们欣赏——“娥江月下潮”——我们实在不能想象出她的柔美气质与诗性品格呢!

这同样是在说美丽的曾衍纶吧!

刘般伸,特型演员,著名书法家。

有需要刘般伸先生书法作品或者莅临现场演出鼓劲加油的请联系《都市头条·济南头条》。

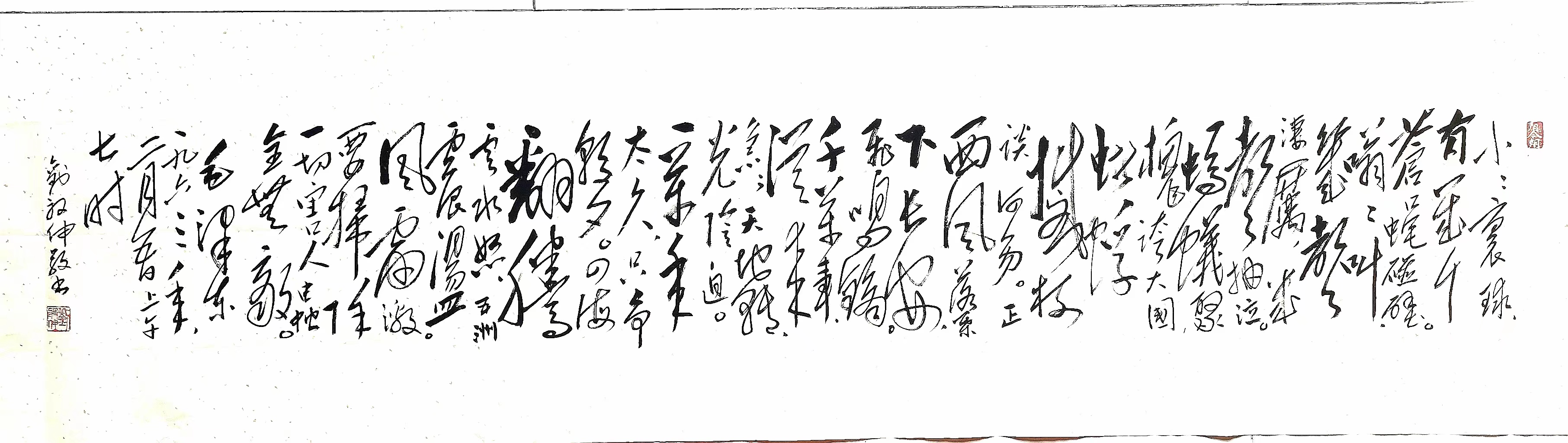

刘般伸先生毛体书法作品欣赏

艺术热线:

13325115197

史志年鉴、族谱家史、

各种画册、国内单书号、丛书号、

电子音像号、高校老师、中小学教师、

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版