《老街巷里的济南名士》系列作品

廉能清官,风雅诗俊:洪家楼有尹中丞

侯环 侯林

街巷,乃城市的骨胳与血脉,而名士与建筑,则是骨胳与血脉的支撑,有了它们,城市文化才变得鲜活且流动起来。济南向有《济南地名漫谈》《济南老街史话》《历下老街巷》等书,对发掘济南老街文化甚有裨益,然其中名士贤达多有遗珠之憾。今据读书所得,予以补录,使夫读者看到,济南作为名士之城,在那些看上去普普通通不为人知的小街僻巷里,都会隐藏着许许多多的名人遗踪和风雅旧事。因自即日起,特在风香历下开设《老街巷里的济南名士》栏目,以飨读者。

清代道光年间,济南有高官尹济源,他先后官至山西与湖北巡抚,人称“尹中丞”。尹济源的宅第,民国续修《历城县志·古迹考一》称“在东门外大街”,而其传记则称“居城东之洪家楼。”(清道光《济南府志》卷五十三“尹济源传”)其实,两处相距甚近,笔者以为,或以传记更为准确具体些。

那时的洪家楼非是今日之洪家楼(教堂),洪家楼天主教堂建成于1908年,而洪家楼则是明代就有的,据明崇祯《历城县志·建置 宫室》:“洪家楼,城东南(注:应为城东)七里,洪侍御别墅。”此为洪家楼得名之缘故。而尹济源生活的清代嘉庆、道光年间,距离教堂建成尚有半个多世纪的历史。

今之洪家楼广场

以下,笔者主要依据清道光《济南府志》与清乾隆《历城县志》“尹济源传”的记载,整理归纳其生平事迹如下。

之一,家贫励志,终成大材

尹济源,字东沇,号竹农。他的四世祖尹海山,由枣强迁来历城,曾祖名尹洪福。祖父尹善,育有三子,而济源父亲尹继功是最小的儿子。尹继功字华亭,中乾隆三十三年山东戊子科乡试第十一名举人,因为家贫,往济宁教读授徒。济源七岁时,方才自济宁回到济南,然而,他十三岁时父亲去世,十六岁时母亲去世,家境日益败落。尹济源于辛苦劳作之余,不忘读书,他天资聪慧,每次借书来读,读一遍就能背诵下来。十九岁的时候应童子试,以第一名的成绩进入学宫。嘉庆五年庚申科中乡试,嘉庆十三年戊辰以殿试第二甲七名成进士,改庶吉士,散馆授礼部主事。仕至湖北巡抚。

之二,廉能官员,江水为誓

清嘉庆二十五年七月,嘉庆于热河避暑山庄驾崩。当时,行在丧礼仪式,无成例可循,礼部派济源前往,济源赴热河,悉心擘画,酌古准今,修奏一百六十余事,悉得体要。

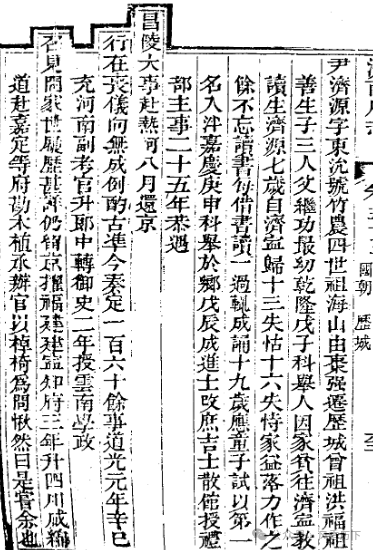

书影:清道光《济南府志》“尹济源传”

道光元年辛已,尹济源充河南乡试副考官。升郎中,转御史,道光二年授云南学政。道光皇帝召见,详细询问其家世履历,不久旨下,济源仍留京。其后升为福建建宁知府,三年升四川成绵道,他赴嘉定等府勘木植,旧例有陋规若干,主办者与承办官均有好处,承办官微微露出这种意向,尹济源悲哀地说:“他是在试探我呢。”于是,尹济源果断地指着清清的江水为誓,表达自己的廉洁之志,承办官于是不再敢提这个要求。(济源愀然曰:“是尝余也。”指江水为誓,乃不敢复言。)

之三,“吾不能饱一人之囊橐,而累通省之官吏”

清道光六年丙戌,尹济源以政绩“卓异”入京,受到皇帝召见,升为湖北按察使。湖北讼狱繁多,盗贼充斥,济源清理积案三百余件,并捐廉银一千两,买通线人,捉拿沿江盗匪九十余名,盗窃之风有所平息。在尹济源的主持下,湖北执法界风气大变:湖北解审的人犯一到,马上过堂,没有稽留的犯人。府县的各处监狱,每到夏季必令随时洒扫,并且制药分给犯人,济源亲往查看,恐怕监狱官不认真执行,成为一纸空文。

道光十年四月,尹济源升任四川布政使。蜀地风气浮动,他向上官请求创设乡学,改革教化,复撰《告诫》十条,民风为之一变。当时正值采办木植,按照惯例,木价十余万两由布政司库借支,从全省官俸中摊扣,尹济源长叹一口气说:“我不能中饱我一人的囊橐,而连累全省的官吏呀!”于是,他将木价定为三万两,减去基层官员将要负担的七万两。(济源叹曰:“吾不能饱一人之囊橐,而累通省之官吏也。”仅发三万两。)

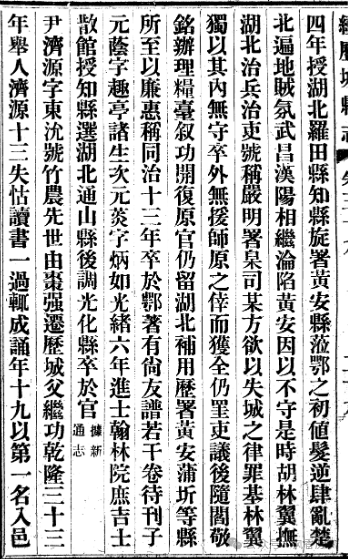

民国《续修历城县志》“尹济源传”

道光十二年九月,尹济源升为山西巡抚。这年秋天,关北饥荒,济源酌其轻重,在请朝廷“蠲缓”的同时,又捐出自己的廉银二千两助赈,并倡议其他官员共捐。时山西省捕务废弛,有巨盗十余起,未获一犯。尹济源乃严参数县,不逾月而获犯过半,晋盗多逃。

之四,救灾为民,眠食几废

道光十四年,尹济源调湖北巡抚,五个月里,他四次受到皇帝召见,每次必赐食。道光说:“你的操守,朕所素知,湖北难治倍于山西,你当悉心筹办。”原来,当时湖北省因连年水灾,荆门所属地方皆成泽国,汉川等县连官吏都跑空了,灾民有四万余人。济源绞尽脑汁,筹款劝捐,日给灾民口粮,并选择空地搭建窝棚以安顿灾民。流离外省的灾民,济源联络直隶、河南、山东各省,按人口分配粮食,并护送灾民回原籍。前后全活者不计其数。每次出现暴雨天气,以及听报江水盛涨,济源就忧形于色,眠食几废。十月,他充任武监临官,受风后不断咳嗽,道光十五年二月,因沿江催船,三月感冒,五月请假,七月就销假。因各处报灾,然而他的病情愈加严重。八月,奏请开缺调理。十六年正月,方才批准回籍。二月去任,四月回到原籍,住在城东之洪家楼。

之五,“无关荣辱者功名,有益身心者学问”

尹济源生平,内和易而外端严,与人不抵触,不言人过失。有人想通过私交求济源办事,但与济源言谈甚久,却始终不敢说明来意。济源常对子孙说,“无关荣辱者功名,有益身心者学问。但能孝弟忠信,虽布衣何伤”。任山西巡抚时,听闻家乡岁饥,他购买棉衣千件。回乡后,见东关外官路残缺,捐出千金修砌,为往来行人提供了便利。道光十八年四月卒,年六十七岁。

之六,作为诗人与书法家的尹竹农

尹济源是高官,但同时又是诗人与书法家。

清嘉道间论诗大家袁洁在其《蠡庄诗话》中说:

历城尹竹农济源由庶常改官主政,工书善诗。友人诵其《京都元夕》云云。又《城北闲步》云:“数点菜花黄蝶闹,家家留得一畦春。”《寄友》云:“昨日送人今日醉,一春容得几蹉跎?”俱见性灵。

“工书善诗”,可惜见不得尹济源的书法了。而其诗,也所见不多,不过,却极见风致,如“一畦春”比喻“菜花黄蝶”之闹,而以终日碌碌(“昨日送人今日醉”),叹光阴逝去不再,皆妙不可言,袁洁故谓:“俱见性灵”。

王钟霖《国朝历下诗钞》收尹济源诗三首,其一《秋日游鹊华》:

言寻鹊华路,风景澄素秋。

松门点苍翠,苔磴阻且修。

林疏返照入,洞古闲云留。

足力岂所惜,逸兴何乃遒。

历山当我南,泺水正交流。

鹊湖既百顷,齐车亦三周。

昔人不可见,古意生平畴。

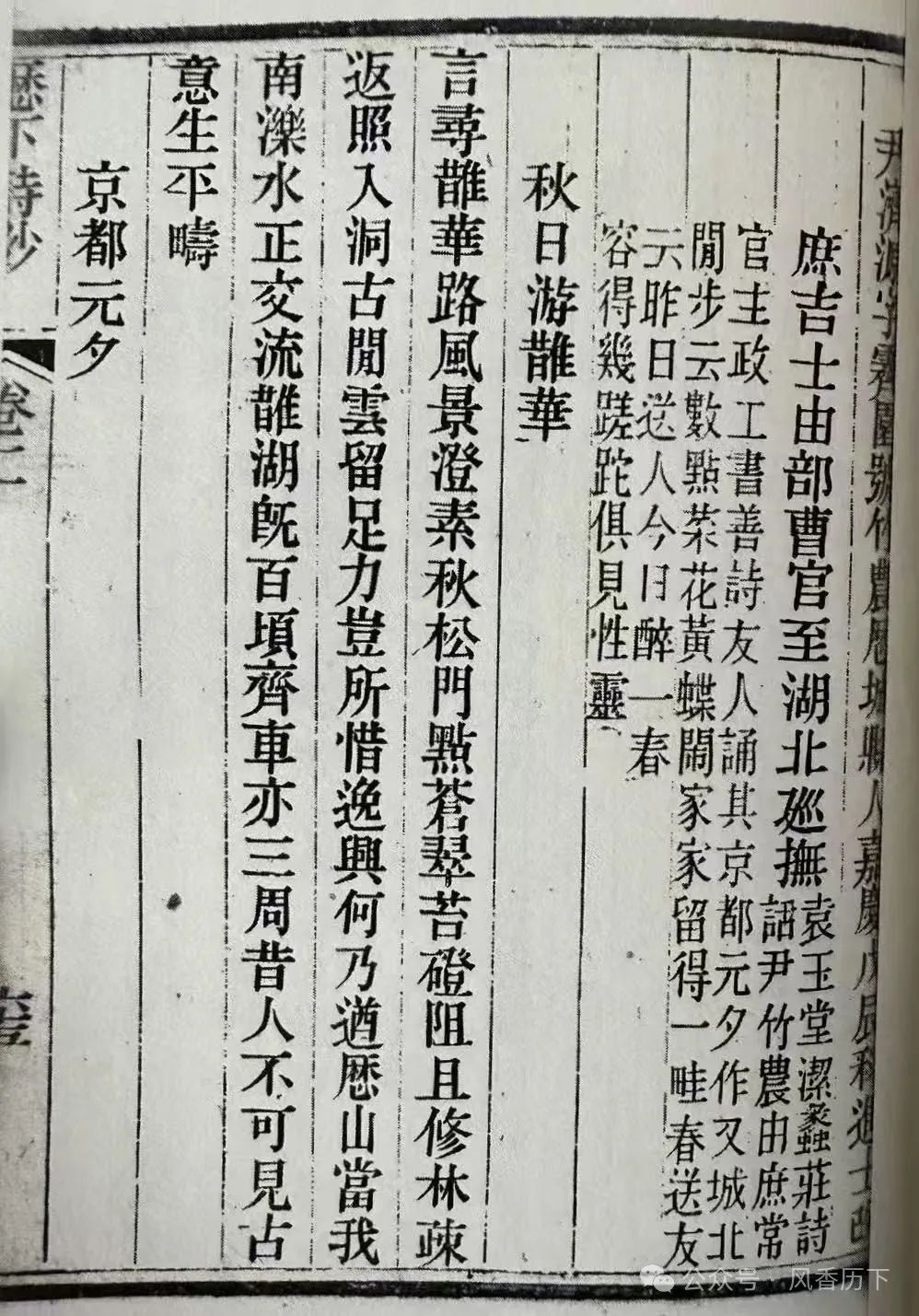

书影:《国朝历下诗钞》“尹济源”

松门点翠,苔磴修长;林疏,固有返照;洞古,乃有闲云。然而,此诗之美不惟在清秋之鹊华景致,还在诗人的主体介入,不止“足力”与“逸兴”,更有登高望远,怀古励今的悠悠情怀。

为人们称道的还有《京都元夕(二首)》

天街玉辔逐朱轮,灯火丛中歌舞新。

好景今年空领略,东华门外月如银。

囊钱准拟换香醪,携对寒灯慰寂寥。

细数年华转惆怅,过来三十四元宵。

诗的第一首,诗人展示了北京京城元宵节的二美,一是人造的花灯世界,如天街的大型灯组与歌舞等等,一种是天然之美,如“东华门外月如银”,那种更美呢?诗人以一个“空领略”来品评,那倾向是十分鲜明却又含而不露,令人回味无穷的。

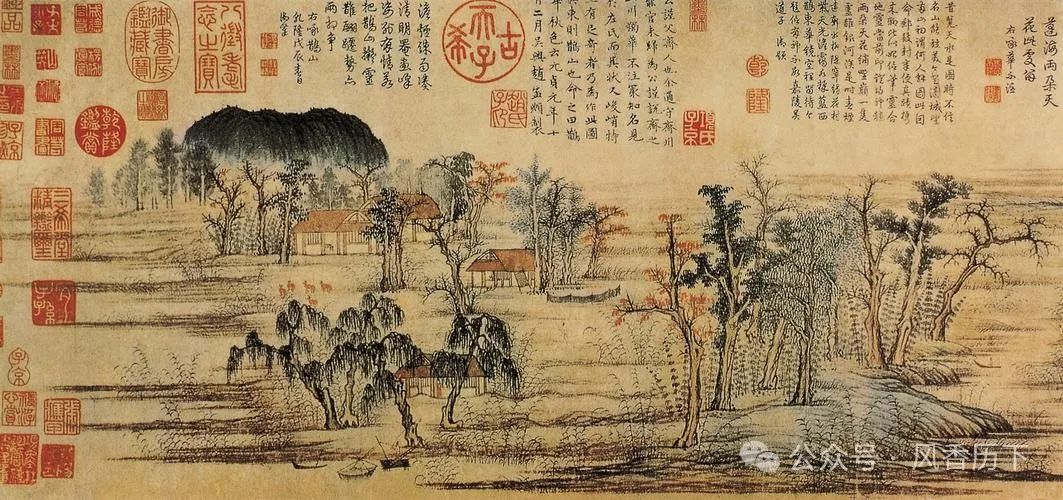

赵孟頫《鹊华秋色》图

第二首,写自己的元宵之夜,携来一对寒灯且饮酒作乐,此时,思乡之情倍增,诗人似乎缺少节日的快乐,而是在“细数年华”,其结果却是倍添惆怅,结语“过来三十四元宵”,令人抚今追昔,感念时光如流,甚至不留半点痕迹而去也。