走在乡间的小路上

文福锋

自从大学毕业来济南工作后,就听说章丘的香大米特别有名,单位上也曾分发过斤两不多的章丘大米,因为知道这米的稀罕和珍贵,做饭时从未舍得全放,总是与其它大米对半掺在一起煮,即便如此,每当高压锅里冒出蒸汽时,令人垂涎三尺的芳香便立刻充盈了房屋里的角角落落,就连大门外的楼道里也弥漫了从门缝里挤出来的那醉人的米香。

我对水稻并不陌生,或者说我自生来就与水稻打交道,我的家乡就盛产水稻,在八九十年代,济宁大米也曾闻名遐迩,但我从未有机会造访章丘香大米的产地,对她那沁人心扉的香气既着迷又好奇。

在万山遍野霜叶渐红的季节,我有幸随山东红荷文学暨省市作家采风团的文友们来到章丘西营村这块富饶的香稻产地。打开车门,映入眼帘的是一大片金灿灿的稻田,沉甸甸的稻穗将硕壮的稻杆压弯了腰,习习的微风吹过,飘来阵阵稻谷的芬芳,稻穗间相互拥挤着、摩擦着,发出沙啦啦的声响,宛如美妙的交响乐环绕在身边,萦绕在耳旁。

走上那并不算宽阔的乡间小路,松软的路面上长满了开始枯黄的野草,踏在这大自然铺就的黄绿色地毯上,泥土的气味与稻田的清香扑鼻而来,深深吸入一口,就觉得浑身的毛孔都立马扩张开来,每一个毛孔都在贪婪地吞噬,吞噬着田野给予的恩赐。

看着眼前丰收的稻浪,脑海里逐渐浮现出故乡的原野,故乡的景象和这里是那么相似,此情此景,是多么熟悉又多么亲切啊。

我的故乡地处鲁西南大平原,微山湖的西岸,京杭大远河从村庄东边不远处流过,这里从历史上就水系发达水网密布,听父亲讲在解放前,因为没有有效的灌溉条件,丰沛的水系并不能很好地造福于民,旱季难以灌溉,雨季无法排涝,世世代代也只能靠种植小麦、大豆等旱地作物为主,收成多少全看老天爷的心情,靠天吃饭。解放后政府组织社员们进行了多年的大规模土地改造,大兴水利建设,父辈们不知道吃了多少苦受了多少罪,也不知脱了几层皮,终于将方圆上百里的贫瘠旱地全部改造成了旱涝保收、水稻小麦交替种植的丰收田。

从记事时我就知道我的家乡是名副其实的鱼米之乡,沟里河里的水清澈见底,田螺、河蚌在沟底下爬出的纹路清晰可见,小鱼小虾来回穿梭,也不怎么怕人,投下一颗土坷垃把它们吓走,不一会就又游回来,蹲在石板桥上双手掬起一捧水,喝上一口,分外清甜。高高的水草上悠闲地栖息着好多蜻蜓,水面草甸上蹲着数不清的青蛙,一个个鼓足了两腮呱呱地叫着,竞赛似的在燥热的夏天里吵得人心烦。

那个年月,农田依旧是以农家肥为主,虽然已经开始使用化肥,但对收入微薄的农村人来说,一年的收成上交了公粮,再留下人吃的口粮,余下的可用于卖钱的粮食就很少了,买化肥那昂贵的价格对绝大多数农民来说大都难以承担得起,更何况在那个什么东西都短缺的年代,即便是你有钱也不一定就能买的到。

农家肥成了喂养田地的当家主食,积攒农家肥也就成了孩子们必须完成的一项任务,一年四季无论风雪,只要有时间我和小伙伴们就会背上粪箕子到大路上、到田间地头上去拾粪,十斤粪便可以换得一个公分,既光荣又力所能及给家里增加收入,每次外出不把粪箕子装满绝不收工,有时为了确认是谁先发现了一堆牛粪,小伙伴们还会吵得不可开交,好几天相互不搭理也是常有的事。

没有粪肥臭哪有五谷香,靠施放农家肥收获的庄稼、瓜果蔬菜不缺营养,氮磷钾及微量元素也丰沛,因而不怎么生虫患病,也基本上不需要喷洒农药,可以说是真正的有机食品,农村的孩子泥里来土里去,整天价灰头土脸,别看一个个干干瘦瘦,黑乎乎铁蛋似的,可个顶个体质健壮,生喝井水也很少生病,不像养尊处优的城里娃,虽说白白胖胖,有个风吹草动就得躺倒一大片。

但农村人的日子是清苦的,一颗汗珠摔八瓣的田间劳作也是异常煎熬的,尤其是到了三夏季节,收麦子与插水稻这两样一年中最最繁重的劳动叠加在一起,要在不到二十天的时间内必须将成熟了的麦子收起来,还要将水稻尽早地播种下去,绝不是一般的辛苦,虽然一垛垛的麦子小山似的已经堆在了场院里,但白天却没功夫打麦,所有人必须在田间耕地、浇水、插水稻,到了晚上顾不了一天的疲劳还要挑灯夜战,赶紧把麦子脱粒入仓,农村人都明白“人误地一时地误人一年”的道理,不抢打麦子一旦遇到阴雨天,到嘴的收成也很可能吃不上,误了农时,哪怕是仅仅耽误了几天的时间,水稻的收成也会大打折扣,因此,在短短的一二十天内,手脚磨满了水泡、身上掉十几斤肉是再平常不过的事了。

为了脱离这折磨身心的土地,不再一辈子修理地球,农村孩子大都会努力刻苦读书,唯有通过高考的独木桥,才能有幸脱离农村,就连做梦都想得到城市户口,吃上那令多少人羡慕的商品粮。

随着时代的发展,依靠农药化肥力求最大限度提升产量的短视做法快速替代了循环利用的农家肥,田间地头上各种名堂的农药瓶子随处可见,加上周边大大小小乡镇企业肆意排放生产污水,河道里水沟里的水也变得污浊不堪,没了鱼虾也没了到处乱蹦的青蛙,夏天夜里充满耳际的只有那嗡嗡的惹人烦躁的蚊子声。

农村人的日子也完全变了样,做饭用上了天然气,厕所用上了冲水马桶,没了草木灰、没了农家肥,也没了农田有机大循环,农作物的营养与口感也远不如从前,即便是大型超市里那些贴着有机标志的瓜果蔬菜,大多也是挂羊头卖狗肉的居多,真正的有机食品成了多少人心心念念却难以企及的奢侈品。

一阵阵联合收割机的轰鸣声把我的思绪拉回了现实,不远处的一块稻田里,谷仓已满的收割机正将金黄的稻谷卸到停靠在一旁的载重汽车里,车厢上空不时有阵阵烟雾腾起,轻雾随风飘过,送来稻谷新鲜又熟悉的味道,我正着迷地盯看着忙碌的人们,身边的一位大姐对我说她还没见过水稻长什么样,今天终于看到了,长了见识,终于知道锅里碗里的大米是怎样生产出来的了,感到既新奇又兴奋。对她突来的兴奋劲我并不感到奇怪,农村的孩子从小就在田地里摸爬滚打,甚至有人就生在田垄里,睁开眼就与田野为伴,各种农作物与各式各样的野草野菜分得清清楚楚,天经地义的事,而城里的孩子就没有这个得天独厚的条件,很少有机会走进田野,也很少能见到田间地头活着的农作物,不认得水稻长啥样也是很自然的事,朝阳沟里的银环不也是麦苗韭菜分不清啊。

地头上,文友们在张总及农技人员的指导下一边学习分辨水稻品种,一边兴奋地用镰刀收割水稻,还有人将割下的第一把水稻高高举起,欢呼着,雀跃着,一旁的伙伴们忙不迭地给他们拍照,摆起各种POSE,举稻的拍照的一个个都是满脸的笑容、满脸的涨红,洋溢的都是满满的获得感、幸福感。

党老师一边弯腰奋力收割,一边诙谐地对我说:当初努力学习,就是盼着脱离农村,盼着不再面朝黄土背朝天,现在年老了,却还是对土地充满依恋,没想到今天返璞归真,又回到农田里收割水稻了。

听了他的话,我的眼角不由得突然湿润起来,是啊,生于农村的人一辈子也忘不了土地,虽然你可能曾经厌倦过她,虽然你也曾拼尽全力为了挣脱她,但你的意识深处却从未抛弃过她,从未离开过她,任凭你经历千山万水、阅尽世事红尘,不管你曾经是多么辉煌还是怀揣多少无奈,土地总能给你力量,给你安全感,雄鹰飞的再高也要落回大地,经历过沧海桑田的人生变迁,你走得再远,终将抵挡不住与生俱来的诱惑去回归家乡,回归自然,渴望再次投入大地的怀抱,因为她带给你的是既亲切又满满的回忆。

滋农农业的张总,一个年轻的新生代,让我们这些上了年纪的长辈们见识了年轻一代人的风采,让我们真正领略了高学历和专业知识带来的农业观念更新及生产技术的创新,他们效法自然把握规矩,推广“鸭稻共生”的生态循环生产模式,找到了水稻种植与鸭子数量的和谐平衡点,一亩稻田放养二十只鸭子,以鸭粪滋养水稻,以稻田虫草喂养鸭子,循环有机和谐共生,在别人还停留在撒化肥打农药高成本高投入的老黄历笨办法的时代,这里已经实现了低成本低投入、稻丰鸭肥双获利的高效循环的发展模式。

“鸭稻共生有机循环生产稻米,从小我上讲是为了给自己及后代提供健康安全的食材,从大我上讲,是为了人类的健康和中华民族的可持续生存繁衍”,张总的一席话深深打动了我,不是吗,从农家肥到化肥,再从化肥回归到农家肥,从施打农药到生物控制,从田野到城市,再从城市回归田野,人类终将从代价和教训中明白过来,尘归尘土归土,大地需要循环,心灵需要慰藉,顺应自然规律,才能真正获得人与自然的和谐共生,才能实现身心与外界的和谐共鸣,才能一代代生生不息,健健康康地可持续地生存下去。

滋农,好美好有诗意的名字,有担当有情怀的新生代,他们宽广的心胸与高瞻的视野让我们看到了人性的光辉,看到了中华民族健康持久繁衍的希望,这希望犹如滋养万物的朝阳,滋养肉体,更滋养心灵。

以拳拳之心善待大地吧,因为她是我们共同的母亲,是我们的根,是我们的一切和未来。

作者简介:文福锋,历下作家协会会员,红荷文学社副总编。擅长散文创作,喜欢诗和远方。

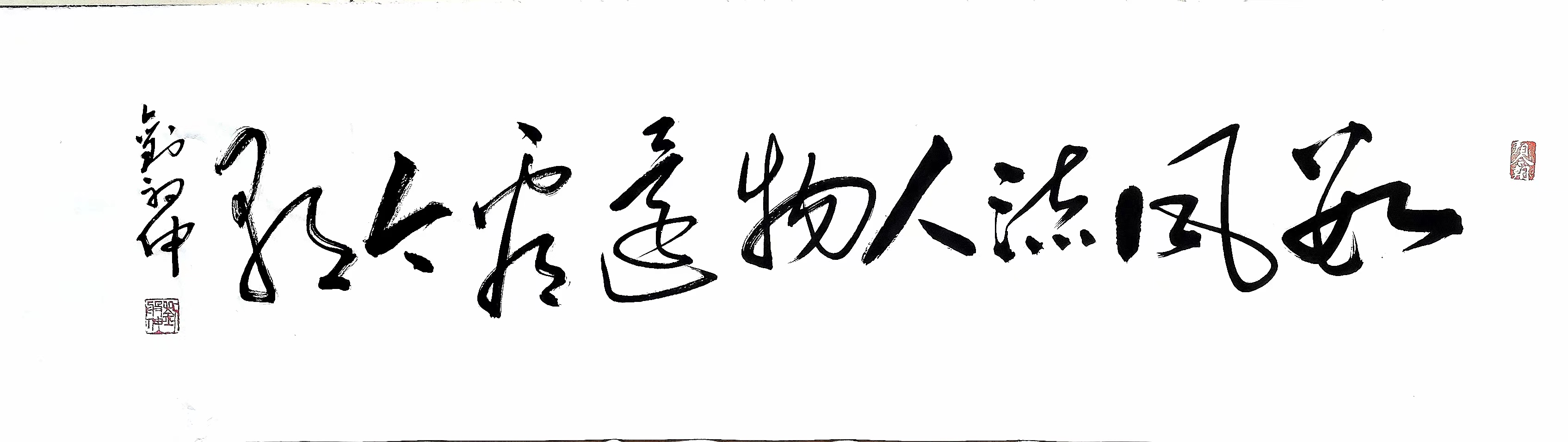

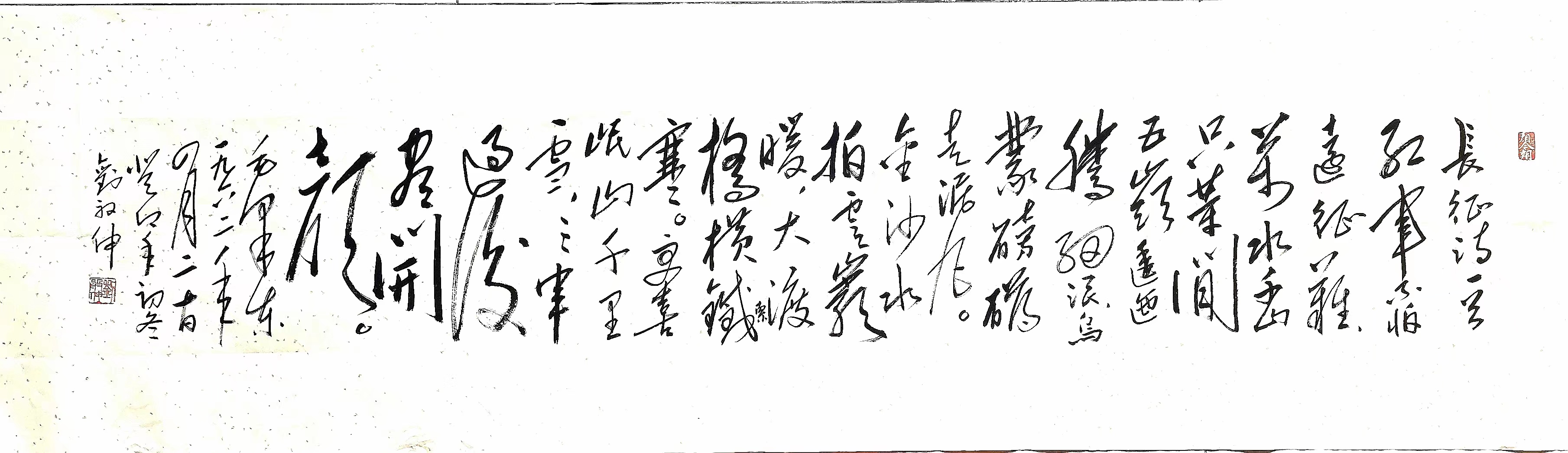

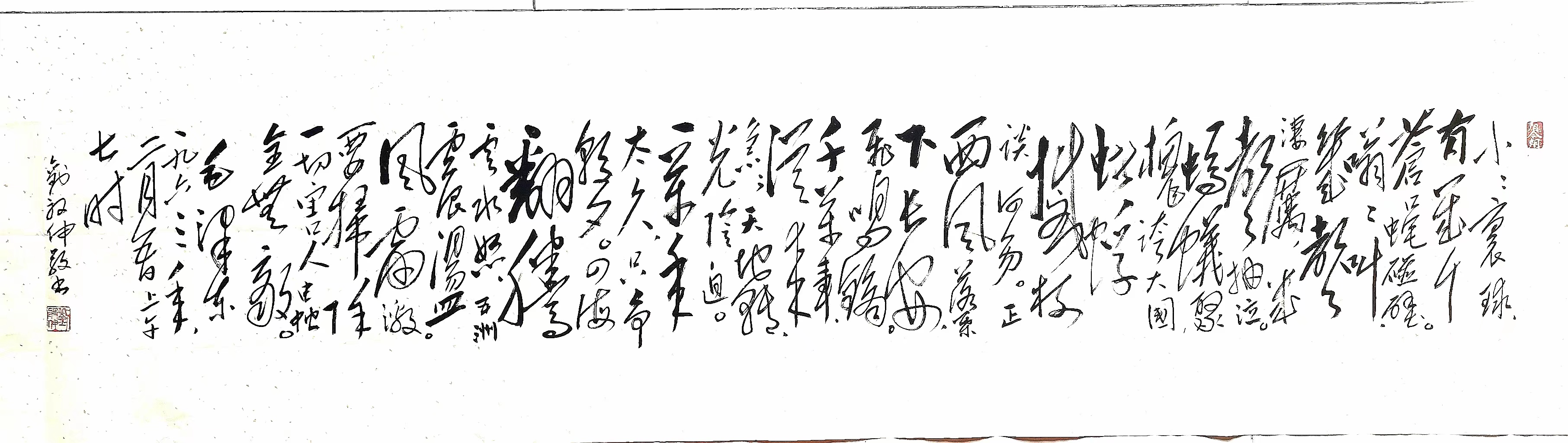

刘般伸,特型演员,著名书法家。

有需要刘般伸先生书法作品或者莅临现场演出鼓劲加油的请联系《都市头条·济南头条》。

刘般伸先生毛体书法作品欣赏

艺术热线:

13325115197

史志年鉴、族谱家史、

各种画册、国内单书号、丛书号、

电子音像号、高校老师、中小学教师、

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版