从北京砖窑里到城前砖事

周天增

两个月前,随着孩子一家从北苑迁住西三旗。按照我的习惯,每到一个新地方,都要熟悉一下周边环境,如医院、商场、集市、景点、老年人合唱队之类,以备生活之需。昨天逛至新馨园东邻一个竖着红色烟囱的红色狭长建筑物门前时,随意了瞅了一眼牌子:砖窑里。在北京上学时就知道不少叫什么里的地名,五家为邻,五邻为里。"里仁为美,择不处仁,焉得知",《论语》是这么表述的。一般叫"里"的名字都比较雅,比较吉祥,如平安里、德胜里、敦厚里…这个”砖窑里”怎么这么土啊?伸伸头吧,逛哪都是逛。进门一瞧,大烟囱下一遛暗红色的拱门整齐划一…便恍然大悟,这是老砖窑改造后的工业遗存文化景观啊!

北京的同质化景点我已观赏了不少,但这这种工业蝶变景观还是第一次遇到。曾几何时,很多城市一方面利用产业更新换代之际,进行产业升级,淘汰传统产业;一方面继承保留工业遗存,恢复自然生态,塑造新的科技、文化、艺术地标,让工业遗址在时光轮转和城市功能迭代中,焕发新的生机。看来这个砖窑里就是这么一个时代背景下的产物。看看去,兴致油然而生!

这个建筑外体还是保留了红砖元素,延续了原有的建筑肌理和砌筑方式,那种熟悉的传统感还是很亲切的;几十个拱形门增加了与老窑门贴合的黑色弧形钢板,在与观众提供雨蓬功能的同时,为传统建筑物增加了时代感;进门后的三层建筑空间豁然开朗,钢结构,螺旋梯…,完全给人一种现代感。对于这些视觉所及的我只是一瞥,最感兴趣的是砖窑的产品,因为打小就生活在砖的世界里,便直奔主题一一产品实物展区。

哈,那不是红青几色、各种样式的成品砖吗?从颜色来看,有红色青色褐色的;从形状来看,有长方形菱形圆型的;从用途来看,有承重的实体砖和非承重的空心砖;从材质来看,有粘土砖页岩砖煤矸石砖,委实是洋洋大观,目不暇接。砖自古以来就是不可或缺的建筑材料,起源于远古时期,广泛运用于秦汉时期,所谓”秦砖汉瓦",是也。看到这里,时光隧道把我拽回了我的成长地山东邹县城前公社上世纪六十年代坨坯、烧砖的场景。那时公社中心小学建新校缺乏经费,就组织教职员工和部分高年级学生挖土、坨坯、烧砖。我作为低年级学生本不在劳作之列,但作为教师子女我也于放学之后帮着大人和泥、拿模具。依稀记的先和泥、踩泥,由于没有经验,往往是土多了加水,水多了加土,踩匀踩实后就可以用来坨坯了。踩泥这个活,小孩干起来挺有趣的,还不累,当然有凑热闹的因素。接下来的坨坯就是力气活和技术活了,小孩干不了,软中带硬的泥块要狠狠地砸到模子里,力气大的直接用两个手掌拍,力气小的就用厚木板拍,尤其注意要把四个角拍匀拍实。然后用板子把多余的泥一刮,一块或两块泥坯就成型了。这样几个大人排成一排,就像插秧一样,边坨边后移,两块,四块,六块,直至一大片,整整齐齐,蔚为壮观。下面的工序就是阴干、摞垛、烧制了。当时,农村生产力低下,这是最原始、最费力气的手工活,所以,农村有"四大累‘’之说,即和大泥,坨大坯,吹大喇叭,锄大地。而且效率很低,产品单一,质量不稳。而眼下这座北京市新都砖厂刚建厂就是半机械化,后来逐渐机械化,机器和泥,一次性出坯,流水线作业,产量质量逐年提升,被评为"北京市大庆式企业“。

那不是碉堡式砖窑和多门轮窑吗?展牌上的筒式砖窑即碉堡式砖窑,与我小学阶段看到的一模一样,直径四五米,高五六米。砖坯完全晾干,且达到一定的量之后,就可以围窑烧制了。选一块不易积水的平地 ,用耐火砖竖着围成一圈,留出横竖几条火道,自下而上,垒一层砖坯,加一层煤,外围一圈耐火砖,再用铁丝加固。每一米向里收一些,直至五六米。慢功细活,上窄下粗,就像电影里鬼子的碉堡、炮楼。当时城前小学、二中、医院的砖窑就是这种模样的。我们社直单位几个小伙伴放了学没事就结伴玩耍,还在窑边上烤过火、取过暖呢。砖窑垒起后,就可以在每个道口点火开烧了,而且十几个道口要同时燃烧,火侯、火力要达到同步、均匀 ,这样烧上一两天,把夹在砖坯中的煤层全部点燃,形成自燃,就可以停火了。这种自下而上的自燃,加上撒水、定型、降温,直至出窑,一般需要两三个星期的时间。这中间必须有人全天侯值守,实行三班倒,保证砖窑正常、安全运行,发现异常随时处理。还要防止阶级敌人搞破坏,当时阶级斗争的弦绷得还是很紧的。小学、二中人力比较充裕,有教师还有高年级学生,白班、小夜班、大夜班每班两人,完全能排得开,而且都是男性,这样方便。医院则不然,医护人员也就是二三十人,而且女性居多。首先要保证正常的看病治病,值守工地只能两班倒,一个长白班,一个长夜班,男职工不够,女职工也得值。这事确实让院长犯了难,总不能让病人去值守吧。无奈之下,夜班就安排一男一女值守。这样问题就来了,漫漫长夜、月黑风高、两三平方的工棚、昏昏沉沉的灯光、孤男寡女聊天、瞌睡,聊着聊着就越来越亲切,瞌着嗑着就睡到了连椅上……这样,一对,两对,开始口口相传,很快就满社(公社)风雨,都在传医院是什么”X鞋医院“,连我们这种不谙男女之事的小孩也略知几分了,见了医院的同学开始用异样的眼光打量他们。后来我到了城前医院工作,证实这是真事,据说当时院长找去县里谈话,好几个职工受了处分。都是这砖窑惹的事啊。哈!扯远了,还是从简易砖窑回到眼下的这个先进的轮窑吧。说先进,只是当时先进,比上面所说的碉堡式先进;说轮窑,就是它有54个门,能连续性生产,产量较高,而且投资小,见效快。后来我们长成半大孩子了,城前的简易窑也升级为几个门的轮窑。就是这个新都砖厂,经历了从筹建、奠基到投产、迭代、砥砺、蓄势、转型几个历史时期,历时58载,累计生产实体砖、空心砖45亿块。这个数字是什么概念呢?可盖3000平方米的宿舍楼4500栋,供135万人居住。这个数字代表了那个历史阶段同行业产量与质量的最高水平,也成为了承载首都北京建没与发展的历史符号与历史记忆。

那不是运砖的平板车和卡车吗?展区和大门内都有工人光着膀子弯腰拉车的图片或雕塑,尤其是大门内的与人同比例的黑色雕塑格外传神。只见这位工人光着膀子、赤着脚,头戴斗笠,全身前倾,奋力拉着装满砖块的平板车前行。这既反映了创业初期的艰辛、运输工具的简陋,又展示了工人阶级的坚强意志和艰苦奋斗的精神风貌。不过,大卡车很快替代了平板车,大大减轻了工人的劳动强度,装卸工人和司机都穿着统一的工装劳作,脸上挂着轻松的笑容。这个装砖运砖的场景,唤起了我上小学时搬砖的回忆。那是上二年级时,中心小学拆老校建新校,把老校拆下的砖要搬到新校建筑工地。那时农村的平板车很少,独轮车也不多,搬运东西基本靠肩挑人扛,这搬砖的的任务也就落到学生身上。老校在城前村的最南头,新校建在最西北,两地相距接近一公里。学校规定高年级学生搬三到四块,低年级学生搬两到三块。有的班主任为了争先进,就主动加码增加一块。那时二年级的学生一般七八岁,这么长的距离搬两块还可以,搬三块就很费劲了。记的我第一天为了表现自己,就搬了三块,走了不到一半的路程就搬不动了,还好,放下砖当座位就能歇一会,这样中间歇了两次才搬到工地。第二、三次,学校和班里统一规定:二三年级只搬两块,个头高的可自愿搬三块。这样就轻松了许多,而且还有了小经验,砖上拴绳提着,还能来回倒倒手,不像第一天两手始终托着那么累。那次搬砖,有的女生累哭了,有的学生砸脚了,有的不小心摔倒了,有的累得请假了…还有的家长疼孩子,向老师提出替孩子搬砖行不,弄的老师哭笑不得,只好说这是上劳动课,让学生德智体全面发展,培养革命的接班人。这样又弄的家长下不来台了。哈,各种怪象,不一而足。

那个沙盘模型里的大型建筑物叫什么名字?定睛一看,是建国十周年首都十大建筑,分别是人民大会堂、中国革命历史博物馆、中国革命军事博物馆、北京农业展览馆、钓鱼台国宾馆、北京火车站、北京工人体育馆、民族文化宫、民族饭店、华侨大厦。当时,全国人民都为这辉煌的十大建筑而振奋、自豪,而这个砖窑为十大建筑实实在在地添了砖作了贡献,提供空心砖1200余万块,青砖几十万块。旁边还有一个异国风格的建筑模型,那就是加拿大驻华大使馆,其现代、庄重的建筑风格里就含有中国元素,即全部青砖都是由新都砖厂突击特制的。那么我们城前自力更生的自制砖用途何在?前面提到中心小学建新校,期间,小学暂借二中西面约三分之一的教室作为临时校区,我的一二年级就是在那度过的。师生勤工俭学生产的砖加快了新校的建设速度,改变了由于缺少经费建时停的状况,使我们三年级的第一堂课就上在了宽敞明亮的新教室。记得第一个星期,班主任苗老师还叫了几个同学上台,讲入住新校新教室的心得体会。城前医院不是拆旧建新,而是在中心小学西面新建的。当时经常跟着医院的同学去新医院要药盒当铅笔盒,要破损不大的针管喷水玩,看到医院就是一个大工地,边烧砖边盖房。不久,新医院全部建好,临近几个社直单位包括小学、二中、粮所、百货站、汽车站,还有公社大院的职工,更多的是全公社的老百姓(当时称贫下中农),都感到看病方便了,等的时间短了,医疗条件改善了,医疗质量提高了。说这一堆好话,当然与我后来成为这个医院的一员有关。1976年1月我被分配到城前医院,住了三年的宿舍就是十年前烧的砖盖的。为此,我感叹不已。

俱往矣。城前的砖窑早已消失了,代之的建筑材料是钢筋混凝土、水泥块;当年的砖混结构建筑物也逐渐拆除了,中心小学整体搬迁至镇东头,全部是楼房;医院的门诊楼、病房楼、宿舍楼都是新建的,实用而现代;城前镇已成为具有蓝陵古城风貌、3市4县交界、人口近十万、全国千强镇的区域性中心城镇,俨然是一座小城市 。 当年砖头何处寻,一番惆怅涌上心。那难忘的砣砖、烧砖、搬砖、码砖、垒砖、铺砖等诸多砖事挥之不去啊!而眼下的这座北京砖窑通过华丽转身,涅槃重生。看,40米高的烟囱经过艺术加工后颇具时尚感,整齐排列的红砖肌理给老砖窑披上新外衣,下沉广场的错台设计让文化传承与休闲娱乐有机融合。看,窑内为文化记忆展示区、中央核心景观区、休闲活动区、交流洽谈区,并打造了包括图书阅读、艺术体验、创新剧场、咖啡社交、休闲餐饮、科普美育等多功能区域的公共文化艺术交流空间。看,一个轻质的螺旋楼梯围绕着烟囱盘旋而上,烟囱内部产生了丰富有趣的空间互动,外部光线从透明的顶端倾泻下来,经过铝板的过滤后变得非常柔和,营造出了一个魔幻般的光影体验。这个砖窑里,红砖与科技融合,历史与现实交织,传统与创新共存,砖片与芯片衔接,呈现出一个化腐朽为神奇的经典。

走笔至此,正是:

砖事,家事,国事,事事难忘;

京城,县城,小城,城城连心。

2024.10.30草于北京

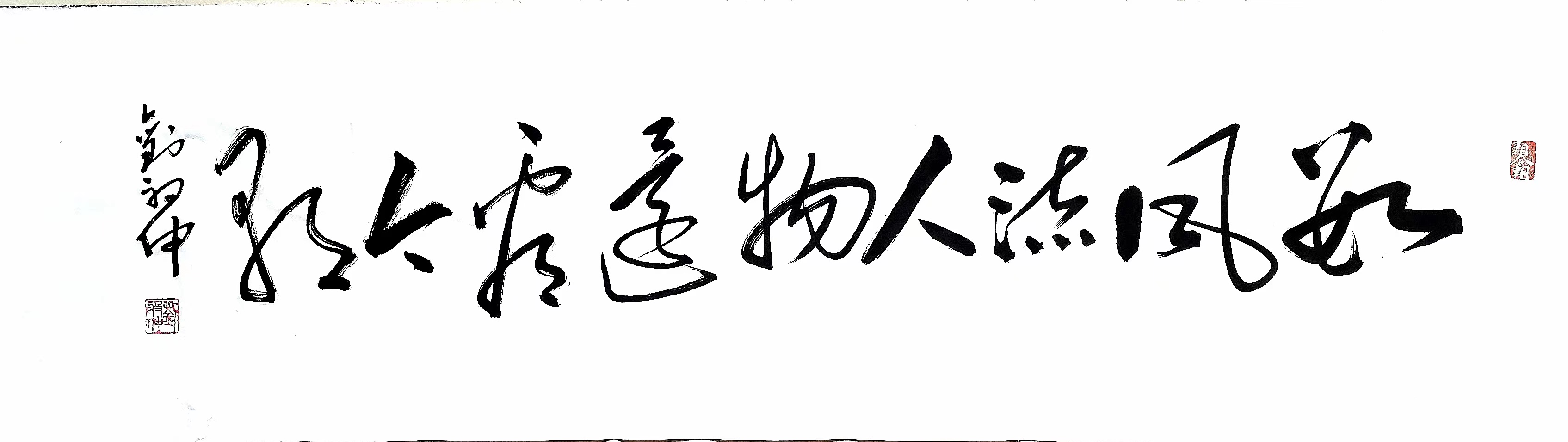

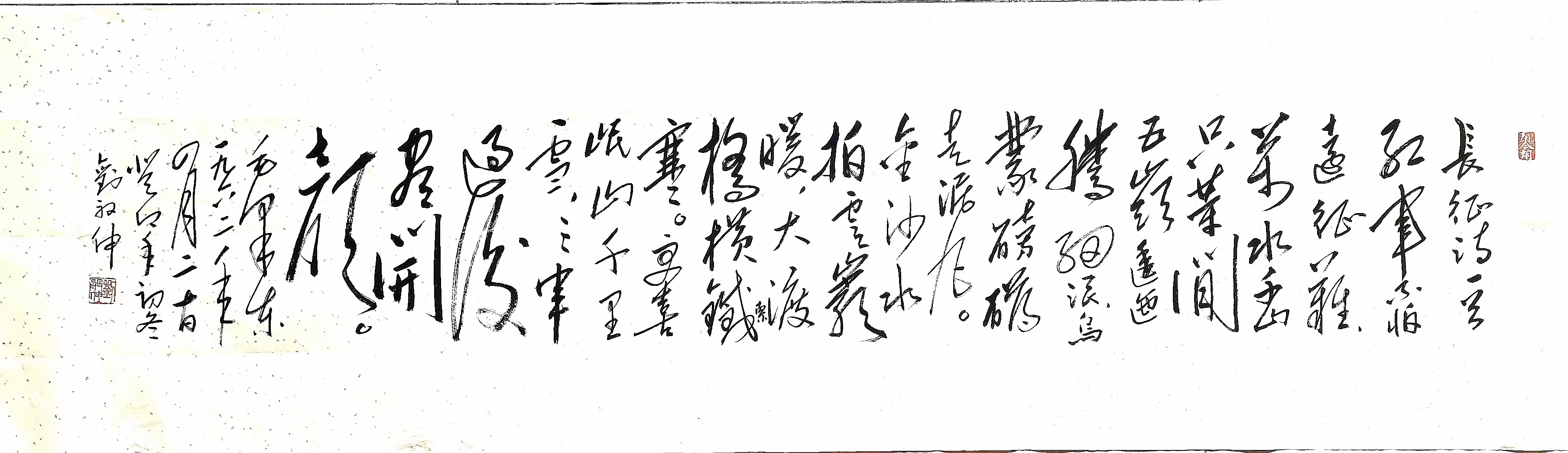

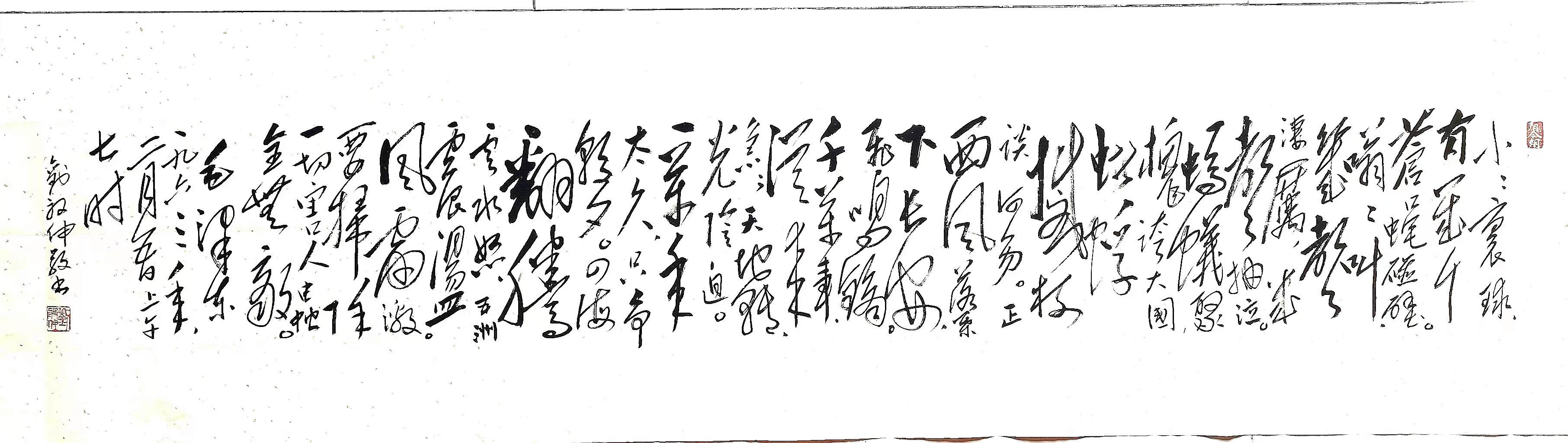

刘般伸,特型演员,著名书法家。

有需要刘般伸先生书法作品或者莅临现场演出鼓劲加油的请联系《都市头条·济南头条》。

刘般伸先生毛体书法作品欣赏

艺术热线:13325115197

史志年鉴、族谱家史、

各种画册、国内单书号、丛书号、

电子音像号、高校老师、中小学教师、

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版