淄川陶瓷瑰宝“金三彩”

——山东淄博窑古陶瓷探索研究文章之八

图/文:魏传来

古代淄川,省之望邑,国之名县,是我国历史悠久的陶瓷产区之一,亦即古代淄博窑所在地。淄川境内,古代窑址星罗棋布,绵延不绝,而且衔接有序,承继关系清楚。近年来,金代窑址一个个被发现和发掘。金代山东淄川地区陶瓷业的发展概况终得以呈现在人们面前。

作者请教原中共淄博市委书记丶著名陶瓷专家杜祥荣先生(左)

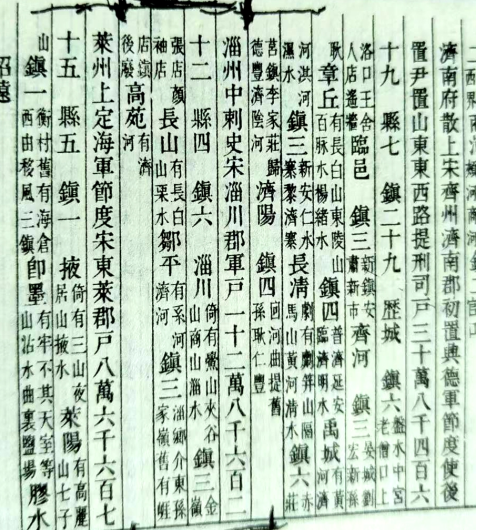

公元1127年,金人南侵,北宋灭亡。宋高宗赵构建南宋,都杭州,偏安一隅。时山东为大金朝政权统治。金代大定八年(1168年) ,始置山东东、西路统军司,山东遂成为正式行政区划名称。这时的淄川为金朝山东东路之淄州,所辖四县:淄川丶长山丶邹平丶高苑。淄川为大县,张店(今淄博市政府所在地),颜神店(今属博山)、金岭(今属临淄)是金代淄川县著名的三大镇(见金史. 地理志 )

金史25页地理志.淄川三大镇.金领.张店.颜神店

金朝是女真族于我国北方继辽而起建立的又一个王朝,和南宋对峙长达一百多年,雄距祖国半壁河山;处在多民族杂居,草原文化与中原文化相互碰撞、交融的时代。其疆域北起外兴安岭以北,南以淮河为界。虽然算不上是全国政权,但是周边国家,包括南宋在内,都已向金朝称臣纳贡。因此,金代在我国历史上,确实是一个非常重要的朝代。这个王朝诞生于当时中国多个王朝、列国、列部、列族并存的时代,是又一次的“夷主中原”;也是中华民族在变外为内、变夷从夏、华夷互转互变的过程中向中华一体演变发展的新时代;是社会形态从异域异俗走向同域同风时代的转型期;代表着中华民族大动荡、大碰撞、大融合、大进步、大变异的时代。

笔者在接受中央电视台记者采访金三彩

女真人吸收辽代和北宋的文化发展其农业、纺织业及陶瓷业,战乱期间,动荡的社会环境使得陶瓷烧造技术较为落后。1164年,金世宗和宋朝议和。从此,金、宋双方休战了约三十年。在这期间淄川陶瓷业在原来基础上得以长足发展。这时期的窑址,主要集中在淄川西丶南部地区,除磁村的华岩寺窑、西河的西坡地窑、万山窑之外,大量分布在颜神店城区沿孝妇河南岸数华里的大街一带(现博山区城内大街古窑址。金朝时期属于淄川县的颜神店,是组成淄川窑众多古窑址中的一个。它东临峨眉山,西濒孝妇河,窑址沿河布列,长约1.5公里,宽约O.2公里。1993年由于博山区城市规划建设,施工波及到博山大街古窑址,在原窑址及附近堆积层中,发现了大量金朝时期的瓷器及碎片)。品种多为日常用瓷,釉色除单色白瓷、黑釉瓷、油滴釉瓷、茶叶末釉瓷外,还有绞胎瓷和彩瓷,虽然造型简单,装饰草率,但粗犷不羁丶洒脱生动的时代特点却非常明显。

淄川窑金三彩

特别是这个时期生产的金代黄绿釉彩瓷更是别具一格,既沿袭了“唐三彩”、“宋三彩”的制造工艺,又在诸多方面有所创新,可以称为淄川窑“金三彩”。

淄川窑金三彩是中国北方地区独有的一种釉上多色彩绘陶器,它釉色艳丽,格调高雅,品种繁多,造型生动。是中国古陶瓷中的艺术精品,是淄川地区金朝时期社会生活的重要实物见证,堪称淄川历史瑰宝。特别是不少象生器物,形象夸张、瑰丽华艳,更具有巧夺天工之美,鬼斧神工之妙,是金人统治下北方地区追求“变异美”的光辉结晶,它的艺术价值、历史价值和收藏价值不言而喻,其名声与价格,与日俱增。

笔者原藏金三彩

金三彩的胎质、釉料及制作工艺

金三彩的名称是沿袭唐三彩的名称而来的,人们习惯上把含二种以上釉色的称为三彩,当然也有多于三种釉色的,一般都以“三彩器”统称之。金三彩的科学名称应该是“金代三彩铅釉陶器”。

金三彩的陶胎制作采用当地出产的陶土,胎土陶炼比较细腻,具有良好的可塑性能,含铁成份极低,胎色为白色或略显红色。成型方法主要是雕塑法和模制法,雕塑法完全是凭手工捏制而成。模制即模子制坯,将泥料或打成的泥片置入模型内后,用力压制,稍干取出,即成器坯。有单模成型、合模成型和先多片模压出器形后再粘接成型。模制的痕迹在三彩器物上呈现的非常明显。在出土金三彩器件和残碎片的窑址废墟中,也发现大量模和范,其材质和金三彩器物坯胎完全相同。

金三彩观音菩萨及其模具

金三彩的烧成使用二次烧成法。胎坯成型后,首先入窑素烧,出窑冷却后再涂绘上三彩釉汁,干燥后再二次入窑釉烧。由于釉烧温度较素烧温度低,所以成品器型比较规整,几乎没有变形,釉和胎结合紧密,极少有釉层剥落现象。无论素烧和釉烧,全用一种窑体呈圆筒形,窑顶呈球冠形的小型圆窑(俗称馒头窑)。

金三彩香炉

金三彩的釉色主要是黄釉、绿釉和微显牙黄色的透明釉,也有少数器物用黑色釉做装饰、点缀。施釉的方法主要是使用刷釉、沾釉和浇釉法,一般器物施釉都不到底。由于不同颜色的釉料调配得当,色彩的鲜艳度和饱和度都非常高。特别在烧制过程中,主釉色互相交融,互相渗透,由此又繁衍出介乎于纯色的中间色,使金三彩呈现出溢彩流霞、斑驳淋漓的艺术效果。在有些出土的金三彩器物施绿釉的表面上,发现有银白色的一层薄膜,俗称“泛铅” ,是因长期埋于地下,表面发生析晶现象,呈银色,象“银釉”一样,更显得光润亮丽。

金三彩的器形风格和特征

和唐三彩相比,淄川窑金三彩生产的不是冥器,而是当时社会人们实实在在的日常生活用器。主要是集工艺陈设与实用于一体的日常生活用器,如各种各样的象生香薰炉,狮子枕,三足香炉等;佛象:如观音菩萨,怀抱男根的送子(男)神仙等;艺术陈设器:如女真族仕女,宦官、武士,人骑马、人骑狮等。以及各种各样的人物动物造型、儿童嬉戏等儿童玩具(见图) 。另外也有不少建築构件用器。

金三彩仕女

金三彩仕女在发现的金三彩器物中占有很大的比重。形态与真人酷似,惟妙惟肖,生动传神。它们的体貌姿态、衣着打扮时代感非常强烈。特别是贵族妇女俑,面颊丰腴,细眉高鼻,神态优雅,妙丽婀娜。而且穿着异常华丽:头戴圆弧形窝帽,上身穿直领对襟窄袖旋袄,内着齐胸长裙,下穿百褶裙,当是金代女真族妇女最流行、最时髦考究的服饰。她们有的怀抱爱犬,有的手持铜镜,有的双手玩扇,有的两手交叠前握,光影闪动,仪态万方;入情入景,风采卓绝,显露着富足骄侈的神态。应该是金代贵族统治阶级奢侈浮华生活的写照。她们的绰约风韵,触动着人们的情感,撩拨着人们的心弦,见证着大金帝国的繁华与嬉闹。仿佛在默默地向我们诉说着金代那辉煌的气象和绵绵不绝、千回百转的故事(见图) 。

金三彩仕女

需要一说的是,这些着女真服饰的妇人,也并非全是女真族。随着金宋间不断的往来与征战,金朝境内女真人与汉人逐渐融合。在服饰等生活习俗方面,汉人受女真影响也很大。南宋范成大在《揽辔录》中记载了金境内汉族民众着女真服饰的情景:“民亦久习胡俗,态度嗜好,与之俱化,……最甚者衣装之类,其制尽为胡矣。自过淮已北皆然,而京师尤甚。”不仅如此,许多底层汉人还能够讲习女真语言,也喜欢着女真服饰。陆游亦有诗云:“上源驿中捶画鼓,汉使作客胡作主。舞女不记宣和妆,庐儿尽能女真语。”金代淄川窑发现这么多的着女真服饰的三彩仕女,在客观上也印证了这一点。

金三彩仕女抱犬

金三彩的菩萨造型也很有特征,如观音菩萨,女相装扮,身材窈窕,头戴宝冠,上饰有璎珞;衣纹洒脱,衣帶线条流暢;面貌端庄秀美,低首垂目,庄严凝重,神情慈祥,表现出凝神禅思的静穆之态。罗汉,则跣足立于背山须弥座上,身披袈裟,双手合抱法物,似在俯瞰尘世众生。反映出金代人对于佛教的崇尚,印证了文献记载的“奉佛尤谨,帝后见象设,皆梵拜。公卿诣寺,则僧坐上座” 的金国礼佛制度和习俗。(见上图)

金三彩孩童

金三彩的孩童造型朴实逼真,身上通体施以黄緑彩,色泽明快,熠熠生光,身材比例匀称恰当,形象天真可爱,充盈着浪漫的气息。他们个个眉清目秀,神情专注;形神兼备,令人赞叹。特别是打锣击鼓俑:歪着脖子,迷着双眼,已然沉醉于美妙的打击声乐中。此类小人形象,在宋金时代广为流行,名为“么喝乐”。据宋代孟元老的《东京梦华录》记载:“七月七夕,潘楼街东……皆卖么喝乐,乃小塑土偶耳。”反映的是北宋时的一种社会习俗。沿袭至金,仍然不衰。

值得一提的是金三彩男根和双手怀抱男根的送子(男)神仙,更是形象逼真,气韵生动。抱祖(男根)神仙头部施绿釉,下身施黄釉,头戴官帽,长发披肩,穿宽袖长袍,相貌威严的双手合抱瓷祖于胸前。瓷祖有的粗长硕大,有的小巧玲珑。反映出宋金时期淄川地区一种特殊的、带有某些神秘色彩的文化现象。(见图)

金三彩抱祖神仙

金三彩武士的形象,则是身材剽悍,肌肉发达,头戴皮弁,身披铠甲,腹系圆形护心甲,两手交握于胸腹部,似执有兵器,双目圆瞪,英武刚烈,一副剑拔弩张的威风凛凛之相。 骑獅武官俑,则头戴尖顶毡笠,身穿曲领窄袖长袍,足蹬尖头高靿靴,展现了典型的金代武官特点。(见图)

金三彩武士

宦官俑头戴幞头,身穿圆领宽袖长袍,腰间系带,上身歪斜,双手合抱似作揖状,奴性十足,显得滑稽可笑。(见图)

金三彩宦官

这些形态各异,不失灵动,自然鲜活,至精至美的淄川窑金三彩陶瓷器,仿佛让我们跨越了800多年的历史时空,将我们帯入到那个女真族统治的年代,在感受他的雄浑与壮阔,品味他的震撼与激荡的同时,也能近距离的观察他的社会生活的各个方面。比如衣冠制度,它在中国古代非同小可,往往是统治者权威性的体现和对新的社会文化的认同。金代的服饰制度比较复杂,有对于宋辽服饰的吸收,又有本民族的特色。然而,文献资料的缺失以及考古资料的匮乏使我们对于金代衣冠制度认识比较模糊,这些三彩人物俑在某种程度上恰可弥补这一缺憾。例如,文官俑的服饰与北宋官员的常服基本一致,表现出金人对华夏文化的亲同并逐渐趋向汉化。武士俑的甲胄制作精良,其形制与宋朝也略有不同,多不戴兜鍪,只戴皮弁;女俑服饰与宋代妇女服饰比较相似,但内裙较短,露出腿部所着裤,很好地验证了《大金国志》的相关记载:“妇女衣曰大袄子,不领,如男子道服。裳曰锦裙,裙去左右各缺二尺许,以铁条为圈,裹以绣帛,上以单裙袭之。”

金三彩文官骑马

淄川窑金三彩在器形设计和装饰上广采博取,既体现了汉族传统文化的特点,又具有非常浓厚的北方女真民族文化特色,帯有鲜明的以“俗”为美和崇真尚实的金代审美风尚。金代匠师们用极其智慧的才思,精妙的捕捉着灵感,发挥出了无限的创意和遐想,酣畅洒脱地用泥与火的艺术赋予了一件件三彩器经久不衰的強烈生命力,将黄绿彩釉斑驳陆离、千变万化的装饰效果揉入了陶器艺术创作中,将中国陶文化的潜能发挥得淋漓尽致。并用它们的形韵诠释了金文化中的多元表现手法,在金代游牧民族入主中原的豪迈气象中,再现了一幅民族和谐、歌舞升平的盛世美景,呈现着中华各民族文化交流的大度与融合。开创出了具有鮮明金代色彩的神韵与辉煌,是中国陶文化经过漫长岁月沉淀积累的光辉结晶,并对后世彩瓷的发展产生了深远的影响,具有极高的历史文物价值。为我们留下了文化艺术上的不朽与永恒。

淄川窑金三彩是中国古陶瓷百花园中一朵绚丽灿烂的奇葩,是淄川古代人民文化艺术和聪明智慧的结晶。他凝聚和折射着淄川历史的辉煌,在一个方面象征着淄川古代的时尚与风流,是祖先留给我们的美轮美奂的艺术珍品。它的多元的艺术魅力,将不断吸引我们去进行研究和探索。

作者简介:

山东省淄博市淄川区政府办公室(退休)。

文物收藏鉴赏家、地域文化研究学者

山东省民间陶瓷文化研究会副会长

山东省收藏家协会青铜器部部长

香港文艺杂志社签约作家

淄博市史志研究院地方文化学者咨询组成员

淄博市收藏家协会副主席

淄川区委宣传部般阳文化研究中心研究员、陶瓷文化课题组组长

淄川区收藏家协会名誉主席丶

淄川区作家协会顾问。

山东淄川文物局、博物馆顾问。