“稻”是无情还有情

郑世兴

老家亲戚来看我,带来了一袋明水香米。老伴焖了一锅米饭,恰逢一位朋友来访,未见其人,先闻其声“好香啊”!

这使我想起了六十多年前在明水上学时语文老师曾吟诵的诗文“一处开花满坡芳,一家煮饭四邻香”。

明水香稻有两千多年的栽培历史,为百脉泉头特殊质地土壤生长的香味殊浓的农家稻珍品。自古就是“贡米”。明代科学家朱应星著《天工开物》中就记载“香稻一种,取其芳气,以供贵人,收实甚少,滋益全天,不足尚也”。《济南府志》也说”稻非此地常产,历章诸处稍稍有之,其美者则以章丘明水为最”。

我的老家就在明水百脉泉以北不足两公里的地方,村子东、北、南面是旱地,唯村西面是稻田,与绣江河所经廉坡村、砚池村、湛汪村和浅井村所产香米同称“泉头米”。

说起明水香稻,自然而然地想到了绣江河。彼时的绣江河真是迷人,潺潺的流水奔向远方,清澈见底的河水映着湛蓝天空中的白云,河面上不时掠过几只飞鸟,数不清的蜻蜓在河面飞来飞去,河两岸婀娜多姿的垂柳,用她那纤细的手指抚摸着岸堤,河中鱼虾尽情嬉戏。

河水灌溉着稻田。每当吃着这故乡的香米,我就想起了种稻的艰辛,别有一番滋味在心头,几十年来一直难以割舍这深深的“稻”情。

从育苗到插秧这些精心的操作自不必说。单就夏天“挠稻子”就使我终生难忘。我们当地人所说的“挠稻子”,实则是为稻田除草。但不是用锄头为麦田除草那样,而是跪在稻田垅里用双手去挠抓如青苔样的各种水草,或丢往岸上或埋入泥土中。我家没有稻田,每逢此时娘就让我去帮舅舅家“挠稻子”。于是我便跟在舅舅和表哥身后学样做样干起来。头顶烈日,两腿跪在凉水里,爬行中稻叶把大腿划出道道血痕。突然一阵钻心的疼,我尖叫起来,原来是一只蚂蝗叮在了我的腿肚子上面,怎么拽也拽不出来。回到岸上,表哥用鞋底照我腿猛拍起来,蚂蝗拽出来了,一股鲜血涌了出来。晚上回家我把此景说给娘听,娘看了看我那依然红肿着的腿,说“你以为米饭是那么容易吃的?”

秋天,娘又让我去帮大舅收割稻子,稻田在绣江河以西,割完捆好,要用扁担往河东场里挑。这段河上只有一座在河床较窄的地方搭建的浮桥,桥宽不足一米,晃晃悠悠,桥下水深且急,水中顺水流摇摆着的苲草清晰可见。我虽比表哥少挑两梱,但走在桥上一不敢换肩,二不敢低头看路。生怕一失足掉下河去让苲草缠住,水性再好也无济于事。提心吊胆越觉担子重,肩膀磨肿了,总算运完了。谁料,第二天娘又让我去帮二舅挑稻。那时我虽只有十五、六岁,却已经深知娘的良苦用心,就是让我去磨练磨练。因为我早已看到娘眼眶里那强忍的泪花。

如今,我已是耄耋之人,常常回忆起自小跟随大人们烈日下刨地、锄草、推车运肥的情形,且时常讲给子孙们听。也正是有了这些儿时的经历和磨练,才使我几十年来有了不畏艰难,勇往直前的信心和毅力。所以,我要感谢磨难和困苦,感恩生活,感恩所有为我付出心血汗水的亲人们,感恩大自然赋予我们的力量。

作者简介:郑世兴,济南市章丘区人,现居淄博市淄川区。副主任医师(退休)。正业从医,业余爱好读书、写作。常有散文、随笔等见诸各级报端。

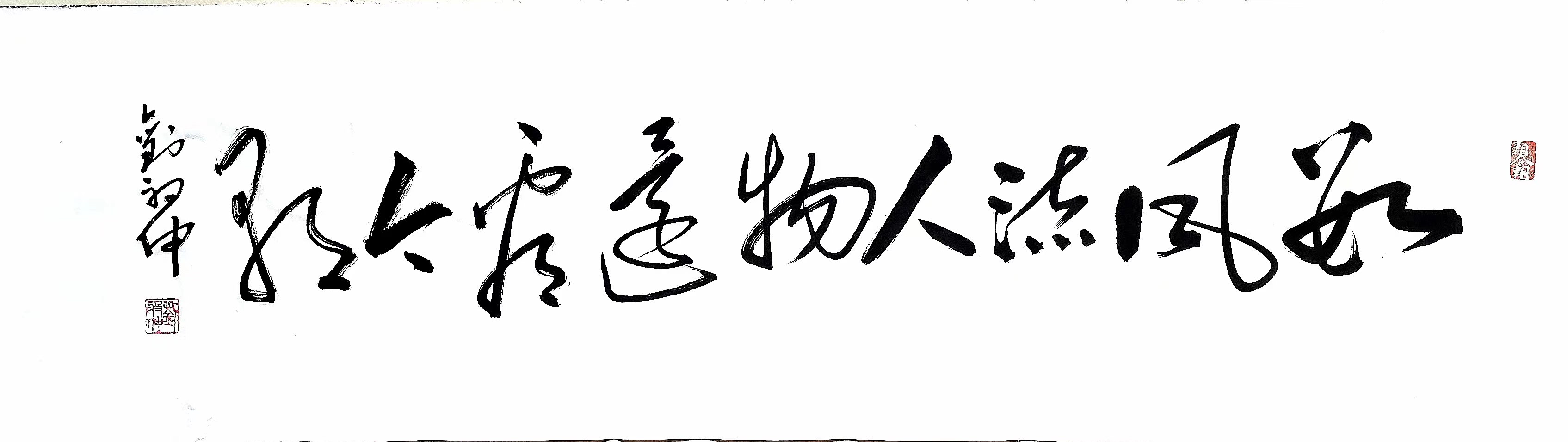

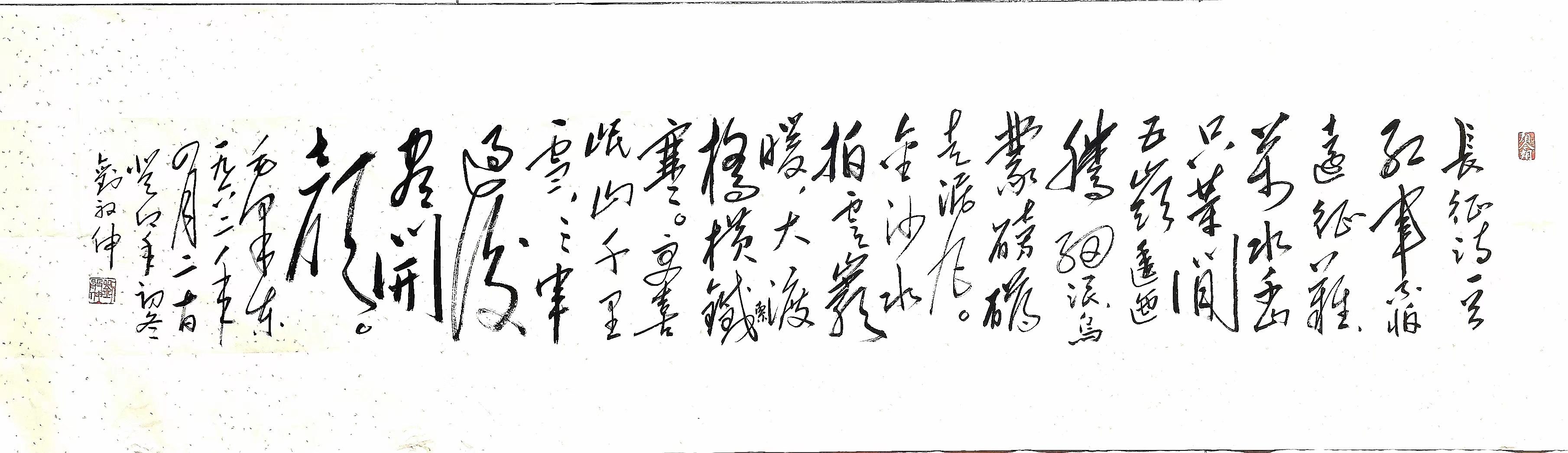

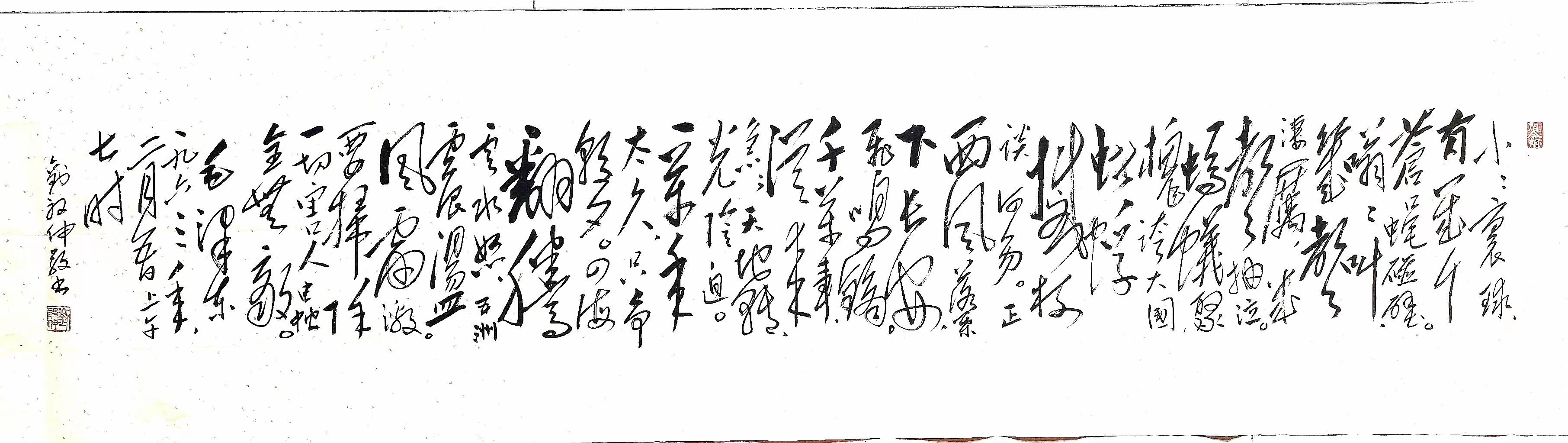

刘般伸,特型演员,著名书法家。

有需要刘般伸先生书法作品或者莅临现场演出鼓劲加油的请联系《都市头条·济南头条》。

刘般伸先生毛体书法作品欣赏

艺术热线:

13325115197

史志年鉴、族谱家史、

各种画册、国内单书号、丛书号、

电子音像号、高校老师、中小学教师、

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版