一张村报《新郭家沟》 移风易俗显身手

杨春杭

金秋送爽,丹桂飘香。9月28日,一个风和日丽的日子,为响应济南市莱芜区委宣传部(文明办)在全区集中开展“移风易俗主题宣传教育月”活动的号召,我接受了采访郭家沟村“自办村报宣传移风易俗典型事迹”的任务。是日,我迎着暖暖的秋阳,沐着凉爽宜人的秋风走进了郭家沟村,进行采风活动。

郭家沟村是莱芜区鹏泉街道最东边的一个丘陵山村,全村384户、1040口人,坐落于美丽的万福山麓。一靠近她,整个村庄就像一幅泼彩的油画清晰地展现在眼前:村前宽敞洁净、闪耀着黑色光泽的柏油马路向东西方向延伸。马路往北,掩映在花丛中的一排排、一幢幢米黄色墙面、红瓦屋顶的别墅楼鳞次栉比,格外夺目耀眼。微波粼粼、清澈碧绿的人工湖犹如一颗璀璨的明珠镶嵌在别墅群前方的马路边缘,水面不时地有野鸭和水鸟在追逐嬉戏。远远近近、村里村外红花绿树,沟沟壑壑、漫山遍野果实累累。在这里,郭家沟村绽放的每道独特的盛景,无不让人陶醉。

此时此刻,面对“风景这边独好”的郭家沟,我顾不得闻秋味,赏秋景,品秋色,直奔此行的主题,急不可耐地先后来到了《新郭家沟》编辑部和村委接待室,一探究竟,了解隐藏在村报背后的移风易俗故事。

村报《新郭家沟》的由来与发展

编辑部里,一间十几平方米的屋子,两张对起来的简易木桌。办公桌旁的书橱里,整齐地摆放着一摞摞的报纸。《新郭家沟》报总编辑兼记者徐仁泉不厌其烦地对我说:说起村报《新郭家沟》,不得不提一下郭家沟村的党支部书记徐祥新。2004年以前,郭家沟是一个穷村、乱村、上访村,村集体欠外账40多万元。而出生在该村当过兵并在自卫反击战中立过功的徐祥新,在部队转业后被安置在莱钢特钢厂。1998年,他放弃了“铁饭碗”,回老家在村里创办了山沟沟花生油厂。2004年10月,全村24名党员联名写信推荐他担任村党支部书记,他舍小家为大家,用自己的牺牲和奉献精神,带领干部群众植树造林、修路治水、开发土地、发展生产,进入了发展的快车道,走上了致富路,把整个村庄彻底“改造装修”了一遍。

2010年初,为更好地向村民宣传党的路线方针政策,传播精神文明,及时让村民了解村党支部、村委会的重大决议和村里的重大事项,公开村务管理,提高村民文化素质,郭家沟村党支部、村委会“本着宣传党的方针政策,传播知识、启迪智慧、陶冶情操、丰富生活、服务村民”的理念,经研究决定,创办全市第一家村报,报名暂定《郭家沟报》。经过半年多紧张筹备,于2010年8月1日,出版试刊第一期。当时,参与报纸创办的徐仁泉、徐仁海2人,与村党支部书记徐祥新、村主任徐祥良及村“两委”一班人沟通商讨,请上级专业人士建议指导,报名由最初的《郭家沟报》,最终定名《新郭家沟》。初定每月1期。从2011年1月起,改为每月2期。即从每月一期到半月一期,分别于每月1日、16日出版,到现在已经有336期了。每期印刷1000份,村委负责亲自送到384户村民家里。过去的前些年,还曾报送原莱芜市委、市政府、市人大、市政协、市纪委、市委宣传部、市委组织部等领导班子成员和市直各部门办公室以及省市主流媒体,国家级媒体《农民日报》以及为本报投稿的一些通讯员和文学创作者等,由村里出资统一寄发。

《新郭家沟》试刊第1期,在报耳上刊登了“建设郭家沟、发展郭家沟、繁荣郭家沟”的口号。一版为“要闻”,主要刊登村内发生的重大事情和重大决策等;二版为“村民心得”,主要刊登村民的心得体会;三版为“常青园”,主要刊登与村民生活息息相关的生活知识和健康保健常识;四版为“视觉郭家沟”,主要刊登外地人眼中的郭家沟和反映新村新貌的有关图片及美术、书法作品等。

《新郭家沟》创刊14年来,除一版没有大的变化外,其他各版都根据形势发展变化而略有改变。二版为“生活”,主要刊登作者撰写生活中酸甜苦辣的作品;三版“作品”,主要刊发作者写人生感悟、读书心得等方面的内容:四版“诗文”,是诗歌、书法、摄影等方面的内容。总的办报思路:记录村里点点滴滴的发展变化,给村民搭建一个抒发生活感悟的平台,让村民思想和全村精神文明建设跟上时代步伐。

据了解,《新郭家沟》对稿件来源质量并不苛刻。自创刊伊始,全体村民都十分关注。各版都有基本固定的供稿者,面向全国各地,主要来自本地、本村;稿件内容贴近实际,贴近生活,贴近村民。值得一提的是,远在上海、长春、南京、杭州、常州等地的个别市民,他们为办好《新郭家沟》报也做了大量工作,并提供了许多好的作品。

面对一摞摞《新郭家沟》报纸,敬佩之情油然而生。我仔细翻阅发现,做得的确够好的:乍一看,虽然她没有大报刊那样富丽堂皇、雍容华贵,但却不乏小家碧玉的俏丽多姿、温婉可人。平展开来,四开四版,版面设计新颖,布局排列得当,印制精美,涉猎广泛。从村庄建设到乡风文明,从新闻报道到乡村文学,用通俗易懂的语言、图文并茂的形式,让百姓愿意看、看得懂、易接受。村报既接地气又有内涵,既是村级管理、村务公开的需要,又是信息传播的好载体。通过晾晒党务村务,让群众深入了解村集体经济发展成就、村“两委”工作情况,全面接受群众监督。其内容包罗万象、一应俱全。单就从移风易俗方面来看,该报发挥的作用功不可没,可谓大显身手。

移风易俗的政策法规在《新郭家沟》刊发解读

从大处讲,舆论宣传是党的喉舌,报纸是党的重要宣传工具和重要舆论阵地。党的方针、政策,靠报纸等舆论进行宣传;国家、国际大事靠舆论去发布;模范典型人物靠舆论去宣传、去倡导;社会丑恶现象靠舆论去揭露、去监督......舆论工具在新闻宣传中起到了不可替代的作用。郭家沟村党支部创办的《新郭家沟》报,有了远比村庄“大喇叭”更起作用的自己的“喉舌”,有了自己重要的宣传阵地。自此,不仅郭家沟村所有党务村务在《新郭家沟》公开,而且所有移风易俗的相关法律法规及政策大都在《新郭家沟》报的一版作为头条要闻进行刊发。

其实,党务村务公开并不是什么新鲜事,在郭家沟党群服务中心的正前方就矗立着一排公告栏,而这也是街道、镇每个社区(村)的通行做法。但是,以前村里很多事情虽然有公示,但贴在公告栏上大家也可能会错过,有的事也是听说而已,并不了解。并且,村居事务每隔一段时间都会有新动态、新发展,但零碎的照片显然记录不了村子的发展变化,而且光靠口口相传和公开栏显然是不够的,现在有了村报就不一样了,它像一座桥,搭起来以后可以通过它更全面、更详细地了解村里的发展情况,收到《新郭家沟》后老百姓第一时间展开阅读,家家户户都能看到属于自己村的村报,而且还都是发生在自己身边的真人真事,看着就特别亲切。

移风易俗需要全社会的共同参与,更需要全村人的参与支持。由于受传统习俗的影响,过去的郭家沟在丧葬方面曾有大操大办之风,甚至有愈演愈烈的倾向,巨额的花费给家属带来沉重的经济负担。村党支部书记徐祥新对此看在眼里急在心上,他决定把全面推动移风易俗工作作为减轻群众负担的民心工程、文明提升的基础工程来抓,首先以群众反映强烈的红白公事大操大办和红白理事会建设为切入点,在全村范围内形成“喜事新办、丧事简办、厚养薄葬”的文明新风尚。他多次召开“两委”会和公司人员会议,并走访部分村民,与大家共同商讨丧葬改革的具体步骤。

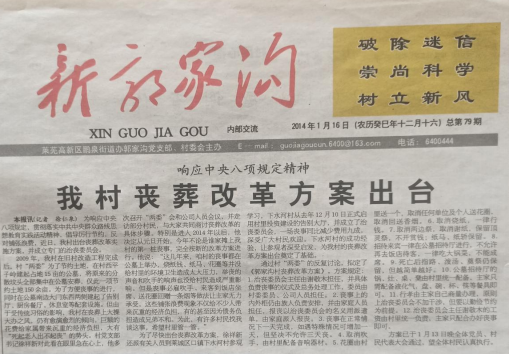

为了尽快出台丧葬改革、丧事简办这方面的规定,徐祥新安派有关人员外出参观学习。通过村“两委”的反复讨论酝酿,村全体党员、村民代表大会讨论通过,于2014年1月制定了《郭家沟村丧葬改革方案》《郭家沟村治丧委员会工作章程》。方案规定,成立治丧委员会,安排专人从事丧事总务;取消吹鼓手、取消回送香烟、取消两边祭、取消谢纸;招待来宾在公墓餐厅进行,不允许再去饭店待客,一律吃大锅菜,不能成席;丧事时间由原来的3天,缩减到现在的1天等等,并于1月16日将《郭家沟村丧葬改革方案》在村报《新郭家沟》第79期头版头条发表《我村丧葬改革方案出台》文章,并配有《丧葬改革 势在必行》的评论员文章,作为村民自觉遵守的行动指南。方案实施后,大大缩减丧事流程,节约村民丧事开支,每桩丧事只花费少量的伙食费和火化、骨灰盒的费用,比以前减少至少上万元,极大地减轻了事主的经济负担。村民们也树立起了勤俭节约、厚养薄葬的新观念,多一些生前关爱,少一些逝后攀比,更加注重老年人的厚养尽孝,让老年人更有尊严地享受社会的温暖。在此形势下了,2014年4月1日,本报记者徐仁泉又在《新郭家沟》以《丧葬改革除旧习 厚养薄葬树新风》为题发表了署名文章,进行了大张旗鼓地宣传。不仅如此,郭家沟村还将该项内容写进《郭家沟村规民约》在《新郭家沟》进行宣传。例如:在2014年7月15日经郭家沟全体村民代表会议讨论修订的《村规民约》第五章第一条中明确规定:“村民应带头参与精神文明建设,倡树喜事新办、丧事简办,并由红白理事会主持办理。”

自此以后,丧葬改革在郭家沟村已深入人心,喜事新办也成为时尚。过去一些被称为“红色炸弹”的人情债,诸如结婚、生孩子、升职、搬迁、过生日、考大学等都得送礼,而且少则三五百、多则一两千,准女婿、准媳妇上门,光礼钱这一项算起来就要在万元以上。可现在,一般情况下比如结婚各家各人只送一百元就行了。对此,一些新闻媒体作了大量的报道。如:2015年10月28日,《鲁中晨刊》发表了《郭家沟:移风易俗带来文明新风》文章,随即《新郭家沟》报又将该文在头版头条进行了转发宣传。

为加强普法教育,增强群众法治观念,提高普法宣传的针对性和时效性,今年以来郭家沟村又在村报开辟专栏,连续刊载了“‘八五’普法应知应会200条”,推动了村民法治观念的不断深入,加强了社会主义核心价值观教育。村报《新郭家沟》成为郭家沟村名副其实的移风易俗政策法规宣传阵地。

移风易俗的好人好事在《新郭家沟》宣传表彰

在发展村经济的同时,村党支部书记徐祥新非常重视村民素质的提升。他坚持把精神文明建设制度化,作为日常工作的重要部分来抓。他认为,财富的积累,并不必然带来道德的自然提升。进一步加强道德建设,构建凝聚人心的“精神内核”,对于经济社会健康发展至关重要。他说:“村里要发展,不能光抓经济,让老百姓住上楼吃饱饭就算了,也要注重提升村民的道德文明素质,要早抓常抓,如春风化雨,内化为每个村民的自觉行动。只有村民素质提升了,很多工作就好做了。”

为了提升村民素质,在村里形成崇尚先进、学习模范的氛围。早在2012年,徐祥新将村里“善行义举四德榜”作为精神文明建设的重头戏,精心打造了“文明一条街”,将村民身边的凡人善举展示出来,不但悬挂在24块展板上,还在《新郭家沟》报上进行全面宣传表彰。内容不仅包括全市推广的爱德、诚德、孝德、仁德四方面内容,还独创性地加入模范门市部、模范工人等内容。村两委制定出台了《关于大力实施孝德工程的意见》,广泛推行家庭赡养老人协议制度,完善家庭赡养协议书的签订工作,当时全村有65周岁以上老人的家庭都与村里签订了赡养协议,重点抓好了已签赡养协议内容的兑现,并在“四德榜”和村报上宣传公布,接受村民的监督。多年来,已近1000人次榜上有名。他们有的热爱公益事业,有的积极参加村里的文化事业,有的尽忠职守,有的尽忠尽孝,有的舍己救人,有的拾金不昧,有的身残志坚、自强不息。在上“四德榜”和《新郭家沟》报的善行义举中,既有《至孝为上,大爱无疆——记全国十大孝老爱亲模范、村党支部书记徐祥新》《拾金不昧、品德高尚的吕英兰》《无偿献血,功德无量——记全国无偿献血奉献奖铜奖获得者徐祥迎》,也有《危难之处显身手,舍己救人美名扬——记助人为乐的好村民谢加银》《谢双木的一次救人经历》《谢青木的好人好事》《水深无情人有情——徐仁山舍己救人的事迹》《徐涛的凡人小事》《诚信经营日月长——记诚实守信模范,山东山歌食品有限公司董事长谢梅木》等事迹介绍。这样,将村民的凡人善举展示出来,为普通人“树碑立传”,传递了正能量。

2012年6月12日,第九个世界献血者日前夕,郭家沟村委号召全体村民参加无偿献血活动,莱芜市红十字会中心血站的采血车第一次来郭家沟采血,当天上午就有58名村民参与,献血量达20000余毫升。十几年来,郭家沟村民参与无偿献血活动从未间断,每次献血的村民名单都上了《新郭家沟》报。而据2012年6月16日《新郭家沟》载,在此之前,村民徐祥迎已连续6年12次无偿献血4800毫升。2011年,莱芜市红十字会授予他全市“无偿献血先进个人”荣誉称号。多年来,郭家沟村的无偿献血活动已成为乡村文明的新风尚,许多村民连续多年无偿献血,这在历年的《新郭家沟》上都有详细记载。

徐祥新在不同场合多次强调:“让我们每个人从自己做起,在关心他人中培养爱德意识,在诚信待人中品尝诚德成果,在感恩父母中领悟孝德真谛,在豁达宽容中感知仁德力量。”即使在外地,凡读过《新郭家沟》报的,都羡慕郭家沟村有个想干事、能干事、会干事的明星党支部书记——徐祥新。但徐祥新从未把自己当过明星,从来没有满足于郭家沟村发展的成就,在他心里,群众的生活没有最好只有更好;在他眼里,荣誉只是更大的责任和要求。他说:“不要做昨日星辰,要做明日之星”。在谈到今后如何办好《新郭家沟》的打算时,他说:“我认为,农村发展关键在持续发展。只有持续发展,村民才能认可。《新郭家沟》报就像农村的持续发展一样会持续办下去,并且会越办越好。”

我也在想:《新郭家沟》已越来越成为郭家沟村移风易俗的精神家园。

移风易俗的示范效应在《新郭家沟》昭示显现

一个好人就是一枚火种,一个模范就是一面旗帜,一份好报就像一面镜子。《新郭家沟》报堪称郭家沟村反映移风易俗的一面镜子。

生活处处有镜子,每个人都会有属于自己的一面镜子。几乎每个注重形象而爱美的人,天天都要照镜子,爱照镜子的人,容易发现自己的美抑或外表缺点从而进行梳妆打扮,改变自己。而在树立郭家沟移风易俗等文明形象方面,《新郭家沟》恰如其分地发挥了一面光亮的镜子作用。郭家沟村民每天在照这面“镜子”的同时,不断地发现自己,提醒自己,完善自己,努力做个自觉遵守公序良俗的文明村民,让心灵的窗户散发迷人的魅力。

“人心齐,泰山移。精神文明建设,光靠村‘两委’的说教是不行的,我们的经验在于把它内化在村民心里,成为每个村民的自觉行动。”徐祥新书记如是说。郭家沟村民都以能上村报为荣。自2005年春节开始,除疫情期间,每年大年初一、初二,村里都要举办村民自编自演、自娱自乐的文体节目,同时举行一年一度的“优秀党员”“优秀村民代表”“先进工作者”“好婆婆”“好媳妇”“文明之家”等先进模范评选活动,将评选结果在《新郭家沟》报上宣传报道。其他所有发生在老百姓身上的好人好事全都上了村报,为全村传递了正能量,村民争相上村报,都能以上村报为荣。

我顺手翻阅了2018年的一张报纸。3月1日,郭家沟村的村报《新郭家沟》头版头条刊登的是《2017年度总结表彰暨戊戌春节联欢活动举行》的新闻,二、三、四版,全部刊登的是评选出的优秀党员、优秀村民代表、文明之家、好媳妇、好婆婆的大幅照片,人人胸前戴着大红花,笑意盈盈。当我谈到2023年度总结表彰大会情况时,徐仁泉找出了2024年2月20日的《新郭家沟》递给我,赫然入目的是头版头条“我村2024年春节联欢暨总结表彰大会举行”的红色标题。首版详细报道了2月10日(春节)郭家沟年度总结表彰暨2024年甲辰龙年春节联欢会在村文体广场大舞台举行的盛况以及联欢会的一个个精彩剪影。其他各版全是上了“光荣榜”戴着红花的先进人物照片。

《新郭家沟》编辑徐仁泉说:前几年村民沈长英评上了好婆婆,看到报纸上也有了自己的照片,高兴得合不拢嘴。而另一位村民,也比较孝敬老人,也想评上好媳妇上村报,可每年全村一共才评10名好媳妇,自己当年并没有评上,心里好一阵难过。后来,她积极努力,从自身查找差距,最终被评上村里的好媳妇,如愿以偿戴上了大红花上了《新郭家沟》报。《新郭家沟》报真正达到了激励先进、弘扬正气、凝聚民心的目的。

不仅如此,家家高挂“全家福”的亲情活动、“妇女之家”等项目在郭家沟都办得有声有色。在全省“德耀齐鲁”道德示范基地创建活动中,郭家沟村被评为全省首批道德示范村。

《新郭家沟》报自创办以来,其吸引力、感染力和影响力不断增强,得到了上级领导、上级有关部门和社会各界人士的广泛关注。在这个阵地上,编辑人员和村“两委”一班人及时沟通,把村“两委”的重大活动、工作情况移风易俗等及时通过报纸向村民和有关单位及个人通报,受到大家的关注和好评。同时,也受到上级有关部门领导的关注,许多到郭家沟村考察调研的领导同志都对《新郭家沟》给予肯定。特别是一些来郭家沟采访的媒体人,对《新郭家沟》也很感兴趣。

由省文明办、山东新农村数字电影院线有限公司摄制的纪录片《乡村文明你我他》《移风易俗树新风》里边有一部分镜头取材于郭家沟,特别是在农村巡回演出中引起了很大反响,同时,很多上级领导和外地省市的考察团也前来郭家沟就移风易俗工作调研和观摩学习,其活动情况都在《新郭家沟》报进行了详细报道。

2015年12月21日,《大众日报》高级记者、中国作家协会会员、现任大众报业集团培训委员会总监、山东省报告文学学会会长的逄春阶,在给《新郭家沟》编辑部的信中说:“非常感谢寄送的《新郭家沟》报,每次我都认真读完。贵报传递的是正能量”。并且幽默地称自己常读的报纸有《人民日报》《大众日报》,再就是《新郭家沟》。他把《新郭家沟》放在第三位,这是对《新郭家沟》的肯定和激励。

在座谈中,村民侯敏说,通过《新郭家沟》报,可及时了解时事政治和村里出现的好人好事。她说她正在大学读硕士研究生的女儿,从初中到高中甚至大学,几乎未间断过对《新郭家沟》的阅读学习,通过不断学习,不仅提高了她的写作水平,个人思想道德修养也在潜移默化中不断得以提升。

村民徐仁建说,一张《新郭家沟》报在手,村里大事小情都知道。多年来,郭家沟层出不穷的好人好事在村报上有字,在村报上留名,让好人在社会上有“面子”,村报营造了全村学习好人、争当好人的浓厚氛围。

目前在郭家沟锻炼的莱芜区法院选调生曹璐说,郭家沟民风淳朴、邻里和睦,各类好人不断涌现,凡人善举蔚然成风。在组织一些志愿活动比如扫雪打扫卫生时,只要在微信群里一发布,村民们都争先恐后、一马当先,这在村报上得到了明显的体现。 村党支部委员谢孔木说,自2004年以来,村里没有一个上访户,没有出现过一例刑事案件。

《新郭家沟》成为宣传村级文明、促进村庄发展的重要舆论工具和全村的精神文明阵地、思想文化阵地。在这里,村魂,在责任和奉献中凝聚;力量,在信心与希望中迸发;精神,在《新郭家沟》中传播。全体村民在这里畅谈体会、分享经验、宣扬美德、鞭策后进,人心更齐了,干劲更足了。

2023年6月,郭家沟村占地400平方米、投资280万元的“奋进馆”正式开馆。“奋进馆”三个字为原中央政治局委员、中央军委副主席迟浩田上将所题,该馆展示内容包括郭家沟村的发展历程、党史学习教育、红色教育进乡村等。自开馆以来免费对外开放,为广大党员干部群众提供了一个接受红色教育、缅怀革命先烈、弘扬爱国主义精神的平台。

目前,郭家沟村全方位展现了其勃勃生机和崭新局面,充分展示了崭新的精神风貌和美好发展前景。中央电视台、《人民日报》等媒体相继宣传报道郭家沟村发展经验。郭家沟村先后获得“全国先进基层党组织”“全国文明村”“全国综合减灾示范村”等荣誉。

作者简介:杨春杭,中国报告文学学会会员,中国散文学会会员,山东省作家协会会员。

刘般伸,特型演员,著名书法家。

有需要刘般伸先生书法作品或者莅临现场演出鼓劲加油的请联系《都市头条·济南头条》。

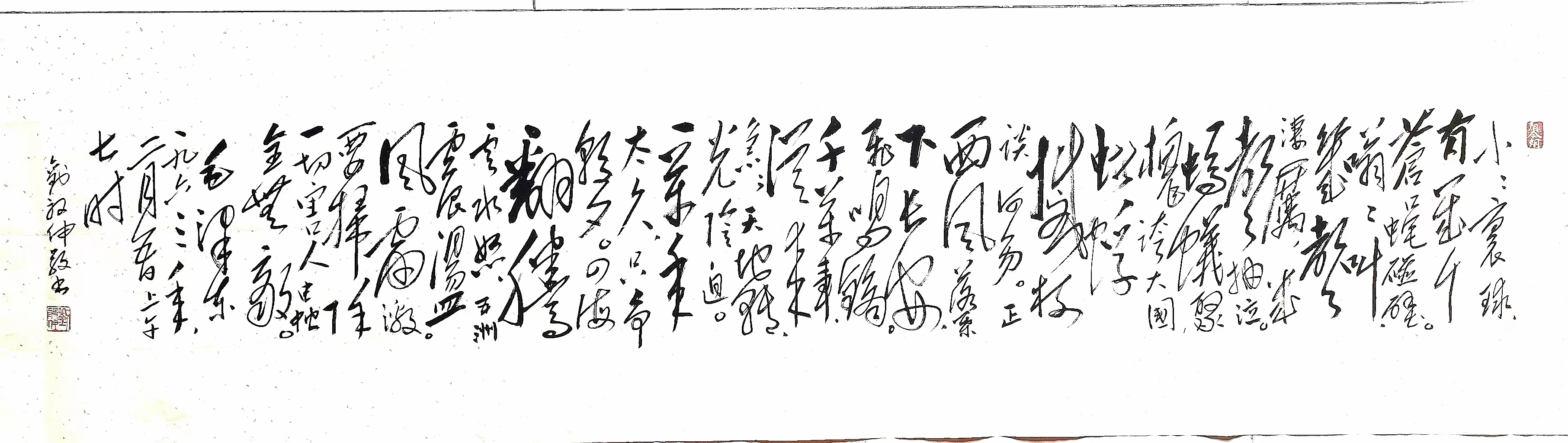

刘般伸先生毛体书法作品欣赏

艺术热线:

13325115197

史志年鉴、族谱家史、

各种画册、国内单书号、丛书号、

电子音像号、高校老师、中小学教师、

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版