《老街巷里的济南名士》系列作品

布政司大街的“张总宪”

侯林 侯环

街巷,乃城市的骨胳与血脉,而名士与建筑,则是骨胳与血脉的支撑,有了它们,城市文化才变得鲜活且流动起来。济南向有《济南地名漫谈》《济南老街史话》《历下老街巷》等书,对发掘济南老街文化甚有裨益,然其中名士贤达多有遗珠之憾。今据读书所得,予以补录,使夫读者看到,济南作为名士之城,在那些看上去普普通通不为人知的小街僻巷里,都会隐藏着许许多多的名人遗踪和风雅旧事。因自即日起,特在风香历下开设《老街巷里的济南名士》栏目,以飨读者。

明清时,布政司大街(今省府前街)是条显赫、繁华的街道,老济南多称其为“大布政司街”,而与之毗邻的省府东街与省府西街,则称为“小布政司街”。因为布政司大街是“掌一省之政”的山东承宣布政使司所在地的缘故,在此街居住的,多豪门显宦。晚清光绪年间,官居都察院左都御史的张英麟便在此街居住,人称“张总宪”的便是。

今省府前街(布政司大街)

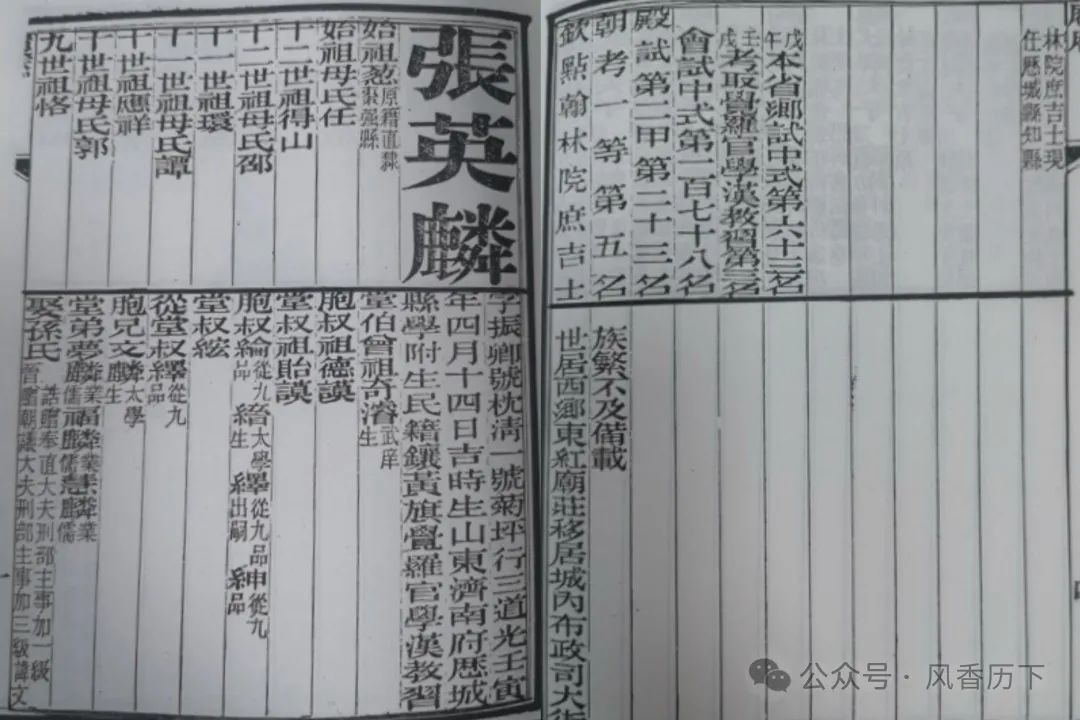

据张英麟会试硃卷,张英麟“世居西乡东红庙庄,移居城内布政司大街”。

都察院,是明清位高权重的中央部门。它执掌纠察全国百官之善恶与政治得失。其最高长官便为左都御史。明洪武十四年(1381),改御史台为都察院,权责依旧。其长官、官属为左、右都御史、副都御史、佥都御史,以及十三道监察御史。不复置御史大夫、御史中丞、侍御史等。洪武十七年定为正二品衙门,设左、右都御史,左、右副都御史,左、右佥都御史,经历、都事,十二道监察御史。

之一:张英麟家世略考

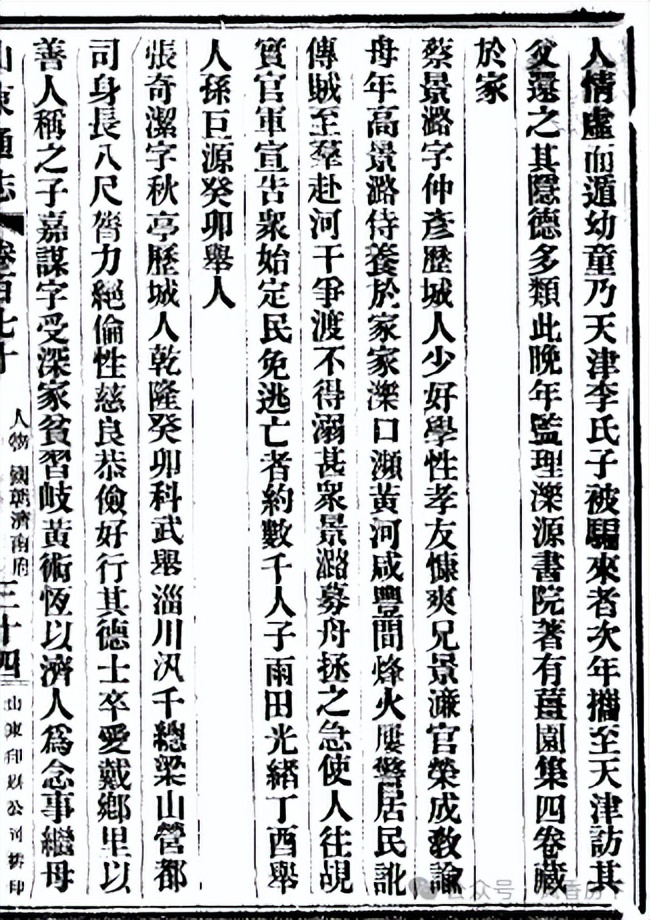

据宣统《山東通志》卷百七十《人物 国朝济南府》“张奇洁传”:

张英麟曾祖父张奇杰,字秋亭。世居历城西乡东红庙庄。清乾隆四十八年癸卯科武举人,历任淄川、招远汎千总梁山营都司,他身長八尺,膂力绝倫,十分健壮,而性情却温厚善良,恭敬儉让,好行仁德之事,赢得士卒愛戴,而家乡的人们都称他“善人”。(乡里以“善人”称之)

宣统《山東通志》卷百七十《人物 国朝济南府》“张奇洁传”

张奇洁的儿子即张英麟的祖父张嘉谟,字受深。因为家境貧寒学习并且精通中医,坚持治病救命为宗旨。他对继母十分孝敬,在继母没有想到之前就为她想好,并且恭顺地依照她的意志办理,因而深得继母歡心,他与異母的弟弟相互友爱,至老不倦,人们对他没有任何的非议之言。他有五个儿子,活到七十八岁。

张嘉谟他的长子张经,字书堂。小时候读书应童子试,未能录取,因为家贫而改经商,使得家庭生计逐渐丰裕起来。他侍奉父母从来不缺少有营养且味道好的食物。他性情严正刚毅,遇到事情能果断处置,治家整肃有方。尤其,他聘请好的老师教授儿子,舍得花费(“延师課子,未尝惜费”)。张经待人寬厚,喜欢接济他人,亲友有求者,无不立刻应允,而济人之急,做了好事,他从来闭口不言。(“济人之急,绝口不言”)他经常为人们排难解纷,教养几个弟弟都能成家立业。他的长子张文麟,太学生。亦能克承家事,不幸早卒。次子,便是大名鼎鼎的张英麟。

之二:升官事小,母病事大

据《清史稿卷四百四十一》“张英麟传”、章梫《都察院都御史张公墓志铭》(见《清代碑传合集)《碑传集三编》卷七)、民国《奉天通志》卷一百四十一“张英麟传”、张英麟会试硃卷等文献资料:

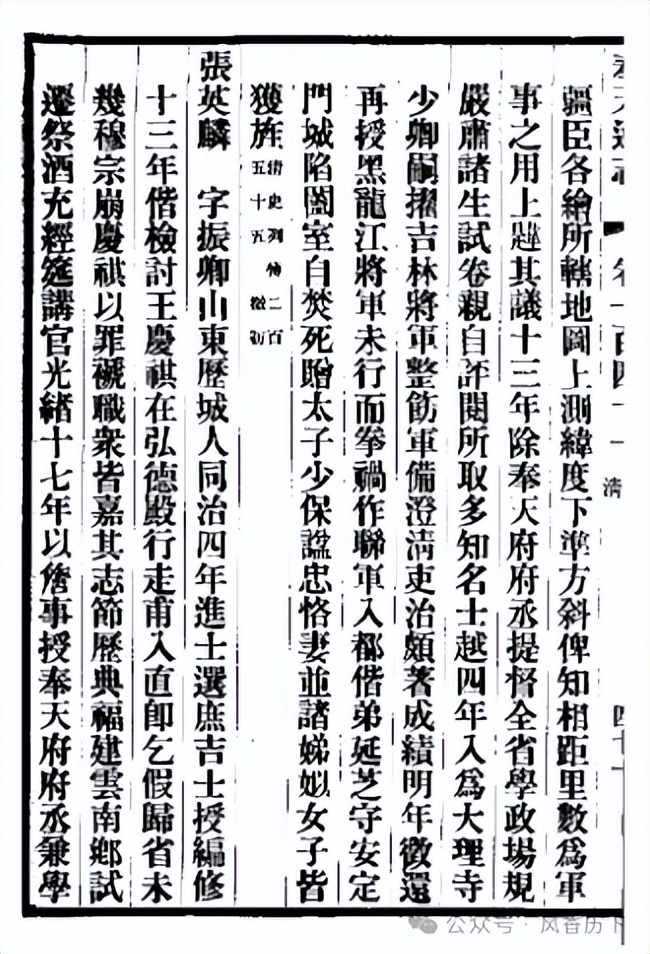

张英麟(1838——1925),字振卿,号枕清,一号菊坪。他曾受业于内兄孙官云以及嵇文骏、花寿山、徐树铭、匡源诸名流,当为东省著名之济南书院、泺源书院之生员。清咸丰八年举人。同治四年(1865)殿试二甲进士,选为翰林院庶吉士,七年散馆授编修之职。八年父亲去世,张英麟哀毁骨立。服丧期满,他回京供职。

张英麟的超越之举发生在同治十三年。

这一年春天,张英麟与检讨王庆祺奉旨在弘德殿任行走,然而,他刚刚进入皇宫值班供职,马上就请假回济南省亲,因为听说母亲得了重病。

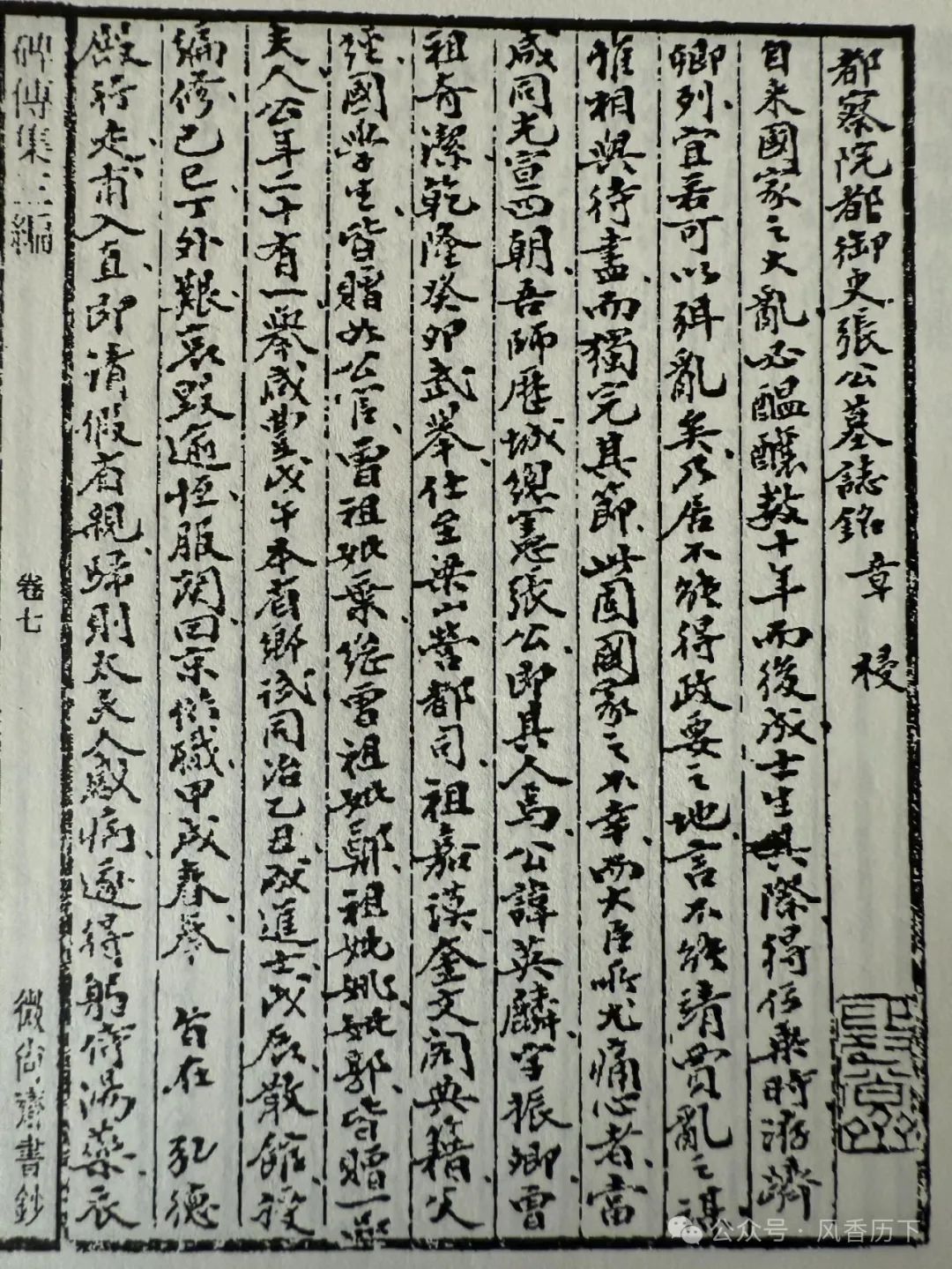

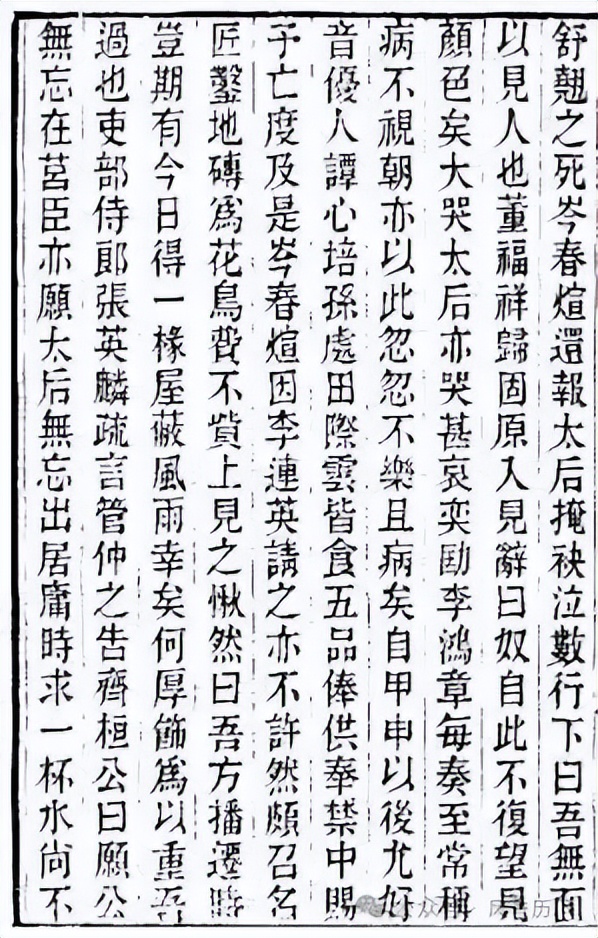

章梫《都察院都御史张公墓志铭》

弘德殿行走,那可不是一般的职务,那不仅是皇帝的亲信,而且是老师。而编修身份的张英麟得到这样的任命,更是世间少有的特殊情况(《都察院都御史张公墓志铭》:“夫弘德殿行走,师傅职也。以编检而膺命,又异数也。”)如果换成别人,肯定会震撼于这样尊崇的任命,而舍不得离去,当张英麟则义无反顾,他思念母亲,以孝亲为上,因而立即归家照料娘亲。有见识的人都认为:这充分展示了张英麟的高风亮节。(“他人处之,震于殊宠,退退之际,不免有所依违,公则念切慈闱,闻母病当即驰归,绝无瞻顾之心。识者谓公之著节即自此始矣。”同上)

而那荣升弘德殿行走的王庆祺你道如何?不久,同治皇帝驾崩,王庆祺以罪撤销职务。(民国《奉天通志》卷一百四十一“张英麟传”:“未几,穆宗崩,庆祺以罪褫职。”)他是何罪呢?是教唆皇帝荒淫无度(李希圣《庚子国变记》:“庆祺以房中术媚上,败。”),因此,人们更加称道张英麟的志向与气节。(民国《奉天通志》卷一百四十一“张英麟传”:“众皆嘉其气节。” 《庚子国变记》:“碌碌而大节有称焉。”)

民国《奉天通志》卷一百四十一“张英麟传”

张英麟回到济南,母亲病势逐渐加重,张英麟“躬侍汤药,衣不解带者月余。”尽到子女孝亲最后的心愿与责任。

之三,立朝四十余年,英风凛然

章梫在《都察院都御史张公墓志铭》中,曾经这样谈到张英麟的立朝风范:

“公立朝四十余年,外和易,无不容;内则耿介,有不可夺之节;升沉得失,绝不置怀。”

又曰:

“迥翔台省,望重位崇。而时势所趋与公所建白,一若水石之不相受,古所谓知而不知,遇而不遇者非耶?”

哀哉,壮哉,犹如雕像般!

章梫(1861——1949)初字桂馨,字一山。浙江宁海人。光绪三十年(1904)进士,历官翰林院检讨,国史馆纂修,京师大学堂经文科提调,学部左丞等。辛亥后,棲迁上海,转徙青岛。张勋复辟,与参密谋。著有《一山文存》十二卷,《一山诗存》十一卷。有《题趵突泉》诗。

《清史稿卷四百四十一》“张英麟传”

光绪元年(1875)后,张英麟以主考官的身份主持福建、云南两省的乡试,不久升迁任祭酒,充经筵讲官。光绪十七年(1891),他以詹事的身份任奉天府丞兼学政。奉天民风朴实,张英麟以奖励为主,使得此地学风兴起,同时,他对于士子严加衡校,多取绩学之士。

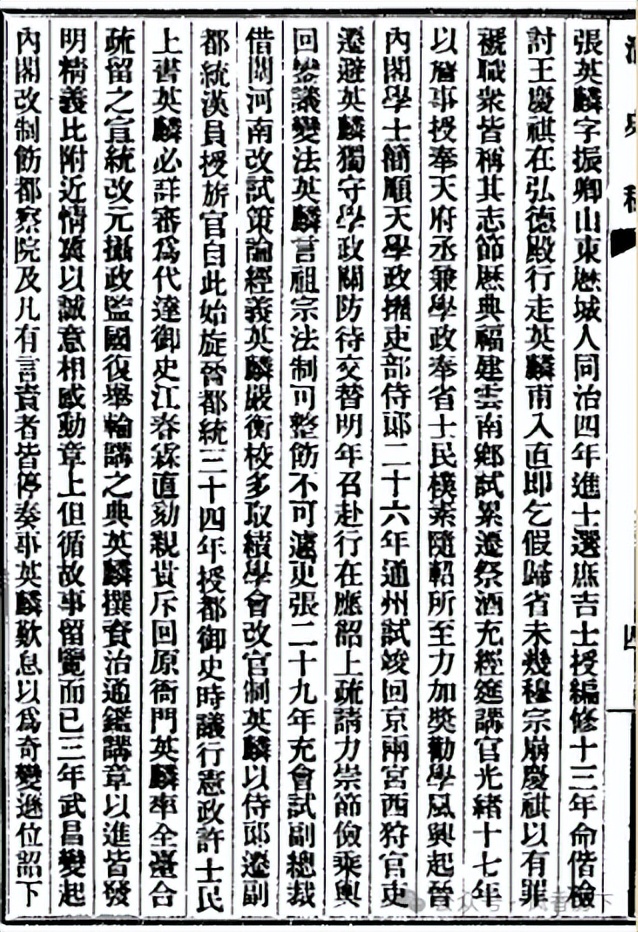

其后,张英麟晋内阁学士,简顺天学政,擢吏部侍郎。光绪二十六年(1900),他主持完通州乡试回京,时两宫太后西逃,百官迁避,张英麟独守学政关防不避。何等的气概与胆识,何等的英姿飒爽!

次年,他奉诏赴西安,冒死上书慈禧厉行节俭,险遭杀头之祸。据湘乡李希圣《庚子国变记》记载:

吏部侍郎张英麟疏言:“管仲之告齐桓公曰:‘愿公无忘在莒’,臣亦愿太后无忘出居庸时求一杯水尚不可得,躬行节俭,损膳减衣,为自强之本。”太后大怒,欲即杀英麟。荣禄、王文韶顿首力争,乃免。

书影:《庚子国变记》

何等的黑暗与腐败!满清的覆灭,实乃冰冻三尺非一日之寒。

慈禧太后回京后,议变法,张英麟主张祖宗法制只可整饬,不可匆忙改变。此乃历史之局限也。二十九年(1903),充任会试副总裁,主持河南考试期间,改试策论、经义,严格批阅,录取博学多才之人。三十四年(1908),他任都察院左都御史。当时议行“宪政”,准许官员百姓上书,张英麟尽力详审,代为上达。其时,有御史江春霖上疏弹劾权贵,被罢免职务,张英麟率领都察院全体成员上疏挽留,(“江春霖劾亲贵被斥,英麟率全台合疏留之。”)展示言官们坚持正义的不屈风姿。

张英麟会试硃卷

宣统即位后,摄政王载沣监国,重兴轮讲的典制。张英麟撰写《资治通鉴》讲章进呈。1912年1月,清帝退位诏书下后,他辞官回乡。1915年后,与毛承霖等人赓续中断多年的《山东通志》、《续修历城县志》,任通志总校和县志监修,使两志得以告竣。这是张英麟对于家乡历史文化的莫大贡献。

章梫《都察院都御史张公墓志铭》概述张英麟生平事业道:“国运兴盛,凡夫从龙。及乎衰败,箕比无功。”而他对于清朝统治者则是“良药苦口”,其结果则是“讳疾则穷”。

张英麟文集未见著录。宣统《聊城县志》卷十二载其《翰林院侍讲学士杨公墓志铭》,民国《定陶县志》卷二十一载其《献宸王先生八秩寿序》,民国《冠县志》卷九载其《重修文庙碑记》。

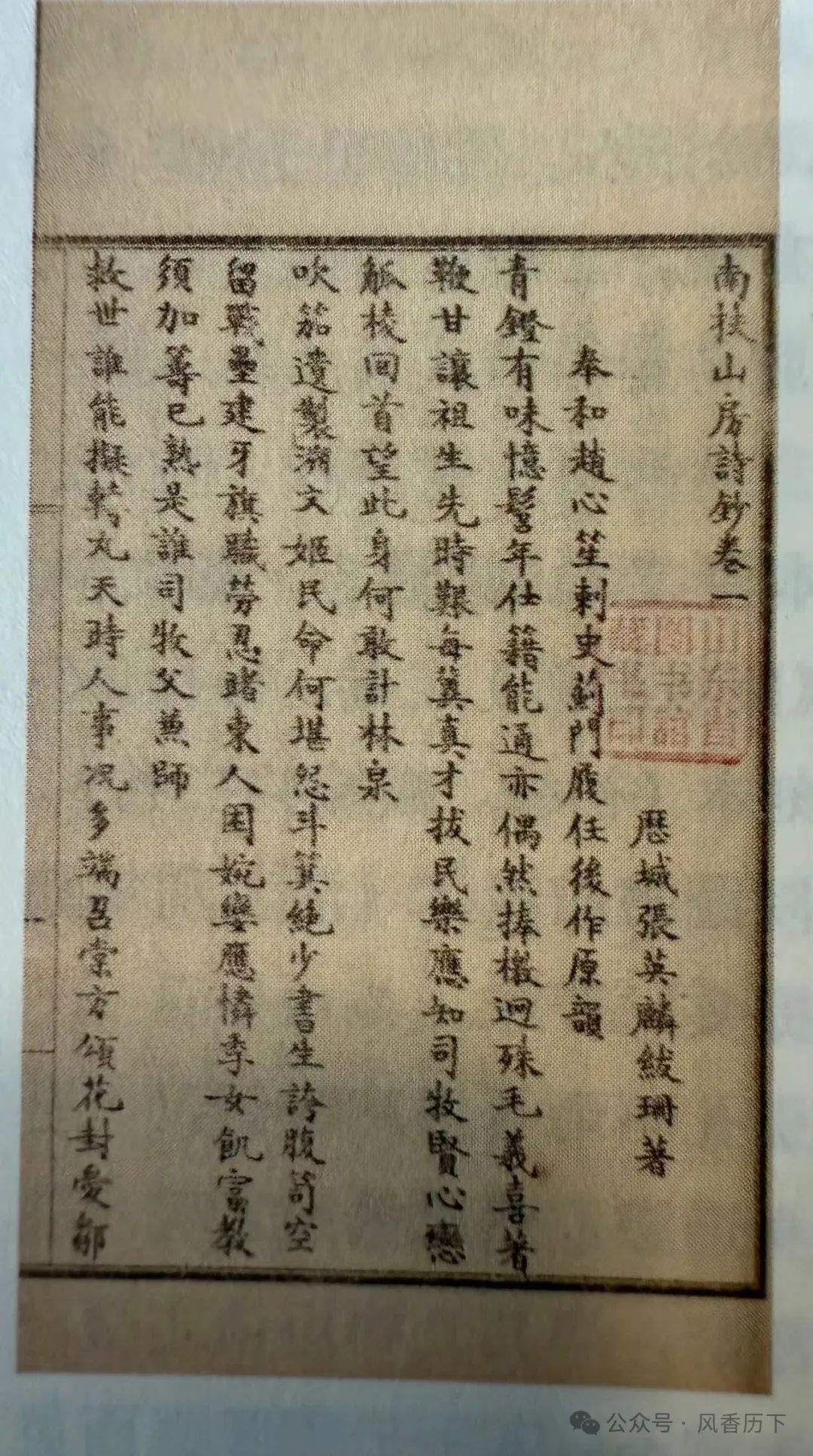

张英麟著有《南扶山房诗抄》,乃是他官奉天学政时所作的诗。为民国十四年济南新华印字馆石印本。山东省图书馆有藏。

书影:张英麟《南扶山房诗抄》

张英麟不惟是一位高官兼学者、诗人,还是知名的藏书家。现代济南已故著名藏书家张景栻先生在《山东藏书家史略·序》(王绍曾、沙嘉孙著,齐鲁书社2017年版)中说:

“四十年来,济南藏书者多大称论斤鬻于丁家崖街故纸贩。书贾亦有前往选购者,往往得善本,唯多零帙残篇,以其多不肯解捆也。故家藏书散出者如邑人张振卿英麟,家布政司大街路东,同治乙丑进士,官都御史。其藏书后人以每斤五分出售于纸贩,不下万斤。贡贾世卿增其值以二角收购,所救出者不少。其书多清人文集,至可惜也!”

刘般伸,特型演员,著名书法家。

有需要刘般伸先生书法作品或者莅临现场演出鼓劲加油的请联系《都市头条·济南头条》。

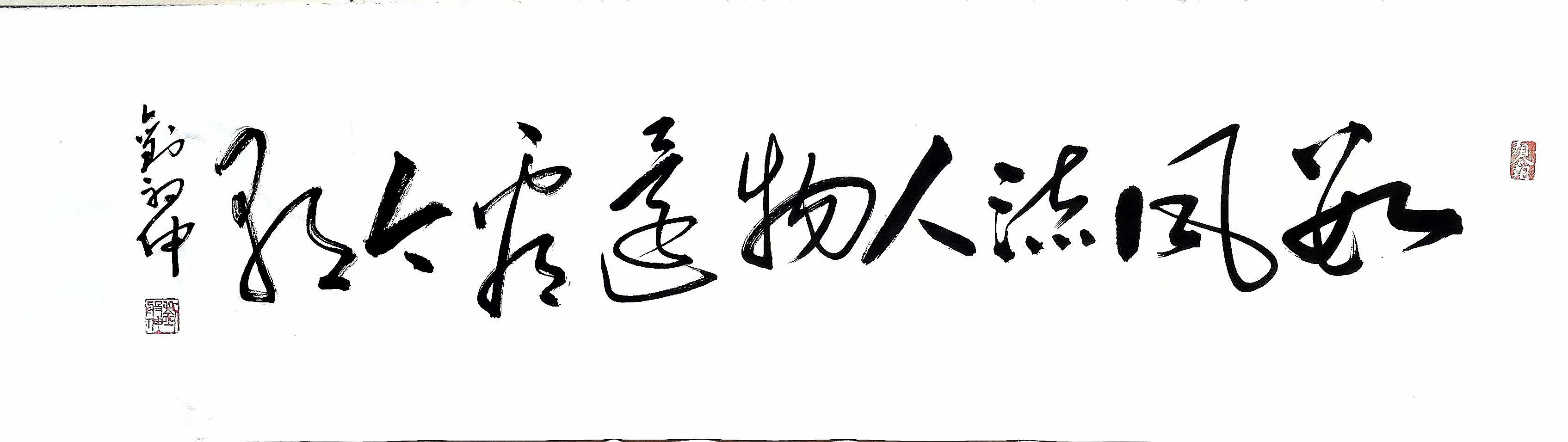

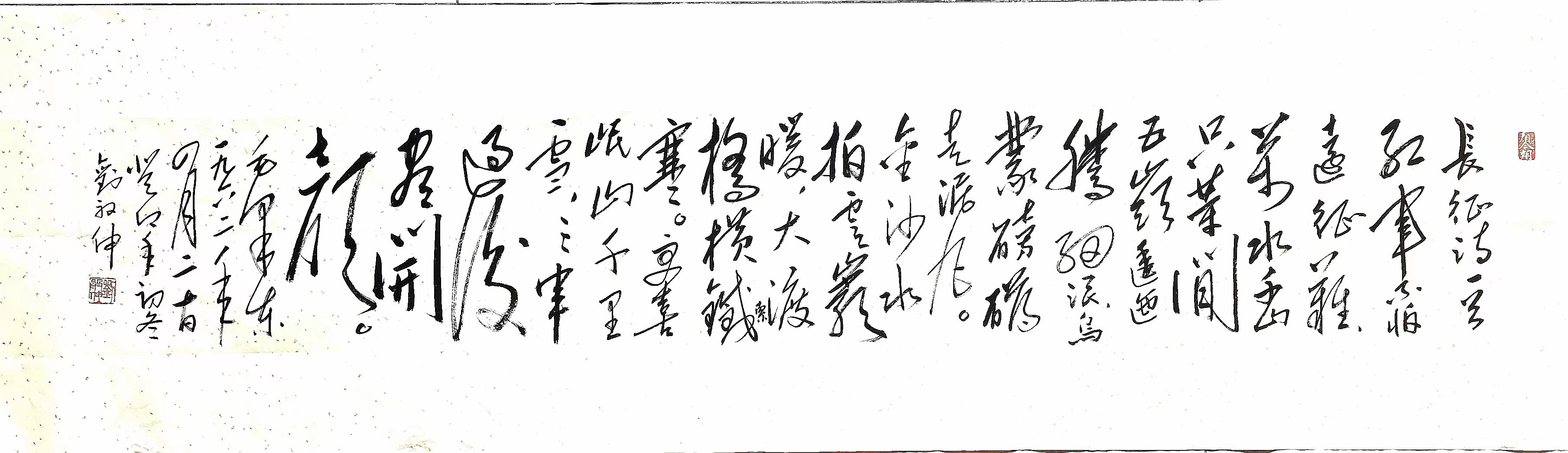

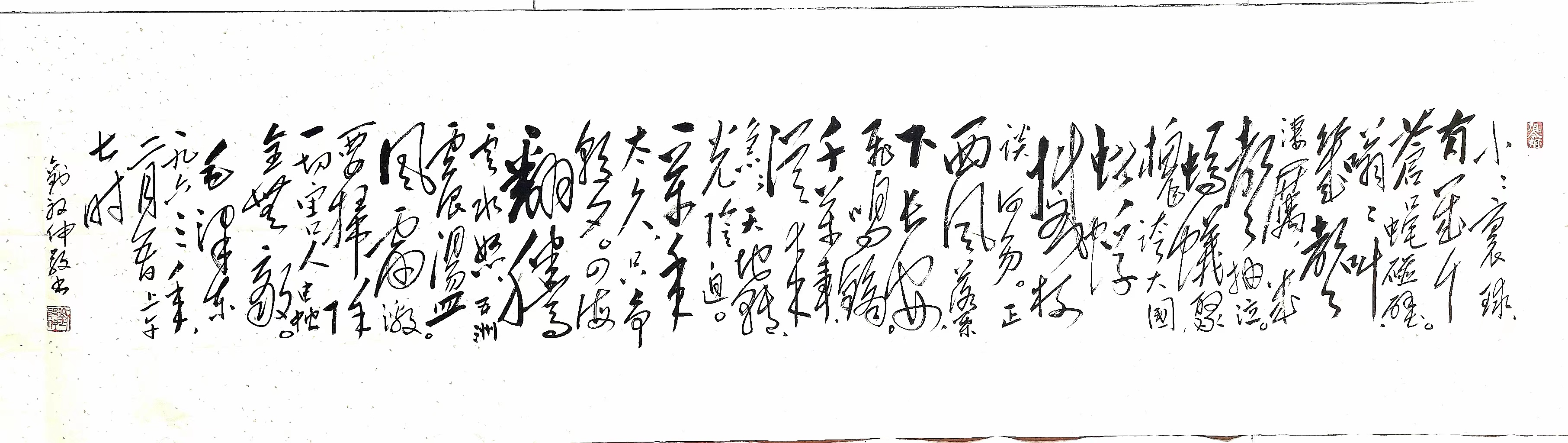

刘般伸先生毛体书法作品欣赏

艺术热线:13325115197

史志年鉴、族谱家史、

各种画册、国内单书号、丛书号、

电子音像号、高校老师、中小学教师、

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版