《老街巷里的济南名士》系列作品

“济南二云”:小沧街兄弟双进士

侯林 侯环

街巷,乃城市的骨胳与血脉,而名士与建筑,则是骨胳与血脉的支撑,有了它们,城市文化才变得鲜活且流动起来。济南向有《济南地名漫谈》《济南老街史话》《历下老街巷》等书,对发掘济南老街文化甚有裨益,然其中名士贤达多有遗珠之憾。今据读书所得,予以补录,使夫读者看到,济南作为名士之城,在那些看上去普普通通不为人知的小街僻巷里,都会隐藏着许许多多的名人遗踪和风雅旧事。因自即日起,特在风香历下开设《老街巷里的济南名士》栏目,以飨读者。

小引:小沧街里出精英

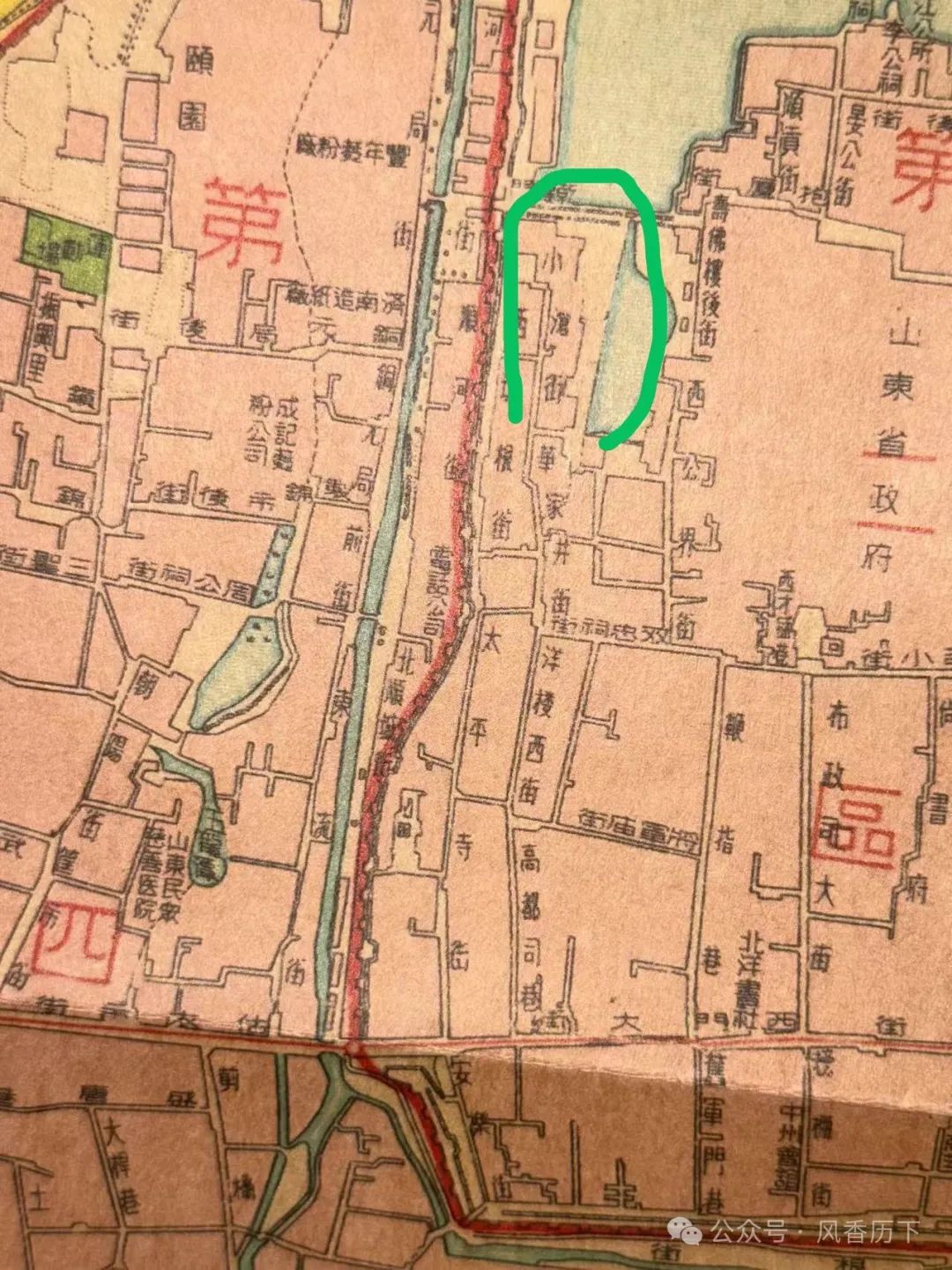

今泉城路西头路北,有济南名街高都司巷,南北向,其北为启明街,这启明街的名气较之高都司巷便差了许多。原启明街是仅有四个大门的一条短街,因街西口有一玄武庙,故曾名玄武庙街。1930年改称现名。1965年更定街名时,它却将洋楼西街、升平街、华家井街、小沧街并入其中。启明街最北端,临大明湖处,便是我们今天所要说的小沧街了。

民国《济南市街道详图》之“小沧街”

小沧街名声不算大,民国续修《历城县志·地域考二》“城内八约”“忠字约”有:“……曰小沧街、曰华家井,共二十七街巷。”清代咸丰、同治年间,此街居住着一家贫穷的孙姓人家,名文芹,更是名不见经传的平头百姓,然而,孙文芹的两个儿子,其二子孙官云、三子孙纪云却非同了得。兄弟俩均为进士高第,显赫京官,官云且为翰林,而纪云则为道台。

这“济南二云”的故事颇为精彩,且听笔者一一道来。

之一:“济南二云”之孙官云

依据民国续修《历城县志·列传二》“孙官云传”等文献,笔者整理孙官云生平事迹如下。

其一,博学多才,独得妙解选翰林

孙官云,字紫峰。年幼时父亲去世,家庭贫穷,不能从师就学。只能与弟弟孙纪云相互切磋,互为师友。官云酷爱读书,以至废寝忘食。他终年不出家门院落,一心苦读。二十岁,与弟弟纪云同入历城县学,成为诸生(秀才)。咸丰二年,山东壬子科乡试,他以第十名的成绩考中举人。

咸丰六年,官云考中进士,当时的朝考题很偏,为“二子之心,非夫子孰能知之”,题目不是来自四书五经,而是来自程颐、程颢对于经典的解说。《论语·公冶长篇第五》有“子曰:‘伯齐叔夷不念旧恶,怨用是稀’。”程子曰:“不念旧恶,此清者之量。”又曰:“二子之心,非夫子孰能知之?”(见朱熹撰《四书章句集注》,齐鲁书社1992年版)这样,朝考时人们大多不知其出处,几乎全都傻了眼,而博学多才的孙官云独得其解,如鱼得水,于是列为一等,选翰林院庶吉士,散馆,改刑部主事。

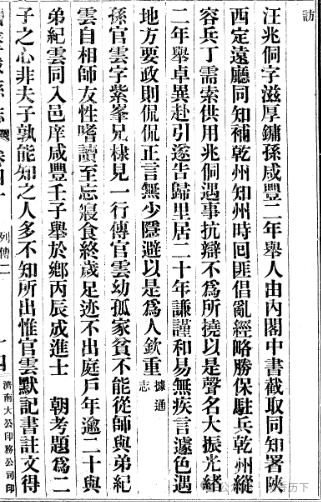

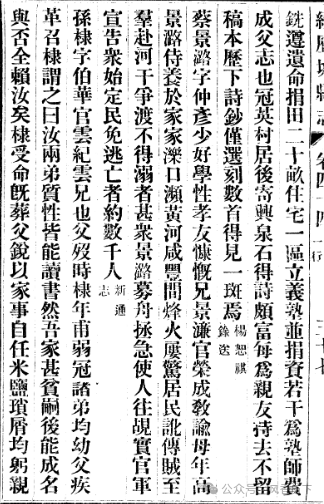

书影:民国续修《历城县志·列传二》“孙官云传”

其二,治狱高手,刑部人称活“菩萨”

孙官云勤以治狱,慈以待人。虽为刑官,而有“菩萨”的称号。

秋审处是刑部最具权威、最关键的部门,一般官员是进不去的。而官云到刑部不久,便因“精於例案”而参与秋审。

秋审,我国古代复审死刑案件的制度。因于秋季举行,故称。清制,各省于每年四月,对判处死刑尚未执行的的案犯,再行审议,分为“情实”、“缓决”、“可矜”、“可疑”四类,报送刑部。秋八月,刑部会同大理寺等,对上述原判死刑的四类案件集中审核,提出意见,最后奏请皇帝裁决。人命关天,因而秋审官员,权责极重,能力超强。官云在刑部任职二十余年,于光绪己卯(五年)提升员外郎,以其才干,不久将有大用。然而此时,他却以“足疾”而请求退休,回归老家济南。

刑部有先例、规则,凡是司员办理大案、要案,个人都有“手抄秘本”记载案情经历,其价值最高,后来者求其指授,必得带着礼物拜师求学。官云在刑部时间长,办理案件多,其手抄秘本最多,然而,他离开之时,却全部无偿赠送给刑部同仁、同乡陈传奎。陈传奎“视为秘宝,以为千金不易也。”

其三,品端学醇,梯云文社裕后学

作为品端学醇的一代翰林,官云有着很高的声望与文望。回到济南,求学请业者接踵而来,踏破家门,于是,官云办起了“梯云文社”,向济南学子传授制艺与知识。旧时济南府学前有梯云溪与牌坊,鼓励学子努力向学、青云之上。每届秋闱即山东乡试,中举人者颇多梯云文社成员。此后,官云又被聘为济南书院山长(主讲),成就后进,培养济南诸多人才。

官云性情淳厚,生平从无疾言厉色。他与弟弟纪云年幼时同学,后来同在京城做官,相处怡怡,令人称羡。他将兄长寿仁的儿子视若己出。寿仁生病,他爱护、照顾无微不至。寿仁死后,他哀恸不止,以至旧疾转增,遂不起,年五十七岁。

之二,“济南二云”之孙纪云

据民国续修《历城县志列传二》“孙纪云传”等文献,我们可以想见孙纪云为官之卓绝风采。

其一,精于治狱,操守谨严,行贿者“不敢启齿”

孙纪云(1834——),字幼轩。官云弟。同治四年,纪云考中进士,以主事分配到刑部,因为此时哥哥孙官云正在刑部任职,必得回避,于是改为礼部。在礼部,孙纪云“详稽典礼,勤於治事”,为长官所器重。时间不长,便提升礼部员外郎、转升郎中。光绪初年,纪云擢升河南道御史,转京畿道。当时,京控案件(指官民赴京向都察院控告的案件)多由京畿道承审,因纪云精于治狱,当时都察院的副长官左副都御史张佩纶,意气风发,为属下敬畏避席,却唯独激赏纪云,他说:“任何文稿由孙纪云核定之后,便可完全放心了。”(“凡稿由孙某核定可勿覆核也。”)对纪云的见重到了如此程度。

孙纪云清正廉洁,操守谨严。一次,有一位朋友来见他,身上带有巨金,将有所请托,等到听完纪云的言论,方才知道此事绝不能行,“竟不敢启齿而去”。孙纪云生平奏疏,从来不留稿,所以外人不得知其中内容。

其二,心怀百姓,盛名自在民心

光绪九年,孙纪云出任山西平阳府知府。临行,光绪勉励他说:“山西大灾之后,元气尚未恢复,你要当个好官。”

抵达平阳,他夜理簿书,经常半夜不寐,于是得了奇怪的疾病,只得告归田里。病好之后,仍回原省,任朔平府知府。朔平地瘠民贫,士风固陋,纪云到任后,振兴文教,选择士子之颖秀者亲自为之授课讲解,光绪十七年山西辛卯乡试,遂有二人考中举人。

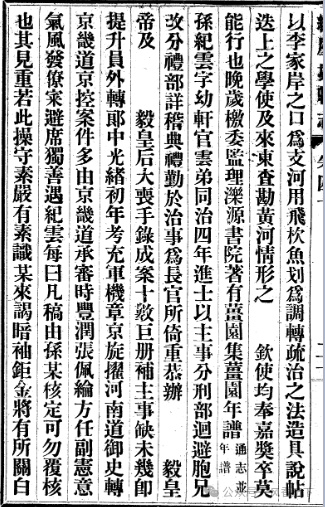

书影:民国续修《历城县志·列传二》“孙纪云传”

后来,孙纪云由潞安府知府调任大同知府,开启了其人生最为艰难、亦最为灿烂照人的岁月,将一位一心为民的清官形象展示无遗。

原来是,此时正值山西荒歉之年,其他基层官员为了讨好上司,特别是头上的乌纱帽,不管百姓死活,往往匿而不报。而唯独纪云毅然申报请求赈灾挽救百姓,山西巡抚几次训斥他,纪云最后只好冒着巨大风险,先行开仓以救灾民,然后,自请擅自开仓之罪。巡抚大怒,准备严惩,并且通告全省以大同府孙纪云为警戒。然而,正在此时,朝廷大臣知道了山西灾荒,电询山西赈灾筹办情形,而且江南富绅也已派人携款前来放赈救济,于是,巡抚大为恐慌、惶悚,急忙取销前发通告,而加倍给予纪云先前所申请发赈款之数,以掩盖他的失误。一场风暴就此了结。纪云奉饬办赈,他慎重选择属员,亲自调查放赈,救活的百姓无以数计。而一切司员薪水与车马之需,全部由自己的廉银支付,不动公款。当政者因为他办赈出力,想为他请求奖赏,纪云曰:“吾不能弭天灾於未萌,而又因以为利,可乎?”誓不接受。于是,大同士民为他立生祠於雁门关孙百谷祠内。

盛名自在民心,这才是最大荣耀!

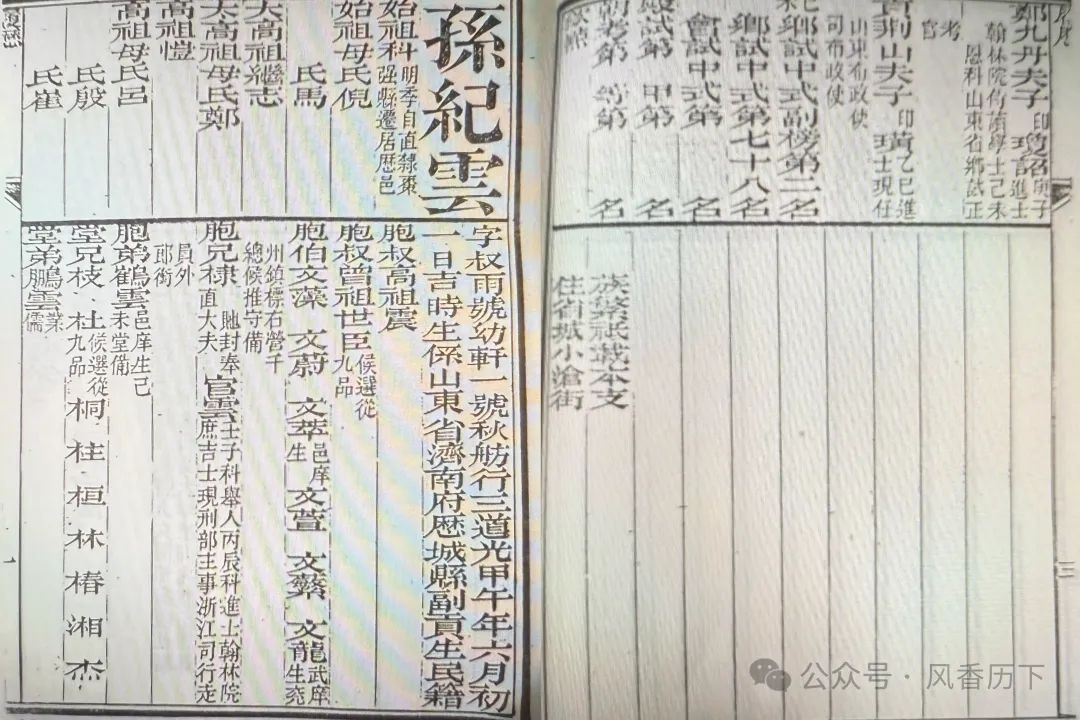

孙纪云乡试硃卷

后来,纪云调补太原府知府,他慎於治狱,所审理案件出于公正,大多不屈从上官的意愿,于是,上官遇事便毁伤甚至倾轧他,而又不能找到他的过失。再后,纪云曾署雁平道、冀宁道。得寒疾,于是自请开缺,归道班候补。其年,卒於太原。

纪云性好读书,平时手不释卷。三十岁前,手抄本及杂著盈箧。捻军过济南时,正馆於泺口镇,匪至不及徙,尽散失。存者惟《苏人新编》二卷。

之三,“济南二云”读书成名,皆兄孙棣之力

还有更为感人的,是济南二云的成功,背后有人;甚至可以说,全部在于其兄长孙棣的扶助与付出。

据孙纪云乡试硃卷,孙家弟兄四人,依次为孙棣、孙官云、孙纪云、孙鹤云。前面所讲“寿仁”者,正孙家老大孙棣是也。

之所以孙棣之死,令其弟官云痛不欲生,甚至接踵而亡,此亦足见孙氏兄弟情深,兄长抚爱之恩难忘也!

据民国续修《历城县志·列传六 一行》“孙棣传”:

孙棣,字伯华。当年,父亲去世时,孙棣20岁,三个弟弟均年幼。父亲临终,对孙棣说曰:“你两个弟弟官云与纪云都能读书成事,但是我们家里贫穷。今后两个弟弟能不能成名,就全靠你了。”(“汝两弟质性皆能读书,然吾家甚贫,嗣后能成名与否,全赖汝矣。”)

自此之后,孙棣牢记父亲遗命,将家事全部承担起来。柴米油盐,一切琐屑事务,均亲自办理之,决不令弟弟废读与分心。

书影:民国续修《历城县志·列传六》“孙棣传”

当时,孙家极为贫寒,家徒壁立,于是,孙棣便以佣书谋生。佣书,是中国古代受人雇佣以抄书为生的一种职业,因为,孙棣活干得漂亮,“精於计核”,山东布政司署等部门,争着请他“主文稿”。每年的收入稍有丰裕,而孙棣全部用来养家,供弟弟读书所用。后来官云、纪云同时入县学成了秀才,孙棣很是欣慰。然而仍然不以家事连累诸弟,使他们专心研习举业。后来两弟先后中举人,成进士,同在京师为官,他还不时资助他俩,不使困乏。因而,人们无限感慨地说:“官云、纪云弟兄以贫家子弟能够读书成名,全部是哥哥孙棣的力量与付出呀!”(“论者谓:官云弟兄以孤寒得以读书成名者,皆兄之力也。”)

之四,“孙善人”名扬历下

孙棣性情慈善,对待同族都极为厚道。他的堂妹,在丈夫死后无依无靠,他便将她接到自己家里,以终其身。堂弟的妻子没有儿子,也依靠他家居住。从弟孙鹏云自幼丧父,生计艰难,他便布政司署的事务让他去做,自已则从事盐务。邻居有张姓者,贫穷无计,年终自缢於孙棣门外。孙棣早晨看到,立即抢救,得以不死。问所苦,张氏说:“没有办法再活下去了,想死在您的门前求你埋葬我。”孙棣以好言劝慰,并给他钱十缗。其后张氏仍无以为生,打算将门前水田五亩求售於孙棣,孙棣说:“如果这样,你将如何养活老婆孩子呢?”于是,孙棣便照原价作“典契”,而仍然由张氏承种。其厚德类如此。所以,孙棣在济南,人称“孙善人”。(“有孙善人之称”)。可惜年过六旬,被时疫夺去姓名。至今亲旧犹称盛德云。

今启明街

尾声,美丽的小沧街今已荡然无存

近日,为了给文章配幅图片,笔者前往寻找小沧街。

小沧,青色的碧水,一个多么美丽的名字,这名字,可能是此街濒临大明湖的缘故。然而,令人沮丧的是,此街早已在旧城改造中荡然无存,代之(呆滞)而起的是一座座灰中间黑的楼群。小沧也,街也,吾济之名士旧居文化遗存也,其命运好不令人伤怀也!如若“济南二云”九泉下有知,当不知何如哉?