在“三从”与“四不”之间

观刘从明“有心长做济南人”书法展有感

石念军

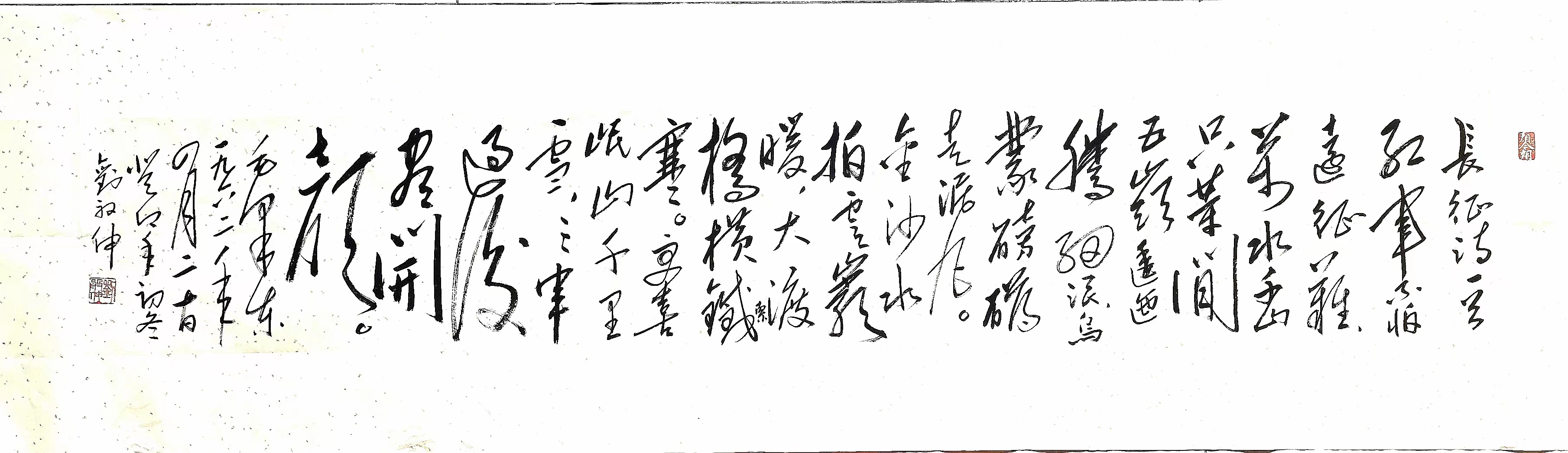

8月24日,“有心长作济南人·刘从明书历代咏济南诗文书法展”在济开幕。

此次展览以彰显济南“名家、名篇、名城”为主题,从历代寓居游历济南名士及本土名家中撷取歌咏济南山水名胜诗词联赋100余篇,创作书法作品90多幅。刘从明自视展览为一次综合的艺术考验,也是一次挑战自我的创作实践。我则从中读到他对于书法艺术当代价值的积极探索。

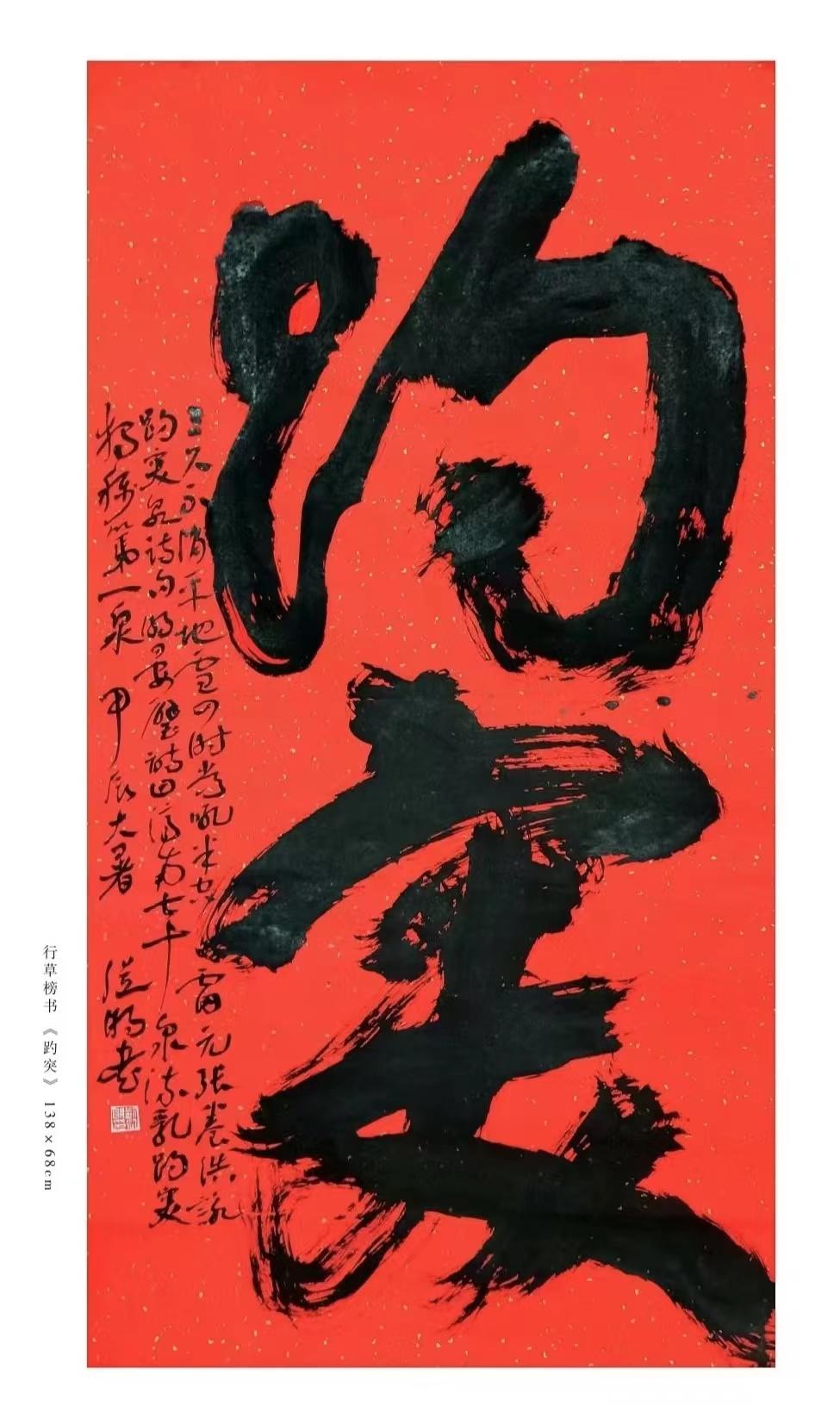

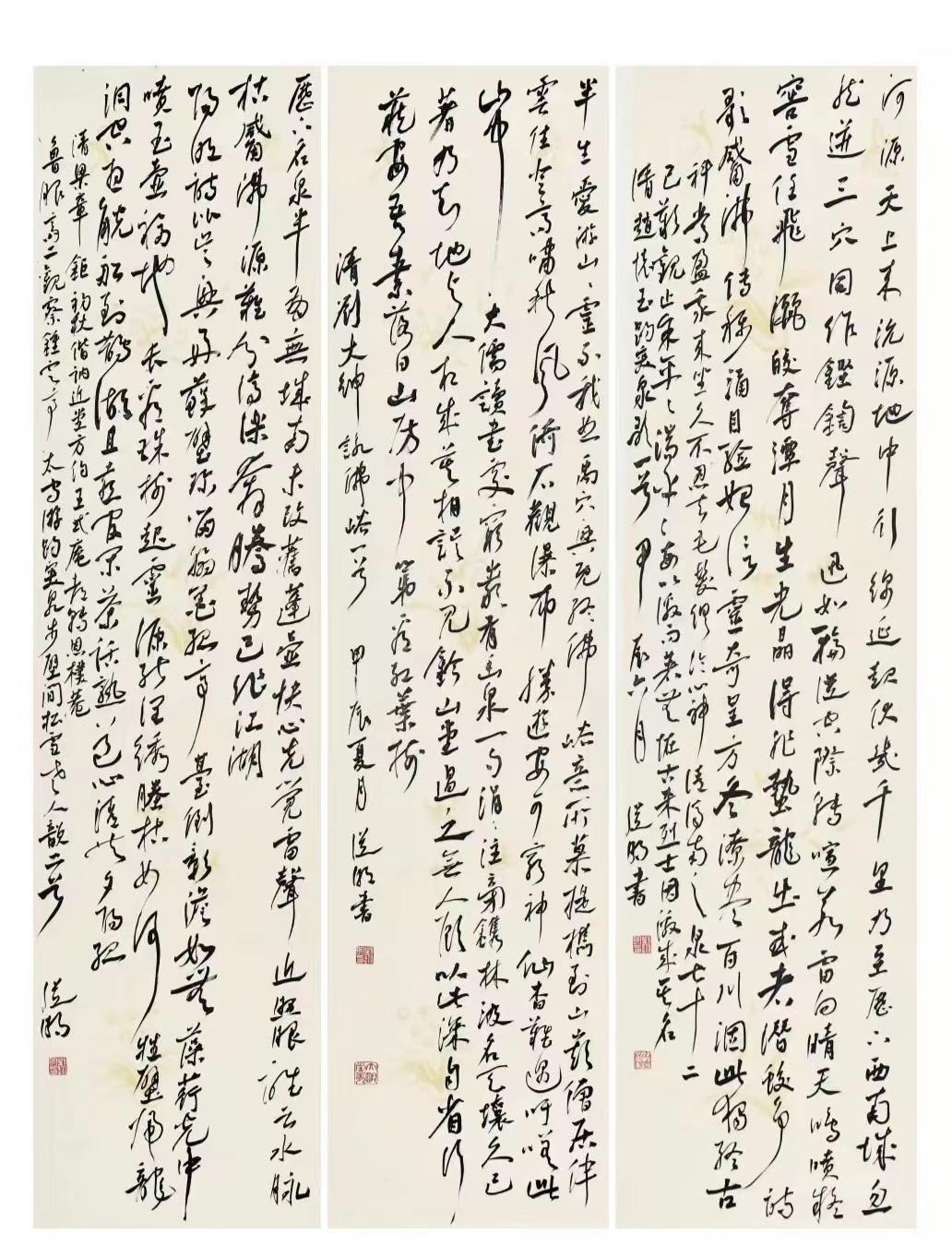

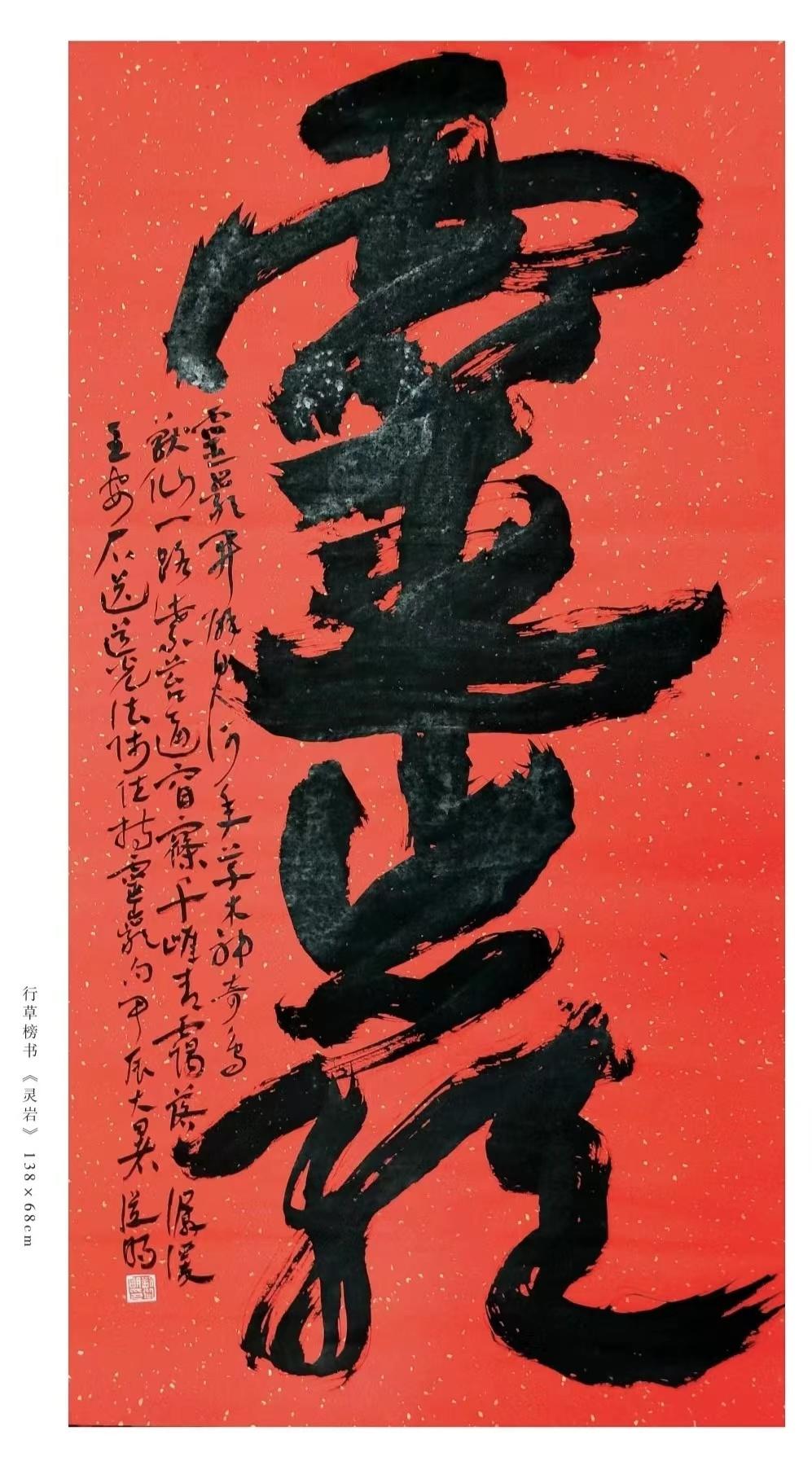

从明成名久已。其书,时而势如飞天,得长枪大戟之沉着痛快;时而长袖善舞,暗藏些许柔美的弦音。一如其人,军旅生涯,赋予他傲人的筋骨;辗转体制,身段亦显柔软。笔墨如同其人生承转的无声之歌,展露才情,更彰显人格。

与从明相识经年。偶有相逢,多是酒肆。印象至深,乃是至为善饮。把酒言欢之际,常常不拘于矩,亦不拒人于外。强悍之风姿,每每让吾辈望而生畏。仿佛那杯中之酒乃是砚中之墨,唯有以豪情生发,才能奉迎盛世。那一言一行之间的起承转合,恰如他亦碑亦帖的纵情书写,时而扶摇直上时而清浅低唱,弦歌不断之间,总有聪慧者的奇思与妙想。

出世如碑,入世则帖。世人多视出世与入世如水火之不容。其实,碑也好帖也罢,本身都是基于特定的规则,而呈现出规律性的认知。显然,身处庙堂而倾心于书艺的从明,是善于踩在出世与入世的边界上起舞的。

边界一向是敏感而危险的。边界之上,从明何以起舞?在我看来,答案或可概括为“三从”与“四不”。

“三从”,可谓之“规矩意识”。

其一,从于心。从明作书,不拘于一笔一画,而在乎思想的倾注与情感的表达。如我们所见,倘若逐字研判,其书或可言时有“败笔”“拉胯”的表现,但通篇视之,则皆舒畅自然且气息盎然。所谓“欲书先散怀抱”,书法的价值本就不在于字形之美,而在于融汇其中的情感能否引发广泛的共鸣。如于明诠所言“书法中有意思的那点意思”,从明诸多看似不意之间的书写,实际是一种价值恪守。

其二,从于古。问渠那得清如许,为有源头活水来。书法之学,贵在传承,贵在融汇,贵在积聚,贵在突破。从明经年临池不辍,于古用功颇深。上追秦汉,下慕明清。篆隶楷行,诸体皆善。尤得明清之行草气韵,构建自我气象。“师古而不泥于古”知易行难。化古为今、与古为新,见其功力之深厚亦见其禀赋之超然。

其三,从于时。“笔墨当随时代”是艺术的根本规律也是艺术价值的基本内涵。凡是艺术,皆随时代而变。“时”是历史维度的,更是生活维度的。时迁事移,笔墨何以关切当代的社会生活?可以说,从明关于书法艺术与区域文化融合路径的探索与实践,就是重塑书法艺术时代价值的过程。“时”是时间层面的,更是创新层面的。从根本上讲,“从于时”就是因循时代需求、适应生活场景,应时而变、顺势而变。就这一点而言,从明的诸多探索无疑是有意义的。

“四不”,或可言“底线思维”。

其一,不媚于俗。如果说艺术之路上有一个最大的陷阱,那么,当属“雅俗共赏”。从明确信,真正的艺术一定是小众的。所谓“曲高和寡”,“雅俗共赏”的只能是商品而不会是艺术。

其二,不流于形。书法艺术发乎于心,而外赋于形。如“书为心画”之言,心为本、形为末。从明的书法一向形神俱佳,但他始终清醒地知道,万不可舍本逐末。

其三,不攀于贵。有人的地方就有江湖。从明身居庙堂,对此心知肚明——明其利更明其弊,而决意不寄于权、不攀于贵、不栖于富。书法艺术的漫漫求索之路,没有独立的思想,就没有独立的立场。没有立场的东西,必然不是艺术。

其四,不欺于己。已故著名书法家魏启后先生有一副对联:“独执偏见,一意孤行”。此联也被很多人视为魏老的艺术观。从明亦深感如此。人是艺术创作的主体。人怎么样,作品就怎么样。只有直面真实的自己、只有真善美的人生,才能创造真正有价值的艺术。

“三从”“四不”殊为不易,更显从明当下的难得。有道是,同辈已如是,吾辈当自勉。

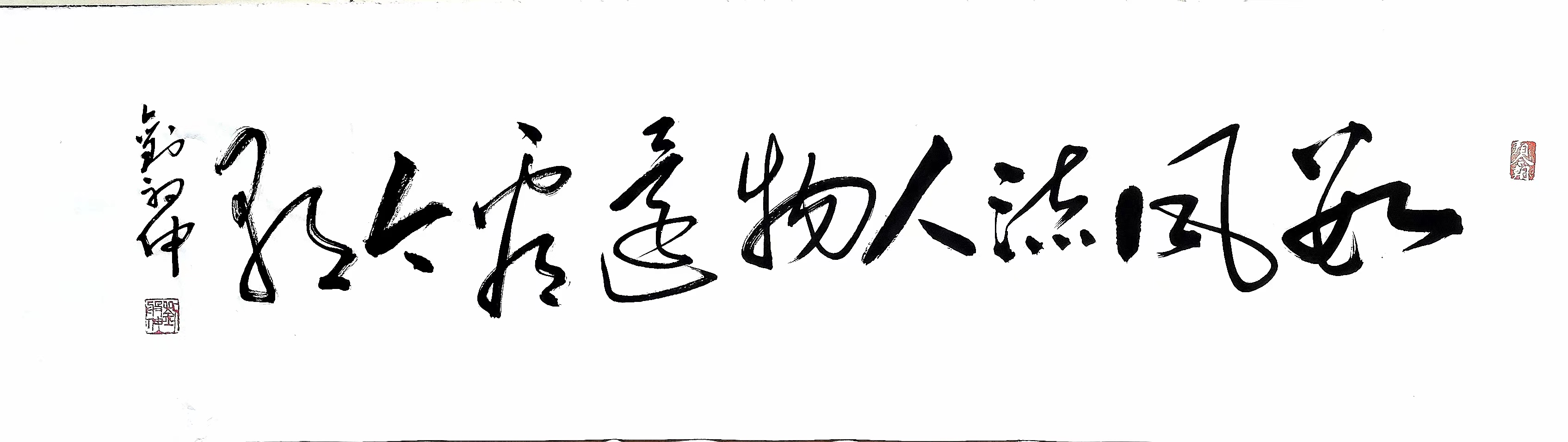

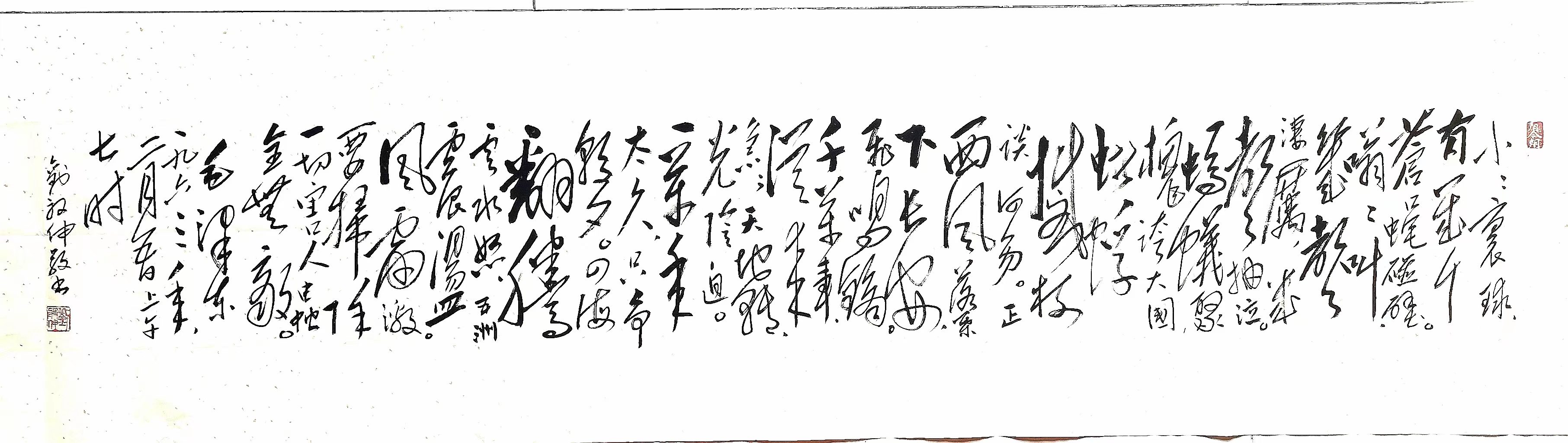

刘般伸,特型演员,著名书法家。

有需要刘般伸先生书法作品或者莅临现场演出鼓劲加油的请联系《都市头条·济南头条》。

刘般伸先生毛体书法作品欣赏

艺术热线:13325115197

史志年鉴、族谱家史、

各种画册、国内单书号、丛书号、

电子音像号、高校老师、中小学教师、

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版