最忆的还是那段准兵生活

——朝花夕拾系列之五

宫承亨

上世纪1961年8月11日上午,盛夏未央,骄阳似火,酷热实属难耐。

可是,这对一群刚刚应征入伍正在奔赴疆场的新兵来说,对此遭遇却若无其事,毫不在意。其实,在他们每个人的内心世界里,恐怕比外边的天气还要热。虽然他们不做声,但人人都知道:自己正在面临着一场命运的挑战!

十时许,这支看似浩浩荡荡而实松松散散的队伍,每个人都是“破天荒的第一次”,走进了这所令他们神往若渴的军营,从而开始了那段不算长但却轰轰烈烈的新兵连生活;同时,也即拉开了他们人生在世正式走上社会的帷幕。刚刚告别母校年满二十岁的我,就是其中一员。

说心里话,我对这个“8·11”和那段新兵连生活珍爱有加,情有独钟,所以至今记忆犹新。这是因为在那时,我竟鬼使神差写下并保存下来了几篇记录实际生活的习作,以至后来成为我常读并由此联想到一些相关的人和事,也常因这些人和事而生发一些感慨。

时光荏苒,尽管那段新兵连生活一晃六十三年过去,但岁月轮回。时逢今日,又一个酷暑难耐的盛夏到来了,那种每到此时内心就比外界还要热的感觉依旧阵阵来袭。当熬过“八一”涌来的怀旧思潮后,眼下“8·11”接踵而至,我奈何?为安顿心情,谨将这几旧作与当时写作经过回顾祭出,也权作自我慰藉。

其一:再唠“新战士进营房”及“补记”

踏入军营,首先映入眼帘的是一片生机勃勃绿色。绿草如茵,绿树成荫,站在绿荫长廊两侧欢迎我们的是清一色绿色官兵,就连操场上那本就刷着绿漆的大炮也披着绿色伪装网。这一切,简直绿成了一幅绝妙风景画。然而,最吸引我眼球的,却是那画中的“万丛绿中一点红”,即那绿色官兵衣领上的红色领章,这与走在大道中间的我们形成了鲜明对比或反差。看到这,我蓦地想起了刚下火车冯排长对我们说的那话;“你们现在还是‘光板子’,顶多算是准兵,到新兵连一定要努力学习,谨防掉队!”哦,我心“咯噔”了一下,赶紧向前迈了两步。

到达新兵连那天下午,先是全体新兵集合进行了班排建制编排。我被编在了一排四班,排长仍是到邹平接待我们的少尉军官冯贺才;班长是指挥连的优等兵赵元利。紧接着,就是连长贺其才强调注意事项并提出了若干要求,再是指导员韩寝传要求大家踊跃写稿,共同办好黑板报,接下来就是原地休息。这个时候的我,心情仍然难以平静,所以就趁这个空儿,一口气写了“新战士进营房”这一拙作。尽管它拙得既蹩脚又清涩,但却是我离开学校课堂上的作文薄而写就的第一篇应用文稿,第二天就登在了新兵连的首期黑板报上。

原文: 新战士进营房

一九六一年八月十一日,一批新战士第一次走进了中国人民解放军5445部队营房。

坐在火车上,

好像飞一样。

群山丛林排排倒后方,

车轮滚滚在歌唱。

这个埋头想,

那个探窗望,

新战士的一颗心哟,

巴不得一步踏进营房。

远远见到了营房,

就像第一次见到了亲爹亲娘。

亲爹娘在向陌生的儿子招手,

儿子也头一回感受到爹娘的慈祥。

锣鼓震天响,

彩旗迎风杨,

军营真个大家庭哟,

热血在新战士心窝上激荡。

一颗滚烫的心哟,

难道要真的跳出胸膛?

老战士接过了俺的背包,

首长拍着俺的肩膀问家常:

是哪?多大?上了几年学堂?

俨然,就像那老战友重逢一样!

新战士坐立不安,

一口气跑到了炮场。

啊,这就是大炮哟,

好家伙,真漂亮!

为了你,我苦捣了多少心肠!

看见你,又增加了多少力量!

咱们拜个八字兄弟吧,

从今后只要有你,有我,

那入侵的豺狼就休想,

休想在我们的面前逃亡!

(一九六一年八月十一日写于新兵连四班)

我有一个收藏业余习作的本本叫《革命生涯》,四十六后我在整理过去的习作时 ,对那个“8·11”又作了补记。

原文: 到营房的那天已近中午,刚放下背包就见南边操场上的大炮伸着长长的脖子,扬着高昂的头,整齐地排成“一”字横队。哦,好一派雄伟壮观景像!这时,大家正在忙着洗脸,准备去食堂吃午饭,但我却没有,而是抽了这个空儿一口气跑到了操场去看大炮。

当时,在炮场站岗的是一位老兵,当我气喘吁吁地跑到大炮跟前,他就主动地和我的打腔,“没见过大炮吧,新兵?”

“是呀,这家伙好大啊!”我说。

“你敢打炮?”

“当然!”我满口应承,并问,“这叫什么大炮?”

老兵显得有点自信,且慢言慢语声音很高,“这叫八五公厘加农炮,可以直接瞄准,是专打敌人坦克的。”看来他是在给新兵旦子上课了,可能怕我听不懂吧,紧接着又解释说,“加是加法的‘加’,农是农民的‘农’。”

“噢,八五┅加农┅”我在一边琢磨,一边又问,“八五’是啥意思?为什么叫‘加农’?”

当老兵先向我讲清了“八五”后,但为什么叫“加农”就说不上来了。我在焦急地等他回答,而他却憋了一个大红脸,看他那实在难为情的样子,我也感到不好意思了。也就在这时,新兵集合站队的哨音吹响了,我便拔腿飞奔而归。结果,仅仅两步之差,我迟到了。就这样,我第一次走进营房,就先赚了一个“不守纪律”的批评。

在行进饭堂的队列里,我脑海里仍在不停地翻滚着, 这家伙为什么叫“加农”呢?也许是老兵把“农”字说错了吧,是不是应该叫加“怒”炮?

等到第二天,我就很快弄清楚了为什么叫“加农”,原来这是个外语翻译词汇,意思是火炮的身管很长很长。

就这样,从到达营房第一天开始,我就爱上了我们国家自己制造的八五公厘加农炮。但是,那刚进营房就先赚了个“不守纪律”,却给我敲响了警钟。

(补记于2007年8月27日)

其二: 说说“排长颂”

新兵连是个临时组建的单位,其职能是对新兵进行最基本的教育培训以及进一步对其观察或考察,其干部和班长都是从团下属暂时抽调上来的。那时我不知道冯排长来自哪个连,更不知道新兵连结束后去了哪,只知道他是一位入过朝鲜的老兵,即使如此,却给我留下了若干深刻印象。

这就是1961年夏,国家第一次扩大到从高中征兵,冯排长作为一名接兵者常到我所就读的邹平一中办理相关事宜。可想而知,这对时已报名并经过体检正在等待结果的我们来说,见到他该是一种什么样心情。所以冯排长一到学校我们就团团把他围住,并没完没了问这问那,而冯排长也总是和颜悦色并风趣作答。就这样一来二去,我们和冯排长就熟悉了,甚至他能叫出我们几个的名字。

说到这儿,我有一个问题若明若暗说不准。这就是7月中旬学校放假,只有我们几个离家远的同学仍在校苦等消息。当我得知我班两位同学已分别拿到海军和空降兵入伍通知书后,我的心一下就悬提到了嗓子眼。21日这天上午九点来钟,冯排长又来学校了,当我抢先刚与他搭上话时,教导处的一位老师突然直奔我来说,“你村刚刚打来电话,说你爷爷没有了,叫你马上回去!”哎呀,晴天霹雳一声雷,我家塌天了!烈日下,我一路悲风三十七里路直截奔向那块世袭领地。我长跪在坟前额头顶着那堆潮湿的新土嚎啕大哭,并且两手不停地拍打着,巴不得它能立即打开一道裂缝让我也钻进去!在这之前,奶奶去逝还不到半年,今天爷爷又没有了┅家已支离破碎,我咋办呀?那时已经包产到户,当我第二天早上在坡锄地的时候,两个妹妹站在村头大声吆喝,“哥哥,哥哥,邹平来电话说你验上了!”我一听这话,把锄头一扔便拔腿直奔县城。当我拿到这张入伍通知书一看,上边竟是划掉了别人的名字而在其右侧换上了我的名字。啊,好险!我悲中遇喜,喜悲交加,两种泪水顿时淹没了双眼。对于这件事,多少年来我一直在想,我之所能如此侥幸而惊险拿到入伍通知书,这是不是与冯排长在定兵之前就已认识了我有关?真情我不得而知,但感觉却“是”十之八九。

再说我们这个排,从集中报到就全由冯排长接带管理,中途几经转场、乘坐专列以至到新兵连进行基础训练,冯排长就像带娃那样对我们关怀备至。可以说,我们每个人的每时每刻每个举动,都没离开过他的目光。他与我们同睡地铺,围成同一个圈吃饭,在训练场上同顶烈日一遍又一遍教我们如何整好军容风纪、敬好第一个军礼、迈好“齐步走”第一步,处处都是体贴入微。尤其是,他对我们这茬新兵特别同情,有一点我深有感触。他在我们学校时就已看到体育场上冷冷清清,知道我校已有两年停开体育课了,因为那是三年自然灾害时期,我们这些饥肠辘辘正在咬紧牙关苦读寒窗的学子,谁还有心思和气力去锻炼?殊不知那时我的下肢,早就水肿得一摁一个窝了。然而到达营房后,是冯排长立即组织我们开展起文体活动。他充分利用午休时间同我们一起打篮球,时而半场,时而全场,时而又排与排比赛,使我们这些玩心尚盛但却久违了体育的新兵,又重新回到球场找到欢乐,大家天天玩得酣畅淋漓不亦乐乎,直喊“过瘾!”

还有一天,我突然遇到我在校时一位本没拿到入伍通知的同学也穿着军装站在球场,这使我大吃一惊。一问才知道,他是在最近接到一份递补入伍通知而独自赶到部队的。也就在这时,我们已隐隐约约听说有一个别排的新兵“掉队了”,即从哪里来又回哪里去了,但叫什么名及为什么不知道。这件事情,如同对我再次猛击一掌,同时也从内心理解了冯排长那“谨防掉队”的良苦用心。

冯排长亦师亦友,可亲可敬,我为他知兵爱兵而感动,所以就写了这一黑板报稿。

原文: 排长颂

我们的排长,

站在操场,

态度严肃,

口令响亮

一双亲切的眼睛,

对我们发出期望的神光。

我们的排长,

活泼健壮,

烈日当头,

同我们一块汗浇球场。

一双勤劳的手,

事事做在我们前方。

我们的排长,

和兵一样,

饭菜同吃,

欢乐共享。

每个战士的衣食住行,

昼夜挂在他的心上。

我们的排长,

给我们输送营养,

教导我们习武,

鼓励我们自强。

他是我们的排头兵,

向他看齐最应当。

(写于一九六一年八月二十一日)

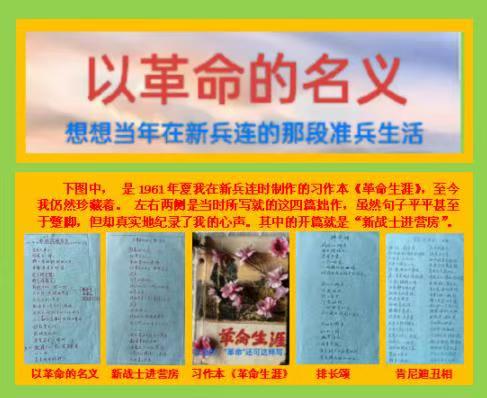

其三: 关于“以革命的名义”

我记得,传统教育是请昌潍地区地震局的一位姓万的局长作报告。万局长是位参加过两万五千里长征的老红军,他的报告对我绝对是一次心灵震撼。

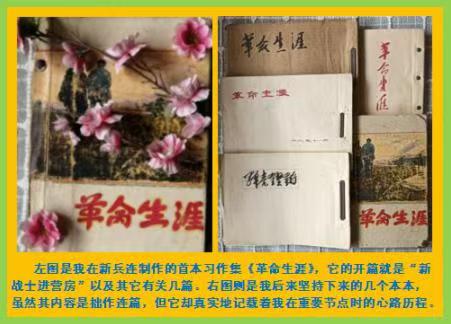

这位老红军在讲到他爬雪山过草地,掩埋了战友遗体而继续顶风冒雪前进时,竟然沉默不语片刻,然后猛地站起来且声音很高地对我们说,“今天你们当了兵,就是参加了革命。希望你们一定要牢记伟大导师列宁的教导,‘以革命的名义想想过去,忘记过去就意味着背叛’。”我一听这话,就像狂风巨浪撞击着我的胸怀,并且对自己提出了好几个问号。首先感到惊奇的是,我竟是一个革命者了?在这之前,只知道当兵光荣尽义务,为什么压根儿就没想到是“参加了革命”呢。难道你就不知道学唱的第一首军歌的第一句就是“革命军人个个要牢记”吗?然后我又领悟到,列宁的话不但寓意深刻,而且还新颍巧妙。“以革命的名义想想过去”这个词组,是我无论在课堂上还是在其它场合,都是破天荒的第一次听到。在这里,伟人的用意不就是在巧妙而宛转地启发我们,现在更加需要以革命的名义对待今天,因为那“过去”,正是先烈们“以革命的名义”所对待着的他们的“今天”。既然如此,那我们应该怎么办?想到这,我突然萌生了一个念头:就是要制作一个本本,用以记录我所面对着的今天,并且取名就叫“革命生涯”。说办就办,我着手即办。

那时物资匮乏,是赵班长好不容易帮我找到了几张废弃的包装用纸,并同我一起裁成了十六开大小页面。当顶成本本后,是来自同县而非同校的张学钰给我设计上了彩色封面。仔细看这个封面,是一个人站在延水河畔的图案。最后,他又用美术字给我描绘上了“革命生涯”四字。今天看来,这又多么“弄巧成拙”,那“革命”二字竟是那样写。但不管怎么说,我的习作本本诞生了,并当即写下了“以革命的名义想想过去”。

在以后,我坚持把值得记录的人或事变成文字。其中有长有短,有诗歌有散文,有得意之作,也有遇挫后懊悔,等等全是流年闲笔,斑斓纷呈。尽管粗糙浅薄,但它却记载着我的心路历程,是我自在耕耘的心灵园地。

原文:以革命的名义想想过去

亲爱的同志,

切莫忘记—-革命导师的遗嘱:

“以革命的名义,想想过去。”

过去,

外来侵略,,

给我们留下了多少的奇耻大辱;

白色恐怖,

我们又失去了多少的慈祥父母。

过去,就像昨天,

我们记得清清楚楚。

过去给我们奠定了今天,

而今天,

回忆过去则是我们的责任和义务。

翻阅革命历史,

朗颂着烈士的就义诗,

我们从中悟出了一个道理:

今天来的何等不易!

珍惜今天,

我们应当奋发努力;

不忘过去,

我们应该把悲痛变成斗志;

今天的奋斗,

是为了明天幸福,

更是为了将来有个美好的昨日,

即永远地告别那种悲惨的过去。

亲爱的同志,

让我们经常地,

以革命的名义,

想想过去。”

(写于一九六一年九月六日)

其四: 创作“肯尼迪丑相”

新兵连的系列教育如火如荼,国际形势教育也是重头戏。尤其是不但使我破天荒地开阔了看世界的眼界,知道了很多国际大事,而且还更加认识了以苏联和美国为首的两大阵营的激烈斗争。在这个时候,我们就已经知道了新兵连要在9月30日结束,并在晚上举行全团欢迎新兵下连文娱晚会。新兵连也正式下达了通知,要求每一个班都要确保出一个节目。

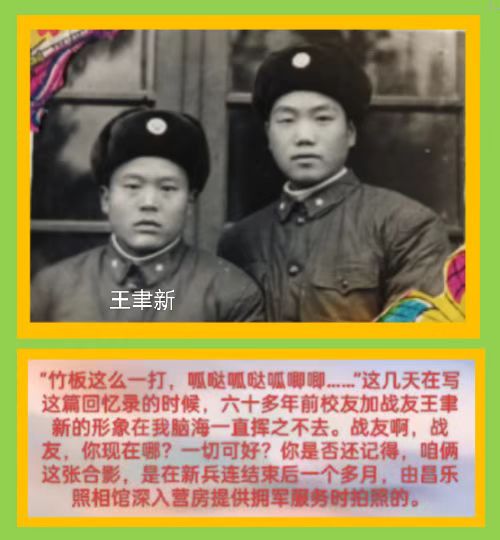

有一天,冯排长直接找到我说,现在各班都在积极准备,有的搞独唱,有的要排大合唱,还有的要集体上台表演走队列,但就是没有自编自演的节目。大概是因为我平时爱好写黑板报稿件的缘故吧,所以冯排长提出要我创作一个反映形势教育的快板书,并还初步选择由我班的王聿新演说。我一听很高兴,这不但是排长对我的信任,更是一项为班排争光的任务,我当即就应承下来了,但心里却在打鼓,因为这毕竟属文艺创作。我压力山大,能行吗?

再说,排长选定由王聿新演说我也很赞成。王聿新和我既是同乡又是校友,不过我在高二,他是初三,我比他大一两岁,可真谓是“哥俩好”了。他最大的特点是性格开朗,口齿清晰,说话就像“爆豆子--干崩脆!”当我告诉他排长已选定由我编由他来表演快板时,他也显得特别兴奋,但也同样有些打怵。在我对他鼓励几句并征求了他对节目创作的意见后,我便就着那些我已知道的国际大事,立即开始了“肯尼迪丑相”的写作。

新兵连条件有限,我们全排人睡觉、开会等都挤在一个房间,个人的看书写字就没有余地了。白天紧张得喘不过气来,我只能在午休时牺牲打篮球,独自蹲在树荫下写半个小时。晚上九点,只要熄灯号一响就必须就寝关灯。地铺一个挨着一个,躺下后我大气不敢喘,一边听着别人打呼噜一边苦思冥想,想好了再等到第二天记在纸上。就这样连续三天三夜,我终于完成了创作。当把压力转移到王聿新身上,我又为他捏一把汗,担心他届时怯场忘词,或真出“洋相”。

9月30日,晚会如期在大礼堂举行,但我出乎意料,王聿新“初生牛犊不怕虎”,竟然超常发挥。只见他左手持大竹板,右手拿着小板撒啦叽,大大方方走上舞台,开头就先来了一段“呱哒呱哒呱叽叽”前奏,然后把台词背诵得滚瓜烂熟,并且风趣滑稽,一气啊成,最后赢得了全场热烈掌声。这时候的我,仿佛感受到了几丝宽慰,就像那在校时交上了最后一张期末考试答卷,盼望着下一个美好时刻的到来。

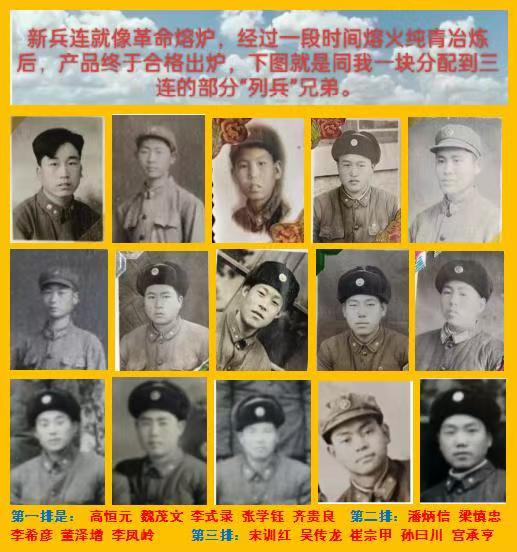

第二天,十月一日国庆节。当清脆嘹亮的起床号一响,迫不急待的我们便一个滚爬起来打背包并全副武装,当连长把我们带到大操场时,那穿着一身崭新呢料军装的少校团长张理廷,早已笔直的站在那儿等待我们。接着,他庄重严肃下达命令:现在宣布,授予新兵连全体新兵“列兵”军衔!

紧接着就是各排带开。这时的冯排长,面对着我们全排,意味深长地说,“你们这些‘光板子’就像一堆铁矿石,经过一番炉火纯青冶炼,现在产品正式出炉。不过这产品的质地仅属于生铁而还不是钢,要真正成为钢,还须经过千锤百炼和淬火。”最后,他又放慢了语速,深情地说,“祝愿你们人人成为一块好钢!”

原文:肯尼迪丑相(快板)

竹板这么一打--

呱哒呱哒呱叽叽;

诸位同志别着急,

听我说段快板书,

咱们共把精神提。

不说东,不说西,

不说三国和八义,

说一段国际大事情,

表一表美国总统肯尼迪。

说的是,

五角大楼挂白旗,

白宫静坐肯尼迪,

他双手托着腮,

低头在沉思,

两眼直流泪,

满脸是濞涕。

他左思想,右考虑,

左思右想丢脸皮。

上台不到几个月,

坏事做下一屁股。

国务卿,拉斯克,

两只眼睛发了直。

急忙上前去,

鞠躬又施礼:

总统总统请你消消气,

我来给你出主意。

如今形势无限好,

立即行动莫迟疑。

美国在世威力大,

咱有火箭、导弹、核武器。

吴廷艳,蒋介石,

其他盟国听咱的。

世界大战一挑起,

整个地球都归你。

肯尼迪一听来了劲,

挺起肚子伸出大拇指。

你看我,肯尼迪,

世界列强数笫一,

外和平,内备战,

巧计妙法谁知底?

肯尼迪越说越带劲,

电视机里来报“喜”:

古巴人民得胜利,

日内瓦会上又吃气,

台湾方案被识破,

反美怒潮空前起。

肯尼迪一听害了怕,

两只眼睛带杀气。

千恨万恨不把别人恨,

咬牙切齿怒恨艾森豪威尔,

上台执政八年整,

下台留下个破家底。

好饭吃了多和少,

到时没有一个顶用的。

肯尼迪,又要拍胸脯,

电视机里又传好消息,

苏联科学大发展,

“东方二号”又升起,

围绕地球十七圈,

安全着陆无差异。

拉斯克,肯尼迪,

两只败狗翻眼皮。

肯尼迪两手抱着头,

拉斯克双手捂屁股,

动脑筋,出主意,

苟延残喘泄了气。

老肯眼前冒金花,

结结巴巴像放屁。

突然眼前一阵黑,

马失前蹄来了一个:

啃--泥--地!

要问老肯死是活,

下次咱再把他提。

(写于一九六一年八月二十六日新兵连)

其五: “一片‘兵’心在玉壶”第二部分

2021年盛夏,全国人民迎来了我党百年华诞,我情不自禁地撰写了长诗“一片‘兵“心在玉壶”即与战友维伦的聊天笔录,其中第二部分,较为全面地概括了那段准兵生活。

原文: 一片‘兵’心在玉壶(节选)

八月十一,铭刻心间,参加革命,辉煌起点。

即从此日,开启新篇,华丽转身,军中一员。

身着军装,切勿自满,似兵非兵,尚无军衔。

光荣炮兵,四零五团,革命熔炉,别样校园

共同科目,基础训练,你我在列,新兵之连。

军旗军号,军歌向前,军容军貌,军礼庄严。

步调一致,队形变换,立正稍息,左转右转。

条令条例,军规若干,逐条领会,认真实践。

官兵一致,亲密无间,服从命令,不讲条件。

提高警惕,增强敌观,严守军秘,勿问莫传。

呼名应到,养成习惯,雷厉风行,坐如泰山。

改变陋习,克服散漫,严格要求,也遇难堪:

整理内务,叠被成砖,每每评比,总难过关;

最怕列队,单个教练,纠正痼癖,丢人现眼;

紧急集合,鞋子穿反,赚个批评,家常便饭┅

林林总总,无须面面,转身成兵,唯求蜕变。

豁然开悟,树立新观,最难忘记,那场震撼:

新兵培训,顺利进展,阶级教育,压轴收官。

控诉美蒋,忆苦思甜,聆听报告,参观展览。

阶级兄弟,同命相联,家仇国恨,义愤膺填。

一人诉说,全场哽咽,气氛凝重,紧攥铁拳。

突爆一声,如雷耳贯,有人站起,振臂高喊:

打倒美蒋, 解放台湾! 报仇雪恨,血债血还!

一呼百应,群情点燃,庄严一幕,接踵呈现。

八一军旗,风采血染,旗前肃立,誓言旦旦:

导师教导,永记心间,忘记过去,意味背叛;

将身许国,誓死不变,不达目的,决不乡还!

十月一日,新兵盛典,军衔授受,豪情满满;

领章熠熠,帽徽闪闪,化茧成蝶,蝶飞全团。

下连分配,你二我三,我是炮手,你是无线;

革命分工,不分贵贱,从此拉开,绚丽画卷。

(收笔于2021年8月11日)

结语: 何以成为我之最忆

我信服了“怀旧是老年人‘专利’”这一说法。当我一次次沉湎于回忆曾经的军旅生涯,为什么一回忆就牵联到新兵连那段准兵生活而成为最忆?

1955年春我上小学写了一篇作文,是说我们载歌载舞欢送我一位族哥当兵,见他披红带花骑着大红马我很羡慕。当他快要消失在地平线时,我和几个同学又站在另一高处目送,这时的我竟不由自主说出了一句“长大后我也要当兵。”也即从那,在我心田里就播下了一粒梦想当兵的种子。1958年秋我在博兴六中读初三,国家第一次从初中征兵,我所在的四班就有六名同学被选中。欢送他们时,我紧紧抱着一位要好同学并狠狠地跺着脚大哭,我恨我时运不佳才十七岁。然而万没有想到是1961年夏天赐良机,使我是那样幸而有险的拿到了入伍通知!

有人说,“人世间最远的距离,是从小时候的想到到后来的做到。”我敢骄傲地说,“在当兵这事上梦想成真,我做到了!”我的高兴,是用任何再美好的语言也无法形容。如今回顾往事,怎不成为我之最忆呢?

人生如戏。如果那“8·11”是拉开我人生涉世的一道帷幕,那段新兵连生活就是一场短暂序幕。序幕不是全剧但对全剧至关重要,它要求每个演员必须立即进入角色。然而问题就出在这里。是一种什么力量在促使着我快快进入角色?想来想去,就是那诸多的“破天荒的第一次”先入为主,在我脑海中成为主宰,在支配着我必须无条件照剧情要求行事!再往深里想,是那一糸列教育,尤其传统和阶级教育使我为之一震,并得以醒悟和启迪,才渐渐地由不自觉向着较为自觉的方向进发,并在后来逐步适应了那“团结、紧张、严肃、活泼”的部队生活。等等这些说明,那段准兵生活成为我之最忆,又是一件很正常的事。

今年盛夏,我之最忆又开始了。特别回忆那冯排长,简直到了如痴如醉地步。七月底,就曾遇到这样一件奇而有趣的事。

一天,老战友李宗益突然发来《冯爱霞/缘遇六十年代父亲的战友》一帖,并附两张帖文中“父亲” 的老照片。当我一看到这两张照片就立时惊呆了!“这不是冯贺才排长吗?”照片上那张既和蔼又亲切的脸,越看越像是冯排长!一时间看得我热泪盈眶,扑簌簌往下掉。

原来,作家冯爱霞在网上读了李宗益《闪闪发光的蓝宝石》受到启发,而引起了她对孩提时因跟其父亲冯观海在昌乐营房当兵而她也常玩那些发光石子的回忆。通过交谈,李发现了冯爱霞竟是他当新兵时指导员冯观海的女儿,并称冯政指是他“政治启蒙和成长路上的导师”、“带路人”。更巧合的是,他们竟在一次作品颁奖会上“缘遇”了,李又向冯推荐了战友宋春贵也写了一篇回忆冯政指是如何鼓励他当好兵和学雷锋的文章,并还送给他一本《苦孩子好战士》的书。再说宋与我是同时入伍,不过后来我和他不在同一个连,但我对冯政指的名子却并不陌生,只是对其模样记不扎实了。我说这事是想说,我十分得意对照片上就是冯排长的判断,因为冯观海、冯贺才都姓冯,且观海、贺才谐音相近,所以我断定是我的记忆出了错,而把冯排长的名字错记成了冯贺才。但对此又不太踏实,只好求证李宗益,因李当年在部队组织部门工作,组织部门是最了解干部的。李回复说:“有冯贺才这人,64年他曾带我们,脸黑矮胖,甘肃人。”

对此事我很有感慨。为什么在那时冯政指、冯排长那些老首长的长相都那么可亲可敬几乎一个模样?又为什么他们是那样的亲兵爱兵待兵如亲兄弟?难道就是因为他们曾亲身经历过枪林弹雨的战友之间?最忆那段新兵生活的又岂我一人?那李、宋二位战友为什么对他们六十多年前的冯政指仍然那样念念不忘?不就是因为他们在当新兵时,是冯政指最先给他们在脑海中绘制上了一幅最美好的蓝图吗?后来他们的成长并没有辜负冯政指的热切期望。冯排长啊,冯排长,你是我开始当兵的最直接上级,第一任直接首长,当时的我已站在只有辍学的边沿,在我最危机时刻之所能拿到那张入伍通知书,无论与你的关系度是十之八九还是十之一二,甚至于“0”,我都对你感激不尽,感恩不已!这,你能不成为我之最忆吗?

行文至此,说在最后。有人把那段新兵连生活说成是人生涉世的一块“垫脚石”,我说:不!它绝对是我人生在世价值意义的一块坚实而又厚重的“奠基石”!这真是:朝文夕读情又燃,兵心初炼相当年;怀旧征程多少事,几近总关新兵连!

2024年8月30日

作者简介:

宫承亨,笔名心一,山东邹平市人,1941年生,大专文化,高级政工师。现潍坊市退休职工。

刘般伸,特型演员,著名书法家。

有需要刘般伸先生书法作品或者莅临现场演出鼓劲加油的请联系《都市头条·济南头条》。

刘般伸先生毛体书法作品欣赏

艺术热线:13325115197

史志年鉴、族谱家史、

各种画册、国内单书号、丛书号、

电子音像号、高校老师、中小学教师、

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版