城市更新是一场永无止境的对话,对话的对象是过去与未来、理想与现实,对话的目标是创造一个更加宜居、包容、可持续的城市环境。9月19日,由上海现代城市更新研究院和徐汇艺术馆联合策划推出的 “何以生新——梧桐深处·不一样的美好”展览在上海徐汇艺术馆拉开序幕,从专业的角度,回溯了徐汇的城市更新之路,探寻城市“何以生新”。

展览选取了“公园塑新、社区营新、功能迭新、文艺赋新、历史溯新、住房焕新、未来更新”等7个类别的案例进行展示,包括永嘉路口袋公园、12处转角公寓、550弄堂·邻里汇、乐山新村、徐家汇片区、凌云街道417等。

步入展厅,一件通过数千张小照片“绘就”而成的徐汇城市地标“武康大楼”作品引无数居民驻足。作品远看是一座“武康大楼”,近看却是一张张徐汇居民鲜活的生活场景照。

湖南街道武康居民区党总支书记柏祖芳在数千张照片中,一眼便找到了一张写着“邻里汇”的小照片,她的思绪也随着记忆回到了多年前。

见证了近百年上海城市变迁的武康大楼,伴随城市发展,其上空一度“蜘蛛网”密布,显露出岁月的沧桑。随着架空线入地、“修旧如旧”全面修缮、街区微更新,武康大楼焕发新的生机,成了当下网红打卡点,也成了武康居民的骄傲。而令柏祖芳骄傲的不仅是武康大楼呈现出来的外观美,更来自于武康居民区公共空间微更新给大家带来的生活之美。

2017年,武康居民区党总支和居委会对居委办公地和活动室开展公共空间微更新,优化了办公环境、改善了居民活动条件,配置了三室艺厅活动设施,开出了徐汇第一个“邻里汇”。如今,这里成为了一处集文化娱乐、党员活动、教育培训、作品展览、图书阅览、团队活动、老年人助餐、居民服务为一体的现代化、多功能综合性社区活动场所。在“武康邻里小汇”品牌基础上,武康居民区还搭建“老洋房里的美好生活——‘武康汇’居民自治共治平台”,围绕“汇生活、汇服务、汇治理、汇共享” 四汇开展居民自治共治。武康大楼二楼平台也从一方废弃空间,到一处既可晾晒衣物、又可养花弄草、还能协商议事的“宝地”。

武康居民区的变化,是徐汇城市更新的一个缩影。作为策展人,上海现代城市更新研究院院长俞斯佳认为,城市更新无需宏大的叙事,可以是繁华商圈的一次功能跃迁,让现代的活力与效率在此汇聚;可以是城市边角料到口袋公园的变身,装点城市的面容;可以是社区食堂的温情升级,滋养邻里的情感;可以是赋予老旧宅邸以新生,让岁月的痕迹与当代美学对话,成为时光的讲述者。“展览通过多媒体、摄影作品、艺术作品、互动体验等形式解读城市更新为我们生活所带来的美好变化,并希望与观众一同漫步展区,感受城市更新为美好生活带来变化的同时,思考城市更新如何留住城市记忆,思考城市更新背后的设计理念与社会价值,共同探索城市更新如何助力高质量和'烟火气'兼备的人民城市建设。”

因此,展览在呈现徐汇区在城市更新道路上的探索与成就的同时,也向广大市民征集展品,特设“展中展” ,共同见证这片土地上的蝶变新生。

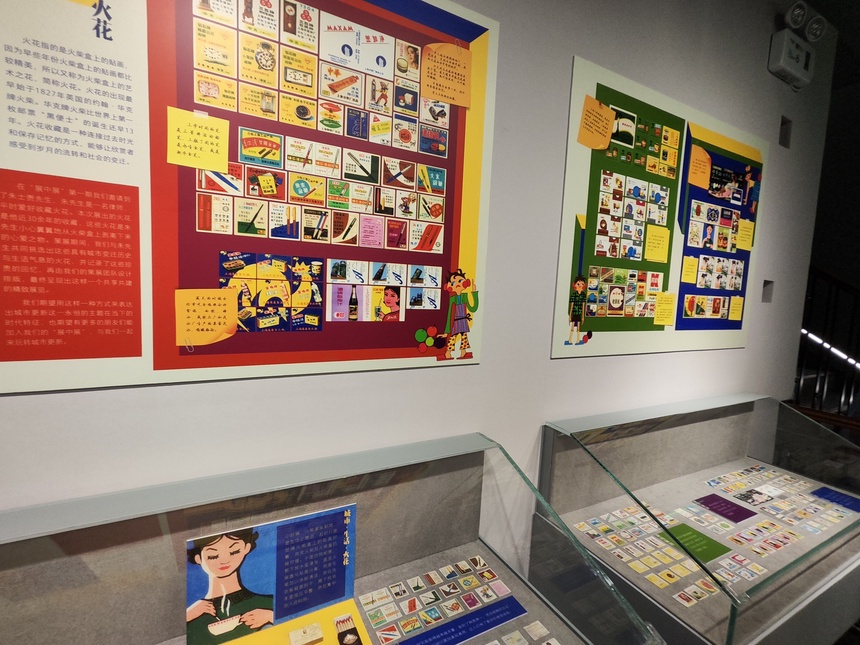

此次的“展中展”是由策展团队与素人观众共同参与形成的微型展览。这是徐汇艺术馆对构建“参与式美术馆”的又一次探索,也是对美术馆策展团队与观众身份职能转化的一次新的尝试。该版块邀请了艺术馆老粉朱士贵律师展出其30多年来收藏的火花。

火花指的是火柴盒上的贴画,因为早些年份火柴盒上的贴画都比较精美,所以又称为火柴盒上的艺术之花,简称火花。而事实上,这些火花就是那个年代一种重要的广告载体。

一方小小展台让观众窥见了上世纪七十年代末至九十年代初上海生活的多个方面。我们可以看到食品饮料区展出的上海金鸡牌雪糕,文具展区的大东钢笔,服饰区的火炬牌运动鞋,家电展区的荷花牌电风扇、永久自行车,家具家居展区的上海春申江家具城等广告。有些品牌或者厂子如今已淡出人们的视野,但这一张张小小的火花却留下了时代丰富多元的信息。

朱士贵从十岁左右就开始收集这些火花。“小时候火柴是生活必需品,起初只是觉得火柴盒上的贴画好看,于是仿照集邮方式进行收集。”如今,这些收藏在朱士贵看来,是一种连接过去时光和保存记忆的方式,“能够让欣赏者感受到岁月的流转和社会的变迁。”

“城市更新从工作开展来讲是件很专业的事情,但是,城市更新最核心的,还是人。所以,我们希望除了专业的呈现之外,能够听到更多老百姓的声音。这个'展中展'在整个展期可能会不断更新,让更多人参与进来。”据徐汇艺术馆副馆长唐丽青介绍,为了让展览更加多元、立体,徐汇艺术馆还联手上海城市速写结合展览打造公教项目“城市速写魔方”, 设立“微驿站”“微记录”“微课堂”“微旅行”“微展示”以及“城市速写大赛”六大版块,将城市故事、艺术学习、展览参观等功能融为一体。项目专门设计印刷了10000份特制速写卡片与城市速写地图,在区域内设立的6个驿站点位发放,诚邀市民朋友在地图上的任意点位进行城市速写并投稿。其中优秀的作品有机会在徐汇艺术馆进行展示,并获得参展证书和“卓大王”合作限定款文创。