认识李发权先生,是在2021年7月,他到文暖流年进行了一次关于祠堂文化的讲座,后来采风问俗时,又到了回郭镇清西村他的李家祠堂瞻仰了一次,发现他对传统文化的挖掘和传播有着非凡的执着,因此印象不错。为此,徐淑霞还写了一首长诗,盛赞李家祠堂倡导中华传统文化,并使人们从中受到熏陶的事迹,给以充分的肯定和褒奖。从此,我们双方就成了无话不谈的知心。

李家祠堂,坐落在清西村中部,一眼望去,高屋大厦,青砖黛瓦,飞檐翘角上的风铃,清脆悦耳,给人以美好的听觉享受。祠堂在阳光下显得美丽而庄重,仿佛是一种李氏家族历史的缩影,令人敬仰。

祠堂大门朝南,外围的墙壁上,张贴着有关李氏家族方面的事迹与图片,在显要位置矗立着两尊石碑,纪念先祖李诏亭的术精歧黄怀仁心,德重杏林济世人的丰功伟绩 ,碑前安放的是李老先生的铜像,慈爱端庄,栩栩如生,活灵活现出先生生前心里装着苦难百姓的博大胸怀。

另一侧是纪念文化愚公李公涛的碑亭。李公涛的善举和奉献精神,不仅是对“愚公移山”寓言的一种现实诠释,也是对“人生的价值在于奉献”这一理念的生动体现。他的故事激励着我们要有持之以恒的精神,勇于面对困难和挑战,为传承和发展中华优秀传统文化而不懈努力。

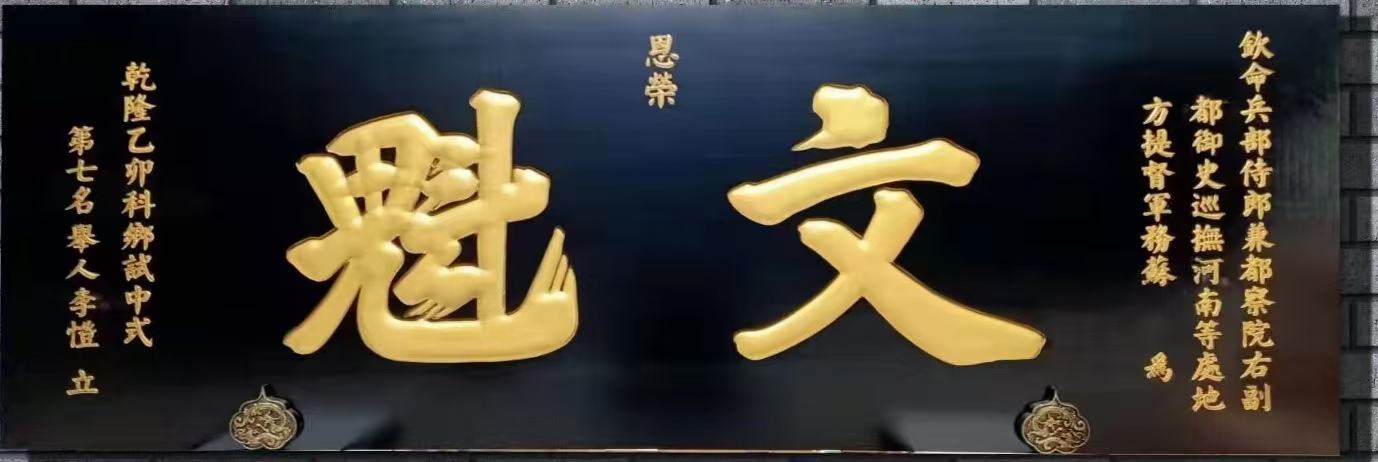

一对威武霸气的雄狮,蹲守在大门的两侧,气宇轩昂。祠堂大门塔楼状建筑高大气派。漆红色的两扇大门,彰显着先祖的尊贵。祠堂院落的两侧墙壁上,是有关宣传李氏先祖的诗文和图片。穿过庭院,迈上台阶,正堂建筑丹楹刻桷,飞阁流丹,昭显出李氏后人,发扬先祖的品德,为和谐社会做出积极贡献。每一幅图片,都是一个生动的故事,每一段文字,都是回响着一首感人至深的乐章。先祖的牌匾高悬墙壁,受到后人的膜拜与敬仰。匾额上文字字字千金,闪烁着耀眼光芒:悉诸传方,长桑遗秋,望峻榆乡,积厚流光,杏林上寿,扁华真传,曾饮上池,歧黄再世,德衍千秋,德泽乡梓十余挂,可以看出敬献者对于先祖的恭敬与赞誉。

发权先生和他的族人,把李氏先祖精神,总结为三条:李恺的慈爱精神,李湛水的博爱精神,李公涛的文化愚公精神。

清乾隆六十年(乙卯年),先祖李恺中举,在阌乡县任职期间(1954年被灵宝县兼并),获悉母病,便辞官返乡,伺候爹娘。这种精神就是孝道精神的典范。孝,乃百行之先,万善之源。孝道,如春日之阳,温暖人心,照耀家族之长河。孝道如山,高耸入云,德行传家,百世流芳。

清末民初一代名医讳书诰,字诏亭,人称湛水先生,他一生救人无数,自家没有药店,还能有穷人看病让富人掏钱之能耐。他是大爱无疆,只甘奉献无求索取的博爱精神的楷模。有了博爱情操,就像阳光一样洒满人间,让每个人都感受到温暖和关爱。在那百年魔怪舞翩跹的苦难岁月,战乱频繁,疫病肆虐,济世救人的李老先生用爱奉献给别人,让世界充满温暖,使黎民百姓在黑暗中看到了光明的希望。

近代的文化愚公李公涛先贤,在特殊时期,受尽委屈折磨,并没有给他的奋斗拼搏精神所打垮。平反后,他的才能充分发挥,建成了名扬中外的翰园碑林。他的精神是生命不息,拼搏不止的典范。他自筹资金创建了中国翰园碑林,这是一座集古今书画之大成、融碑刻艺术与古典园林建筑艺术于一体的文化圣地。他树碑近4000块,其中包括政界要人、书法名家的优秀书法笔迹,旨在弥补自己的缺憾,同时将现代书法精粹流传后世,为历史名城增辉添景。这座碑林位于开封市龙亭湖风景区西北隅,被中国书法家协会命名为“中国书法名园”,被誉为“东方文化艺术宝库”。

在碑林建成后,他毫不犹豫地无偿交给了国家。他的这种精神,不仅感染了社会各界的每一个人,也成为了人们眼中的“当代文化愚公”。

李氏先祖的三位圣人事迹,在过去曾经普照神州大地,今天仍旧有现实的育人作用,仍然辉耀千秋,光芒万丈。每天都有来人到访,一张照片让人膜拜,一段文字或赞叹,或礼敬,或献诗,特别是青少年把李家祠堂做成新时代文明活动中心基地,每逢过节或开展活动,就会到此参观访问,接收尊老孝老的传统美德 教育,树立以已之长,服务百姓,为民排忧解难,大爱无疆的博爱精神。

李氏祠堂的天空之城,升起了三颗交相辉映的巨星 ,在河洛大地熠熠生辉。他们在自己人生中留下了浓墨重彩的一笔,而且在社会、历史、文化和人性等多个层面都有着重要的教育意义。为后辈树立了光辉典范。

我不断感慨着:巩义,这片孕育河洛文化的沃土,在新时代正继续深耕李家祠堂的三种文化,为传承与弘扬中华民族的优秀传统,贡献着自己的力量。

作者:王松五 徐淑霞