中秋圆月寄相思

王淑敏

年年中秋,今又中秋。中秋节,又称祭月节、月夕、秋节、仲秋节、拜月节、月娘节、月亮节、团圆节等,是中国民间的传统节日。

“中秋节”一词最早出现在唐末宋初,在《洞仙歌》中有这样的记载:“桂风高处,渐进中秋节。”在唐代开元年中,就已经形成了中秋望日玩月的习俗了,而且唐玄宗就特别执迷于在宫中赏月玩月,但在唐代的《通典》中所记载的正式节日中,并没有“中秋节”,也就说明了中秋节在唐代还并非正式的节日。到了宋代,在民俗志和诗歌中就大量出现了“中秋节”。在这一天,京都大道的店家,都会树立彩楼,装点各种锦饰旗帜,店家酒旗招摇,喜气洋洋,热闹非凡。而到了夜晚,赏月和玩月更是重头戏。富贵的人家张灯结彩,装饰出美轮美奂的凉台舞榭。月夜,人们不论贫富贵贱结集夜市,登楼赏月,通宵玩闹。进入元代以后,蒙古人仍然沿袭了中秋传统,虽然没有推陈出新,但一样具有玩月和赏月的习俗,如在西楼举行欢宴、在美丽的锦亭望月。在明代也专门建有赏月、玩月的望月楼和玩月桥。而清代狮子山下的朝月楼,也都是一代赏月、玩月的风至胜地。

八月十五日这一天的月亮是圆的,它还有多个好听的别称,比如“碧华”,意思是像碧玉一样散发着无尽的光华,美丽灿烂,让人沉醉其中;比如“明镜”,明月就仿佛是一面镜子,我们与之倾诉,对面就是我们心中所念,如李白曾言,举头望明月,低头思故乡。

季羡林老先生曾说:“每一个人都有一个故乡,人人的故乡都有一个月亮,人人都爱自己故乡的月亮。”露从今夜白,月是故乡明。对故乡的思念,对家人的依恋,永远是我们心底最深的牵绊。那带着泥土气息的一草一木,那悬挂在炊烟尽头的落日,那说着浓重方言的亲朋好友,都成了我们心中浓得化不开的乡愁。

一轮明月照古今,她映过秦砖汉瓦,诵过唐诗宋词,见证了多少久别重逢的喜悦,又承载了多少独在异乡的思念。月亮永远都是人们心中各种情愫的寄托,都会引得不少才子佳人望月感怀。比如,李白“举杯邀明月,对影成三人”的孤独;苏东坡“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全”的通达;白居易“桂子月中落,天香云外飘”的喜悦;林浦“月疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏”的心动;张九龄“海上生明月,天涯共此时”的祝福。

天上月圆,地上人圆,“花好月圆人团聚”,这是中国人最向往的人间美景。看着天上的圆月,就自然联想到人间的团圆。《帝京景物略》记载,“其有妇归宁者,是日必返夫家,曰团圆节也。”意思是中秋这一天,已经结婚的女儿一定要返回夫家,以喻团圆之意。无论平时亲人是否分隔两地,但只要这一天,家人团圆、亲友团聚,共享天伦之乐,人们就会感到格外的满足与欢畅。中秋圆月引发了人们强烈的共同期许——团圆与和谐:生活安定,事业和顺,家庭和美,天下和平。

中秋,月光如水照家还,中秋最快乐的莫过于陪在家人身边,一起赏月,一起聊天,一起思念。

作者简介:王淑敏,山东省散文学会会员,济南市作家协会会员。

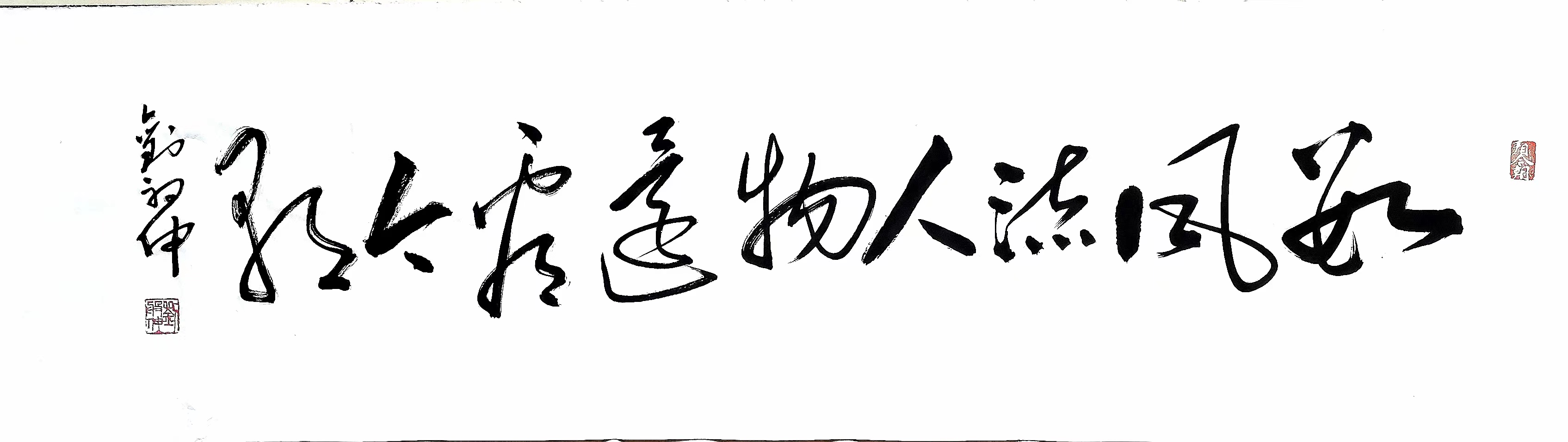

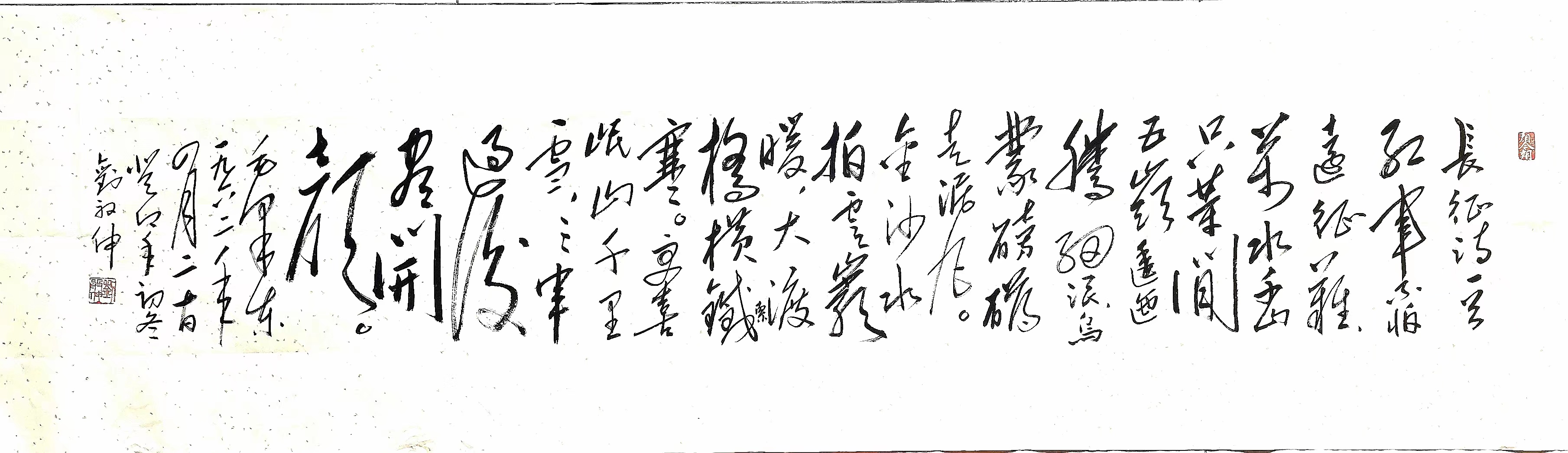

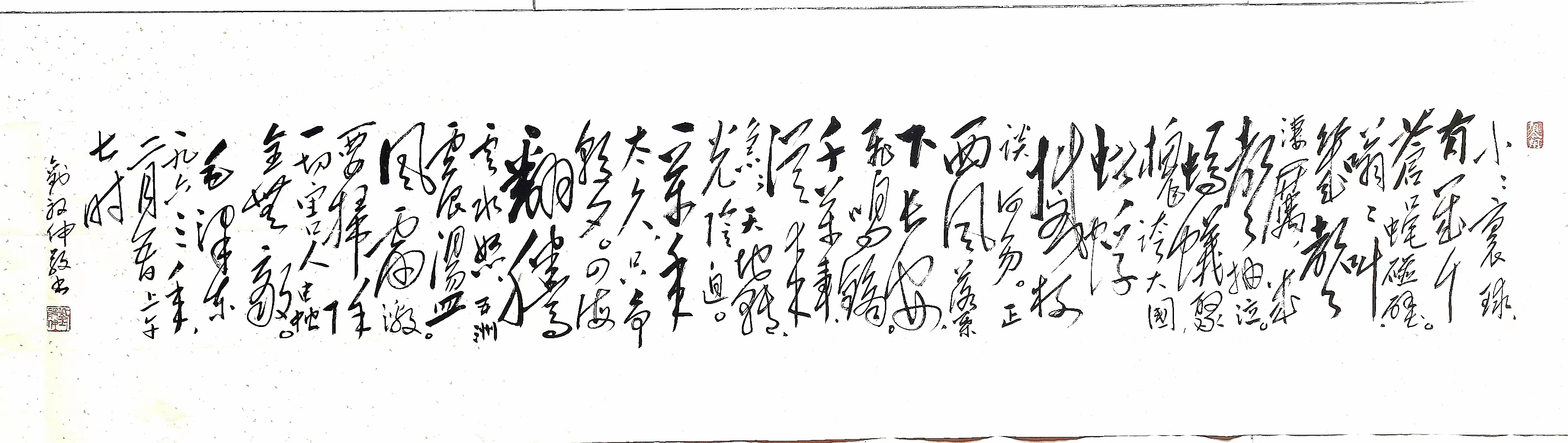

刘般伸,特型演员,著名书法家。

有需要刘般伸先生书法作品或者莅临现场演出鼓劲加油的请联系《都市头条·济南头条》。

刘般伸先生毛体书法作品欣赏

艺术热线:

13325115197

史志年鉴、族谱家史、

各种画册、国内单书号、丛书号、

电子音像号、高校老师、中小学教师、

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版