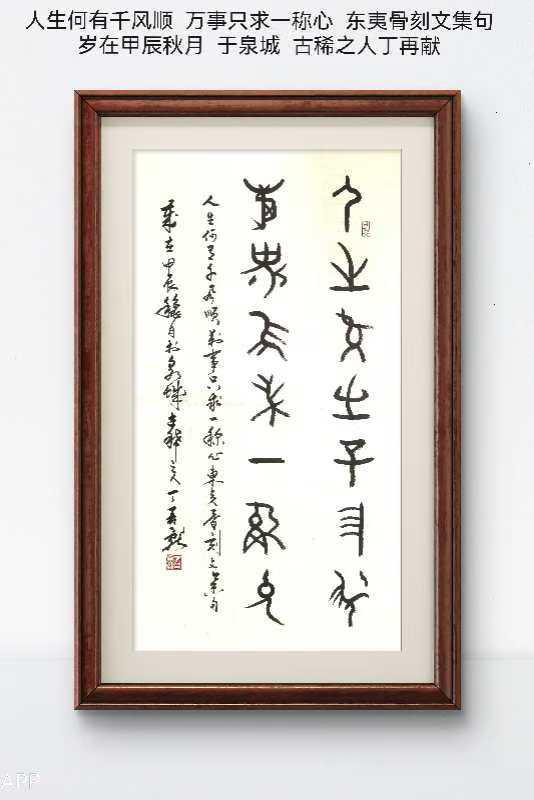

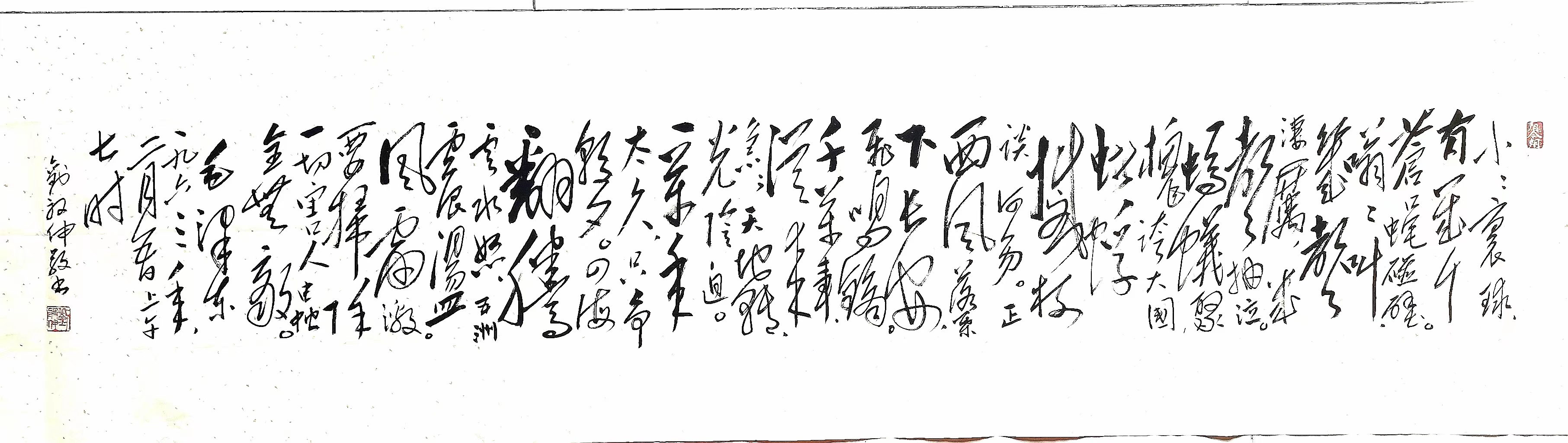

丁再献骨刻文楹联蕴含人生哲理

日前,在著名学者、作家诗人、国家一级书法家、骨刻文破译第一人丁再献先生做客时看到了先生一副蕴含生活哲理的骨刻文楹联书法: 人生何有千风顺,万事只求一称心。

落款:岁在甲辰秋月于泉城,古稀之人丁再献

记得当时看到这副楹联书法品味其中内涵时不由得说:″丁老,这不和杭州灵隐寺里那副对联内容相近吗?",丁老回答说:″是的,这是在灵隐寺那副对联的基础上改写而成,灵隐寺那副对联是″人生哪能多如意,万事只求半称心",我想用骨刻文书法表达出来,但因为骨刻文是龙山文化时期古人创造的象形、会意文字,就目前破译出的仅有900多字,其中很多字没有,所以就略改动了几个字,用″何"字代替了″哪"字,因为″何"和″哪"都是疑问代词,意义相近,所以用″何"代之,哪能之“能”是平声,但按照楹联格律要求此处应该是仄声,“有”字为仄声,便改用为“有”字了。″千风顺"取代了″多如意",这里的″千"并不实指数字千,是代表多的意思,风顺也意指生活幸福如意、人生一帆风顺。下联″万事只求半称心"的″半"字,改为了″一"字,这“一称心”对上联“千风顺”就更加对仗了。历经沧桑已是古稀之年的丁老先生说:″每个人都想追求生活十全十美、万事称心,但现实生活中我们根本做不到甚至可以说连古代皇帝也实现不了"。因此丁老先生写出了″人生何有千风顺,万事只求一称心"这一金句佳联,这可能也是丁老先生对人生的一种深度感悟。 在仔细欣赏丁老这副美仑美奂的骨刻文书法艺术时,惊喜地发现丁老这副楹联比杭州灵隐寺那副″人生哪能多如意,万事只求半称心"对联又更加对仗、工整、更符合格律。大家都会知道,杭州灵隐寺那副对联虽然不太符合格律,但是内容颇受人喜欢。丁老这幅骨刻文书法作品无论从蕴含哲埋还是格律要求都不失是一幅旷世之作,非常值得收藏。据悉,丁再献先生始创的东夷骨刻文书法艺术高古、典雅,在美国、加拿大和国内等地展出后引起巨大反响,国外媒体、专家纷纷对中国文字的博大精深和起源产生了浓厚的兴趣。挪威艺术家、瓷画大师洪德清(洪米川)(英文名:HONG DUC THANH先生曾不远万里专程到济南拜访丁老先生,切磋骨刻文书法艺木,并把中国骨刻文这一文化瑰宝溶入到其创作的瓷画中去,立即在国际上产生了重大的影响。 丁老先生上联“人生何有千风顺”,直白地道出了人生的真实境遇。谁的一生能毫无波折、一帆风顺呢?人生总会遭遇风雨和困难磨砺,然而,正是这些挫折与坎坷,塑造了中华民族坚韧的品格,在历史的长河中不断成长、不断强大。丁先生的这副骨刻文书法楹联作品,犹如表上闹钟,不时地提醒着凡尘中的我们,不要奢望生活总是如人所愿,而是要以坦然的心态去面对那些不期而遇的风雨。 而“万事只求一称心”则蕴含着深刻的生活哲理。在这纷繁复杂的世界里,我们常常被各种欲望所驱使,追求荣华富贵、功名利禄,但却往往忽略了内心真正的满足。其实,幸福并非取决于外在的拥有多少,而在于我们是否拥有一颗知足常乐的心。当我们学会放下那些不切实际的奢求,珍惜眼前所拥有的一切,用心去感受生活中的点滴美好时,我们就能收获生活中的称心如意。古人曾云:“天下事不如人意者,十之八九耶。”生活永运不会十全十美,人生更不可能事事如意样样称心,我们都不要去追求所谓的至臻完美,留下一点遗憾和后悔,这何尝不是一种圆满意境呢? 人生何有千风顺,万事只求一称心。 让我们得之坦然,失之淡然,开心充实地过好每一天吧!

丁再献先生简介:著名学者、诗人、作家、国家一级书法家,是东夷骨刻文字的系统破译者,又是骨刻文书法艺术的始创者,清华大学中国首届楹联书法高研班学员,中国楹联书法研究会常务理事,并兼任诸多社会职务和数家院校客座教授及硕士研究生导师。丁老先生与其家兄丁再斌破译出了900个比甲骨文早1300多年的东夷骨刻文,并集字创作成格律诗词楹联等名言佳句,再以书法艺术的形式表达出来,形成了集破译、诗词和骨刻文书法艺术于一体的独格的风格。

( 图文 刘唐山)

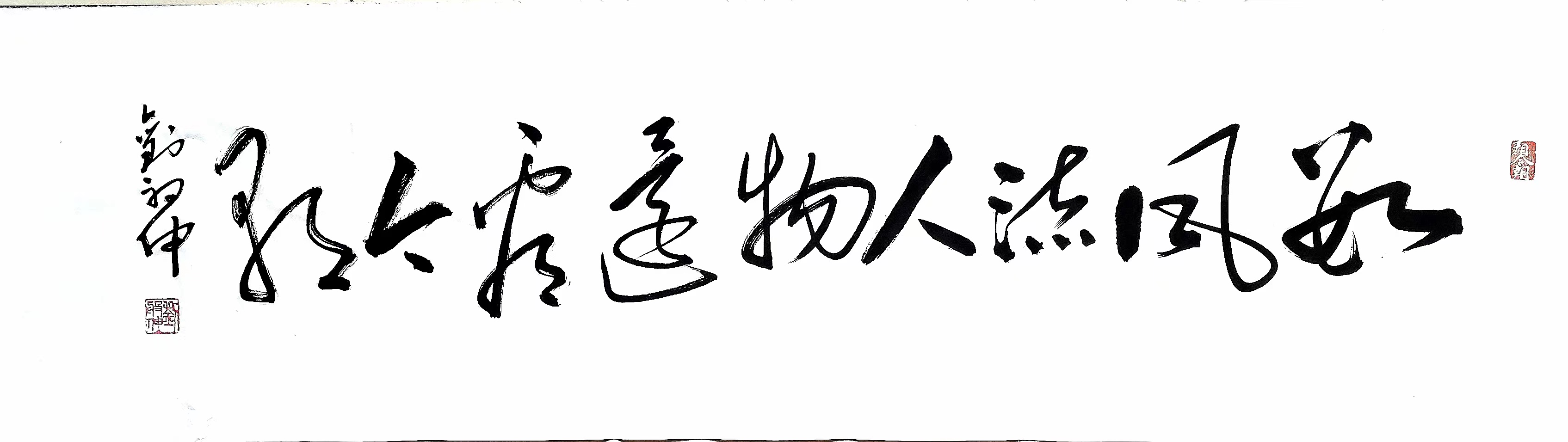

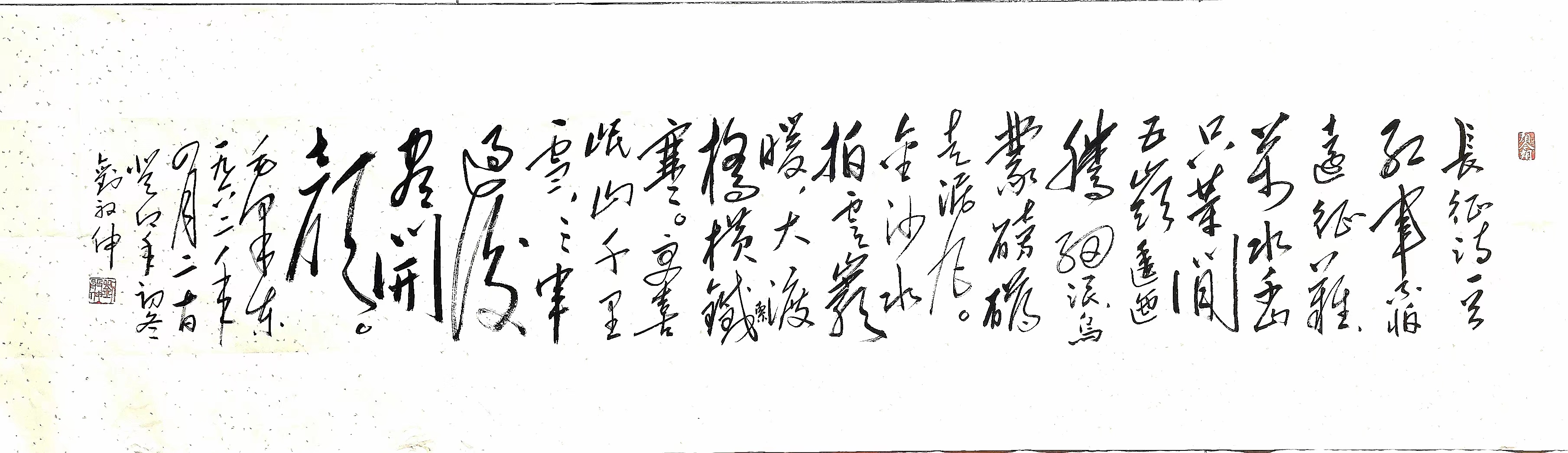

刘般伸,特型演员,著名书法家。

有需要刘般伸先生书法作品或者莅临现场演出鼓劲加油的请联系《都市头条·济南头条》。

刘般伸先生毛体书法作品欣赏

艺术热线:

13325115197

史志年鉴、族谱家史、

各种画册、国内单书号、丛书号、

电子音像号、高校老师、中小学教师、

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版