夏朝关(譸)邦国小子王圭短玉琮

王德埙

摘要

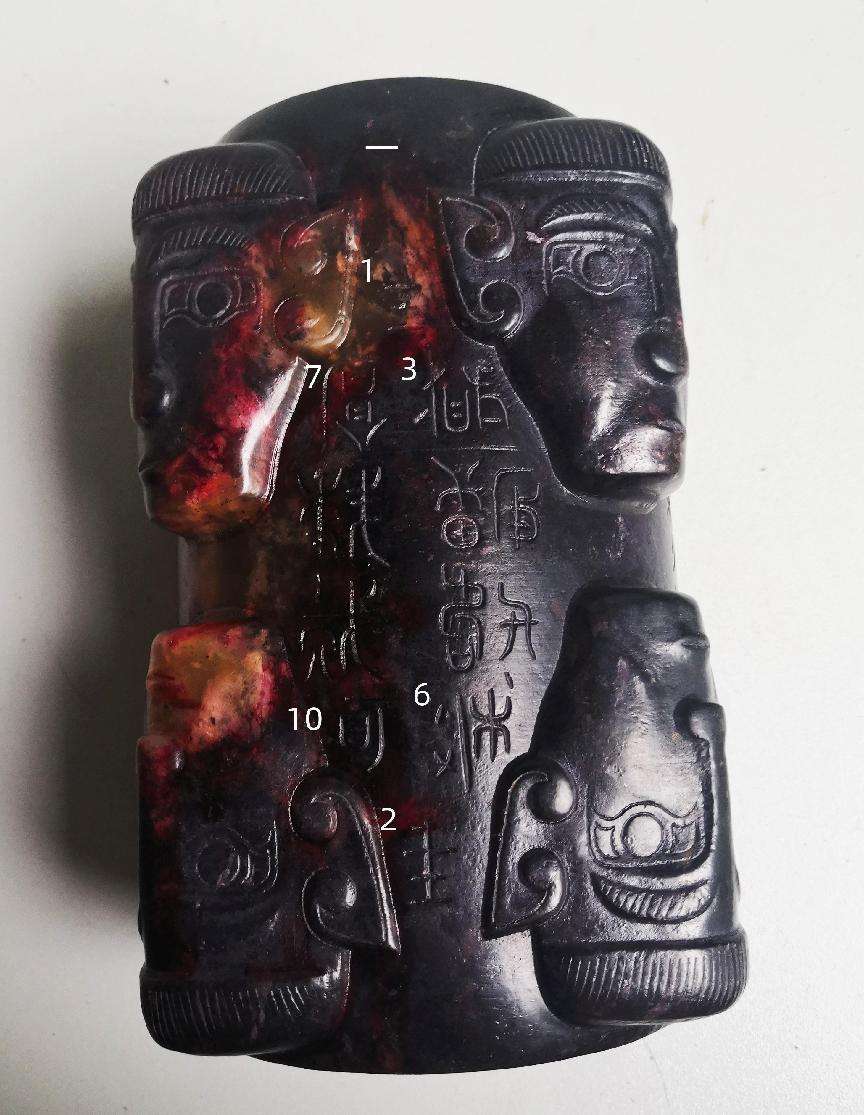

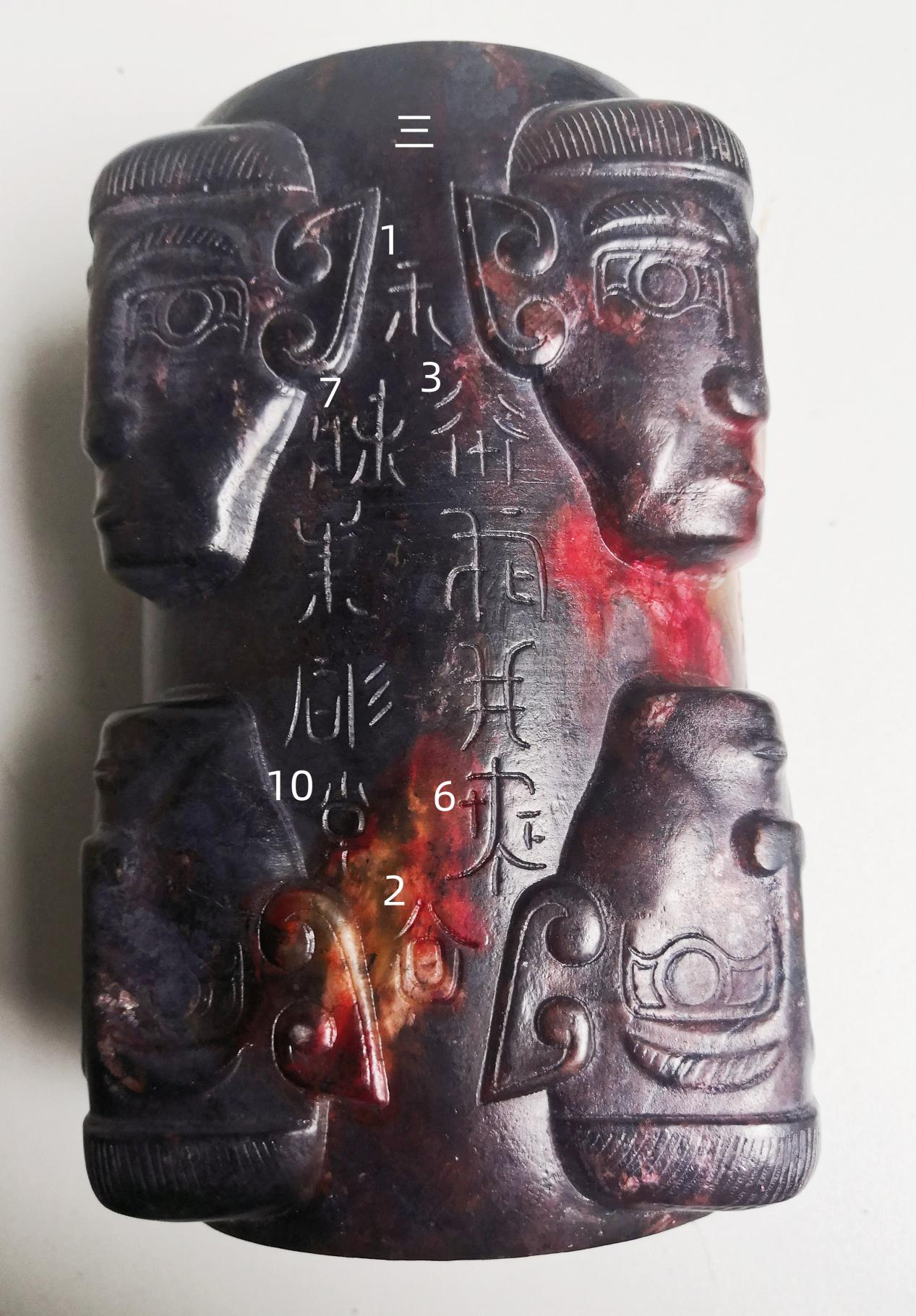

夏朝良渚王圭短玉琮高16.2公分,对角线长12公分;重2464.5克。采用寻龙尺场共振年份检测仪检测,本器距离今天有4550年。上古夏朝作品。玉琮材料为墨玉,沁色美丽,上下各凸雕有同样的神人头像各四个。风格古朴神秘。玉琮四面均刻有铭文,每面10字,共40字:1、王圭勘瑜?牀厚?戒可;2、角卯有瑜

陈豆焚?享;3、禾期

坊其夹俎朱琢小子;4、祖?关(譸)谛宝网?龢用。王圭:帝王之圭,本器自名。角卯为夏朝五运六气推算法。禾期:拔节至孕穗的时期。本器虽然为上古夏朝作品,但文字构造不同于三星堆文明和红山文明文字,而在良渚文字基础上,又有自己的特点。故判为夏王朝后期江南关(譸)邦国君王之器。夏朝“子”为族长,“小子”为族长手下的小宗之长。江南关(譸)邦国君王之自谓。

关键词

玉琮;铭文;夏朝;王圭;角卯;禾期

贵州省晓风残月艺术馆藏品。

高16.2公分,对角线长12公分;重2464.5克。

采用寻龙尺场共振年份检测仪检测,本器距离今天有4550年。此数据还需要采用其他检测手段核实以后才能最终认定。

上古夏朝作品。玉琮材料为墨玉,沁色美丽,上下各凸雕有同样的神人头像各四个。风格古朴神秘。

良渚文明也就是夏文明。其中后期的神人像以本器的神人像为典型。试看西周天子收藏的良渚文明神人像:

他们属于同一文化类型,为江南某邦国的文化。

玉刻铭考证

第一面

释文

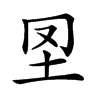

王圭戡瑜?牀厚?戒可

编码1为“王”。

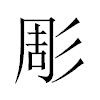

编码2为“圭”,古玉器名。长条形,上端作三角形,下端正方。中国古代贵族朝聘、祭祀、丧葬时以为礼器。依其大小,以别尊卑。又作珪)。瑞贽珪者兑上。——《白虎通》

孰为珪璋。——《庄子·马蹄》。李注:“锐上方下曰珪。”。

王圭:帝王之圭,本器自名。

编码3为“戡” 的异体字,用武力平定叛乱:~乱。~夷(平定、征服)。

编码4为“瑜”,美玉。《说文》:“瑜,瑾瑜,美玉也。从玉俞聲。羊朱切”。

按:勘瑜,治玉。

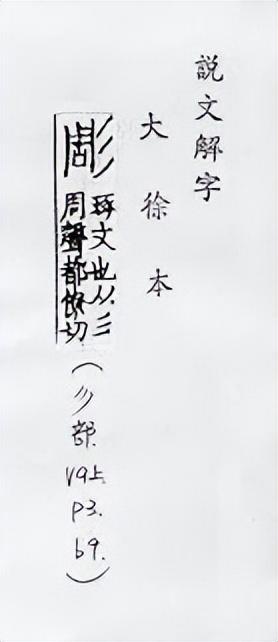

编码5为“?”,《说文》:“”。

编码6为“牀”,同“床”。《说文》:“安身之坐者。从木爿聲。仕莊切”。

段注:牀之制略同几而庳於几。可坐。故曰安身之几坐。牀制同几。故有足有桄。牀可坐。故尻下曰。処也、从尸得几而止。

编码7为“厚”,《说文》:“山陵之厚也。从

从厂。垕,古文厚从后土。”。

会意。从厂( hǎn),表示与山石有关。本义:地壳厚。与“薄”相对) 同本义 谓地盖厚。——《诗·小雅·正月》 穷高极远而测深厚。

编码8为“”,《说文》:“。”。

编码9为“

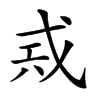

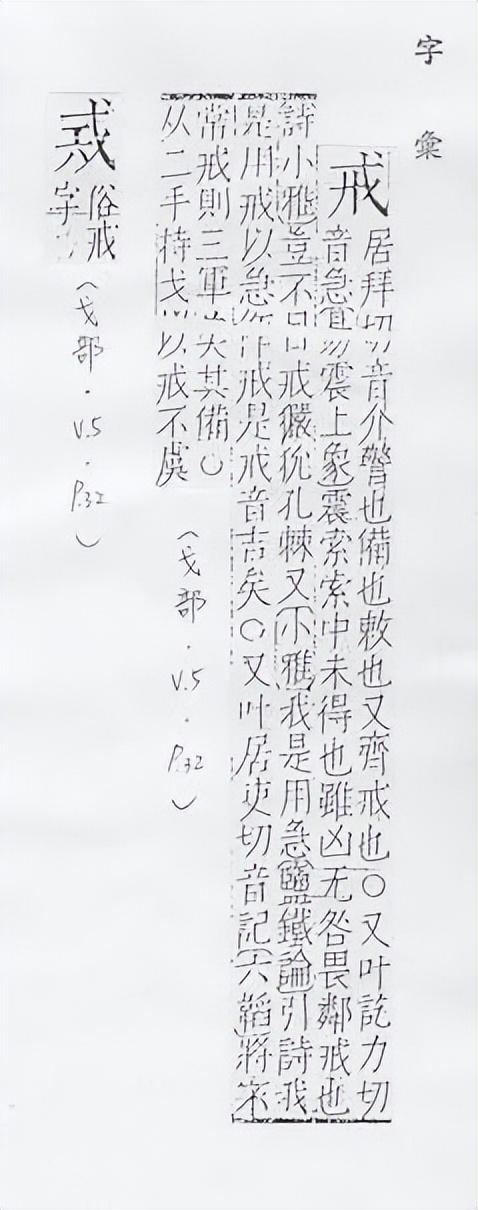

”的别构,戒。《字彙 · 戈部》:“俗戒字”。

编码10为“可”,会意。从口,从丂(供神之架),表示在神前歌唱。“可”为“歌”字的古文。本义:唱 引申义:许可)。

本器虽然为上古夏朝作品,但文字构造不同于三星堆文明和红山文明文字,而在良渚文字基础上,又有自己的特点。故判为夏王朝后期江南关(譸)邦国君王之器。

第二面

释文

角卯有瑜

陈豆焚?享

编码1为“角”的古体,兽角。《说文》:“角,獸角也。象形,角與刀、魚相似。凡角之屬皆从角。”。

编码2为“卯”,地支中“卯”代表农历二月。《说文》:“卯,冒也。二月,萬物冒地而出。象開門之形。故二月爲天門。凡卯之屬皆从卯。”。

编码3为“有”。

编码4为“瑜”,美玉。《说文》:“瑜,瑾瑜,美玉也。从玉俞聲。羊朱切”。

编码5为“

”。

编码6为“迧”,古同“陈”。音chén。【正字通】《石鼓》:迧禽奉雉。

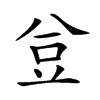

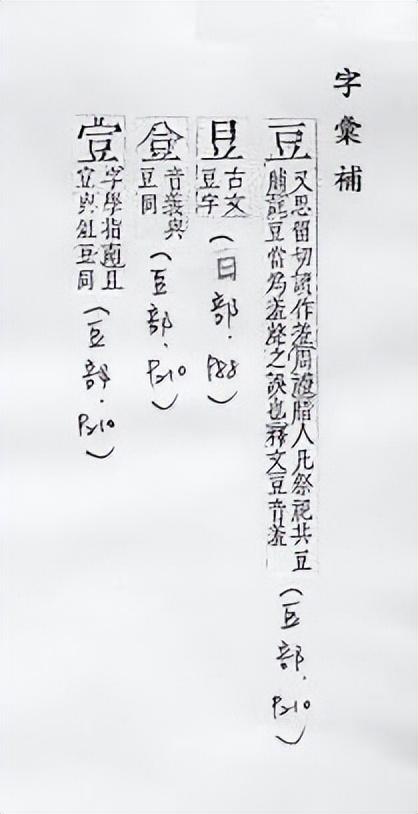

编码7为“豆”的异体字“

”和“

”古体,出《四聲篇海 · 豆部》《字彙補 · 豆部》:

编码8为“焚”,烧山垦田。字形采用“火、棥”会义,“棥”也是声旁。

编码9为“?”。

编码10为“享”,《正韻》:“并許兩切,音響。獻也,祭也,歆也。”

《禮·曲禮》五官致貢曰享。

《孔安國曰》奉上之謂享。又宴享。

第三面

释文

禾期

坊其夹俎朱琢小子

编码1为“禾”。

编码2为說文古文“

(期)”的别构,两个时间点相重合。《说文》:“期,會也。从月其聲。,古文期从日丌。渠之切文八 重二”。

禾期:拔节至孕穗的时期。

编码3中间的字符横短竖长,为上古“甲”字,故隶定为“”。字书失载。

编码4为“

”,字书所无。疑为“坊”之别构。

编码5为“其”的异体字。

编码6为“夹”的异体字,从左右两侧扶持。。《说文》:“夾,持也。从大俠二人。古狎切”。

俎:摆放牲肉祭礼的木盘。《说文》:“俎,禮俎也。从半肉在且上。側呂切”。

编码8为“朱”的古体,红色;矿物之名:朱砂。

编码9为“

”,即“琢”。《说文》:“琢,治玉也。从玉豖聲。竹角切”。出自:

编码10为合体字“小子”,汉·扬雄《太玄·将》:"小子在渊,丈人播舩。" 范望注:"小子,谓百姓也。"

德埙按:夏朝“子”为族长,“小子”为族长手下的小宗之长。夏王朝后期江南关(譸)邦国君王之自谓。这个观念延续到了商周时期。裘锡圭先生指出:商代和周代一样,称族长为“子”是很普遍的现象。商代金文中的“小子”,应该是与“子”相对的一种称呼,它们不会是小儿子的意思,也不像是谦称,而应该是表示一种特定的身份。关于“小子”的涵义,裘先生认为曾星笠《尚书正读》的解释最合理,即“小子,盖同姓小宗也。“子”为族长,“小子”为族长手下的小宗之长。朱凤瀚先生在1982年中国先秦史学会第一届年会提交的论文《试论商人的族氏组织》中也提出了相同的意见,2022年再版的《商周家族形态研究》一书,继续沿用这个说法。另据《裘锡圭学术文集》编者按,日本学者木村秀海在1981年也指出西周金文中有不少“小子”是指小宗而言。

第四面

释文

祖?关(譸)谛宝网?龢用

编码1为“且”(祖)。

编码2为“?”。

编码4为“

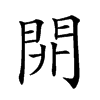

”的异体字,同【关】字。出自集成10368:

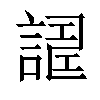

编码5为说文古文“

”,谛,审查。《说文》:“谛,審也。从言帝聲。都計切”。

编码6为“宝”,家藏的珍品。《说文》:“寶,珍也。从宀从王从貝,缶聲。寚,古文寶省貝。博皓切”。

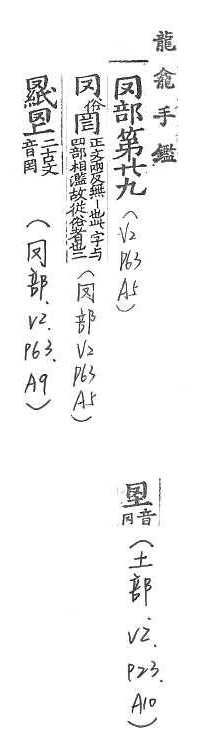

编码7为“

”,同“网”。庖牺氏结绳编织的捕鱼工具。出《龍龕手鑑 · 土部》:。

《说文》:“网,庖犧所結繩以漁。从冂,下象网交文。凡网之屬皆从网。”

编码8为“?”。

编码9为“龢”。

编码10为“用”。

作者介绍

王德埙: 1950-汉族,贵州民族大学研究员,西南夜郎文化研究院前所长,世界智慧科学院院士、西南师范大学毕业,双专业。贵州省社会科学一等奖、教育部人文社科三等奖获得者,贵州文史研究馆特聘专家、中国名山名寺名观文化研究委员会高级顾问、厦门上古文明研究室委员、《上古文明研究丛书》编委、中国先秦史学会会员、贵州省易学与国学研究中心研究员,贵州省文化艺术研究院特聘专家,贵州省收藏家协会顾问、贵州省桐梓县夜郎历史文化研究会会长、贵州镇宁竹王文化研究会顾问、重庆巴渝文化研究院特约研究员,中国魏晋南北朝史学会僚学研究中心研究员。