云中一点鲍山青

张智辉

“文案的尽头是谐音梗”,这“尽头”势头不减,大红大紫。说起谐音梗,曾巩在济南为官,治理有方,百姓赞曰“巩”不可没;林徽因来济南,被美景吸引,“徽”眸一笑百媚生;新近推出“清辛”文化旅游项目,一语双关是“二安”,妙哉!

由此及彼,推而广之,旅游的“尽头”是文化,这文化自信满满,含金量十足。刚刚“出炉”的《济南市公共文化设施专项规划(2023—2035年)》,亮出新目标:打造 “全国重要的区域文化中心、国际知名文化旅游目的地”。“两轴三带、四核一副”多点布局令人鼓舞,市非遗馆、黄河大剧院、儒学博物馆、特色馆群将成“新宠”,济南这座历史文化名城将更具中国范、国际潮。

济南古城文脉源远流长。4600年文明史、2700年建城史,从后李文化到北辛文化、大汶口文化,再到龙山文化、大舜文化,如约而至,被“悟空”带红的柳埠四门塔是中国最古老的石塔,“海内第一名塑”灵岩寺已伫立千年,名士文化更是星光灿烂,名君大舜、神医扁鹊、名将秦琼、名相房玄龄,著名诗人李白、杜甫、黄庭坚,故有“齐鲁文衡”和“海岱文枢”之称。

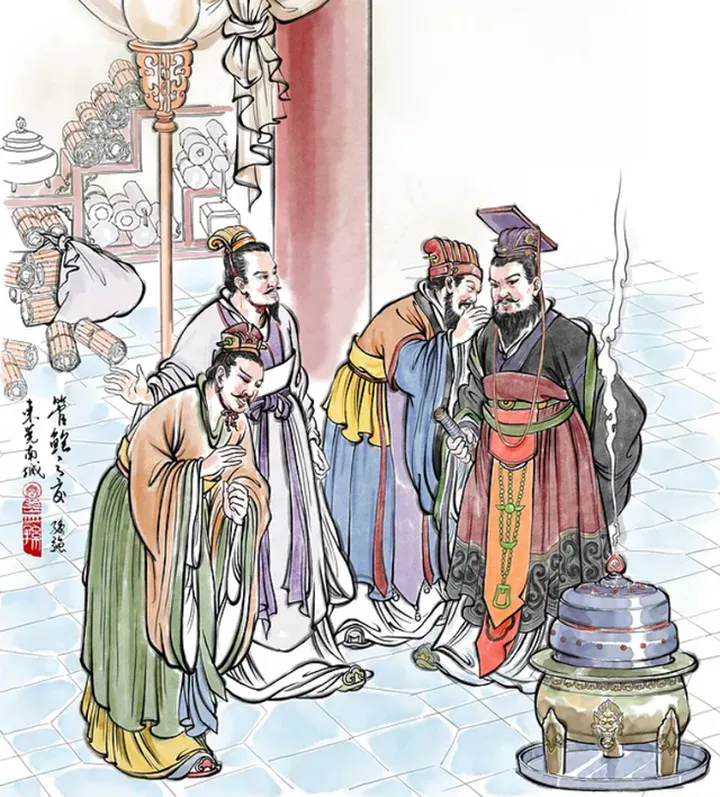

山不在高,有“贤”则名。在济南东北部,有一处“鲍山胜景”——依山而建的山体公园。在鳞次栉比的高楼掩映下,鲍山犹抱琵琶、半藏真容,公园大门一副隶书对联格外醒目“叔牙贤明誉齐国,和顺淑气盈钢城”。山上郁郁葱葱,生机勃勃,拾级而上,只见杂树生花,亭台错落,古韵悠然。驻足“揽胜”文化长廊,有叔牙举贤、叔牙荐齐候、管鲍分金、叔牙妙语释管子等彩画。山脚下有同心湖、映月湖,湖水如镜。

离公园不远处是鲍叔牙墓,“山东省第五批文物保护单位”, 坟茔高大肃穆,正中树“齐大夫鲍叔牙墓”石碑。

鲍叔牙是春秋时期齐国大夫,有知人之名,助齐桓公有大功,所获赏赐十分优渥。其封邑就在鲍山附近,《齐乘》卷四云:“鲍城,济南东三十里鲍山下。禹裔有鲍叔,仕齐,食采于鲍,因以为氏。鲍叔生叔牙,进管仲于齐桓。”乾隆年间的《历城县志》也记载:“县东三十里有鲍山,山下有城,鲍叔牙食邑也。相传叔牙与管仲分金于此,鲍叔墓在此。”在王舍人庄西首,传说有一座石桥,名叫分金桥。

鲍山因鲍叔牙而得名。曾任济南“市长”的北宋史学家、文学家曾巩在任时,登华山望鲍山,追思春秋大贤鲍叔牙,写下了《登华不注望鲍山》一诗:“云中一点鲍山青,东望能令两眼明。若道人心似矛戟,山前哪得叔牙城。”

大意是:在云中能看到一点鲍山的青色,东望能让人心明眼亮。如果说人心像矛戟一样充满矛盾和争斗,眼前怎么有叔牙城邑呢?强调鲍叔牙的高尚品德和他与管仲之间深厚的情谊。

明“后七子”领袖人物、“宗工巨匠”李攀龙在《酬李东昌写寄〈白雪楼图〉并序》中记述道:“楼在济南郡东三十里许鲍城,前望太麓,西北眺华不注诸山;大小清河交络其下。左瞰长白、平陵之野,海气所际。每一登临郁为胜观。”旧时“济南十六景”之一的“鲍山白雪”指的便是这座白雪楼。李攀龙晚年,在大明湖畔百花洲又建一楼,亦曰"白雪楼"。

清代诗人王象春有《鲍山》一诗:“因从白雪楼边过,古店荒碑动我情。云雨山头谁覆手,行人不见叔牙城。” 诗人慨叹,只见鲍山而不见叔牙城,怅然若失。

清代著名文献学家、藏书家,历城人马国翰写《鲍山怀古》,赞美鲍叔牙:“古人心迹问寒山,久把黄金视等闲。天下唯怜旧友,平生志不忘时艰。”这些诗词文章都表达了对鲍叔牙的敬仰和追思之情。

互为知音的管仲感慨“生我者父母,知我者鲍叔也!”孔子赞“齐有鲍叔.……知贤,智也;推贤,仁也;引贤,义也。有此三者,又何加焉?”李白赞曰“临财不苟取,推分固辞让。后人称其贤,英风邈难尚。”杜甫感慨“君不见管鲍贫时交,此道今人弃如土。”

而今,鲍山、鲍墓、鲍城“三鲍”已成为在地文化的重要元素。有识之士还成立了鲍子书院,专门传播鲍子文化,影视文化名人鲍鹏山、鲍国安以不同方式祝贺。

“管鲍之交、荐贤举能、勿忘在莒……”这些永恒的经典,熏陶影响着后来人。

当地的乡亲们在自我介绍时,常会说:我来自“鲍子封邑”,我们有一种独有的颜色——“鲍山青”。

投稿热线:13325115197