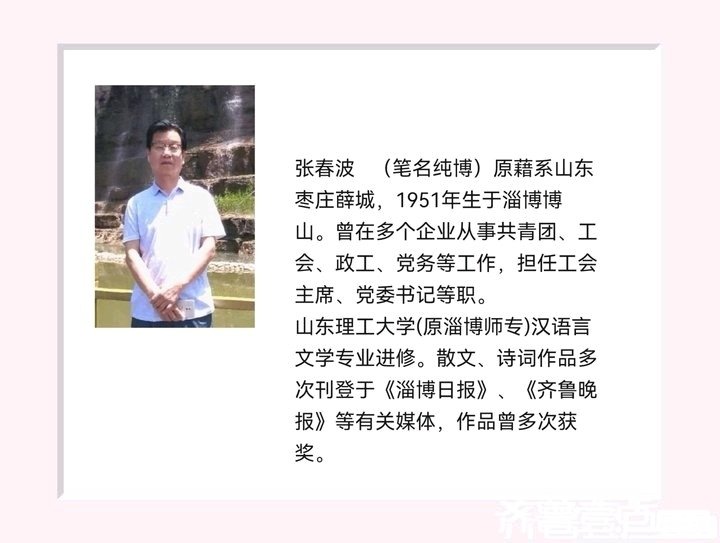

少年时代的学生记忆

张春波

少年时代是人生中最活泼可爱的时代,是步入学知识、长见识的始端,也是初步结交同窗、学友的阶段,这个时代每个人都讲着不同的故事。

上初小

孩童时期到了七周岁,就进入了少年时代,也到了上小学的年龄。父亲领着我去了洪山第一小学报名上学了。我斜背着四根带子的粗布立式书包,开始了四年的初级小学的学习。当时的学校就是一个民宅大院,坐落在洪山公社三民村一马路东南方。校门是一座门楼,有两扇漆黑的大木门。在我们小学生的眼里,看着校门楼是很高大的。我们的教室是一套三间老式的住宅,门窗用青砖镶框,屋面是麦稭披挂的,里面不算宽敞。一块木制黑板挂在教室里的东墙上。

我们的班主任是位女老师,叫孙奉兰,挺年轻也挺秀气,面像很严肃,初小四年她都管着我们这个班。当时年级没有按届或按年代编排,只是按年级排列,我们刚上学就是一年级一班,第二学年就是二年级一班了。孙老师对我们班管的很严,班里的小孩王倪怀明见了她也得老老实实的。

上小学后加入少年先锋队那是很光荣的。我们在学校先后入了队,成了少先队员。我们特别爱护红领巾,它是红旗的一角。平时总是把红领巾叠得整整齐齐的,上学时仔仔细细的戴上,放学后摘下来再板板正正的收藏好,比穿新衣服还要爱惜。我的好学友徐兆请还当过少先队旗手,当时我好羡慕他呀!

学校的面积不算大,有前后两个院子,主要是做课间操和课间活动的场所。比较大的文化体育活动,都要到学校南边公路对面的广场举行,当时是洪山炼铁厂留下的,后来成了洪山陶瓷厂的地盘,现在已是欧景华城居民小区及亿兴源超市等商业铺店了。

补作业

记得有一次孙奉兰老师布置了作业,要求放学前必须完成,不然就不要回家,继续在教室里作。我当时与几个同学贪玩没有做完作业,由于孙老师的威严,放学了我们也不敢走,就在教室里继续补做。那几个同学陆续做完都走了,我还没有做完,还在教室里继续做。

这时天色有些黑了,写作业也看不清楚了,我独自一个人在教室,又急躁又有点害怕。这时,我在教室里听到外面母亲与孙老师在说话,就听母亲说:“别人家的孩子都放学回家了,没看见我家的孩子回家呀?”孙老师说:“都放学回家走了,是不是在外面玩还没回家呀?”母亲说:“可能去什么地方玩了,我再找找吧。”说完就走了。这是我放学没回家,母亲找到学校来了。待了一会没动静了,我就悄悄地收起书包,溜出了教室和学校大门回家了。回到家中,当母亲问起来,我就说在外面玩了,没敢说听到母亲去找老师的事情,把这件事应付过去了。

走上社会多年以后,去第四砂轮厂学校看望孙老师时,我还说起这件事,大家都哈哈笑起来。孙老师疑感地说:“还有这样的事呀?我已不记得这回事啦。”

课间活动

洪山一小有两个院子,前院是初小班级教室,还有一座高台的学校办公室,西面有几间老师的宿舍。后院是高小班级教室,有排比较亮堂的砖瓦房,门窗挺新式的,主要是高小班级的教室。前院初小的学生调皮一些,而后院的高小学生相对懂事多了。上初小的学生都很羡慕上高小的学生,认为他们多上了几年学,知识面比我们都广泛,而且教室也敞亮,总盼着快点长大,早点上高小就好了。

记得前院的院子不算大,一下课三、四个班级的学生一窝蜂的从教室拥出,如同赶大集。除了课间操以外,课间休息同学们换着花样尽情的玩耍,做游戏。有抗拐的,有甩纸皮卡的,还有参琉璃蛋的,砍腰果的。女同学一般玩踢踺子、跳绳。课间活动种类繁多,最吸引人的是“骑马打仗”了。我们班的孩子王倪怀明擅长“骑马打仗”,就是由两个同学抄起手把他当骑手架起来,与另一伙抄手骑马的同学进行“肉搏”、“撕扯”,只要把对方拉下“马”来就是赢了,平时我们班总是胜利者。曾经有另一个班级的同学“骑马”来挑战我们班,这个同学比较高大,连战几个回合,终于把我们班的孩子王拉下了“马”。虽然输了,但很不服气,可没有办法,谁叫人家“人高马大”来。

记得我参加工作后的一九八二年,全国进行第三次人口普查,我作为单位的普查员参加了洪山片区的培训学习,培训地点恰好是在我的小学母校洪山一小。我又一次的来到了上小学熟悉的地方。看到上过课的教室和老师的办公室也不那么高大了,房屋也显得陈旧了,这是随着时光的前行,我们长大了,社会也发生了大变化,我们的眼界也变了。虽然是培训学习,仿佛又回到了那少年活泼可爱的时代。

度荒年

开始上小学的时候,国家制定了“鼓足干劲,力争上游,多快好省地建设社会主义”的总路线,继而是高举总路线、大跃进、人民公社三面红旗,一九五八年大炼钢铁运动在全国轰轰烈烈的开展起来。洪山也建起了炼铁厂,当时的人们也是意气风发,积极热烈的参加到大跃进和大炼钢铁的运动中去。记得洪山炼铁厂建起了几座高炉和高高的大烟筒,洪山铝土矿的家属们也积极参加了炼铁活动,我母亲也在其中,不分昼夜,没白没黑的工作在炼铁厂里。随着形势的变化,洪山炼铁厂也与一些小铁厂下马了。洪山炼铁厂的厂址后来变成了洪山耐火材料厂,继而变成了建陶厂,改革开放后期,原来的工厂逐步的消失了,现在已是一片居民住宅区了。

大炼钢铁之后,我国出现了三年自然灾害,大量的土地荒芜,粮食严重减产。一九六O年是自然灾害最严重的一年,灾害频发,物资匮乏,好多地方出现严重的饥饿贫困现象。在那个时期,粮食不够吃就吃野菜、地瓜秧、玉米骨头,甚至是羊夹叶、树皮等。父母打听到我们的祖籍老家枣庄受灾较差,庄稼收成还好些,一九六O年秋季,全家五口回到了老家枣庄。我父亲住了很短时间就回单位了,我母亲带着我们兄妹三人待了近一秋,渡过了一段饥荒。那时候我九岁,我妹妹八岁,我弟弟才五岁。

我爷爷家已经没有人口了,就去了也是祖藉枣庄姥娘家的薛城区店子村。我姥爷、姥娘已先后去世,就到了我舅舅家住下了。我只有一个舅舅,他家的村子紧挨着大运河,离微山湖也不远,水源比较充裕,所以庄稼长得比较好,自然灾害影响差些。老家的主食是吃煎饼,还是用竹擗子摊煎饼,特别是用麦子磨成糊子摊的煎饼,比较筋条,刚摊下来的煎饼软活活的很好吃,再卷上点菜就更香了。枣庄的菜煎饼还是当地的小名吃呢。

老家的语言与淄博的语言有些差异,特别是土语就互相难理解了。在舅舅家我们兄妹三人有时饿了,就跟在妗子的身边嘟囔着“饥困、饥困”,俺妗子听不懂我们说什么,就一脸疑惑地问我母亲:“孩子们光说叽咕、叽咕,他们叽咕什么呀?”我母亲笑着说:“他们说的叽咕是饥困了,就是饿了。”我妗孑听后也笑了起来,“噢,原来是饿了,那赶紧吃饭吧。”后来我们长大了,回老家看望舅舅舅母时,还时不时地当笑话谈论“饥困”和“叽咕”的趣事呢!

祖籍枣庄属于鲁南地区,鲁南的土话“水”、“非”不分,就和淄博的“肉”和“漏”一样。鲁南曾有套土话流传的较广:“喝非(水)非不开,吃饭饭不浮(熟)。”“有个小老扶(鼠),掉到非(水)缸里,淹的浮漏(溜)浮漏(溜)的。”在与家乡的亲戚交往时,还断不了交流这样的土语笑话呢!

师生情

回忆上初小的往事,我又一次翻找到了“洪山一小二年级一班学业操行成绩滿堂红师生留影”的照片,心潮久久不能平静。王校长端坐在同学们的中间,班主任孙老师和陈教导主任站在三十九名同学群的两边,像是呵护着我们。

凝望着照片,有许多熟悉的面孔,也有一些认不出来或想不起来的同学。静下心来回想了一下,那时候天真而又活泼的同学,在老师的管教下,为以后继续深造和走上社会,都打下了深刻的基础。师生情和同学情也在不知不觉的时光中产生了。

班主任孙奉兰老师教育学生很严格是学校出了名的,我们对她既害怕又敬重。我们班的黑板上方曾经挂满了不同荣誉的班级奖状,二年级期末就被评为全校“学业操行成绩满堂红”班级,孙老师也多次被评为优秀老师。后来孙老师调到第四砂轮厂学校任教,走上社会后我们初小班的十多名同学,还去南定四砂看望过孙老师。

学校的长叫王希孝,我们很少见到他,就是见到他也觉得很害怕他,但却又感到他挺亲切的,可能是年龄小的缘故吧。后来王校长还调到淄川一中,也就是现在的淄川实验中学担任过校长。

上初小我经常到最要好的同学徐兆清的姥姥家去玩,他姥姥家与学校一路之隔,在洪山二马路北首。记得有一次我们在玩耍,徐兆清用水瓢到水瓮里舀水,不小心一头栽到瓮里去了,在一旁摊煎饼的邻居听到响声后,赶紧跑过来,一把将徐兆清提溜上来,可把我们吓坏了,以后再玩耍就格外小心了。

初小班里有一名同学叫赵怀信,他是回家乡洪山省庄随迁转学来的,从小在北京生活。转来我们班后,因为说的一口北京话,我们就叫他“小北京”。有一次老师叫他讲故事,他操着北京普通话讲:“从前有座山,山上有庙,庙里有个和尚讲故事。”同学们听了都哈哈大笑起来。

我们初小班先后有近四十名同学,班长杜辉兰上学时,家住在学校的所在地洪山三民村,年龄比我大,是位大姐,她是老师的好助手,我们都很尊重她。

初小毕业后,我们在洪山一小直接进入高小学习,初小的同学就分配到不同的高小班级。我在洪山一小上了近三个月的高小,后随父亲工作调动转学到了罗村大窎桥小学,不到一年后又转学到了洪五小学,高小毕业后考入淄博第十五中学。上初中七级三班时又见到了许多熟悉的小学同学面孔。同班同学中就有初小同班的同学徐兆清、刘国良、赵怀信、孙增菊等。同级的同学有六位初小同班同学,初小同级的同学就更多了。

初中毕业后,我们都走上了社会,除了居住较近、交往较多的同学隔三差五的小聚以外,还举办了几次规模较大的初中同学聚会,在洪山一小上学的几个同学见了面,还断不了聊聊上小学的事呢!

高小转学

四年初小顺利的完成了学业,我又上了高小五年级。当时洪山一小已经有高小班,我上的是五年级三班,班主任是王志广老师。王老师字写的很好,在聊斋园的奇石上还有他题写的雕刻字体。王老师还是研究蒲松龄著作的学者。上小学我的语文学的比较好,特别是汉语拼音学得比较扎实,在后来去淄博师专干修班学习时,现代汉语的语音部分考试,获得了全班并列第一的好成绩。在五年级的作文课,我曾写了一篇《我的学校》作文,成了班级的一篇范文在班里宣读过。五年级第一学期,我在洪山一小只上了三个月,就随着全家的搬迁,与弟弟、妹妹一齐转学到了罗村公社大窎桥小学上学了。离开洪山一小我恋恋不舍,班主任王老师也是感到惋惜,转学时还专门填写了我的学习成绩情况,与转学手续一齐转了过去。至此,我怀着十分留恋的心情离开了学习四年多的洪山一小。

我们转学到了罗村公社大窎桥小学上学,感到非常陌生。我们是工矿子弟,在农村上学有些吃不开,同学之间比较生疏,对学校的印象不太深,只记得学校的校舍好像是一个富家宅院,校门楼和教室的房子都很高大,学校的校长姓王,叫什么名字不知道了。在大窎桥小学只上了不到一年的五年级,又因父亲的办公地点搬到了七、八里远的洪铝罗村釆区南部,我们兄妹又转学到了洪五小学,我在那里上了高小六年级一年。

洪五小学的环境要好一些,比较规整。学校坐落在洪山煤矿的洪五宿舍区内,因为洪山煤矿有子弟学校,洪五小学主要招收周围农村和洪山煤矿以外单位的孩子上学。在洪五小学上学的一年里,虽然时间不长,可对学校部分老师、同学的印象还是比较深刻的,特别是毕业后考入淄博第十五中学又成为初中的同学,交往的又多了起来。在洪五上学和对洪五宿舍区的印记已经深深地烙在了我的少年时代。

二0二四年八月三日于淄川洪山

史志年鉴、族谱家史、

各种画册、国内单书号、丛书号、

电子音像号、高校老师、中小学教师、

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版

艺术热线:

13325115197