一万两千多年前青铜黄帝立像发现

王德埙

王德

王德

摘要

一万两千多年前青铜黄帝立像是全世界最早的青铜器制品。规格:高44.5公分,通宽16公分,厚14公分;重3.2公斤。王德埙采用寻龙尺场共振年份检测仪检测,距今12500年,为上古青铜器制品。寻找黄帝先从7000多年前良渚文明时期的一块玉铭的解读发其端。一、论证黄帝距今一万多年。二、黄帝像形制图介。三、一万两千多年前青铜黄帝立像分析。黄帝冕冠玉藻考。黄帝海水龙袍考。黄帝左衽。“右衽”是从“左衽”演变而来的、晚起的风俗。不必在“左衽”、“右衽”问题上象孔子那样划一道鸿沟。黄帝海水龙袍。巨龙形象跟中古、近古的龙基本相同。龙头鹿角,龙身弯曲如蟒且有龙鳞。黄帝冕服研究。上衣下裳,腰束玉带。前系蔽膝。体侧有玉饰。黄帝的临战状态。左手握剑。黄帝右手前伸的身体语言:“兵发蚩尤部族”。黄帝像的学术价值。证明中国历史有一万二千五百多年。四、古人类基因研究与黄帝文明的关系。基因检测证明红山文化为黄帝部族,这与王德埙关于黄帝的研究结论相吻合。阪泉之战事件的确证还有漫长的路要走。

关键词

青铜黄帝立像;冕冠玉藻;海水龙袍;左衽;龙;中国历史

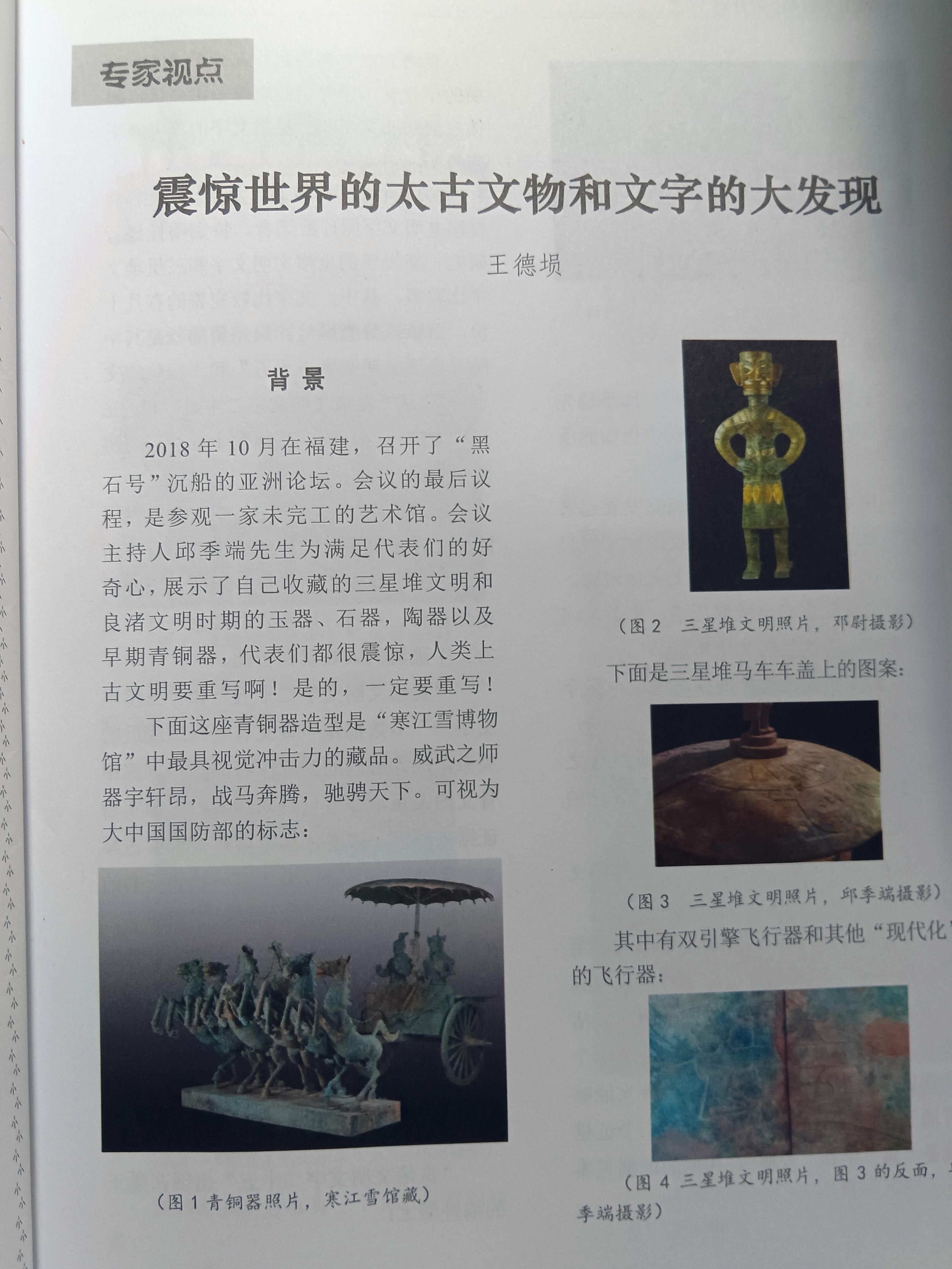

一万两千多年前青铜黄帝立像是全世界最早的青铜器制品。规格:高44.5公分,通宽16公分,厚14公分;重3.2公斤。

王德埙采用寻龙尺场共振年份检测仪检测,距今12500年,为上古青铜器,也是全世界最早的青铜器制品。

贵州省晓风残月艺术馆藏品。已故王国石先生40年代采于东北某地。

中国文化中的大部分创造发明,几乎都跟“黄帝”有关系。但中国历史上是否存在一个黄帝时代,他是否是华夏民族的祖先。这是个难题,现代考古学也找不到这样的证据。其原因就在于歧视中国民间收藏。

今天黄帝客观存在的实物证据在贵州省晓风残月艺术馆发现了。

寻找黄帝先从7000多年前良渚文明时期的一块玉铭的解读发其端。

一、论证黄帝距今一万多年

凤凰网等多网转载。

2019/01/29 17:17梦想是成为亿万富翁。 来自北京

2019年1月26日,厦门寒江雪博物馆举行了以“上古文明”为主题的国际学术研讨会,中国历史研究院古代史研究所教授、中国先秦史学会常务副会长、秘书长宫长为(李学勤博士后)与会作指导。会议特别安排了贵州民族大学王德埙教授30分钟的发言时间,宣读了他关于三星堆文字和良渚文明文字的研究成果。证明黄帝距今一万多年,全场掌声雷动。会议主持人誉之为“精彩的演讲”;上海社科院许明教授发言热情赞扬这个2019年的文化大事件,是一项上古文明研究中的重大突破。

2019年03月10日

上海思想界主编许明:主编絮言:本期隆重推出:震惊世界的太古文物和文字的大发现:一文。这是贵州民族大学王德埙研究员对厦门寒江雪博物馆院所藏一块良渚文化玉碑碑文的破译。我想特别指出,这是人类历史上首次破译成篇的良渚文字,并阐明了它的含意。译文表明:良诸前五千年是黄帝时代,中华文明起源被前推到距今一万年前。,,,,藏者,译者功德无量,定会被历史铭记。

一万两千多年前青铜黄帝立像在贵州的发现,证明《上海思想界》发表的研究成果靠得住。

二、黄帝像形制图介

三、两千多年前青铜黄帝立像分析

(一)黄帝冕冠玉藻考

黄帝王冕冠如此形制,代表中国天子最古老的渊源。这个“流苏小帘子”的正式名称是“玉藻”。其中的玉串叫做“玉旒”。《周礼-玉藻》:

黄帝国字脸,玉藻十二旒。“天子玉藻,十有二旒。前后邃延,龙卷以祭。”郑玄《注》:

“天子以五采藻为旒,旒十有二”。

按:邃延,读音是suì yán,意思是下垂延覆。

也就是说,《周礼》规定天子冠冕前后各悬十二串玉旒。每串由五种颜色的玉珠串成。秦汉二代沿袭周礼,但到了汉明帝时弃用五采玉珠,改用白玉珠。

现在,我们知道,“玉藻”及其“玉旒(音“流”)”都起源于黄帝时代。“天子以五采藻为旒”,出典于黄帝与蚩尤之战。晋代崔豹《古今注-舆服》:

“黄帝与蚩尤战于涿鹿之野,常有五色云气,金枝玉叶,止于帝五色云气上,有花葩之象,故因而作华盖也。”显然,“五采藻”出之于“五色云气”。五色云气漢代称为“天子气”。

(二)黄帝海水龙袍考

(1)黄帝左衽

衽,本义衣襟。右前襟掩向右腋系带,将左襟掩覆于内,称左衽。反之称右衽。古代东北地区中国人服装衣襟向左,以“左衽”谓华夏早期风习。

但是,到了战汉时代,风俗巨变。方向完全颠倒。

中原汉族服装衣襟向右,以“右衽”谓华夏风习。“左衽”一般指中原地区以外少数民族的装束。

(图片取自网络)

因此,“右衽”是从“左衽”演变而来的、晚起的风俗。

另外,汉族传统习俗,死者之服(寿衣)用左衽,不用布钮,而是使用细布带系死结,以示阴阳有别。这个风俗证明“左衽”在“右衽”风行的时代还是以另外的方式被认可的。

作为人文始祖之一,黄帝太重要了。后人因此普遍喜欢“以今律古”,以战汉的“右衽”,错误地推测黄帝也是“右衽”的先锋:“汉服历史悠久,远不是汉朝距今两千多年的历史,而是有五千多年历史,早在炎黄五帝时期就发明了。汉服又叫华服、汉装、汉衣冠,“始于黄帝,备于尧舜”,我们华夏民族的人文始祖黄帝“制冕服”,被认为是汉服的起点,在尧舜时期汉服式样就基本完备了,在周朝完全定型。之所以叫汉服,是因为汉朝在中国历史上享国四百余年,影响力大,因此人为汉人,族为汉族,服为汉服也。”(陆弃2019年网文)

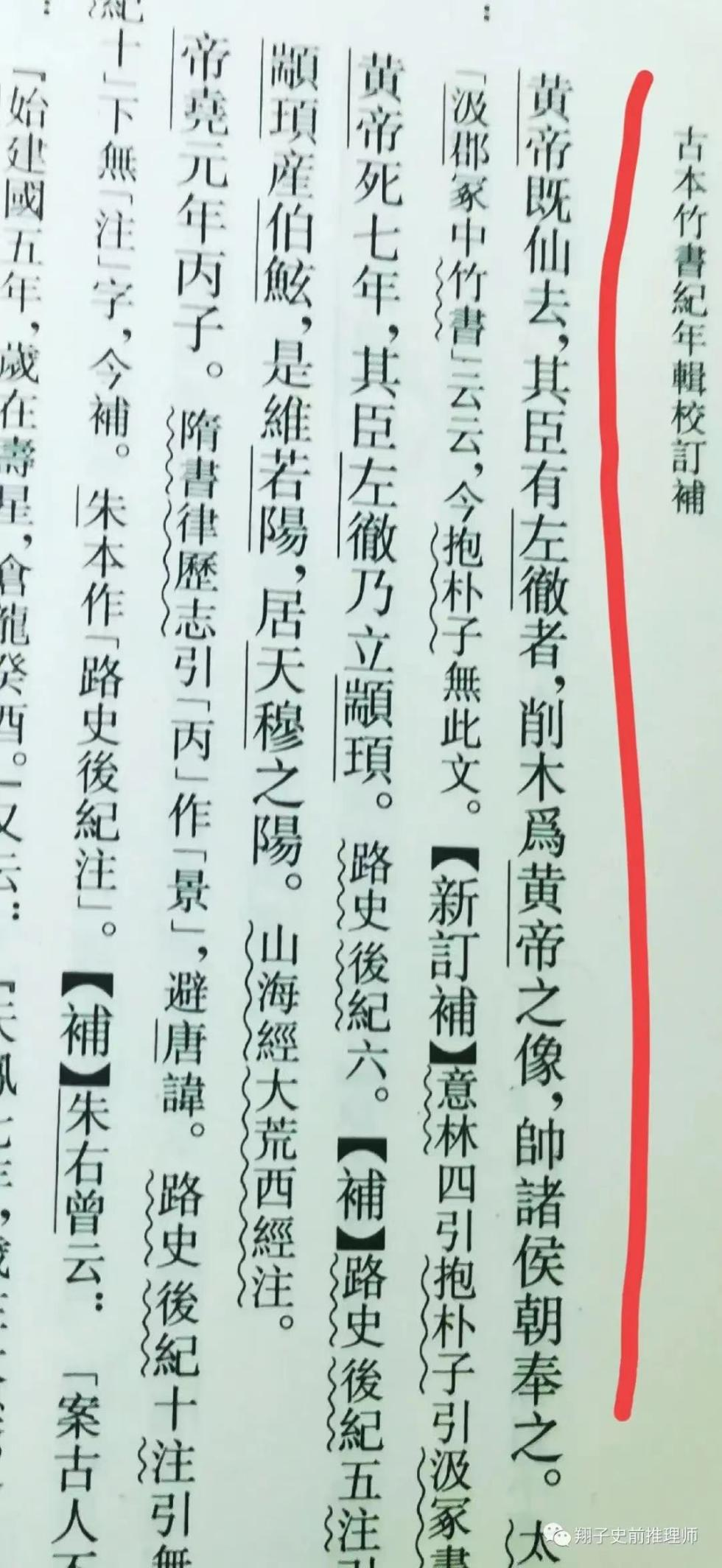

类似的情况也有,例如有文献想当然地认为黄帝像乃“削木为之”。

历史的真相是黄帝的臣下左彻“铜铸为之”,“帅诸侯朝奉”。

明白这一点,我们就不必在“左衽”、“右衽”问题上象孔子那样划一道鸿沟①。

(2)黄帝海水龙袍

如图黄帝左衽海水龙袍,在上古中国第一次出现。

在波涛汹涌的大海上,一条巨龙腾空而起,头下尾上,龙口喷水。巨龙形象跟中古、近古的龙基本相同。龙头鹿角,龙身弯曲如蟒且有龙鳞。某些瞎编龙形象演变的专家对此不知作何想法。

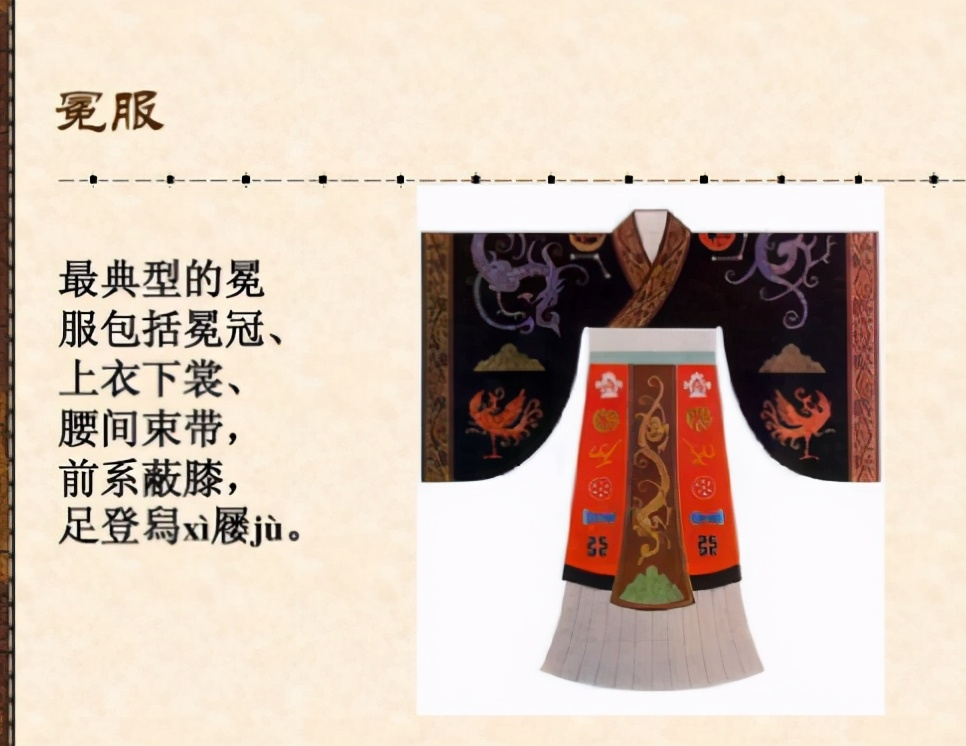

(3)黄帝冕服研究

贵州省晓风残月艺术馆藏品对于皇帝冕服规制提供了完整而清晰的图示。

上衣下裳,腰束玉带。前系蔽膝:

(图片取自网络)

足登舄屦:

腰间束带:

体侧有玉饰:

(4)黄帝的临战状态

最早的黄帝版本是《山海经》,在那里有黄帝和蚩尤两个天神之战。

黄帝左手握剑:

黄帝右手前伸的身体语言:“兵发蚩尤部族”

(5)黄帝像的学术价值

史记·五帝本纪》说:“黄帝者,少典之子,姓公孙,名曰轩辕。生而神灵,弱而能言,幼而徇齐,长而敦敏,成而聪明。 轩辕之时,神农氏世衰。诸侯相侵伐,暴虐百姓,而神农氏弗能征。于是轩辕乃习用干戈,以征不享,诸侯咸来宾从。而蚩尤最为暴,莫能伐。炎帝欲侵陵诸侯,诸侯咸归轩辕。轩辕乃修德振兵,治五气,蓺五种,抚万民,度四方,教熊罴貔貅貙虎,以与炎帝战于阪泉之野。三战,然后得其志。蚩尤作乱,不用帝命。于是黄帝乃征师诸侯,与蚩尤战于涿鹿之野,遂禽杀蚩尤。而诸侯咸尊轩辕为天子,代神农氏,是为黄帝。”,又云:“故黄帝为有熊。”《史记》集解引谯周曰:“黄帝,有熊国君,少典之子也。”班固《白虎通义·号章篇》也说:“黄帝有天下,号曰有熊。”

黄帝所在的东北地区熊为吉祥物。

因此,判断这是黄帝作为有熊国天子祭祀天地时的正装。

黄帝祭祀天地的正装证明有熊国客观存在。过去,黄帝只能出于神话传说。现在,黄帝作为历史人物可以肯定。

结论:中国历史有一万二千五百多年。

四、古人类基因研究与黄帝文明研究的关系

基因检测证明红山文化为黄帝部族②,这与王德埙关于黄帝的研究结论相吻合

日前,吉林大学生命科学学院崔银秋教授科研团队在古人类基因组研究领域取得重要进展,并于6月1日在科技期刊上发表了题为《Ancient genomes from northern China suggest links between subsistence changes and human migration》的研究成果(Nat Commun,11, 2700 ,2020),该研究是首次对中国北方的黄河流域、松辽流域的近6000年时间跨度下连续的古代人群进行全基因组高精度测定和分析,并从遗传学、考古学、历史比较语言学等多学科视角,探讨了新石器时代农业革命以来中国北方地区的人群互动,为探讨中华文明的起源、形成和发展提供重要证据,引发国内外同行的热切关注。

红山文化很早以前就被考古界认定与黄帝部族有关,《史记·五帝本纪》记录了黄帝(红山文化)统一华夏的过程中,与炎帝部落联盟(仰韶文化)在阪泉进行的一次战争。阪泉之战对开启中华文明史、实现中华民族第一次大统一有重要意义。无论阪泉究竟是哪里,都处于河北西北的山间盆地中,都是北方黄帝红山部族南下统一华夏的必经之路。这些中国古代文献上的记载,和本次现代科技基因检测结果,显然是相符的。

王德埙解读良渚文献证明了黄帝距今有一万两千多年历史,而本次研究认为:“本研究的55个古代样本取自19个考古遗址(7500-1700 BP),涵盖整个松辽流域和黄河流域。研究结果显示中国北方不同区域的古代人群有明显的遗传差异,并且区域间、以及区域内部人群间存在持续的基因混合和替换。黑龙江流域的人群自7,500年以来始终保持极高的基因连续性,并且这种基因成分可能在新石器时代早期就出现在中国北方古代人群中。”

这跟王德埙的研究结论是吻合的:“这种基因成分可能在新石器时代早期就出现在中国北方古代人群中。”

但是,媒体在报道时渲染个别学人比附的炎黄阪泉之战,本文持保留态度。

传说中的黄帝(红山文化)与炎帝部落联盟(仰韶文化)的阪泉之战,如果确有其事,则该事件只可能发生在一万年以前。

历史最重要的条件,一是时间,一是地点。必须指出,如果史学界关于阪泉之战时间、地点都未能确定,则不能认为该事件是“铁的事实”。阪泉之战事件的确证还有漫长的路要走。

注:

①孔子:“微管仲,吾其被发左衽矣”给汉服划了一道“华夷沟”。管仲是春秋战国时代一个划时代的人物,管仲打出的口号是“尊王襄夷”,也确实做到了为周王正位的功绩。

②微信长春李鑫 《大话红山》《基因检测结果证明红山文化确是黄帝部族》

作者介绍

王德埙: 1950-汉族,贵州民族大学研究员,西南夜郎文化研究院前所长,世界智慧科学院院士、西南师范大学毕业,双专业。贵州省社会科学一等奖、教育部人文社科三等奖获得者,贵州文史研究馆特聘专家、中国名山名寺名观文化研究委员会高级顾问、厦门上古文明研究室委员、《上古文明研究丛书》编委、中国先秦史学会会员、贵州省易学与国学研究中心研究员,贵州省文化艺术研究院特聘专家,贵州省收藏家协会顾问、贵州省桐梓县夜郎历史文化研究会会长、贵州镇宁竹王文化研究会顾问、重庆巴渝文化研究院特约研究员,中国魏晋南北朝史学会僚学研究中心研究员。