浩化人系列之九——学拳情结

于 波

面前摆放着一本《四十八式太极拳入门》。看到它,让我想起上个世纪的气功热和太极拳热。这本书是1987年的出版物,我一直带在身边。它是我参加工作不久,同事王老师送我的。那些教我太极拳的师傅,直到现在我都记得。

到浩良河化肥厂工作后,我养成早起锻炼的习惯,多数时间是爬厂区后面的那座小山。冬天,冷空气会降低嗅觉的敏感度,往往跑到山顶大口换气的时候,才发现厂区跑氨了。这也没有降低我跑步、压腿的热情,那时是苦于没有师傅教我练拳。

一天,到学校晨练,发现一伙人在学太极拳。我积极地混进队伍跟着练。队伍中,有我熟悉的职高的董主任和小学的张老师。一打听,是在学二十四式太极拳。师傅姓杨,是中学杨老师的父亲,听说他是专门到北京学的。那时候是全民健身的一个高潮期,气功、太极、站桩五花八门,学什么的都有。电视也积极报道这方面的新闻,常有养生健身奇迹发生。我知道的,一位王姓学生家长撇家舍业地去秦皇岛学鹤翔桩。

此后,我天天早晨跟着学,平时偶遇杨师傅我还认真请教。像“倒卷肱”这一招,我就单独请杨师傅指点过。杨师傅个子不太高,身体结实,方脸阔嘴大约六十左右。他平时爱钓鱼。一次,我去水库钓鱼,遇见他在北岸守竿观漂,好有耐心。我陪了他好一会儿,临走把新买的4.5米的手竿送给了他。

随着群众运动的蓬勃发展,好多厂里职工也到学校的操场跑步健身。我时常到学校打上一套二十四式太极拳。起初,在角落打。自我感觉良好后,就不在意别人的眼神了,打得越来越自信。有一天,我发现工会的杨干事在观察我打拳。我随口说一句,请老兄指教一二。没成想,他真练过。给我弄了一招“白鹤亮翅”,感觉很有功力。我明显意识到自己打得僵硬、幼稚。心想,还得再上一个台阶。在我得知体育熊老师在大学学过太极拳时,就邀请她教我,正巧政治周老师也想学太极拳。这样,我跟熊老师学习了四十二式太极拳。在学习的过程中,体育老师要求高,架子低,难度大,每次练完双腿是酸痛的。基本功有提升,也明确了好多手法、拳法、步法的名称和要求。我们在学校操场的西北角历经一个学期,终于修完结业。

在体验中进步,在体验中感悟,在体验中热爱。我也注意收罗有关太极拳的刊物和书籍。假期回农场,在二姐家看见了一本700多页的《太极拳全书》,我跟二姐宣布,将书占为己有。还从陈家沟购买书籍,自学陈氏太极棒功法。

2005年到深圳工作,利用业余时间报名学习陈氏太极拳。教拳的师傅叫王喜根,是一位退休的上海体育老师。他的队伍是当时荔枝公园比较大的一支。他的工作是在队伍前面领拳,带领大家打套路。老人家当时有70多岁了,很多跳跃腾挪的动作都不在话下。具体教学多数是他的几个徒弟负责。除了交学费,我只买了一双太极鞋,没买太极服不是因为心痛钱,是感觉自己水平不够,不敢穿太极服。后来,我还去过练拳的地方。队伍还在,没有看见王师傅,在前面领拳的换成他女儿了。

我学太极拳最长的一期班是王师傅执教的陈氏七十六式太极拳。从2015年学到2017年。至今我每天练习的就是这套拳了。王师傅年轻有为,武术功底较深。他教授的内容很广,拳、棍、刀都有。我参加过他组织的年会。他的拳友和徒弟中确实有高手,他们的表演让初学者们印象深刻。

现在,我是跟赵师傅学习陈式太极拳精要十八式,这是学校工会请来的武术高手,赵师傅获得过武术单项冠军。

在学习中,领会到学然后知不足的深刻含义;在学习中,更能体会到中华武术的博大精深,深感这些非物质文化遗产有必要传承给年轻的一代。所以练拳和传承会一直持续,感激师傅之情更会永记心里。

2024.8.12于深圳

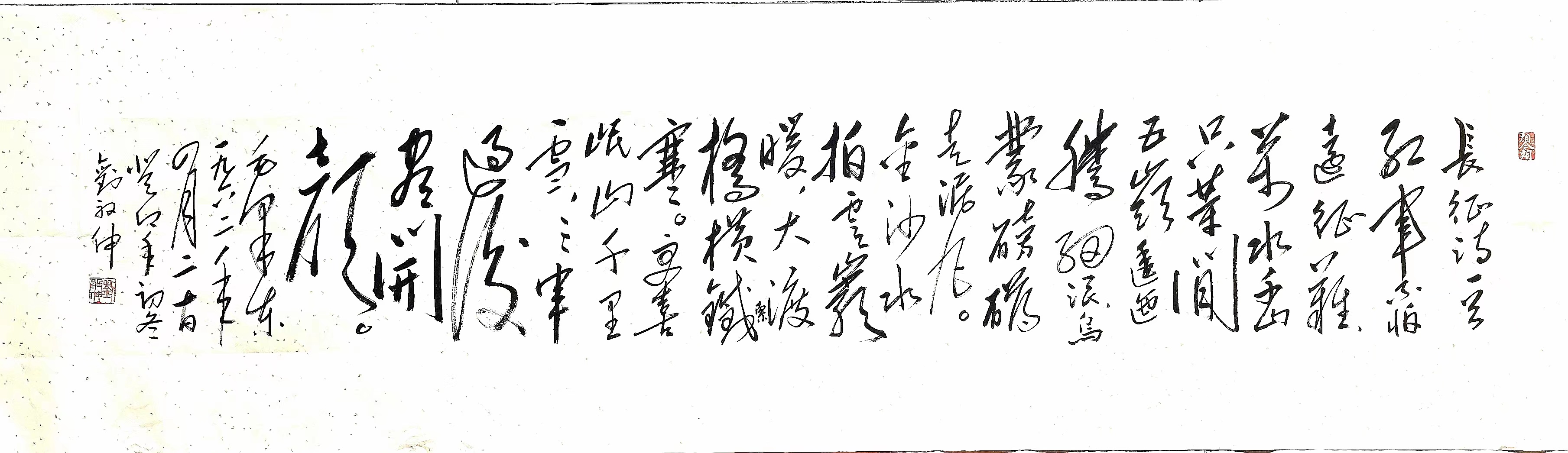

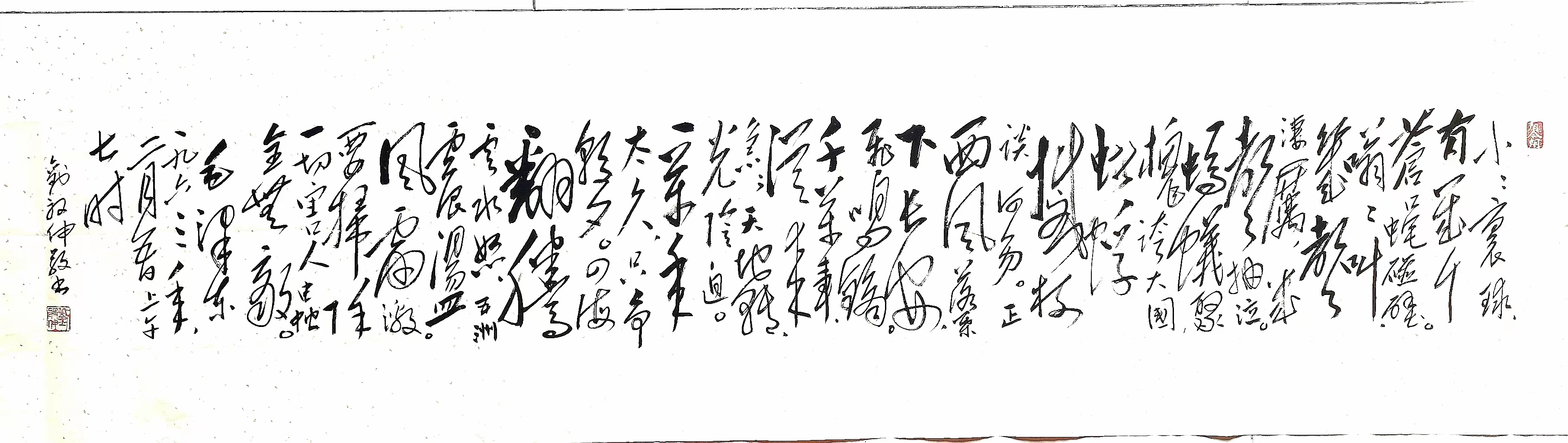

刘般伸,特型演员,著名书法家。

有需要刘般伸先生书法作品或者莅临现场演出鼓劲加油的请联系《都市头条·济南头条》。

刘般伸先生毛体书法作品欣赏

艺术热线:

13325115197

史志年鉴、族谱家史、

各种画册、国内单书号、丛书号、

电子音像号、高校老师、中小学教师、

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版