画盲说画

——观王敦浦先生《画集》有感

高全成

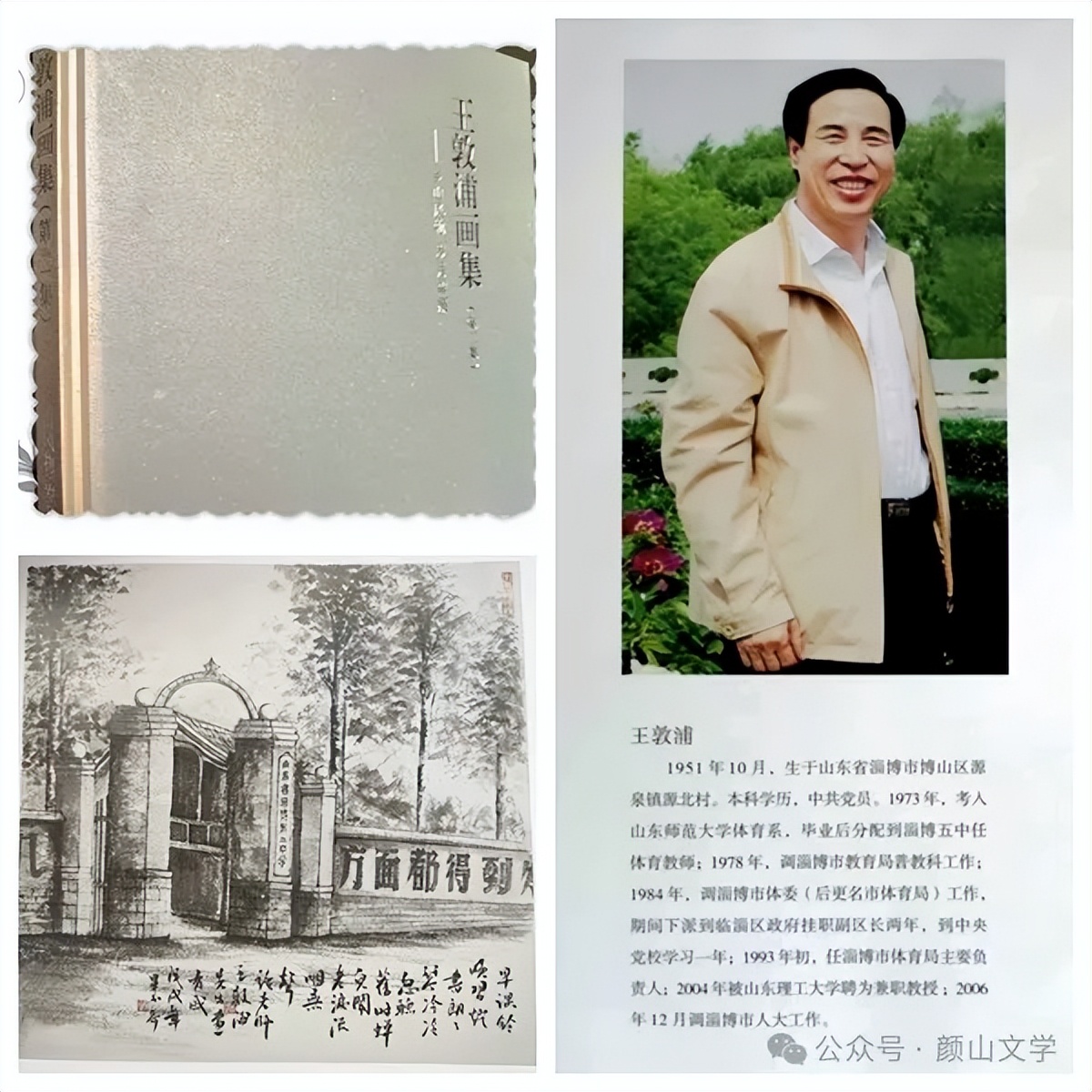

王敦浦先生画集及画作《淄博二中老校门》

“画盲”,说谁呢?说自己,别人不相干,相干也不会随便说。

“画盲”与“文盲”有一比:“文盲”不识字,不会写字,但是会说话;“画盲”不懂画,不会作画,但是也会说话。

我这个“画盲”,从来未说过别人的画,现在说王敦浦先生的画是大年初一掀皇历——头一回。

缘何如此呢?因为吃惊和感动。

49年前,敦浦先生在淄博五中任体育教师时,用粉笔画黑板报插图,令老师和学生都驻足注目;用刷子写大字,令懂行和不懂行的人都观赏称赞。

敦浦先生人生的黄金时期全处在干事创业的艰苦奋斗中,公务繁冗,少有闲暇,而为何“他的绘画作品一经展示”,便让淄博市文化名人王颜山老先生“深感惊异并击节称赞”呢?敦浦先生《画集》的“自叙”揭开了谜底。

首先,源于“小时候萌发的画家梦”。小时候萌发的梦,差不多人人都有;但是,有人的梦实现了,有人的梦最终不得实现。我们没有时间讨论梦不得实现的原因,只看敦浦先生的梦是如何实现的。

(一)家长的鼓励。有些微弱的火花,任其自在,可能熄灭,可能燃烧起来:横加打扑,必然熄灭;热情助氧(鼓励),必定燃成腾腾的烈焰。

(二)兴趣是最好的老师。兴趣能以苦为乐,兴趣能魔幻出远超24小时开外的时间,兴趣能引来高人光顾。

笔者加一条:任何事,不干便罢,干就干好的秉性,是实现画家梦的精神内核。

再是,源于对家乡山水的挚爱。一般的人,即便其家乡是贫瘠落后之地的人,也热爱生于斯、长于斯的家乡,况且敦浦先生的家乡是“山清水秀”“四季如画”“风景秀丽的宝地”——银“源泉”呢!

我不仅是画盲、还是书法盲、篆刻盲。有个篆刻家的朋友要送给我一枚甚或多枚篆章,我都婉言谢绝,因为我不想附庸风雅。那么我欣然接受敦浦先生馈赠的画集是否也有附庸风雅之嫌呢?没有,一点没有!画集,我收藏,闲时自己瞧点热闹,客人来时让朋友欣赏,这是非常惬意的事情。篆章,我根本看不出丝毫热闹,客人来时我拿出来炫耀,只能让客人腹诽:铅笔字都没写好,还篆字呢!

敦浦先生明知我是画盲,还郑重地送给我两本正方的、厚重得像两块玉石板一样的精美《画集》。敦浦先生当然不会认为,我也不会认为,这是明珠暗投;因为我们都认为这是老朋友之间历经49年的风风雨雨而未断联系的象征,因为双方心底都有一条真诚的、扯不断的友情之线!

“画盲”所观的画,最喜欢带文字(正楷、或行楷)的。

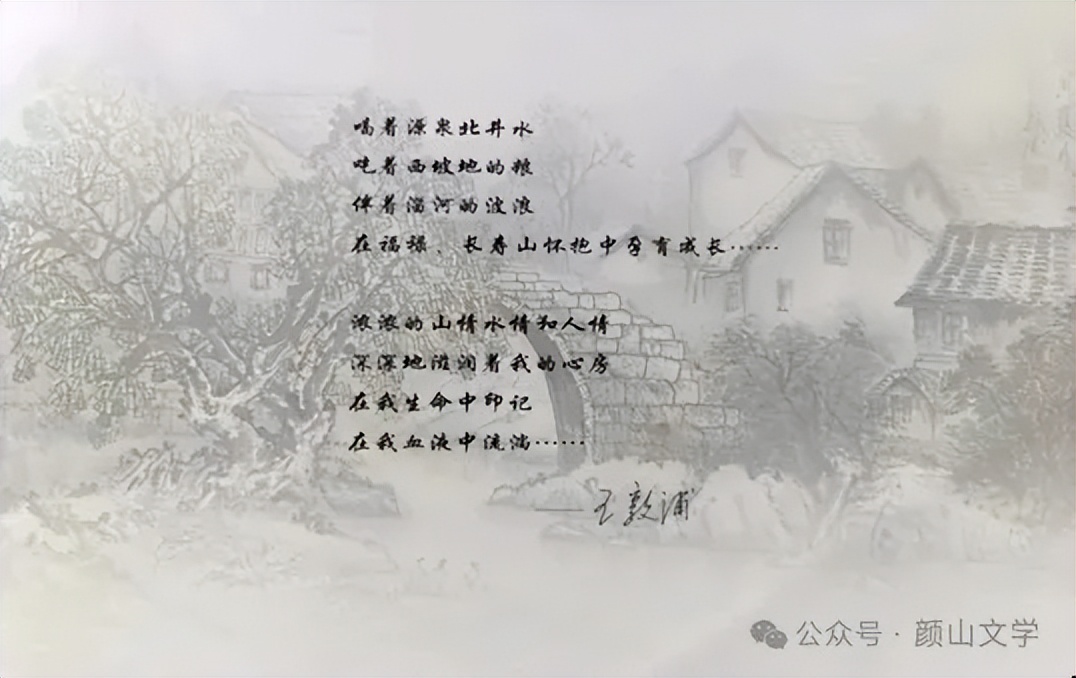

敦浦先生的题诗,描写家乡特有的景物,抒发游子浓郁的乡情,含蓄地、形象地、深刻地交代:画作不是产生在画室里,而是产生在故乡的井水里、粮米中;画作不是产生在画板上,而是产生在淄河水的碧波里、福禄山的沃土中;画作不是产生在五彩的画笔下,而是产生在生命的基因里、血液的流淌中。

题诗,是画作的纲领,是画作的眼睛!

虽然是画盲,也不能仗其“盲”而对画作的意境、寓意、风格、流派、技法等信口乱说,而只能对自己看得出的画面上的“热闹”说几句。王敦浦先生热爱故乡,钟爱绘画,反复观景,多有心得,巧用彩笔,精心绘制,累年不辍,佳作纷出。两集《画集》共选录了多达117 帧精品。可惜,我只能看懂为数不多的几幅,也只能就此几幅乱说几句,谈不到就教于方家,只是借此表达个人一点不足挂齿的心意。

第一帧 天围平野莽无际 水绕孤村闲自流

山乡孤村好极了!

山乡孤村好在哪里?好在村孤景不孤。

自然世界的诸多美景把人类社会中一个孤村奇妙和谐地层层“围护”起来了。最高最外的一层是“天”,正如中国书协理事、学术委员会秘书长刘恒先生所说的“天围平野莽无际”。

第二层是远处的隐隐约约地给人带来朦胧之美的连绵无尽的山。

第三层是雄奇对峙、互不相让而又共同拱手让瀑布飞速而下、给人带来壮美之感的两座苍翠葱茏的山。

第四层是水,是“水绕孤村闲自流”的水。

还有绿树掩映的最小的一层围护圈。

山乡孤村还好在哪里?好在远离了繁华的喧嚣,好在远离了缤纷的骚扰,好在远离了趋利的奔忙。

孤村之美令人神往,虽无“铁马冰河入梦来”的豪情,却有明山秀水游孤村的逸兴。

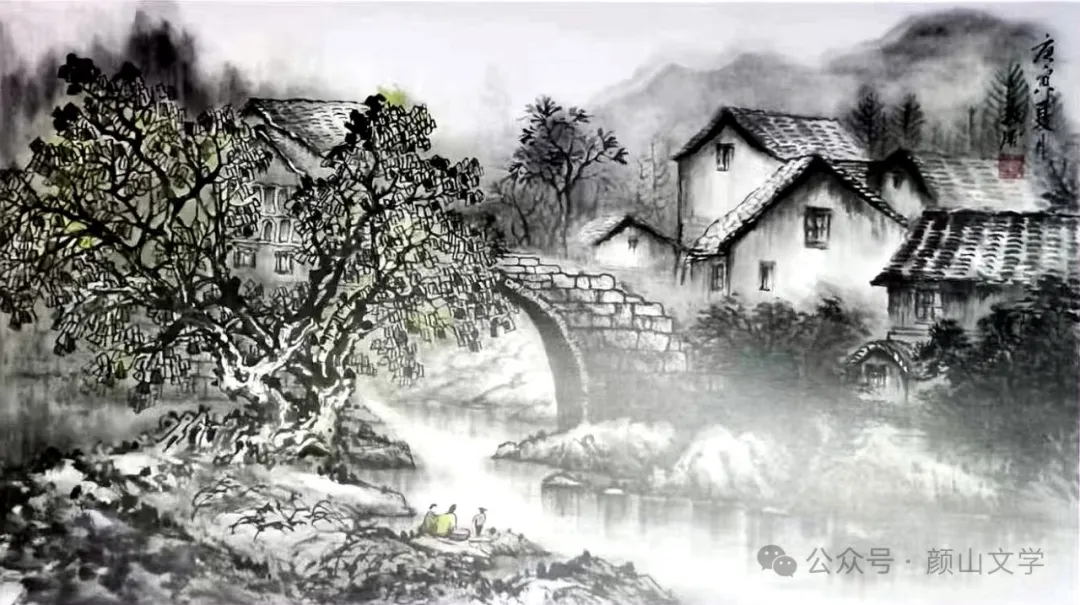

第二帧 故乡小桥

《故乡小桥》是一幅幽美的山乡图。高阔无垠的苍穹下、绿树掩映着一个村庄:错落有致的民舍偎依在大山的怀抱中;村中的石拱桥更显示出画者独到的匠心:桥的一侧让观者看到的历历凸显的石块堆砌旳桥基,正默默无语地陈述着先民的勤劳聪明;另一侧让观者看到的树根盘错交结、虬枝扭曲向上、枝叶葳蕤繁茂的古树,正用大自然的技法演示着村落的古老、环境的优美;桥下缓缓流淌的河水把人的思绪带向远方;水边有三人,从背影和侧影看三人有老有少而且都是女性,她们在干什么呢?似乎不是垂钓、不是观景,而是在浣洗兼着照看小孩。男爷们哪儿去了呢?大概壮劳力都在村庄之外的田地里辛勤耕作吧!

第三帧 雪夜情深

一观此画便生震撼。

雪越下越大,夜越来越深,风越刮越狂,而手挽骆驼缰绳的女战士似乎什么都没有注意到。

何以见得?你看:她的身姿是挺拔还是蜷缩?她的眼神是明亮还是迷离?她的步伐是矫健还是蹒跚?她的两手是虚空还是握紧?

你再看:骆驼的颈、头是什么状况?被侧面而来的狂风吹得本能地扭向另一侧。手牵骆驼走在前面的女战士呢?她的颈、头并没有向一侧扭动,当然,也许是她戴的解放帽的护耳部分阻挡了一些风力。

再观此画便生感动。

这位女战士也许是边防驻地卫生所的一位卫生员。乘坐在骆驼上的显然是母子俩。这三人为何要在黑夜冒雪前行呢?大概是为了救命,为了救被母亲紧紧搂在怀里的小孩的命。要到哪里去呢?当然是要到医疗条件好的某医院了。天明了、雪停了再去不行吗?不行!小孩危在旦夕,晚一步就会延误抢救。

我们的女战士还是个大女孩,你看,她的面部表情还显得有些稚嫩;但是,你再仔细看,小姑娘的脸上更显出坚毅不可动摇的神情。

整幅画令人震撼、令人感动后,令人深深地体会到这是真真的雪夜情深!

这就是这幅画最主要的艺术魅力所在!

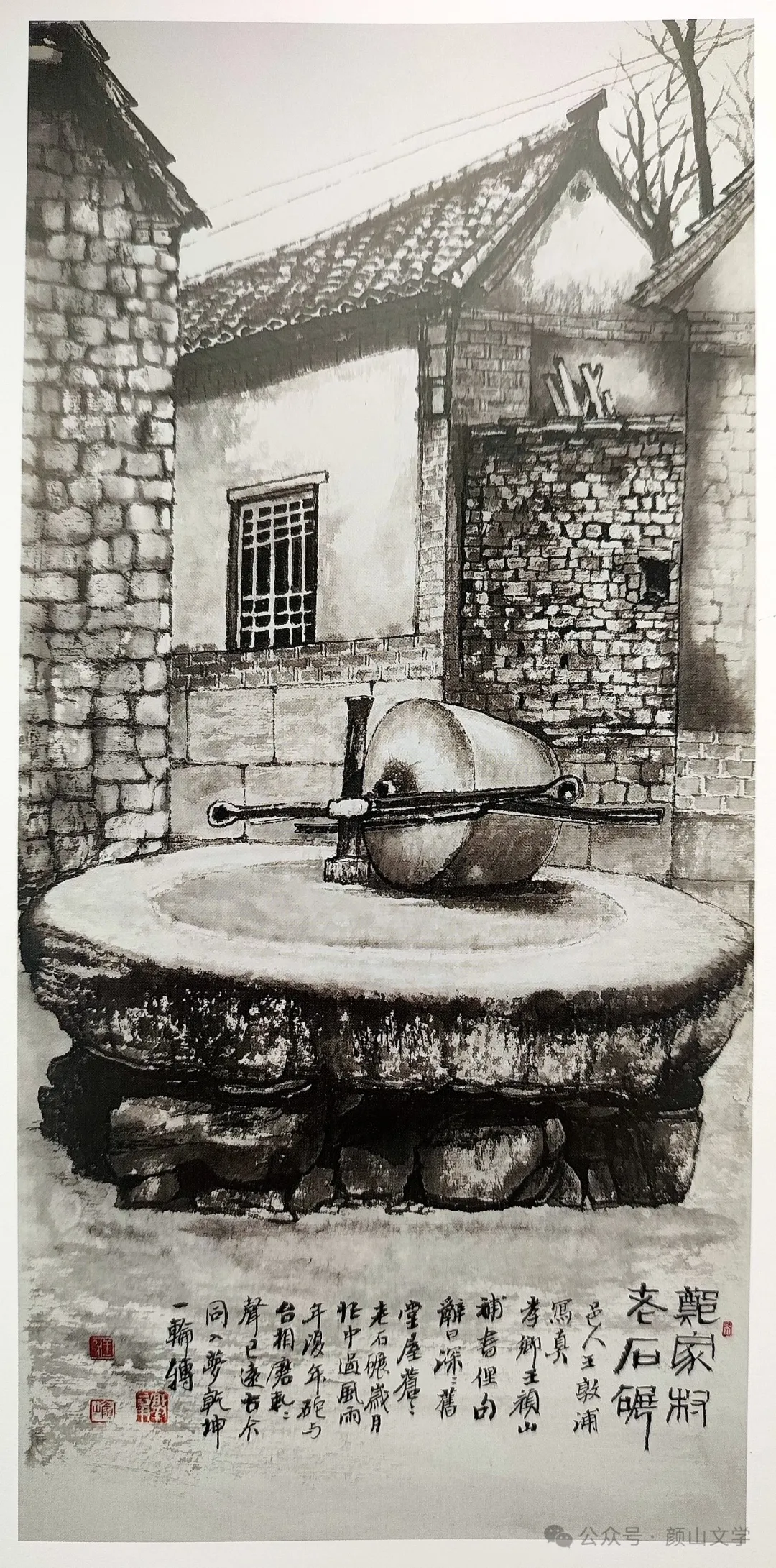

第四帧 郑家村老石碾

农耕时代的人,要活着,就要种田地、打粮食;要吃粗加工而成的熟食,如窝头、馒头、煎饼等,就要把颗粒状的粮食破碎,于是石臼、石碾、石磨等粉碎粮食的工具应运而生。这三兄弟哪个先问世的?谁个发明的?这是很难说准的问题。我们只知在中国几千年的农耕社会中石碾始终忠于职守,始终陪伴着世世代代勤劳的人艰难不屈地前行着。

大概有村庄的地方,就有石碾,而且石碾很谦恭,他们绝不像戏台、寺庙等占据着显眼的地方,他们有的在村庄道路拐角处的空地里,有的在大户人家的碾棚里。

敦浦先生笔下的老石碾与其身旁的老屋共同经历了多少风雨?共同见证了几度沧桑?

我对我们曾经的生活中不可或缺的石碾,还想说点什么,但是找不到合适的说法,幸亏王颜山老先生在活灵活现的老石碾旁有题诗为我们代言:

深深旧堂屋,苍苍老石碾。

岁月忙中过,风雨年复年。

砣与台相磨,轧轧声已远。

古今同入梦,乾坤一轮转。

让我们把“古代七弦琴”切换成“现代电子琴”来聆听王老先生弹奏的荡人心旌的老石碾随想曲吧——

苍穹下,旧屋旁,老石碾陪伴着我们的先人及子孙,穿梭在忙碌的岁月里,奔行于风雨的旅途中,年复一年,永无停歇。

啊——如今,碾砣磨压碾台的悠悠的轧轧之声,已经渐去渐远,渐去渐远……

啊——祖先曾经的生活煎熬、今人萌发的社会憧憬,复杂而又和谐地交织在梦中;

啊——日月乾坤都在这碾砣般轮回中旋转!

第五帧 王家西屋仓屯

一看到这幅仓屯图,心中一颤,眼前立马闪现出我一生所经历的最惊险的一幕。51年前,建设兵团,麦收之后,小麦入仓。兵团的粮仓大致如画中“仓屯”的样子,最重要的区别是入粮口。图中所示,“仓屯”的入粮口是在仓屯中间高度偏上位置上,而兵团的粮仓的入粮口则是在粮仓3米多高的主体部位的最上端。每麻袋180斤重的小麦怎么入仓呢?找一块4米多长的架板搭在仓口上,就是从地面到仓口所必经之“独木桥”。粮仓下面是一袋一袋拆开封线的粮包,粮包前是一个一个等待扛包的壮汉。只见两个大个子一起用力把包发到半人高,一个壮汉一弯腰钻到麻包下扛起麻包,走上踏板,一步一步,上到仓口前,一手扶稳麻包,一手抓住麻包底部朝后的一个角,扛包的肩膀一耸,一麻包粮食一粒不剩地倒进了仓里,然后拎着空麻袋喜盈盈地走下架板,站到队伍后面,等待扛下一包。

我本是一个体弱之人,却去装大尾巴狼。钻包还可以,走到架板上的前几步也还能硬撑,可是不到三分之一处,就如同京剧《海港》中马洪亮所唱的那样,“一步一颤,一步一颤,步步颤颤”。没掉下来是万幸,最后竟神差鬼使地把180斤小麦倒进仓里了,下了架板后不敢再到后面排队扛包,而是悄无声息地溜之乎也。

看到“西屋仓屯”的结构,首先感到:入粮口不高,站在西屋前矮花墻的石板上,就能踩到仓口下端一块凸出的木头上,从而自如地装或缷仓口挡板,自如地入粮或出粮。继而又想:入粮口不在最顶端,粮食肯定装不满粮仓。此种设计虽然安全便捷,却又有浪费物力的缺憾。

询问了敦浦先生后,茅塞顿开。西屋仓屯,不仅入粮不需要扛包登高的蛮力;而且也不浪费物力。

原来,仓屯中间偏上的长方形口,既是入粮口,也是出粮口。这个口不用“门”来控制开、闭,而是以类似古时店铺打烊、营业时,以“挡板”的装、缷来掌控开、闭的。六块20多厘米高的挡板随意装、卸,仓口上下左右都有卡槽,封仓时把六块规整的挡板依次装进卡槽内,仓口就被封得严丝合缝。

六块挡板全取下了,仓里还有三分之一多的粮食怎么取出来呢?

我们的先人想出了一个既巧妙又简便的方法:在仓口底部偏下处,用一条碗口粗的枣木横亘在仓屯中间。前面提到的“仓口下端一块凸出的木头”,便是横梁穿出仓体的一个端头;当然,正对面也有这样一个端头。仓内粮少时,取粮人从仓口进入仓里,脚踩横梁,任意操作。仓内粮更少时,取粮人可以踩着一个杌子之类的东西下到仓底。

入仓时,入仓人则脚踩横梁,手持簸箕把粮往四下均匀散开;粮食没过横梁时,入仓人则坐在粮食上,继续使“粮位”增高,当然,仓口的挡板要随之加多。

仓屯整体呈圆筒形。主体以土坯砌成,不用石块或者青砖垒砌,不是为了降低成本,而是为了增加仓屯的透气性,以防仓内粮食霉变。主体内壁以石灰泥摱之,以起灭菌作用;底部以窑墼铺盖,以防老鼠打洞。仓盖外观呈伞形,以麦秸苫成。仓屯底部根基之上,再用两级石块垫高,以作防水、防潮之用。

家里存粮不多的用粮囤,存粮多的才建仓屯。

伫立在西屋之前的仓屯从诞生到长大、再到成为一位安详的长者,他一直默默无语;却一刻未停地讲述着主人家境殷实的状况,一刻未停地讲述着主人生活富庶的情景。

那么,主人的精神生活如何呢?管子的名言——“仓廪实而知礼节”是最好的答案。

仔细想来,《王家西屋仓屯》构思深邃,一笔三趣。

一、如同画者所画的宅院、水井、石碾一样,生动地再现了山乡生活一个方面的历史风貌。

二、这个方面不是一般的方面,而是一个至关重要的方面。民以食为天,而“食”中的粮食,更是业农之人的“天”。“仓屯”是干什么用的?是储存粮食用的,是储存“天”用的!因而画者画仓屯,就不是以一斑窥全豹了,更不是以小显大了;而是以重显重、以要显要!一个“仓屯”,无可辩驳地显示了整个家庭甚或家族丰衣足食的美好家境。

三、虚实结合,以隐而不显的虚笔,非常巧妙地显现出整个家族精神文明的样貌。

第六帧 山居清幽

这幅图似乎是写实与想象相结合的结晶,因为就我的阅历而言,感到现实社会里没有这样清幽的山居。

影视中所见的天宫,在缥缈的云雾中,没有画中嶙峋的山、清澈的水、茂密的树,当然更没有以草苫顶的茅屋、横越山涧的木桥。

这所清幽的山居与济南市莱芜区茶业口镇那座挂在悬崖上的村庄相比,情景迥异。挂在悬崖上的村庄让人感到奇险无比,不用说居住,就是到一户人家院子中有石栏的悬崖边看一眼,就两股战战,心慌神乱,丝毫没有清幽舒适的感觉。

敦浦先生笔下的山居,被重山围护着,非常安全;被层树遮掩着,非常舒适;被绿水环绕着,非常惬意。

一个“清幽”,形象、准确地概括出这所山居的特色!

作 者

作者简介:

高全成,男,1952年8月出生于山东博山,中学高级教师。1975年7月起,先后于山东省淄博五中、原淄博三中、淄博一中担任语文教师;其间先后兼任年级组长,语文教研组副组长、组长等职,先后荣获市级优秀班主任、省级优秀教师称号。2008——2009年,担任淄博一中85周年校史执行编辑。2012年退休后,编著六十余万字《简易古诗助读》,2022年由天津古籍出版社出版。

淄博市博山区 • 远眺源泉鹿角山

王福义 摄

《家乡风情》择优刊发摄影爱好者拍摄、录制的淄博(博山)风土人情,以解在外游子思乡之苦,同时让更多人认识淄博,了解淄博,喜欢淄博,走进淄博。欢迎朋友们来淄博吃烧烤,赏陶琉,观美景。

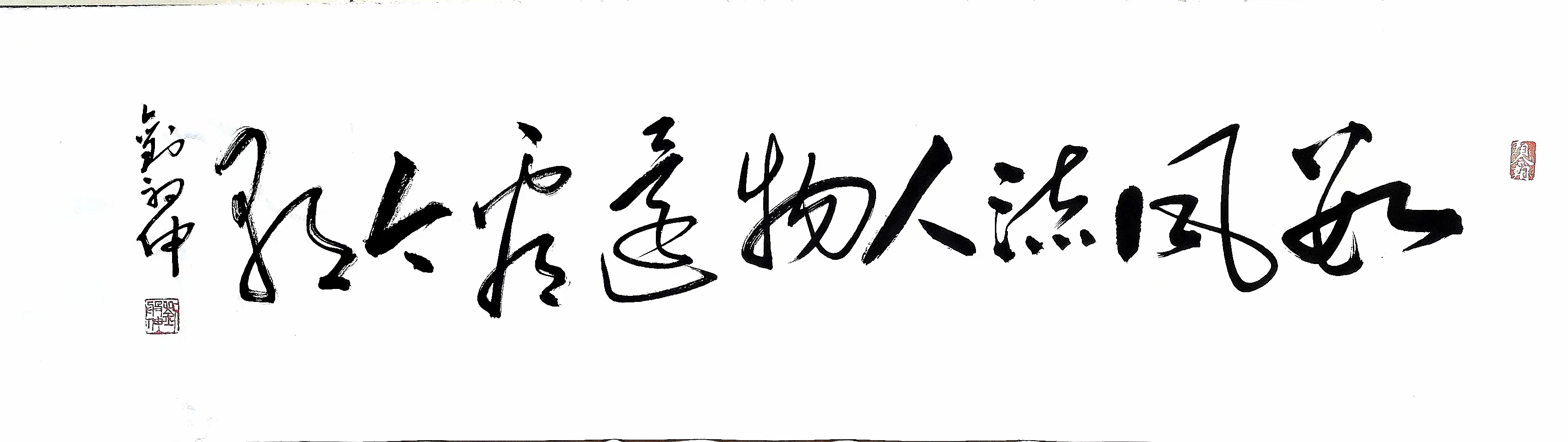

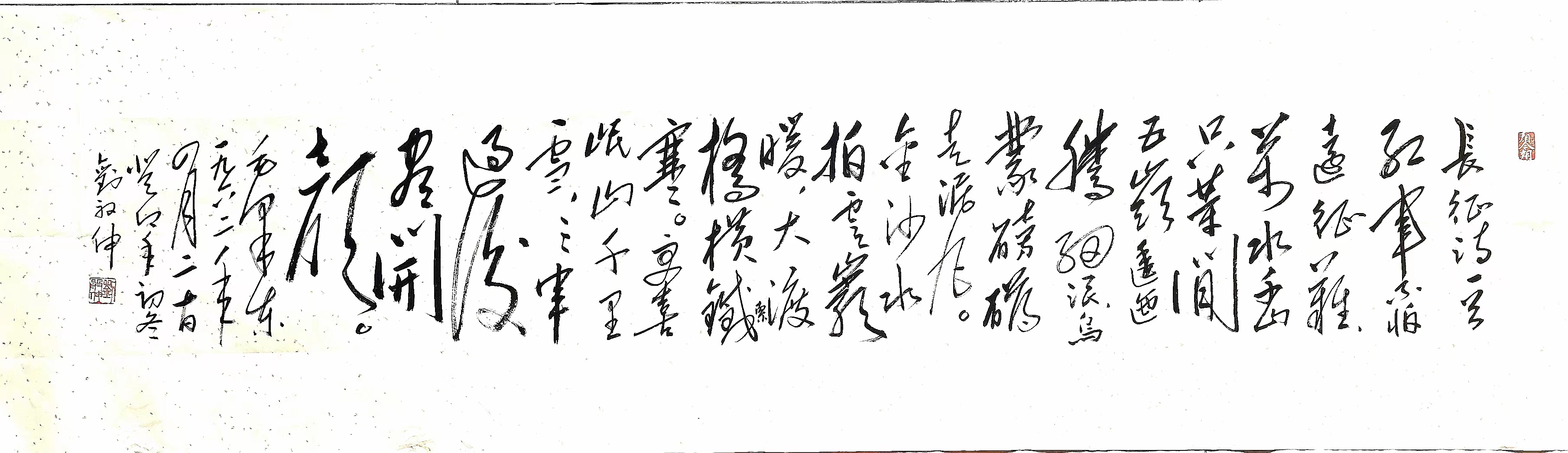

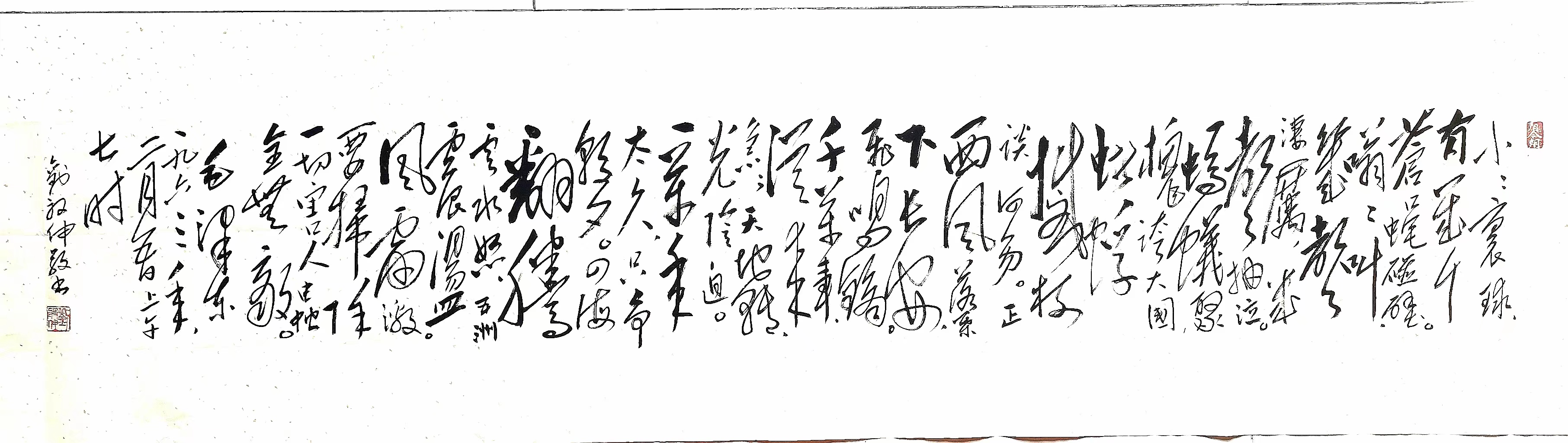

刘般伸,特型演员,著名书法家。

有需要刘般伸先生书法作品或者莅临现场演出鼓劲加油的请联系《都市头条·济南头条》。

刘般伸先生毛体书法作品欣赏

艺术热线:

13325115197

史志年鉴、族谱家史、

各种画册、国内单书号、丛书号、

电子音像号、高校老师、中小学教师、

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版