阅读成就的系列历史小说

张鸿福

对我来说,除工作之外,占用时间最多的可能就是读书了。

真正意义上读的第一本书,是在小学的时候,从同学家里拿到的,没头没尾,里面是一个一个的历史故事。到初中开始学中国历史,发现许多内容我小学时已经读过,给同学们讲起来头头是道,比课本还要详细。从此培养起了对历史的兴趣。后来知道,那本书就是林汉达的《上下五千年》。

初中三年课程紧,没时间读“闲书”,也没钱买“闲书”,只读过一本《武林志》,连作者也没记住,但当时被故事吸引,真是一口气读完。《武林志》培养了我对故事的重视。

进了师范,没了升学和考试压力,发现学校图书馆里全是“闲书”,大部分课余时间都耗在图书馆里了。那时候读书没有什么规划,也不像现在这样很容易找到荐书、读书指南之类的资料,就随便找,找到什么看什么,中外名著有,通俗小说也有。印象最深的就算《堂·吉诃德》,当时只是觉得有趣,主人和他的随从一胖一瘦,一本正经地做傻事。《围城》印象极深,它的语言太有魅力,通常的修辞手段外,钱钟书还创造了“通感”,常常令人会心一笑。

读“闲书”的经历逐渐培养起了文学爱好,等毕业后去教学,业余最大的追求就是希望能发表作品。一切文艺的开始都是模仿,练书法要临帖,学美术要读画谱,我那时候所谓的写作就是模仿人家的作品。读一篇作品,作者写的什么,自己有没有相似的经历,照葫芦画瓢。主要是读文学刊物上的作品,读名著反而少。名著太伟大了,我这个初学写作者学不来,好比小学生是不该去学研究生课程的。

大约是2005年前后,我在市史志办工作,有一次到威海开会,参观了甲午战争纪念馆,里面资料很丰富,有许多故事把我震撼到了,当时就觉得应该把这些历史的“褶皱”和细节写下来,让更多的人了解。当时我正好在读麦天枢、王光明的长篇历史纪实作品《昨天——中英鸦片战争》,被那种融合了文学与考证的表达方式深深吸引,也尝试模仿着“创作”了《末路王朝——中日甲午战争纪实》。我的这部报告文学非常浅陋,但里面涉及了大量的历史事件和历史人物,把我的兴趣和注意力引入了中国近代史,从此开始了十几年的历史小说的创作。

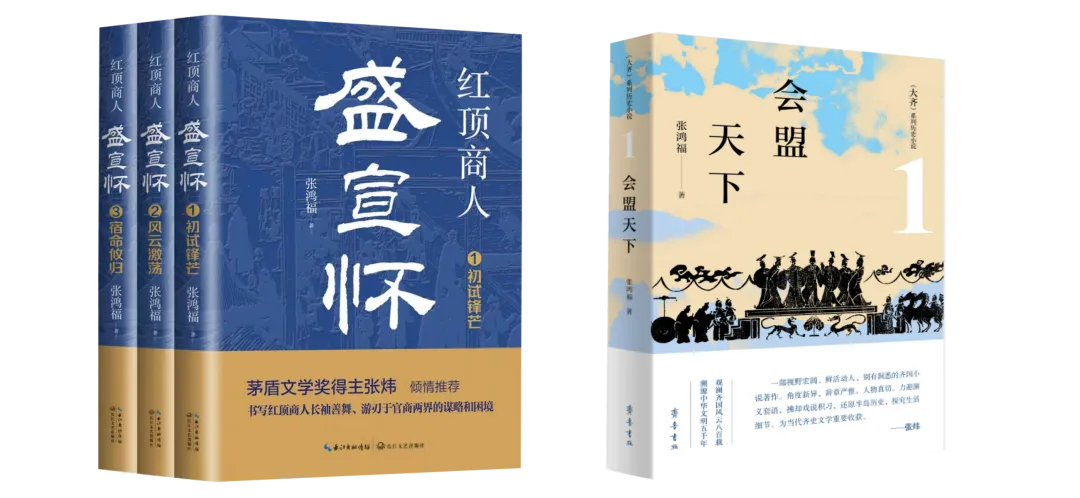

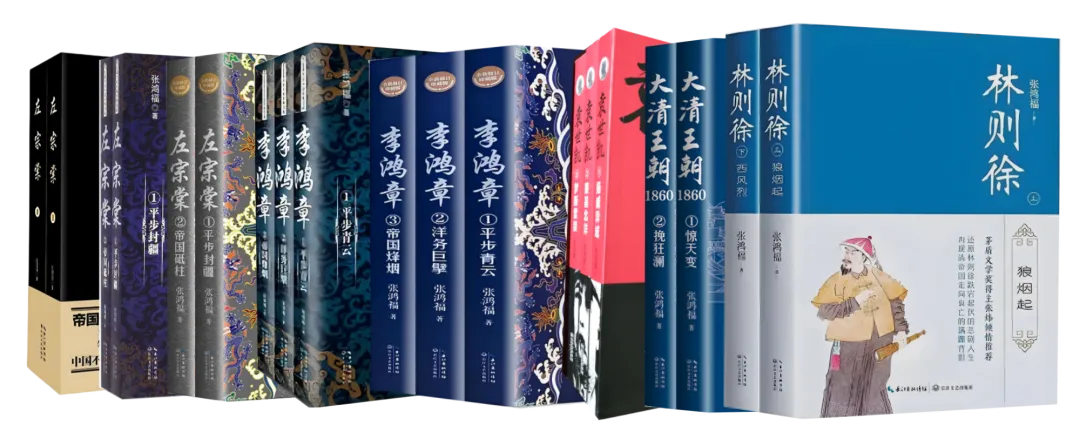

从2014年正式出版《左宗棠》开始,到目前出版了《李鸿章》《袁世凯》《林则徐》《大清王朝1860》《红顶商人盛宣怀》等近代史系列5部15卷600余万字。《左宗棠》已经出了3版印刷7次,《李鸿章》已经出了2版也是多次印刷,《袁世凯》将于下半年出第二版。今年7月在第32届全国书博会上齐鲁书社还正式推出了我的齐文化系列历史小说的第一部《会盟天下》。

无论是近代还是大齐系列的春秋战国,都是中国历史大变局时期。我热衷于书写大变局时代。在这样的时代旧的制度已经受到严重挑战,新的制度正在诞生途中,这时的故事会特别精彩,无论历史大人物还是普通底层小人物,都会遇到很多的困难、矛盾、困惑和冲突,尤其他们为探讨新制度的诞生所做的努力,所经受的成功或失败,都值得后人尊重和书写。这也是我为什么十几年一直深耕历史小说而且还将继续耕耘下去的重要原因。

历史小说有多种写法,可以跑马,可以架空,也可以从一个很私人的视角去观察。或许是多年从事公文写作和史志工作的经历,我养成了“较真”的习惯。大的历史背景要较真,不能出现“关公战秦琼”,而历史的细节和“褶皱”处仍然要较真,大量的生活细节、社会细节、情感细节、思想细节,不敢凭空臆想,需要大量资料的支撑。我觉得如果没有生动的细节,创作出来的作品就像一根电线杆,而不是一棵枝叶茂密、有生命力的树。而这种较真,就要全靠读书来实现。

自从开始长篇历史小说创作后,反复读过的小说是《红楼梦》,但是从来没有完整读过一遍,总是随便翻到一页就开始读,最大的收获就是提醒我,写长篇小说要从容,不要总想让故事催着走。《红楼梦》太伟大了,我从没想过把它读懂,只想啃一口是一口,不能贪多嚼不烂,越营养丰富、精致的食品越不能多吃,吃多了会撑坏肚子的。反复阅读的还有高阳的系列历史小说,高阳的作品算不上名著,但他提醒我写小说就是写世道人心,要把大人物当小人物来写,把人的优点和缺点联系起来写,不要写出十全十美的人,也不要写出十恶不赦的人。

除此之外,更多的是“听书”,《百年孤独》《巴黎圣母院》《战争与和平》《尘埃落定》这样的名著听过,三流的通俗小说也听过,近年来则听过张炜主席的多部作品,尤其是大学教授对他的作品解读课;去年以来听的最多的是俞敏洪尤其是董宇辉与余华、莫言、张炜、麦加、梁晓声、阿来等大家的对谈,这种方式最大的亮点是话赶话,逼出未经反复权衡的“真话”,有的相当振聋发聩;这半年来听的最多的是李娟的阿勒泰系列、《聊斋志异》《酉阳杂俎》《白话资治通鉴》。对了,还有冰心小姐姐的读书时间,她的访谈不是固定坐着谈,而是一种体验、参与式的对谈,尤其她对余华、刘亮程、胡歌、麦加的访谈,轻松、自然、讨巧,那种风格太对我的脾气了。

以上算是“闲读”,这十几年来,我最大量的是“苦读”,就是直接为写作服务,就像用工具书一样,为了解决具体问题,目的性极强。

比如,我写《林则徐》的时候,写到他到虎门销烟,是在河边挖了几个大池子,拌上石灰来“销”。他为什么不用老办法?他在湖北戒烟的办法,是把收缴的鸦片放到铁锅里,浇上桐油烧掉。在虎门不行了,他收缴了二百多万斤,那得多少只铁锅,又得浪费多少桐油!在湖北他也曾经直接把鸦片堆在地上烧过,但发现不行,鸦片汁侵入土中,瘾君子夜里把土挖去,再把里面的鸦片熬出来。那么,他是怎么想到用石灰水销烟的?他的奏折中不写,他给亲朋僚属的信中也没说,但弄不清楚,我心里就过不了关。不知费了多少工夫,我在一份资料中看到,原来林则徐会见一位南洋医生时,那位医生告诉他,鸦片怕石灰,被石灰水“烧”过,毒性就全消。他如获至宝,一试验,果然有效。他在虎门河边挖了大池子,引水注到池里,放进石灰和剖开的鸦片球,石灰沸腾,鸦片销掉,等落潮的时候提起闸门,石灰水和鸦片渣子一起冲到河里,流进海里,瘾君子心疼得跳脚、嘴里骂娘却没办法。这期间如何交接鸦片、如何寻找储存场所、如何防盗、如何防止“烟气”中毒,这些细节我费了好大工夫。

又比如,我在写《大清王朝1860》的时候,写到英法联军火烧圆明园后,资料说留在京城与英法谈判的恭亲王奕䜣,见识了洋人枪炮之利,深感震惊,萌生了学习洋人的念头。这个节点非常重要,是清廷后来为什么推行洋务运动的重要起点和思想基础。我设计了英国大使为了向中国推销洋枪而给恭亲王表演射击的情节。这个情节必须写实,写具体,写生动。我找了世界步枪史、步枪技术演化史等资料,弄清了当时英国配备的是什么枪,与中国当时的鸟枪、火绳枪有什么明显的优势,看了几万字的资料,最后落到创作上,只有两千多字。值不值得?我觉得很值,不但这个情节写活了,而且我还对步枪的技术进步史有了较系统的了解。

这几年我每创作完一部作品,都对参考的资料进行一次统计,发现一个很有意思的现象,每一部作品要阅读二百篇左右的论文、二百部左右的书籍。当然,并非每一部都一字不漏地去读,但关键的内容不但要读,而且要精读细研。我所读的是偏于客观的资料。这样的“阅读”已经和一般意义上的阅读不是一个概念,但这样的阅读有没有意义?这样的阅读很枯燥,很辛苦,值得吗?我认为不但值得而且太有意义了。这样的阅读让我掌握了观察历史的望远镜,能够从中外大时代背景去看历史,能从一个人成长逻辑和历史逻辑去分析人物,既写出人物的进步性、可敬处,也写出他的局限性甚至对历史造成的阻碍和伤害;又让我掌握了观察历史的显微镜,能从细节上去丰富历史,增强现场感,使作品富有血肉。这样的阅读,不但帮助我完成了历史小说创作,而且逼迫着我几乎成了半个史学研究者。

作者:张鸿福,历史小说作家,济南市作协主席。出版近代系列历史小说《林则徐》《左宗棠》《李鸿章》《袁世凯》《大清王朝1860》《红顶商人盛宣怀》,出版齐文化系列历史小说第一部《会盟天下》,发表中短篇小说50余万字。

来源:济南宣传

刘般伸,特型演员,著名书法家。

有需要刘般伸先生书法作品或者莅临现场演出鼓劲加油的请联系《都市头条·济南头条》。

刘般伸先生毛体书法作品欣赏

艺术热线:

13325115197

史志年鉴、族谱家史、

各种画册、国内单书号、丛书号、

电子音像号、高校老师、中小学教师、

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版