慈 母

——纪念母亲诞辰一百周年

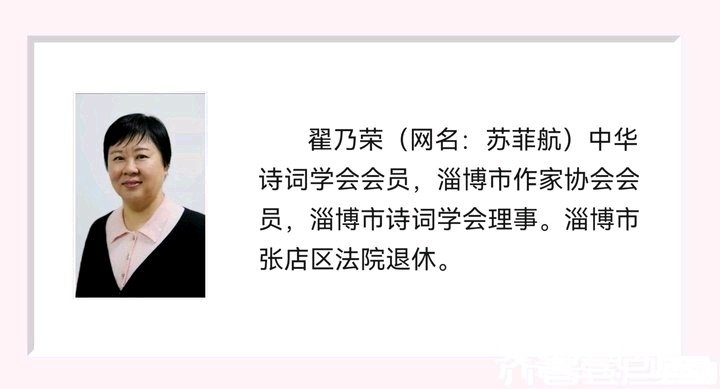

翟乃荣

(我的母亲)

母亲去世已经二十八年,每每想起她,不能自抑。多少次提笔又放下,放下又拿起,只字未写,泪已落纸。她的一生,是苦难的一生,辛劳的一生,奉献的一生。想起母亲,我的心里有着不尽的思念,不尽的愧疚,不尽的疼惜。

我的母亲曹在美,一九二四年腊月初五,出生在淄博市太河水库附近的一个小山村——曹家庄。她是姥爷娶的第三个姥娘生的孩子。母亲还有一个大她五岁的同父同母的哥哥。听母亲讲,姥爷年轻时脾气不好,第一个姥娘嫁过来不久,生病害怕,年纪轻轻的就去世了。姥爷又娶了第二个姥娘,不知因为什么,第二个姥娘上吊自尽,没有孩子。我的亲姥娘是姥爷娶的第三个姥娘,她也是因为害怕姥爷,偷偷喝了做豆腐用的卤水死了。那时,大舅只有六岁,母亲还未满周岁。之后,姥爷又娶了第四个姥娘(以下简称四姥娘),四姥娘家的人有主意,请保人写了担保书,担保姥爷不打人,四姥娘就嫁给了他。四姥娘生了三个女儿一个儿子。母亲生长在这样的家庭,从小所受的委屈和惊吓,可想而知。

母亲年老时,有时偶尔与人提起这段家事,诉说自己悲凉的身世。我那时年轻不懂事,就责怪她说:“又不是光彩的事,有啥好说的,姥爷一生娶了四个老婆,多丢人。”母亲却说:“姥爷能娶上四个老婆,也不是一般的人家,他脾气不好,但能干活,人长得好,脑子好使,不丢人,只是苦了没娘的孩子。”

真是苦了母亲。大舅早早过继给了大姥爷,母亲跟着四姥娘,和四姥娘生的孩子们生活在一起。四姥娘嫌弃母亲,又不敢在姥爷面前表现出来,常常在姥爷不在的时候,偷偷用指甲掐母亲的胳膊,或用手拧她的屁股。母亲不敢哭,嘴稍微一撇,四姥娘就巧声怪气地说她娇气,母亲就吓得不敢出声了。可怜的母亲,没有人教她学走路,大家还以为她是个瘫子。五岁半的时候,母亲扶着墙站起来,自己学会了走路。

母亲说,自己从小就知道不是亲娘,看到别人喊娘,就眼泪汪汪,有时躲在别人看不见的地方偷偷抹眼泪,心好像总是在半空悬着,凡事没有主心骨。母亲是勤快人,也是胆小之人,她从来不敢违抗四姥娘,四姥娘让她干的活,她总是以最快的速度认真做完,免得四姥娘挑她的不是。即使这样,母亲与其他的舅姨,有时也是两种饭食,母亲不敢吱一声。有一次,姥爷上坡回家,看到母亲的碗里是野菜,其他人的碗里是粮食,姥爷一把夺过母亲的碗,指着四姥娘的鼻子问:“你给我说,这是什么?”然后,巴掌扇到四姥娘的脸上。自此以后,母亲终于吃上了和其他弟妹们一样的饭。

我对姥爷的印象不是很深,他去世时,我十四岁。记得母亲曾接他在我们家住过一段时间。他很少说话,披一件破棉袄,坐在床边,独自在一个屋子,低着头抽旱烟,经常听到他的咳嗽声。姥爷走了,母亲回家奔丧,回来后,大病不起。姥爷的“五七”,母亲也没能回去,她常常内疚这件事。我那时不理解母亲,不理解没有娘的孩子,父亲在她心中的地位和份量,以及她为什么这样难过。送别姥爷,母亲在离开这个世界前,长达二十六年,再没有回到生养她的家乡。我曾问过她:“你想不想家,我陪你回去看看?”她说:“很想,哪怕看一眼也行。”说这话时,她年愈七十,身体已经很差。我征求大哥的意见,大哥说:“母亲离开家这么久了,身体又不好,回家后一定很激动,有个万一怎么办?”母亲听从了儿子的意见,没有再坚持回去,这也成了我们兄妹的遗憾。

二零一九年,母亲同父异母的小妹妹去世,我回到母亲的家乡,细心搜寻母亲可能走过或驻足的地方。一间老屋,一棵大树,一条小路,一座石桥,一口水井,一盘老碾,一道门槛……,边走边看,茫然四顾,不知何处能捕捉到她的身影,听到她哀怨的叹息,发现她曾经的足迹,相遇她儿时的伙伴。她的苦难从这里开始,她回不去的爱,在这山山水水之间,她九天之上的灵魂,一定在这里停留过。我哭小姨,哭我的母亲,哭她们的童年,哭早逝的亲姥娘。

我有时也抱怨姥爷,三个姥娘的早早离世,与他有着说不清的干系,给两个幼小的孩子,带来一生的痛苦,但这也是时代的悲剧。姥爷虽然言语甚少,他心里或许也有一份愧疚之情。有一年,母亲生病,人像傻了一样,不说话,不吃饭,不知道干活。父亲害怕了,给姥爷捎信来看看。姥爷听说后,立即骑着毛驴,翻山越岭几十里山路,来到我们家,看望他苦命的女儿。他对父亲说:“她这是累的,让她好好歇歇吧。”果然如姥爷所说,母亲在休息了一段时间后,身体又恢复了健康。

三年自然灾害期间,我家穷的饭也吃不上。母亲带着大哥、二姐去看姥爷。姥爷一看两个瘦的皮包骨头的孩子,就去羊圈里牵来一头羊杀了。姥爷关上大门,支起大锅,煮肉给哥哥姐姐吃。他一边看着他们吃,一边说:“慢点吃,别撑着,剩下的羊肉,让你娘给你们带回一些去,和弟弟妹妹一起吃。”

这是我听到的有关姥爷最温馨的故事,它冲淡和化解了我对姥爷的怨气。我的母亲,年幼不幸,失去至爱,姥爷关键时刻,能仗义执言,巴掌扇在后娘的脸上,替老实委屈的女儿撑腰;能在极其困难的年代,烹羊煮肉慰藉食不果腹的女儿一家;当听到女儿有病时,他也心急如焚,披星赶月,着实让我感动。更重要的是,母亲的心里一定很温暖,这温暖又是她求之不得,且盼望已久的念想。就像听见别人喊妈妈时的感觉一样,多少期许埋藏在她幼年、童年、少年的心底深处。母亲说,姥爷去世时,她心疼的嗓子都哭哑了,膝盖跪地又青又紫,要别人搀扶着才能站起来。

我不忍心一点一点去回忆母亲的过去。如果失去母爱,是她精神上最大的不幸,身体上的疾病,又是她肉体上最大的痛苦。因为长年的过度劳累,营养不良,母亲的身体,一年不如一年。严重的风湿性关节病,导致她晚年行走困难,弱不禁风。母亲在她最需要照顾的时候,却是我生活、工作最忙碌的时候。我有时一个月都不能回家一趟,母亲就让嫂子给我打电话,问孩子大人可好。她的眼睛几乎失明,靠声音辨别来者是谁,她却摸索着教嫂子,给我不满周岁的双胞胎女儿做棉衣,反复叮嘱我,吃好饭,带好孩子。平时她又假装不在意,多次暗示我,生老病死是人之常情,不要过度抢救,不要浪费钱,不要难过和慌张,让她安静无牵挂的离开。

生命的最后几天,她心怀歉意地反复对儿女说:“让你们都请假,耽误上班了。”她把自己抽屉的钥匙交给我,没有任何交代,满满的信任。母亲一生有啥?打开她的抽屉,一叠零钱加起来三百多元,放在自己缝制的小钱包里,一副陪伴了她几十年的老花镜,存折上是儿女们给她看病的三千多元钱,这便是她手里的全部钱财。她常说:一元钱,我也不舍得破开,破开就花没了。她住的是矮小又破旧的四十五平米的小房子,她睡的是公家五十年代分的,一张宽一米二的木制床,木头的本色已经看不出来。她床下的两个破木箱子,是她盛杂物和鞋子的家当。她穿的衣服,是儿女们不穿的旧衣服。她生养了我们兄妹六人,付出了全部的心血和爱,无怨无悔。今天,我们的生活越来越好,心里就越是感觉亏欠母亲太多。想想过去整天忙于自己的事情,没有在她最需要的时候孝敬床前,万般自责。虽然母亲从不责怪我们,虽然人去不能复生,虽然世上没有后悔药,我的余生,还是会在没完没了的自责、愧疚中度过。

母亲,你在天堂好吗?你想我吗?你的腿还疼吗?你还打针吃药吗?虽然天堂没有病痛,我还是一直牵挂着你。路过你走时住过的那家医院,我会想起你在病房时的情景;回到咱们已经拆迁的家,我担心你回来找不到家门;一双女儿长大了,想让你看看,你一定很喜欢。我也退休了,如果你在有多好,我一定天天陪着你,不再让你一个人去医院打针,一个人做饭,一个人倚着门框,久久地张望。

母亲晚年,一直坚强地与疾病抗争,药不离身,三天两头在诊所打吊瓶。但是,她仍艰难地给上班的父亲烧水、泡茶、做饭。大哥心疼母亲,说:“你的眼睛看不见,烫着怎么办?”母亲只要能从床上爬起来,她还是力所能及的伺候父亲。她虽然一辈子病病殃殃,但真正倒下直到她去世,仅有两周的时间,母亲没有给我们添多少麻烦,这也是我难过和心痛的原因。

最后一周在医院,哥姐们轮流照顾她,没有给我排班,我只是每天抽空过去看看。记得那天中午,好像有不祥的预感,我对母亲说:“娘,我给你剪剪指甲吧。”她爽快地说:“好”。母亲坐在病床上,我把她的手指甲挨个剪完后说:“娘,脚指甲也一块剪剪吧。”母亲有点难为情,她说:“我的脚是盘脚,味大,算了吧。”我说:“没事,来吧。”我端来一盆温水,将母亲的脚泡了一会,开始一个一个脚趾头慢慢地清洗。从小我就知道母亲是小脚,却总是嫌她的脚臭,长到三十多岁,从来没有仔细看过她的脚长什么样。洗脚时,我如果稍微用劲擦洗她的脚趾头,母亲就喊疼,我才知道母亲一生受了多少罪,这双小脚又承受了多少痛苦。面对重病的母亲,我的眼泪一滴一滴落在水里,低下头,又不敢让母亲看见。洗好脚,母亲连声说:“我的好闺女啊,好闺女。”

我和家人都没有想到,母亲的病情急转而下,突然血压升高,甘露醇不停地滴入她干瘪的血管。一九九八年农历六月十六日早晨四点三十分,母亲陷入昏迷,经过一天的挣扎和抢救,她最终还是在晚上九点多钟撒手人寰,在距离两个小时后就立秋的夜晚走了,把生命永远停留在,那个炎热又多雨的夏日。享年七十四岁。

她走了,从此不再吃药打针,她走了,给我们留下了无限的思念。都说时间可以治愈一切,然而,随着年龄的增长,对母亲的一生,我逐渐有了更多更深的认识,痛苦和思念也随之越来越深。为母亲在世时,不能体恤困苦生活中的她而痛苦;不能安慰心灵有创伤的她而难过;不能在她晚年,尽心尽力地孝敬她而愧疚;不能给她提供更好的物质生活条件而深深自责。虽然母亲很知足,但与她为孩子们所付出的爱相比,我们给予她的太少太少。子欲孝而亲不在,很多道理懂得太晚,失去了孝敬母亲的机会,成为自己痛苦的根源所在。可是,忏悔又怎样?又有什么用?“哀哀父母,生我劬劳。……哀哀父母,生我劳瘁。……无父何怙?无母何恃?出则衔恤,入则靡至。父兮生我,母兮鞠我。拊我畜我,长我育我,顾我复我,出入腹我。欲报之德,昊天罔极!”

呜呼母亲,你走之后四年,父亲去世;你走之后十二年,大哥去世。你若在世,已经为二哥去世哭瞎的双眼,怎能再经得起这致命的打击。

呜呼母亲,愿天堂无病无痛,把那些你连名字都不认识、吃了一辈子、靠缠着花花绿绿不同丝线识别的药品,通通扔到九霄云外;愿你与姥娘团圆,弥补你一生的期盼和遗憾;愿你记得每个儿女的模样,下辈子我们好好疼你、爱你、孝顺你;愿你记得回家的路,在万籁俱寂之时,与梦中的我相会,告诉我你究竟去了哪里。

呜呼母亲,女儿无所回报,把这蘸着泪水和心血凝成的文字,在你诞辰一百周年之际,为你立一块心碑,长歌当哭,献给你在天的魂灵,向着你长眠的方向长跪不起。

我亲爱的母亲!

史志年鉴、族谱家史、

各种画册、国内单书号、丛书号、

电子音像号、高校老师、中小学教师、

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版

艺术热线:

13325115197