“医”路同行这些年

郑世兴

肺结核俗称“痨病”,这个曾经夺去了“潇湘妃子”林黛玉年轻生命的古老疾病,经过几十年几代人的艰苦奋斗,谈“痨”色变的时代已经过去。

然而,“医”路奔波几十年,发生的诸多动人故事,却记忆犹新。

我从上世纪六十年代初从济南毕业分配来淄博,绝大多数时间都是从事结防工作。

博山区在历史上,南部山区某村就曾发生过结核病暴发流行,发现肺结核70多例。

1991年我国政府决定建立世界银行贷款结核病控制项目,淄博市博山区也被确定为试点县(区)于1992年7月1日在全市五区三县中率先正式启动。博山区结核病防治所组建了结核病控制项目科,由9名医护人员组成,负责项目的具体实施工作。我被批准担任项目科主任。项目目标以1990年流行病学调查的疫情为基线,项目期满患病率下降60%,年递降率达10%以上。

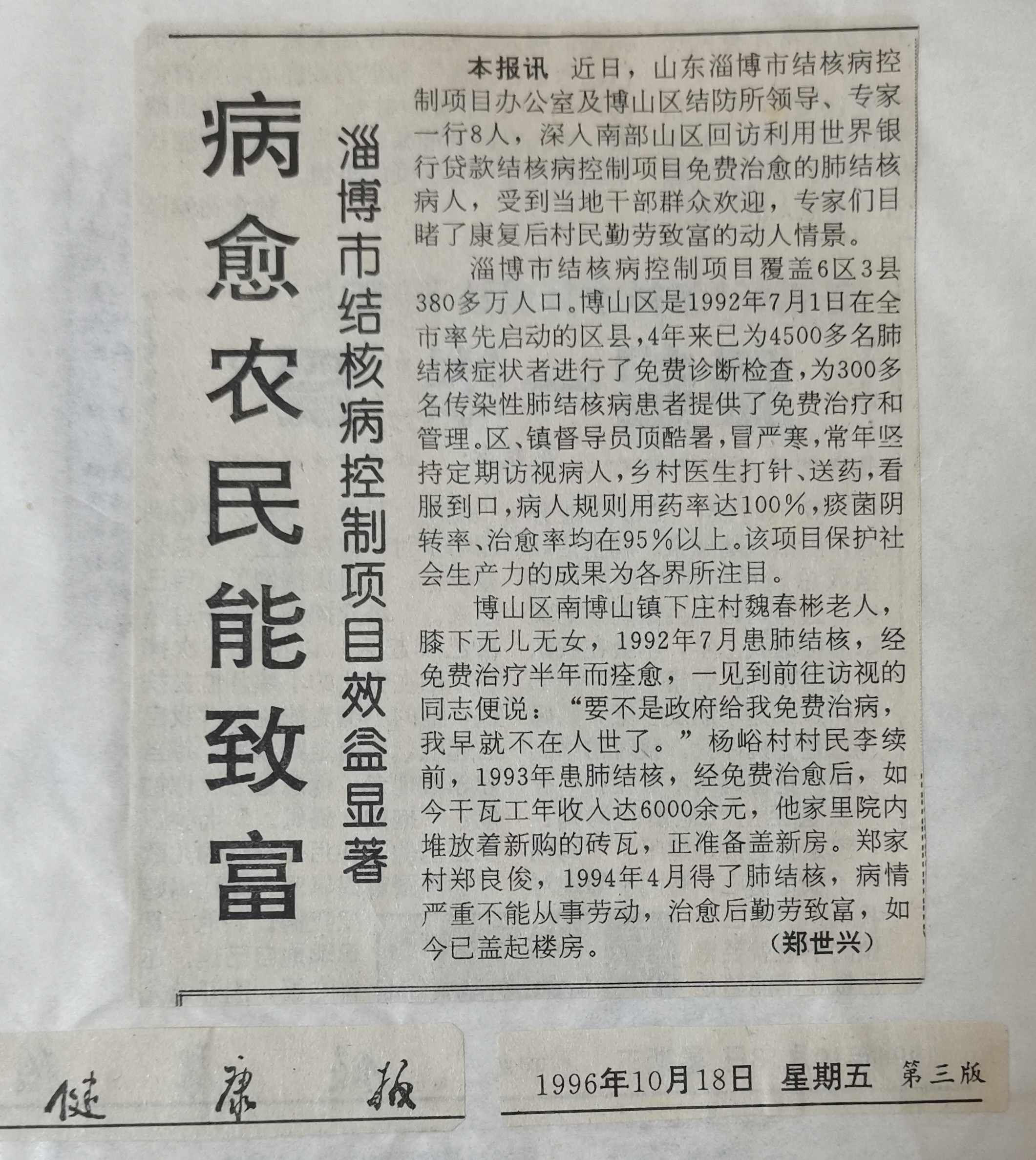

我们长年利用各种媒体进行宣传和健康教育。我利用作为区委中心报道组成员的有利条件,先后在《健康报》、《大众日报》、《山东卫生报》、《淄博日报》以及电台、电视台发表相关稿件上百篇之多。

1991年9月24~29日第三次全国结核病防治工作会议在山东泰安召开。博山电视台记者孙传芳采访录制的我在南博山镇培训基层结防人员的新闻,24日当晚在山东电视台《新闻联播》节目播出。

1994年9月中华医学会全国结核病诊断、治疗新进展学术研讨会在河北石家庄召开。我有幸参加了学术论文交流,认识并聆听了著名结防专家李拯民、端木宏瑾教授的教诲,对我的工作起到了很大的促进和提高作用。

防痨路上有很多动人的故事:1993年夏季的一天,在石马镇,下午三点左右,忽然下起了大雨,项目科时任副主任韩康祥(后任结防所副所长),为详细了解一个病人的治疗情况,已跑了好几里路,在桥西村走访了十几户人家,终于见到了这个病人,又奔向另一个村子,下午五点多了,他还没吃中午饭……

1993年7月8日,石门乡35岁的农民韩文祥,双手抱着一块匾走进了我的办公室,一进门就“扑通”一声跪下了,“谢谢你们了,俺患这个病好几年了,治不起,到处求神拜佛喝神水。这回政府掏钱为俺治好了病,你们一遍遍地给我送药,指导俺治病…”

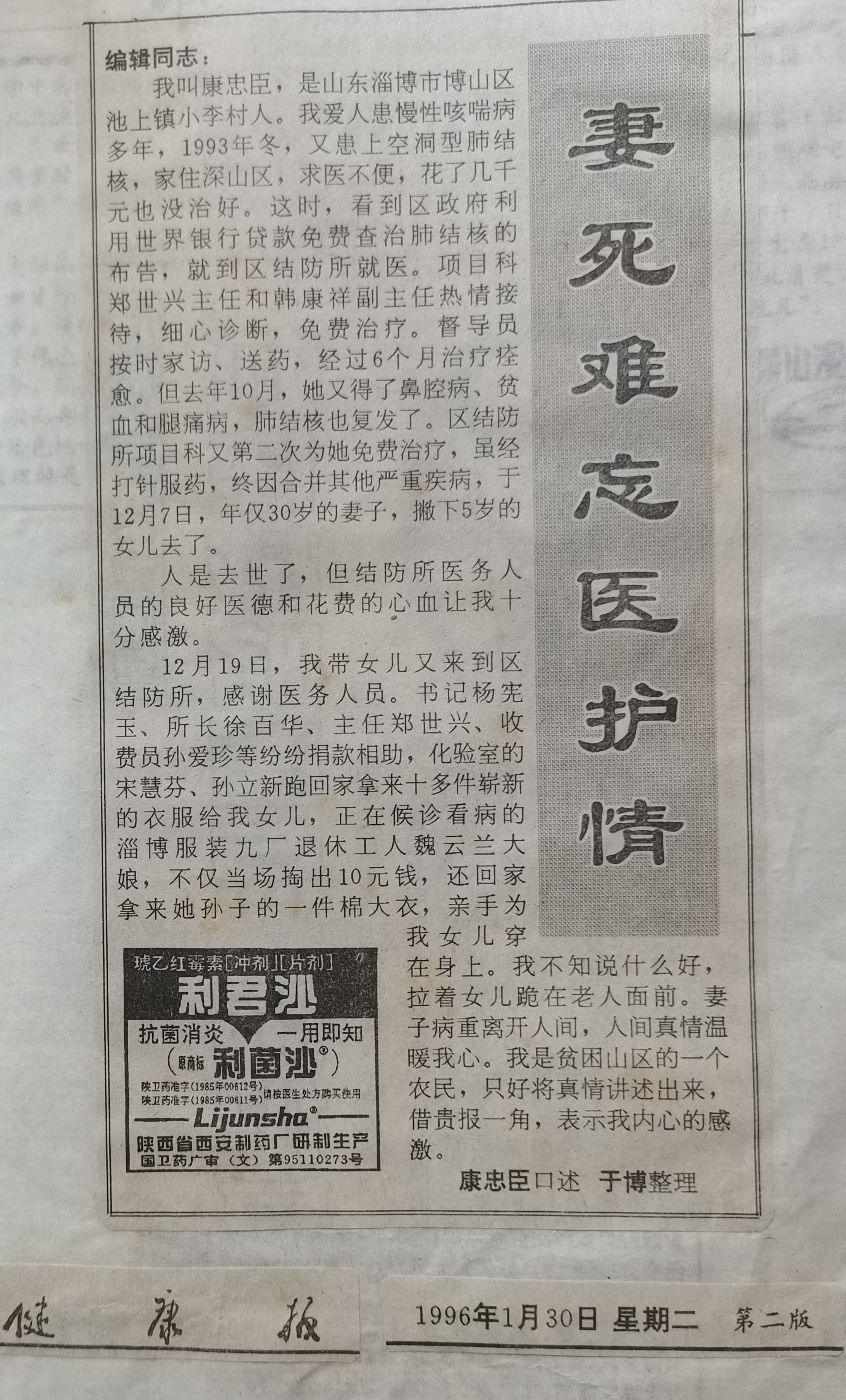

池上镇小李村康忠臣,妻子患哮喘病多年,又查出空洞型肺结核,家境困难加之家住山区交通不便,一直未得到系统治疗。项目实施后她得到了免费治疗。但终因病情严重,全身衰竭病逝。1996年春节前夕,他带着年仅几岁的女儿来到结防所,妻子人虽然走了,但仍然对我们医务人员表示感谢。他还让人代笔写了一篇题为《妻死难忘医护恩》的文章刊登在《健康报》1996年1月30日第二版上。

原定于实施七年的结核病控制项目延至2001年底期满。取得了显著的社会效益和经济效益。这期间肺结核可疑症状者就诊达8731人,患病发现率、治愈率均达到了预期目标。

我退休后应池上中心卫生院院长之邀,去参加义诊。在为石臼村老人体检时,一位长者忽然握住我的手,激动地说“郑主任,谢谢了。”原来,十几年前他儿子患了肺结核。经全程督导化疗而痊愈。现在家里盖起了大瓦房。

这些看似枯燥的数字和过往的故事它却留下了一个时代的烙印。命运的安排,让我与诸多同事“医”路前行,历尽酸甜苦辣咸,如今已是耄耋之年的我,心中仍觉情未了!

作者简介:郑世兴,副主任医师(退休),正业从医,业余爱好读书、写作,常有散文,随笔等见诸各级报端。

刘般伸,特型演员,著名书法家。

有需要刘般伸先生书法作品或者莅临现场演出鼓劲加油的请联系《都市头条·济南头条》。

刘般伸先生毛体书法作品欣赏

艺术热线:

13325115197

史志年鉴、族谱家史、

各种画册、国内单书号、丛书号、

电子音像号、高校老师、中小学教师、

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版