两位父亲的不同人生

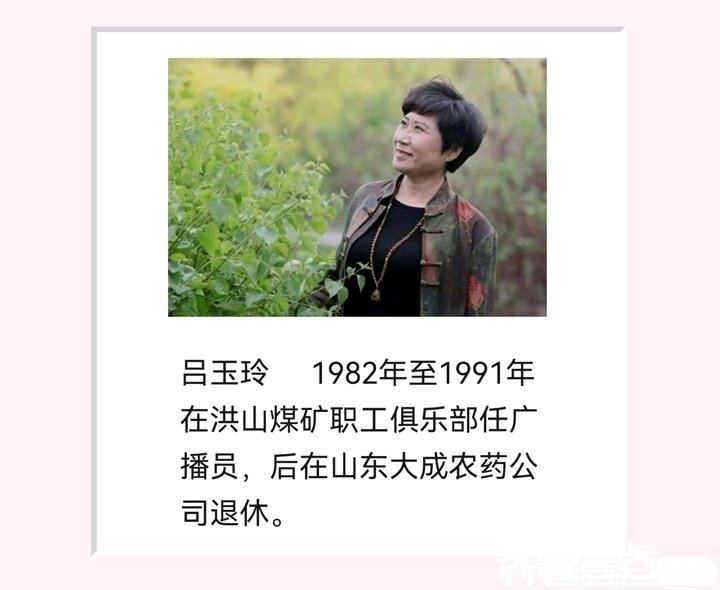

吕玉玲

我的父亲和我的公爹都是我非常敬重的人!他们在特殊的年代,用自己的青春和热血谱写出不平凡的人生!

常常,在静寂的夜,我凭栏南望,会深深地想起他们,想起他们在那个波澜壮阔的岁月中,坚韧生存的经历,想起他们那份朴素的执着和柔情!

一、我的父亲

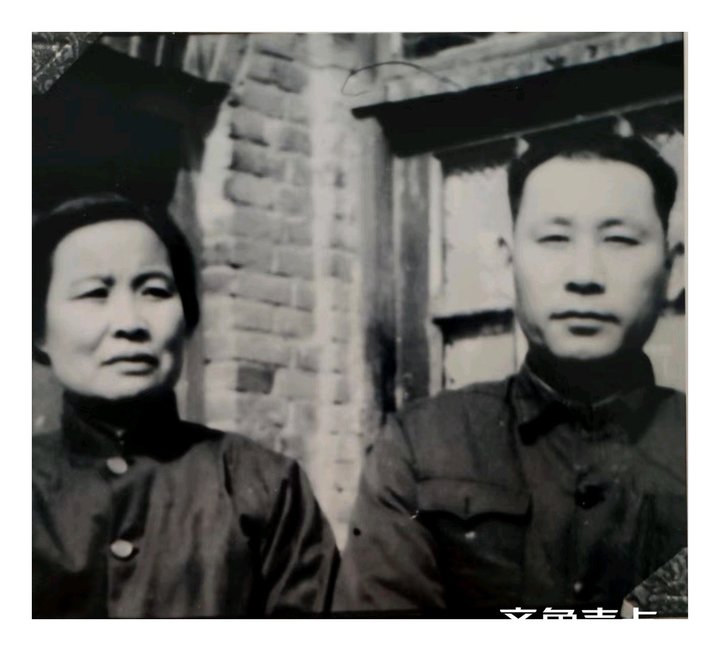

(下图系我父亲与母亲的留影)

我的父亲和我的公爹都是我非常敬重的人!他们在特殊的年代,用自己的青春和热血谱写出不平凡的人生!

常常,在静寂的夜,我凭栏南望,会深深地想起他们,想起他们在那个波澜壮阔的岁月中,坚韧生存的经历,想起他们那份朴素的执着和柔情!

父亲吕顺云,生于1930年,祖籍莱芜。从10几岁起就跟着匠人学打铁。慢慢地有了不错的手艺。铁锹、镢头、锄头都会做。1947年,莱芜战役时,村里的青壮年都积极加入支前队伍,在炮火连天中,为解放军战士送粮食,运弹药,我们村中有好几个牺牲在战场上。因为有了人民群众的大力支援,使战争取得了重大胜利。

战役结束后,父亲因为有独到的手艺,被派到了一个较大规模的兵工厂。听父亲说,刚进工厂时,他什么都不懂,只知道按照部队的要求锻造一些不知名的零件。后来才慢慢知道,这是解放军一个大规模兵工厂,锻造的零部件都是枪炮上用的。从此,我的父亲从一个庄稼人成为了一名建国前的老革命。

小的时候,父亲和我们说的最多的就是他和部队战士一起押运火车的情景。那时造出的武器,要用火车运到离前线比较近的地方。父亲他们押运的那列火车,不光有武器,还有粮食,都是装在平板车上的。他们趴在行驶中的火车上,不远处传来密密麻麻的枪炮声,装粮食的麻袋有的被子弹打穿,不停的往外漏玉米。他们刚要起身去堵,子弹呼啸着从头顶飞过,等到再起身时,成袋的粮食已经漏光。

新中国成立以后,父亲他们被安排到博山的新博煤矿,后来又辗转来到了洪山煤矿,在大机厂锻工车间。

我家姊妹五个,只有大姐是在老家出生的。当时父亲挑着担子,两个筐里,一头是大姐,一头是一些生活用品,母亲背着简单的铺盖。最值钱的东西,是一个给大姐用的暖水瓶。他们从老家莱芜翻山越岭,步行到了淄博。先在矿山附近的小窎桥村暂住了一段时间,后来就搬到了洪五宿舍。我们姊妹四个,都是在洪五出生的。

父亲工作勤恳扎实,年年都是先进生产者,经常出席矿务局的先进生产者表彰大会。我记忆最深的是父亲的帆布工作服,每个星期都用一根腰带扎起来,背回家洗。他穿的工作服又硬又脏,红色的铁锈,黑色的油污,还有煤灰,伴着浓浓的汗味。先要用烧开的水冲上减面,再把工作服泡上,要趁热用搓板使劲儿搓,有时搓的手生疼。我问母亲:我爸穿的工作服咋这么脏啊。母亲说:“你爷(莱芜方言,父亲称呼爷)好说话,谁的活也帮着干,天天守着个烘炉抡大锤,能不出汗,能不脏啊。”是啊,记忆中,邻居谁家缺个火柱,火钩子,小火锨,只要找到他,他都爽快的答应,做好了给人家送去。

我家先有的三个姐姐,才有了哥哥和我。三姐刚送托儿所的时候,在里面哇哇哭,父亲在外面从窗户看着,就不住的掉泪。看护孩子的阿姨就说笑我的父亲:一个烂妮子还疼地哭。

母亲知道他干活累,每次给他做点好吃的,他都是先分给孩子们一人一份,就是再少,也要给每人卷上一个煎饼。

晚上我们围着父亲坐一圈听他讲故事,讲的最多的是《隋唐演义》,秦琼、罗成、程咬金还有岳飞、穆桂英。他还告诉我们,罗成就是现在的罗村人。

我记得五岁那年,哥哥八岁,母亲带着我们回了一趟辽宁抚顺我姥娘家。家里三个姐姐高兴的疯了一样,再也没有人催着干活了。父亲从矿上图书馆借书给她们看,看了一本又一本,二姐说那是小时候最高兴的一段日子。

几个姐姐都参加了工作,慢慢地生活也好了起来。1982年父亲退休后,我顶替他在矿上参加工作。父亲是闲不住的人,退休后又去了洪五砖厂干维修。

母亲得的病是帕金森综合症,大夫说这种病熬过十年的不多,听父亲说,母亲从得病到去世,经过了16年。这期间多亏了父亲的细心照料,后期这几年母亲已经不能自理,我们姐妹轮流着回家照看,父亲却是昼夜看护。最后的几年母亲卧床也不能说话了,父亲总是一边给她喂饭,一边跟他说着左右邻居家的各样事情,对母亲照顾的无微不至。

谁家有事找我父亲帮个忙,有点活让他帮着干,过年了,磨个菜刀,磨个剪子,父亲从不拒绝,久而久之,左邻右舍都知道我父亲是个出名的大好人。

母亲去世后,父亲一直住在淄川我哥哥家。87岁那年查出了肠癌。手术后哥哥、嫂子细心照料,倍加呵护。我们也常回家看望他。直到2021年六月十二号去世,享年91岁。

重病期间,他念叨最多的就是我们小时候和他工作时的事情,讲起那个时代,人们的无私和奉献。讲到激动处,似乎身心又重新回到那个年代,虎虎生风的铁锤,飞扬的铁花,一直陪伴着他,走向永恒!

二、我的公爹

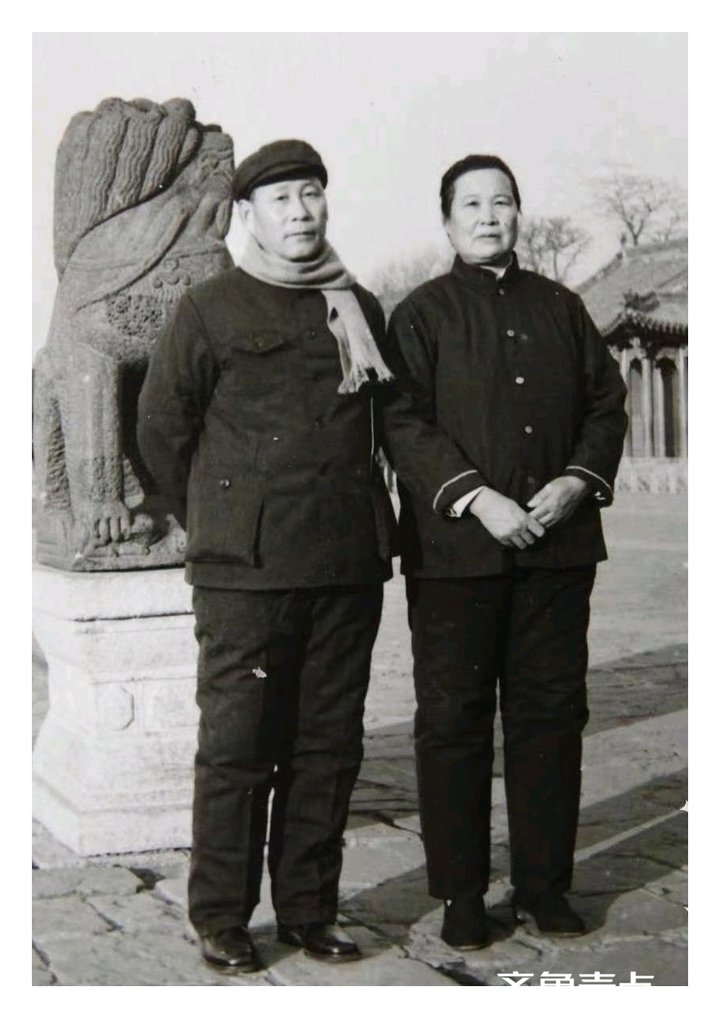

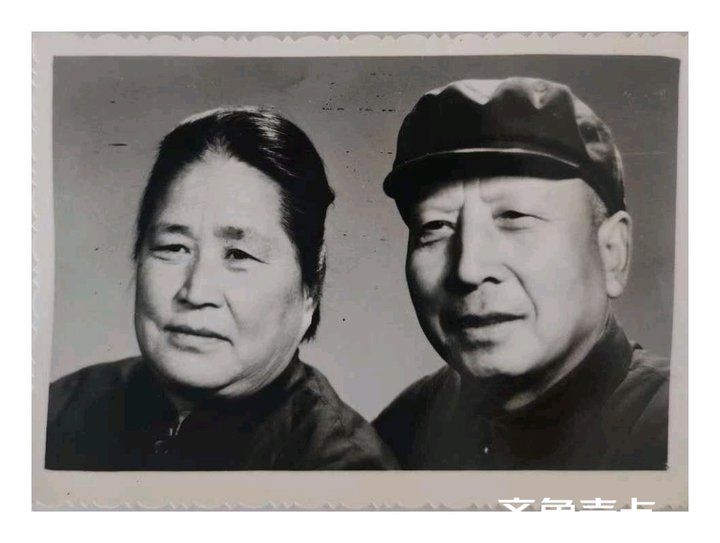

(以下系我的公爹、婆婆的留影,公爹的立功奖章)

我的公爹姓刘,名天晓,生于19 17年,祖籍潍坊。我和丈夫结婚时,他就在洪山煤矿汽车队工作。他参加过抗美援朝,也有在国民党队伍服役的经历。对于自己的过往,他从不多说,平时不善言谈,不了解他的人,会说他比较孤傲,实际上,这与他复杂和坎坷的生活经历有关。

刚结婚时,我俩与公婆住在一起。因公爹的性格沉稳,不苟言笑,家教又严,我有些拘谨。而我的婆婆,豁达开朗,善解人意,也会体贴人,在外面说的最多的话就是夸她的两个儿媳妇。

我生了儿子后,在家休息半年时间。我和婆婆几乎天天在一起聊天,婆婆也教会我不少针线活。现在每每回忆起老洪五的事,我是多么的想念我的婆婆啊。

太阳暖暖的照进来,儿子躺在床上蹬着腿,不哭不闹,像是在听我们说话。我手里缝着婆婆为儿子粘的猫头鞋样子,听她说年轻时和嫁进刘家的那些事。说的最多的还是那个运动时期公爹被隔离的事。

那时他们住在五分会,傍晚,家属们每人带一个小板凳,在一块固定的空地围成圈坐下。几个大娘们,就让我婆婆站起来回答丈夫的历史问题。婆婆说:俺在家种地,他在外头多少年都不回来一趟,他干啥,俺咋知道?围绕着“特务”这个问题就这么翻来覆去问个没完。每当矿上创高产,家属都要下井献义务,一般人一个月下个三五天就可以。可是,像我婆婆这样有问题的家属,每个月要下十多天的井。

公爹被隔离在矿上办学习班,交代问题,不让回家。当时,是怀疑他在国民党军队服役期间有命案在身。十来岁的姐姐去送饭,小小年纪,一个人从洪五到一立井往返来回。有一天晚上,公爹偷着回到家,嘱咐我婆婆,要照顾好孩子,照顾好家。婆婆看着他又长又乱的头发和胡子,心里很难过。洪五邻居都知道,他们老两个感情很好。婆婆怕他想不开,一边给他洗头理发,一边开导他:咱没干过坏事,早晚都能回家。偷偷回家这个事,被邻居看见了,并且告发。

后来,经过多年查找,父亲终于找到了在云南的两个战友。他们一起被整编,一起参加解放军,又一起参加抗美援朝,回国后继续留在了部队,分别在解放军部队担任要职。而我的公爹,由于想念父母和家人,则选择了回到地方,又辗转来到洪山矿。后来,通过矿上派人前去调查,得到证明,才还以公爹一生清白。 假如公爹不是因为一心在父母面前尽孝而离开部队,他的后半生也会是另一番境况。

公爹是家中长子,又是远近闻名的大孝子。初中毕业,写的一手漂亮字。在那个年代,初中生也算是高学历了。可能是有文化的人都想去看看外面的世界,闯荡一番吧。有一年解放军部队去村里招兵,公爹非常想去,可是母亲、奶奶却舍不得,哭着不让他走。为了不让她们伤心,父亲便不情愿的放弃了。正因为错过了这次机会,至使改变了他的一生。后来公爹实在按捺不住,自己偷着出走。不知道是先当的兵,还是先上的学。学校是国民政府办的军校,属于汽车驾驶和汽车维修技术学校,毕业后,糊里糊涂就被分配在了国民党部队。 后来,他也曾多次说起过,在当时,什么军队是什么情况,都不是很清楚,只想有个事情做,有碗饭吃就行,其他的根本没想那么多。

公爹的四弟也参加过抗美援朝,后来在浙江南海舰队担任舰长,因为大哥的历史问题,他受到了很大牵连,官职一直没能再升。

有时候丈我夫陪他吃饭,喝点酒,每次说起这一切的时候,他总是先说:我从来没干过坏事。稍微有点酒意的时候,才说起他在国民党部队的事情。实际上,公爹在服役期间,从未上过战场。1949年初,他奉命带领车队往返运输。车上货物包装严密,有士兵押运,他们只负责开车。不知道往返了几次,他也清楚当时的战况,于是,趁着回来的空隙,回潍坊老家看看父母,在青岛站被解放军整编。在共产党的教育和不断学习中,才逐渐明白,只有推翻三座大山,穷苦人才能当家做主,在那个军阀混战的动荡年代,也只有共产党,才能拯救满目疮痍的旧中国。他毅然决然的投身于共产党领导的解放军队伍。

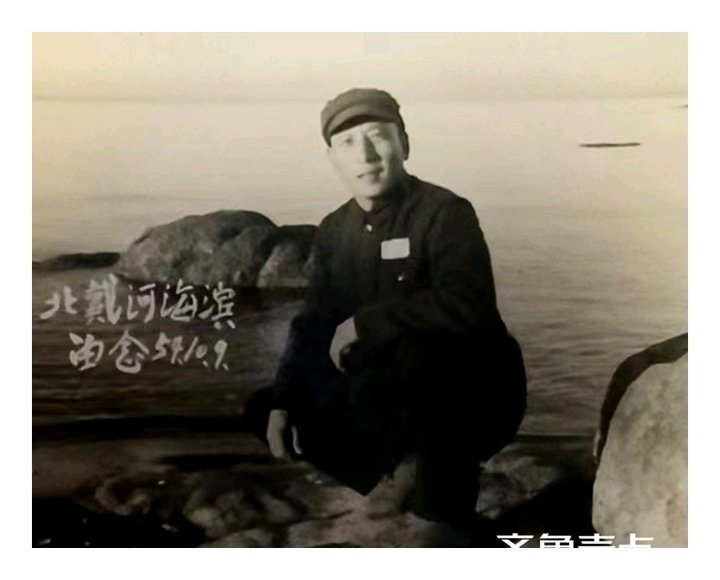

为了新中国不再受外来侵略,为了保家卫国,1951年,他做为一名志愿军战士,随部队跨过鸭绿江,参加了举世瞩目的抗美援朝战役。

我结婚时买的彩电,就放在走廊上,有一次电视播放《英雄儿女》,我便问他,你在朝鲜的时候,是电影里这样吗?他叹了口气,阴沉着脸,慢慢的说着:我没上过阵地,我专门负责运输,白天不敢走啊,天上的飞机一会一过,投下的炸弹爆炸声接连不断,只有等到天完全黑下来才能上路,还不能开车灯,都是靠着月光摸黑行驶。我们这一队人里,有人开到了桥下大河里,也有掉到悬崖下的,每次出车回来清点人数,都有回不来的。我们战友之间,都相互留下家庭地址,如果哪一天谁回不来,回国后,去家里看一看,报个信。战场上条件很艰苦,但是,对他们这些驾驶人员还是特别照顾,定期发放花生油和花生米,因为人不吃油就会影响视力,更别说还要在夜间开车。战争中的朝鲜老百姓很可怜啊,他们看到中国军人,就会伸手要吃的和用的,大家就力所能及的给他们一些。战场上冰天雪地,为了避免被敌机发现,尽量不点火,也就很少能吃点热乎饭,喝点热水,多数是就着雪咽炒面。晚上零下三四十度摸黑开车,精力高度集中,会暂时忘记寒冷。回到营地,下车都很费劲,腿被冻的僵硬,要揉搓好长时间才能缓过来。那样残酷的战争,谁都不敢想,能不能活着回来。

进入老年后,公爹身体一直很健康,只是经常腿疼,那无疑是在朝鲜战场上留下的病根。

现在看来,公爹能够毫发无损的从朝鲜战场回来,与他过硬的驾驶技术和沉稳的性格有很大的关系。我丈夫刚十八岁那年,公爹带着他去张店监理所考驾照,里面的工作人员全都认识他,也很尊敬他,还剩最后一项科目,工作人员说:刘师傅,可以了,给孩子发个证,回去吧。公爹坚定的说:不行,必须全部考完。回来的路上,公共汽车出了故障,司机无头绪的乱戳,公爹在车下叫司机发动车,他听了一下,便指导着司机,先修哪里,再修哪里,一番操作,车便发动了起来。公爹的修车技术,全矿务局有名,工作起来也是一丝不苟,而且扎实能干,年年是矿上的先进工作者,到了退休年龄,又被聘用了五年,矿上所有车辆检测维修,都是他指导完成,给矿上节约了不少开支。

他有一个抽屉,一直上着锁。婆婆说她也没见过里面放了什么。记得我儿子刚三岁的时候,哭着求爷爷,非要打开看看。我婆婆说:快点开开,叫孙子看看。公爹只是笑,却始终不曾打开。他是因为一次意外摔倒,导致脑出血,做了开颅手术后,过了40多天,终因年事已高,没能挺过去而去世。

他去世后我们打开了他隐藏多年的抽屉,首先看到的是一件白布衬衣;就是过去做被子里用的那种大布,翻开领子后面,用红线缝着“最可爱的人”几个字;有一份刘家的家谱;有十张十元面值的老版现金,其余的小物件记不清了,姊妹几个面面相觑,谁都没见过。他能珍藏到现在,想必这些物件对他来说是有着相当的纪念意义。他一生从戎的经历,跌宕起伏,“最可爱的人”是对他最真实的褒奖。

他珍藏的这些物件,一直由哥哥保管着,遗憾的是,经过几次搬家,这些东西一件也找不到了。

公爹一生的经历非常坎坷,也非常不易,特别是人到中年,又经历了丧子之痛。从朝鲜战场烽火硝烟里走过来,在运动期间又经历了那些不公正的待遇,他都坚强的度过,直到耄耋,有我婆婆细心照顾,儿女们也懂事孝顺,他的晚年生活还是很幸福的。

对于公爹,事实上,我们知之甚少,常常痛悔在他有生之年,没有认真的去追索他的生命历程。

我常常对我的孩子们讲, 不论怎样,你们的爷爷、姥爷,他们为家国任劳任怨,奋不顾身,甚至不畏流血的精神,永远值得敬畏和学习!

史志年鉴、族谱家史、

各种画册、国内单书号、丛书号、

电子音像号、高校老师、中小学教师、

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版

艺术热线:

13325115197