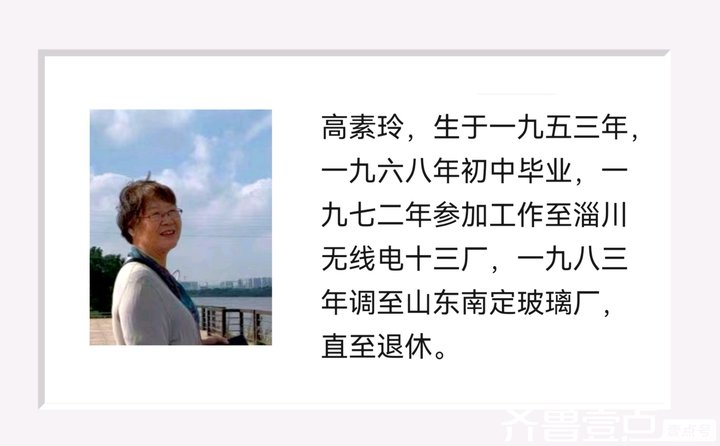

高素玲:回忆父亲

(一)

在我的记忆中,那个夏日的一幕,刻骨铭心,终生难忘。

那是上世纪一九七五年盛夏的一天,我父亲一改往日的沉稳,脚步轻盈,笑容满面地回到家中。他那饱经沧桑的脸上洋溢着藏不住的喜悦。就像小孩子好不容易得到了心爱之物,又激动又高兴又怕失去的模样。看到此景,我眼圈微微泛红了,几年了没见到父亲的这样发自内心的笑容了,母亲也赶紧端上了饭菜,给父亲倒上酒。

此时的父亲,好像又恢复了往日给我们小学生作报告的样子,他原是洪山煤矿职工子弟小学校长,在那场运动中被下放到矿支架厂劳动改造。他即严肃又郑重的向我们宣布:矿领导已经找他谈话了,一是平反,二是恢复党籍。话罢,端起酒杯呡了一口,长叹一声,像是对我们又像是对自己说了一句:“我的第二次生命又回来了”。说完,父亲泪盈满眶,大口饮酒,好像把满腹心事,万千感慨,全融在了酒里……

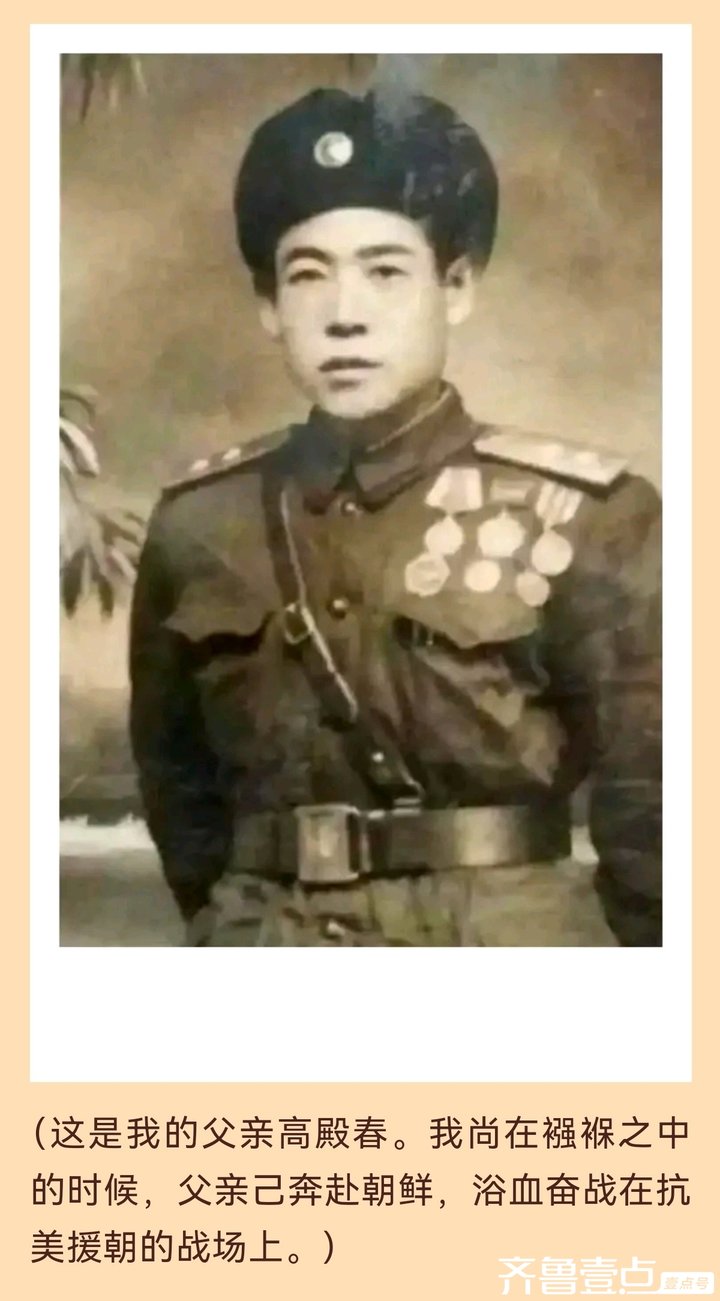

父亲曾是一名征战沙场的中国人民解放军战士,在著名的淮海战役中,他同战友们一起枪林弹雨,浴血奋战,后又胜利渡江。因战功卓绝,父亲获得了战斗勋章,加入了中国共产党。

抗美援朝战争爆发后,父亲又加入了中国人民志愿军,经过无数次大大小小的战役,当年我们的教科书上"英雄邱少云"参加的那次战役,我父亲也参加了。当时火焰燃烧了一大片,烧死了很多潜伏的战士。为保证战役的胜利,他们硬是一动不动,直到发起攻击,战斗胜利了,他们却长眠在了三千里江山。朝鲜战争结束后,一九五七年父亲以正营职身份从部队转业来到了洪山煤矿。

这些事情,我父亲很少提起,他总是说,想想战场上死去的战友,我做出再多的贡献也是应该的。我之所以了解这些,是在那场运动中,我经常帮着父亲写检查时,断断续续地了解了一些他零星的往事。

从父亲被开除党籍的那天始,每到缴党费的日子,我父亲第一件事就是把应缴的党费,放到一个小盒子里。后来恢复党籍,父亲第一时间,就把积攒多年的党费郑重的上缴给了组织,像完成了一项重大任务。父亲如此执着、坚韧的精神,让我看到了人生的价值和信仰的力量。

(二)

前几天,我和小弟视频聊天,无意中提到她女儿上小学时的一件事。当时可能是小学生参观校史,我小侄女跑回家问我弟,说看到爷爷的名字写在校志上,还是校长,是不是真的。

或许在童真稚气聪明乘巧的小侄女心目中,花白头发,满脸沧桑,戴一副老花眼镜,手柱拐杖的小老头爷爷,与现实中校长的形象相差甚远。这不怨侄女,因我们家人对父亲的过往很少提及,那是我们心上很难愈合的伤痕。

隔着手机屏幕,我和小弟同时陷入一种难以自拔的伤感和回忆。

父亲由部队转业时,正值全国人民鼓足干劲,力争上游,为建设新中国贡献力量。经历了战火洗礼的父亲,脱下军装,豪情满怀地投入到了为祖国贡献热能的煤炭事业当中,踏上他人生新的征程。

当时父亲还不满四十岁,正值血气方刚,年富力强,成熟稳重,踌躇满志的年纪。他承担的第一任务,就是创办工人业余学校。当时矿工们大都是从农村招来的,识字的没多少。提高职工的文化水平,加强职工思想教育成为矿上的头等大事。父亲原在部队曾担任过文化教员,现又驾轻就熟地当上了业校校长。当时的老师有邱立荣,马德才,王振川,孟明光,王世深,吳元谭等,都是周村师范毕业的。当时井下工人都是三班倒,上课学习时间不固定,他们分期分批从扫肓班开始,初小、高小,初中一期一期的办了下来。

经过父亲他们的努力,几年以后,职工队伍的文化素质有了很大提高,文盲没有了,工人个个能读书、看报。同时矿上又分配了大学生,此时的业校己初具规模,成为洪山煤矿培养人材的生源地。

教育从娃娃抓起,百年大计,教育为本。父亲又根据组织安排和指示,负责筹办洪山煤矿职工子弟小学,他担任了第一任校长。

当时的我还小,记的刚上一年级的时候,是在后来宿舍区保健站的位置,靠近公路边。上四年级时,学校搬到了洪五宿舍东南边的几排平房里。课桌和板凳,是用长条木板做的,一排坐四个学生。上下课铃声最先是敲击挂着的一截铁轨,后来是摇铃。

操场在最南边的大沟边上。虽然条件简陋,但我的人生起点却是从这里开始的。后来学校越来越好,长条木板也换成了课桌,新分配来了好多老师,开运动会,文艺演出。那时的我,每天都很高兴,很愿意上学。我在这里只待了三年,就小学毕业了,这是我一生中最幸福最欢乐的时光。

那时年纪小,记事不多,但还能想起来,父亲经常忙到深更半夜,还要给学生们作报告,讲战斗故事,全身心地扑在学校教育中。整天忙忙碌碌,骑着一辆大国防自行车,风里雨里,往返于家与学校,学校与矿部的途中。

那时的人们淳朴厚重、勤劳善良,不论是矿上的职工还是洪五的婶子大娘们,对我父亲都是很尊重的,隔好远就打招呼,挺感人的。

父亲转业后的工资高于矿上的职工,那时职工的工资水平普遍不高,三、四十元钱养活一家人。父亲主动向上级申请自降一级工资,以缩小和职工的差踞,并用转业费购买国家发行的公债,以支援国家的建设。后来父亲的好几个同事因家庭困难,父亲都用兑现公债的方式资助他们。父亲退休后,原来的老同事王振川、马德才、吴元谭等叔叔们,都成了我家的常客,父亲的晚年生活,知足常乐,或许这也是对他人生沉浮的一种回报。

(三)

今年是抗美援朝战争胜利70周年,每每在电视屏幕上看到胸前掛满奖牌,参加抗美援朝的耄耋老人,我都会专注的听他们的讲述。战争的残酷、战士的英勇、保家卫国的忠烈。透过泪眼,我父亲的面容和屏幕上老战士的面容相替交换,浮现在我的面前。

一九五二年父亲的部队在浙江休整,准备赴朝参战。我的六姥爷即我母亲的六叔,陪同母亲千里迢迢、辗转奔波,从山东诸城的一个普通的小村庄,历尽辛苦到浙江找到了我父亲,为父亲赴朝鲜战场参战送行。

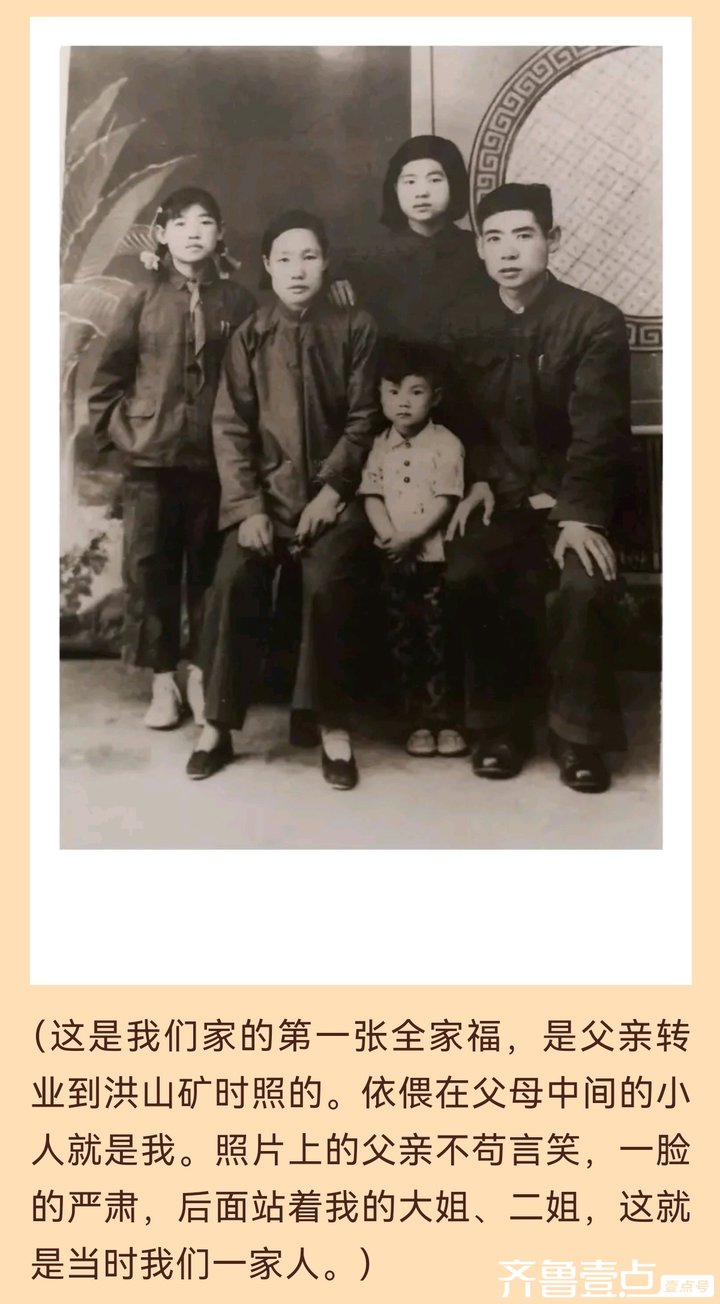

母亲回到家乡第二年,一九五三年七月我出生,跟我二姐相差十岁。直到抗美援朝战争结束,父亲转业到地方,五岁的我才第一次见到了父亲。

小时候,家里的桌子上面的墙上挂有许多的像框,大部分的人物都是父亲的战友。父亲有一个扁形的小酒瓶,能装四两酒,可能是在朝鲜战场为了御寒养成的习惯,每天晚饭都要呡几口。喝酒之前,父亲总是先端起斟满的酒杯,敬一下像框里面的战友,脸上流露着无限的深情,如同与亲人相见。那时的我少不更事,对父亲的举动很不理解。

直到长大后,我上小学了,有一篇课文是邱少云烈士的故事,回家后,我跟父亲说邱少云的英雄事迹。父亲听后,沉思了一会就说,这次战役他也参加了,当时为了确保战斗胜利,上级领导调动了大部队参加潜伏,好些战士的姓名、部队番号还没来的及登记就牺牲了。邱少云烈士是他们的代表,父亲说眼㬹睁看着烈火在战友的身上燃烧,眼睛都急红了,而却不能动一动。 说到此处,父亲动容了,他说今日的幸福生活是多少烈士的鲜血换来的,他现在很好,可长眠地下的烈士却是永远也回不来了。

至此,我才深深的体会到父亲和战友们的血肉相联的情谊是怎样的一种情感。而对父亲,我也从心底里产生了一种敬畏,在我的心里,也偷偷的把父亲当成了英雄。

跟随父亲来到洪山煤矿,我们全家住在了洪五宿舍三分会的两间平房里,当时用家徒四壁来形容一点也不过份的。家里面除了公家配给的两张床,一个桌子,一条凳子外,最值钱的就是两个木箱子。大一点的我们家盛粮食用的,而小一点的是父亲转业时带回来的。我记的小木箱里有一套毛呢的中山装,还有一件军大衣,还有一个父亲在部队时的公文包,还有几个挺好看的用钩针钩的白色的小包,衬里是绿色的绸布,听母亲讲是父亲转业时部队的女同志送给父亲留作纪念用的。小木箱的最底层有一个绿绸布的小包,小包里面是父亲十年戎马生涯所得到的名种奖章、纪念章,还有一本盖有彭德怀大印的转业证书。这就是我的父亲,一个营职军官转业时的全部家当。

当时的我,对父亲是很怕的。不敢跟父亲讲话,也不敢跟父亲一起吃饭。但父亲却是对我爱护有加的,父亲最喜欢的事就是吃饭时把我拉到桌子前面,用桌子比划着我又长高了多少,然后岷着小酒,把饭菜拨到我的碗里。慢慢的我跟父亲就亲热起来,父亲的扁酒瓶就是我讨好父亲的道具,每到晚饭时给父亲倒酒成了我的专利。小扁酒瓶只能盛四量酒,三天一次到门市部买酒也成了我的专职。那时的日子真好啊,好怀念那时的日子。

我挨过父亲的一次打,那时我应该是三年级。因那时父亲是矿小的校长,近水楼台先得月呗,我6岁就上学了,我小时候调皮的很。不好好学习,一门心思瞎玩。有一次洪五俱乐部放神话电影"柳毅传书"。放学时老师布置了作业,我也不当回事,结果电影看的挺爽,作业却没作。当时面临升四年级考试,那时的老师又挺负责任,就很含蓄地告诉了父亲。结果晚上我被父亲按住屁股打了一顿,那是父亲第一次打我,印象深刻。每每想到这顿打,想到父亲打了我后悔的样子,以及语重心长的教诲,我是感叹、感慨、感谢!父爱如山!就是这顿打,打出了我人生的第一步,从而开始了我漫漫人生路的征程。

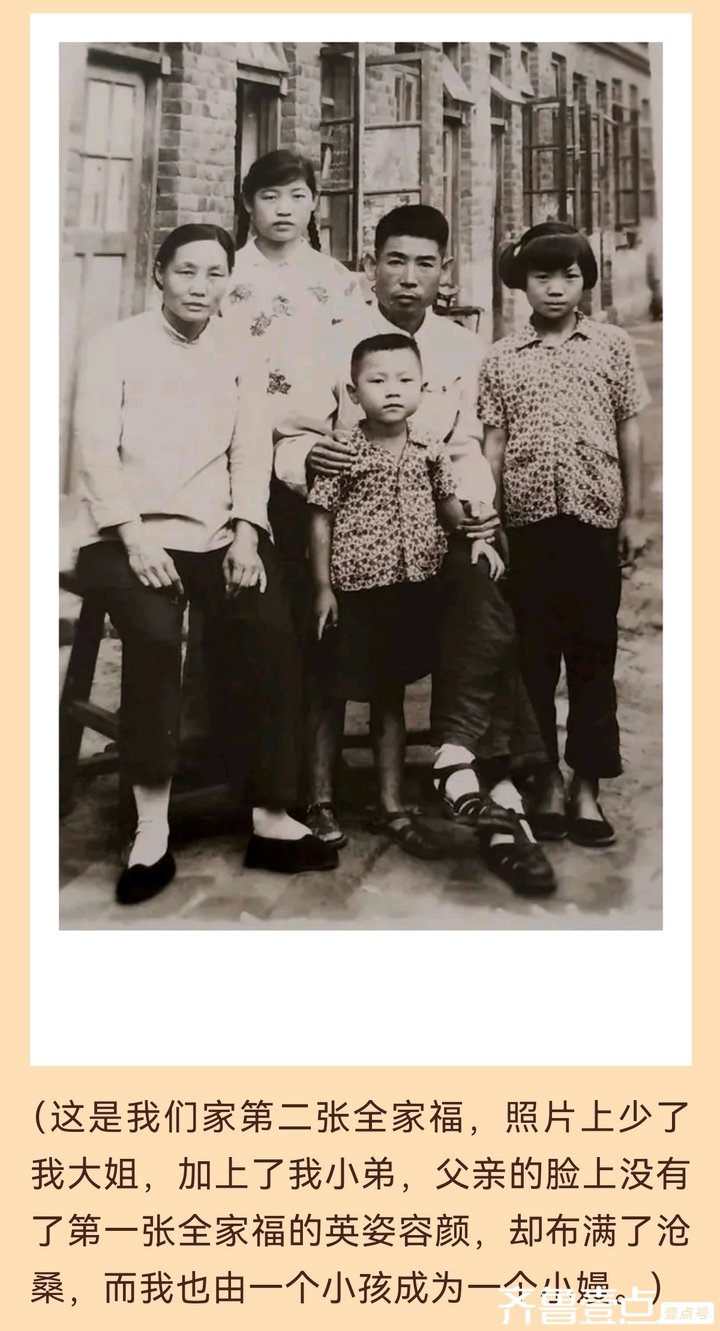

我母亲四十岁生下我小弟,他比我小四岁。小弟的到来,令全家人欣喜万分。亲朋好友都为父亲高兴,好像收到了好多贺礼,也摆了好几桌酒席。父亲更是激动万分,因为那个年代男孩是家族的延续,也是家族的希望。我父亲每每看到小弟,兴奋之情溢于言表,不苟言笑的脸上也经常出现了难得的笑容。

从此以后我父亲工作更加努力,为洪山煤矿职工业余学校和洪山矿职工子弟学校的的成立发展写下了浓墨重彩的一笔,后人提起还念念不忘。

而我的母亲也是迈着三寸金莲忙里忙外,操持家务,侍候父亲,照顾我和弟弟。

那时我大姐己经成家了,我二姐在学校当老师,此时正待嫁闺中,我也正在努力学习,准备考初中,而我小弟正在全家人呵护下,快乐幸福的慢慢长大。此时我家的生活用四个字形容"幸福美满"。

一九六五年我十二岁,从洪山矿职工子弟小学毕业,顺利的考上了淄博市农业职业技术学校。

去学校报到的那天,我带着母亲准备好的被褥早早来到公交车站等候。就在要上车的时候,看到父亲匆匆忙忙的赶来了,把一大包红烧猪蹄放到我的包里,摸了一下我的脑袋就下车走了。随着车子慢慢开动,父亲的背影渐行渐远,可这件小事却刻在了我的脑海里,现在想起来还历历在目。

六六年开始的运动,我们家经历了许多许多。学校停课,我也只好待在家中,父亲和二姐都下放到洪山矿支架厂劳动改造,直至后来父亲平反恢复党藉。十年的岁月,让我长大了,身心都得到了磨炼,也看到了人生百态、世态炎凉。父亲随着年龄渐大,身体也不太好,就正式办理了离休,从此在家和母亲相濡以沫、含饴弄孙,过上了安逸的日子。

(四)

岁月荏苒,白驹过隙,日子在平淡安稳中一天天过去了,我的父亲也一天天的老了。

在2005年中秋节前几天,我接到小弟电话,说父亲病重在洪山矿医院住院。当时我姐仨,同时回家赶到医院,那时父亲就己不能讲话了。看到病床上的父亲,瘦小的身体虚弱地躺在病床上,胸口微微起伏,手上打着的点滴一滴一滴的进入父亲的身体,维持着最后的生命特征。我们的泪水也像父亲的打的点滴一样流淌。

陪同父亲度过了最后的三天,在中秋节的早上六点,我亲爱的父亲永远地离我们而去了。中秋节本是万家团圆的日子,可我们家却是失去了最重要的亲人,再也不团圆了。写到这里,我泪流满面、泣不成声。

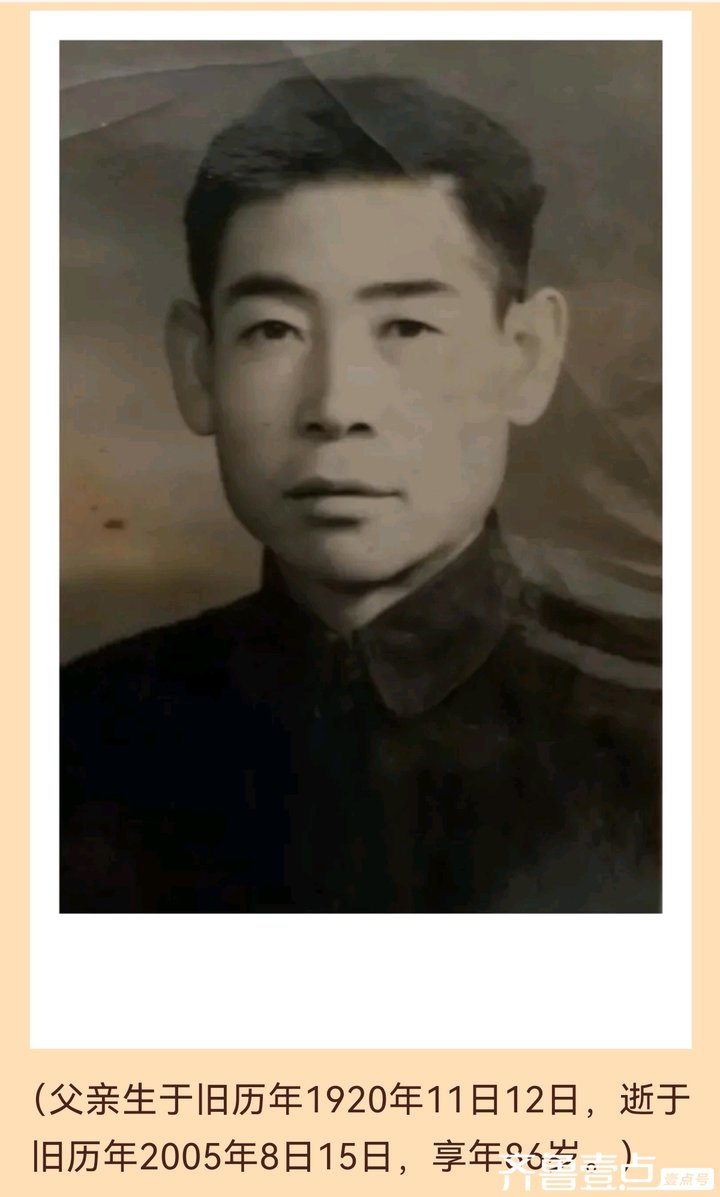

中秋节是在雨中度过的,因为父亲年高俗称老丧,要在家停棺三天。我家堂弟他们在我家用松枝等搭起了灵棚,棚中悬掛着父亲的遗像,供桌上摆有满满的供品,香炉里香烟缈缈,飘向天空。父亲的棺木就放在屋里,父亲一脸的安祥,身上盖着党旗,就像睡着了。

矿领导派人来了,父亲的生前好友也来了,街坊邻居也来了,人们都站在灵棚前,向父亲鞠躬,然后默默的向父亲遗体告别,送父亲最后一程。

络绎不绝的人们,走了一拨又一拨,小雨不停的下着,老天像是为我去世的父亲流的眼泪,看到此景,我不禁双膝跪地,嚎啕大哭:我亲爱的父亲啊,你可看见了,人们并没忘记你啊,人们声声叫着的还是高校长啊,你可安心上路了。

随着夜晚的到来,雨大了,灵棚上塑料布上的雨水不停地流下来。我和两个堂弟、跪坐在地上,为父亲守灵。长明灯不敢灭,为父亲照明,香火不敢息,为父亲的后代延续。灵柩前,我们只是默默地流泪,唯恐惊醒熟睡的父亲。

天亮了,雨停了,但天仍是阴沉沉的,就像我们此刻的心情。临近中午,远在青岛的大表哥兄弟俩还有两位表嫂一起来了,进门后齐齐跪地,向他们的舅舅磕头。二位表哥流下了男儿泪,表嫂更是泣不成声,全家人哭声一片。中午时,老家的亲戚们也都赶到了,我年迈的姨妈、还有我的舅舅、还有姑妈都赶来为我父亲送行。

第三天早上,就是父亲遗体火化的日子。一早起来天还是阴的,送葬的队伍按照顺序,依次坐车到殡仪馆。我早己哭的披头散发,声音嘶哑,喘过不气来,我邻居同龄的秋云搀扶着我。这时父亲的车子己开走了,大姐、二姐因年纪大了,还有我的老母亲要她们照顾,只有我和弟弟还有我的堂弟们一起去送父亲最后一程。

阴霾的天空,阴阴的细风,绵绵的小雨,我坐在火化间旁边潮湿的台阶上,旁边是我的爱人和好友。我脑袋里一片空白,只是呆呆的望着火化室,父亲的灵柩推过来了,瞬间我的意识复活了。

我父亲要走了,我再也见不到我父亲了,想到此我猛然冲上去,死死的抓住父亲的棺木,像疯子一样,嚎啕大哭。我想把父亲拉回来,我想跟父亲一起去,我哭的昏天黑地、不知所以,可所有人都拉着我,火化厂的师傅趁机把父亲推走了,我再也没有爸爸了。

我爱人半拖半抱把我放到了旁边的石阶上,我倚在他身上。衣服上连泥带水,面如死灰,双眼茫然,仰望灰蒙蒙的天空,高大耸立的烟囱里冒着白色的烟雾,在天空中慢慢飘散,直到远方,直到人们看不到的地方。

永别了,我的父亲,愿您老在天堂,没有人世间的纷争,一切顺心如意,一切安好!

回忆父亲,我从去年初秋写到今年初春。每每提笔,回首往事,虽心中波澜起伏,却悲欣交集,下笔滞涩。做女儿的总算完成了对父亲—— 一位参加过抗美援朝的老战士的缅怀。

时光带走了岁月,沉淀了历史,留下的却是永久的记忆。父亲虽己做古,但他的点点滴滴,却给我们留下了深刻的记忆,也给了我们做人的许多启示。

愿我亲爱的父亲,在天堂一切安好!

想念您,我的父亲!

写于2020年初秋至2021年初春