叙述与回忆:

历史、当下、讲故事、电影等多元素结构

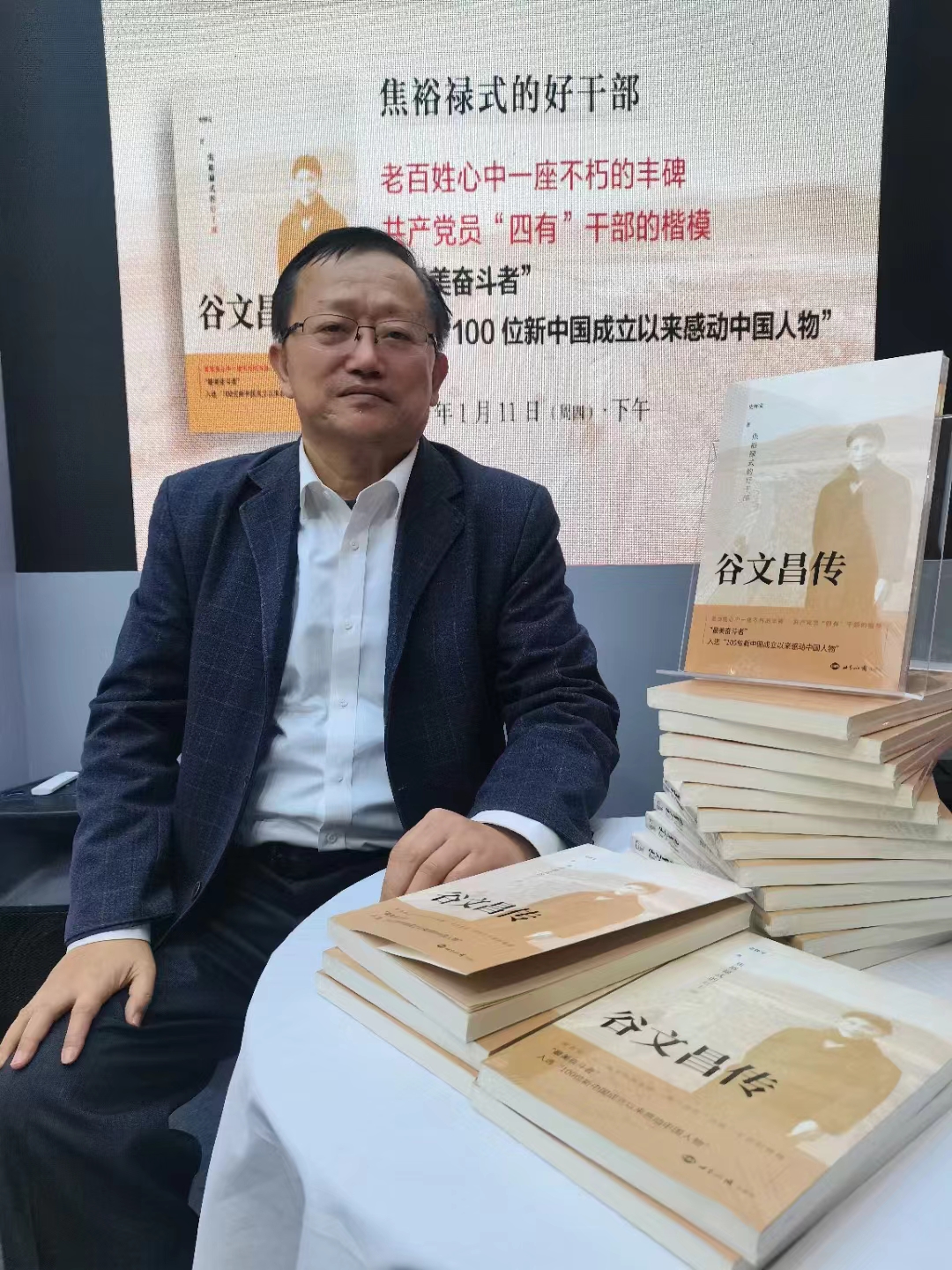

长篇报告文学《谷文昌传》结构新突破

许庆胜 许庆俊

报告文学是文学性和新闻性适度结合而产生的一个文学品种,它的文体特征主要在于真实地再现现实事件、人物事迹。文学性和新闻性二者要有机交融,不能绝对地分离与割裂,仅有新闻性那是一般的简单报道,脱离了新闻的“根”而漫天文学幻想那也有失报告文学的本质特征。最近阅读了史怀宝老师的长篇报告文学《谷文昌传》,感到他的艺术结构努力很是新颖,尽可能采用了历史和当下并进,叙述与回忆以及讲故事、电影剪辑适时辑入等多元素优化集结,读来兴味盎然,别开生面。

我国的报告文学历史悠久,往昔夏衍的《包身工》等等影响深远,仅仅从当代观照,就有魏巍热烈奔放的《最可爱的人》等曾以叙事、抒情、议论有机结合名响一时;1953年到1956年报告文学由热烈奔放转向具体细腻,如《王永淮》《老羊工》等;1956年到1957年上半年涌现了一批以“干预生活”相标榜的作品,如《在桥梁工地上》《本报内部消息》等。一直到60年代还有《县委书记的好榜样——焦裕禄》《毛主席的好战士——雷锋》《为了六十一个阶级兄弟》《祁连山下》《特别姑娘》等。但由于外部与内部的政治性干扰,束缚中的报告文学没有很好的伸展。新时期之后,景观大变,如胡平、张胜友的《世界大串连——中国出国潮纪实》、霍达的《国殇》、李存葆、王光明的《沂蒙九章》、李延国的《中国农民大趋势》等繁荣可视。但是总体打量以往的报告文学其结构模式还是不够灵活,仔细观照,新的规范其实又不可避免地显露出新的形式凝固,灵活度不能随着创作的前行而更加灵活,无外乎人物的生平事迹的罗列,不管正叙、倒叙、插叙,整体上基本铁板一块,没有新的灵活。史怀宝的长篇报告文学《谷文昌传》就自觉打破了铁板一块的弊端,没有生平事迹的简单罗列,采用的是叙述和回忆:历史、当下、采访、进纪念馆、讲故事以及辑入电影镜头等等美学元素交融的结构模式,以蒙太奇的手法灵活剪辑,从阅读上就感到新颖、愉悦,没有程式化,甚至格式化的阅读疲劳感。作为一位优秀勤政为民县委书记的不朽丰碑,“最美奋斗者”“100位新中国成立以来感动中国人物”可写的史料是太多太多了。单是这个收集资料与异地不断采访的过程就极为庞大,因为作家本人不是地道的福建人,更不是当年谷文昌工作的东昌县人,这是需要数次跨省采访的,可见多么辛苦,这实在就是一种无私奉献与崇高责任担当:“2014年9月,儿子考上福建某大学,我第一次有机会去福建,自费来到东山。”“在东山走访,我虔诚地拿镜头留念,用心去聆听、去记录,眼含热泪去感受。离开东山,我又来到漳州,倾听谷文昌子女谷哲慧、谷豫东、谷哲芬和谷文昌的老战友靳国富等回忆谷文昌,一步步走进谷文昌的内心”(306页《后记》)“我两次深入南湾村走访”“2018年4月,我再一次来到东山,拜谒谷文昌纪念馆、东山保卫战纪念馆,继续深入走访,……又经过两年多的修改、补充、打磨”(见208页《后记》)直至2023年12月出版,总历时9年!大有当年埃德加·斯诺“西行漫记”的轨迹曲折而具有“南行访记”的动人色质,而且更有“2016年12月23日,长期的劳累和工作压力,致使我突发心梗,中断了创作修改工作。在鬼门关走过一遭后,我潜下心来,重走创作谷文昌传记的道路。”的惊险!

面对如此庞大的采访资料累积,如果没有长篇报告文学创作经验,极有可能就仅仅是档案、总结类的累积成堆而已,不可能完美地转换为“有意义有趣味”的阅读结构,而且更可能有失更细微的深层挖掘的准确性、科学性,这的确是一种更高层次的文学性剪辑艺术了!也就是说文本式长篇报告文学创作不是一般记叙文、说明文等类那样可简单的随心所欲的排列文字,而是要对谷文昌的重要事迹、人物作为、历史文化“档案”、回忆、电影、纪念馆资料等等的重新搭配式“重写”。 我们都知道,一般档案、总结类文字基本是机械式的大事记,只要具备一般的文字水准,大多数文字工作者均可为之,只要术语不误、数字准确、严格对照,具有极大的流水账样的按部就班性,几乎不存在所谓的创造意识,当然这仅是从创造量上的简单比较而言。但是要把具现实美的实用功利性档案资料、总结性文字转换成超功利的更严谨自由的长篇报告文学艺术作品呈现,那绝对不可能象档案、总结类写作那么简单。担当此重任的作家家必须具备报告文学艺术天赋,有深厚的长期报告文学艺术理论、美学修养才行,因为它的“重写”方式、情感表达、语言组合、内在气韵、价值取向等等是与必定有的且早已存在的档案、总结类一般陈述式写作是决然不一样的!深层观照第一章“苦难的石头”、第二章“抗日烽火”、第三章“解放区的天”、第四章“南下道路”、第五章“国民党反动派造灾,共产党人必须救灾”、第六章“东山保卫战”至第二十六章“归去来兮”、第二十七章“深情厚谊为难侨”、第二十八章“把我的骨灰埋到东山”等等全书28章,其宏观布局很是合理。把谷文昌的成长道路、参加革命、勇敢谨慎、不屈不挠、勤政为民、严于律己、生活简朴、严教家风、鞠躬尽瘁、奋斗不止直至“把我的骨灰埋到东山”的感天遗愿,圆满的铺排了出来,感人至深,令人禁不住时时落泪,热血沸腾而感念不已!“提起谷文昌,何赛玉就掉眼泪,她哽咽着说:‘要是在旧社会,谁管我们这些乞丐的死活!谷书记领导我们植树造林、建水库、修海堤、种庄稼,我们才一步步过上好日子。如今,我的儿子、孙子全住上楼房了。如果没有谷书记,就没有我们的今天。谷书记是好人,是我见过的天底下最好的好人、好官!'”(见《谷文昌传》262——263页),谷文昌以光彩照人的实干精神,的确为我党赢得了民心民意!朱进宝老母亲更代表人民群众说出了他们的心里话:“共产党、人民政府的干部把咱穷人当亲人,太好了!”(见《谷文昌传》269页),单看谷文昌的五个子女竟有三个即谷豫闽、谷哲英、谷豫东是无私收养他人的幼孩(可参见《谷文昌传》164-167页),以绝好实际真正体现了社会主义大家庭的温暖!等等。同时,《谷文昌传》符合了报告文学的文学性细节精彩,如细节传神的:“申九华摸出一杆旱烟袋,谷文昌忙把自己卷好的一根纸烟塞进申九华的烟袋锅,用随身携带的洋火(火柴)帮他点着,两人推心置腹地聊起家常来。”(见《谷文昌传》022页),“敢当小学生”与人民群众一家亲的形象耀然纸上!这的确是需要艺术功力的!“大雨如注,雷声一个接着一个。那晚,谷文昌看文件看到了深夜。他刚刚睡下,还未出嫁的女儿谷哲英被雷声惊醒,便起身继续给父亲缝补衣服上的漏洞。电话铃声响起,谷文昌急忙披衣而起接电话。他冷静地接听着,剧烈地咳嗽了一阵子,大声说:‘不要着急,我马上过去。'”(见《谷文昌传》295页)等等情景设置非常具体感人,这正应了已故江苏苏州原中国作家协会副主席陆文夫先生生前说过的一些精彩文学性创作话语:“创作之初,主题越集中越好,创作之中越具体越好。”的真言。

第二、直接让当事人王虎等等前辈几次出场:“在北京市朝阳区一所普通民居内,笔者走访了谷文昌的战友、南下老干部王虎前辈。年逾九旬的王老前辈精神矍铄,他向我透露了谷文昌夫妇一些鲜为人知的……”(见《谷文昌传》163页)“在北京朝阳区一所普通的居民楼上,笔者走访了谷文昌的战友、南下老干部王虎前辈。在一本‘中国人民解放军长江支队'暨南下干部纪念册上,……笔者看到谷文昌、王虎、靳新国等一大批扎根福建、建设八闽的南下干部名录…… ”(见《谷文昌传》037页)等等,这样的“讲故事”还有277页“曲鸣先生讲了这样一个故事”、026页“郭紫明听父亲讲了这样一个故事”、017页“谷相州还讲了一个烧炸弹的故事”等等,以朴实故事形式竖起谷文昌的形象,这种当下美学元素加入,鲜活了长篇报告文学的层次感,增强了阅读的新鲜力度。

第三、恰当纪念馆资料切入:“在福建省东山县谷文昌纪念馆,笔者看到谷文昌的一些遗物,其中有一本从南下起就和他相伴的蓝色硬皮笔记本。笔记本中,有他亲手绘制的福建东山地图,上面标明了每一个村庄的名字和地点。”“笔记本的首页上,有他在南下途中亲手抄录的《国际歌》:\起来 饥寒交迫的奴隶……”(见《谷文昌传》038页),这种“纪念馆”陈述以及灵活遗物参照,更增强了行文的丰富性和旁证感,非常优秀。

第四、电影镜头适时辑入:“电影《谷文昌》中有这样一个镜头:有的战士受不了南下道路的艰险生活,在一场激烈的战斗中,与部队失去了联系,中途返回家乡。这是当时的真实写照。谷文昌的前妻申氏怀抱着吃奶的孩子,闻听噩耗,悲痛欲绝。当时的林县群众,虽然分了地,但天旱少雨,自然条件恶劣,百姓仍生活在贫困中。此时,南下部队居无定所,交通邮政更没有开通,谷文昌在前线不能及时跟家人联系。丈夫‘牺牲'一年多后,为了养活孩子,申氏改嫁到漏子头村。大女儿谷哲慧留在南湾村奶奶家,二女儿谷哲芬随申氏一起到新家庭。”(见《谷文昌传》037页),这就加大了结构的不同凡响,介入新的迥异元素,增强了阅读的新颖性、趣味性以及叠加了行文的说服力厚度,这在以往的报告文学结构中很少见到。

第五、多元素刻意丰富结构:“古希腊神话中,普罗米修斯设法窃走天火,偷偷地把它带给人类,……最后,普罗米修斯杀死了恶魔,获得了自由。英勇的东山人民,在谷文昌的带领下,面对自然灾害这只‘恶魔',屡战屡胜,终于迎来了绿色的曙光。”((见《谷文昌传》070页)。“谷文昌带头做了自我批评:‘县委这种主观主义领导生产的作风,不整掉是祸国殃民。'”,然后引出“战国时期,齐国大臣邹忌以妻因为偏爱自己、妾因为害怕自己……”(见《谷文昌传》181页)的典故等等,由现实到历史多方对接,既丰富了行文,更具深化主题的效用,显得顾盼频频,文采飞扬。等等等等。

返观当下中国整个的报告文学状况,结构的一般化弊端已是很明显,灵活度不够,不过艺术不能停滞,更不能长时间地陈旧,报告文学结构也应该不断更新才有活力,史怀宝老师的长篇报告文学《谷文昌传》的成功实践,就是一个很好的范例,值得进一步研磨、参考,甚至借用。

作者简介:

许庆胜,济南文艺评论家协会副主席,莱芜市作家协会副主席,山东省作家协会会员,已出版学术专著《铁凝小说艺术论》《苗得雨诗文赏艺》《蔡氏四兄妹诗歌研究》《峭岩艺术多维度突破实证省察》《张庆和文学创作艺术》《散文小说化的浪漫骑者——巴兰华(北方晓歌)散文欣赏与研究》,诗集《渗血的裂痕》《透明的暖雨》,长篇小说《山东好小子》等,并在美国《远东时报》《新大陆》《亚省时报》《常青藤》、越南《越南华文文学》、菲律宾《商报》、台湾《善性循环》、香港《当代文学》、《澳门晚报》,《文艺报》、《人民日报·海外版》、《光明日报》《中国青年报》《工人日报》《中国文化报》《山东文学》《时代文学》《大众日报》《联合日报》《百家评论》《黄河》《工农文学》等发表诗歌、散文、小说、文艺评论及信息千余篇,2018年2月6日——8日许庆胜去山东大厦出席山东省作家协会第七次代表大会,2021年6月20日——21日许庆胜去济南舜耕山庄出席济南市文学艺术界联合会第六次代表大会。现任山东济南莱芜《江北诗词》编辑。

作者简介:许庆俊,女,热爱文学创作与文学评论,在《海淀文艺》、《工农文学》、《作家报》、《济南日报》、《辽阳日报》“大凌河”副刊等发表作品,曾历任莱芜市文艺评论家协会会员等职务,另著有十万字的自我传记《心中的梦想》等。