老男人的故事【七十六】

邹星枢‖一老一少两个“二”

【那一抹晚霞】 李东川摄

我很喜欢廖一梅的在《柔软》里的这句话,:“每个人都很孤独。 在我们的一生中,遇到爱,遇到性都不稀罕, 稀罕的是遇到了解。”

——编者录

七十年代末我是砖厂工人业余戏剧作者,徐树梓是市文化局戏剧研究室的主任。

那时全市喜欢写戏的竟有八十人之多。一次他挑选了七八个作者开会,说我选了各位一部作品准备出个集子,此后我们就是全市剧本创作的中心了。

此话一出大家都很振奋。徐主任发现我脸上并没有他预期的兴奋,径直问我说:邹星枢,我说的你听见没有?我说听见了,我只是认为中心不是想树立就树立起来的,只能自然形成,因为创作这个东西是未知的且神秘莫测。

一句话弄得大家情绪都很扫兴。但徐主任毫不在乎我泼的冷水。点点头说有道理。下面就讨论各个作品吧。要认真讨论透,然后回去修改出定稿,在我说的时间内送来别耽误了出版。

大家的讨论不知道是没认真思考啊还是不好意思,说的大多是恭维的话,这怎么提高呢。我很失望,虽然提了一些真心的修改意见,但迫于当时的气氛也没敢说出十分。(从那天起我再不想参加这样的讨论会枉费时间了)

最后一天讨论的是徐主任自己的作品,大家纷纷赞赏,有些还真得有些过分,而那部作品我恰恰认为硬伤太多。于是没有表态。

但我的面部表情却出卖了我的内心,这一点显然被徐主任注意到了。最后他看着我说邹星枢,你还没有说说你的意见呢。

这一来我逃不过去了,我只好实话实说,否则就是对不起他了。我说这个戏从选材就没有选好,小修小改白费功夫,不如干脆放弃另写一个更好。

此话一出,稍停了一会有人憋不住批评我说:星枢你也太绝对化了吧,我看还是可以改好的。我回答了一句“姑妄言之姑妄听之”吧就不再说话了。

徐主任坐在那里,脸上显然有点尴尬但并没有恼怒,点了几下头说:那我考虑考虑吧。

当时我觉得所有的人都应该佩服徐主任的大度,反正我是顿生敬意。

我按时把新改出的剧本寄给徐主任等待出版。但就在临近印刷的日子了却收到徐主任的来信,提出了三个还要改写的意见。当时我就觉得他这是在故意为难我,于是不客气地回信说了三点:你的意见一条我都不能接受;即便接受时间也来不及了;我自愿放弃这个机会。

集子出版了,没有我的作品。

过了一段时间,徐主任通知我去参加一个会议。我犹豫了一下还是去了。一见面徐主任就说,邹星枢你脾气不小啊,你不想改也罢,还主动退出?你误会我了!最后一句话声音很大,显然他生气了。

是的,是我小人之心度君子之腹了。后来的事实为证:不久他拨出八百元钱给文化馆排演了我创作的《老金》、是他拨款让我出去旅游了一个月以开阔眼界、他拨款让我与赵景洲长住宾馆达数月创作新剧本、在王市长决定调我和赵景洲留到文化局后,当时主持工作的副局长却迟迟没给办正式调动手续,拖到年底,组织部一朋友打电话问我调动手续办好了吗?我说不知道啊。他说下文件了,12月30号后一切机关人员调动冻结一年。你要没办要在这几天赶紧办好。

我去问新官上任的研究室副主任(徐主任已经退下来成了无权的调研员)怎么办?副主任说那你先回厂等待消息吧。

临走我去向徐老辞行。他说你千万别走,走了这事就黄了。你听我的,今晚你就去副局长家辞行你不要坐下说完就走,临走一定要说一句话:“我还要去王市长那里辞行,是他让我进文化局的,现在我要走了,应该去向他辞行,否则不礼貌。”记住了吗?

我去给副局长辞行,副局长躺在床上没动,只说了一句好吧。下面我就按徐老原话照本宣科了一遍。副局长一听立即从床上起来说:你先别去。明天到局里一趟。

第二天我到局机关,组织科长就告诉我已经派研究室副主任拿着调令去砖厂取你档案去了。

徐老在关键的一刻帮我完成了调动。

我一到文化局上班就有人告诉我徐老的脾性:一次开早会局长起床晚了迟迟才到。老徐竟然当面说局长:“过去皇帝上早朝也不会让群臣老等着。”

可对这位知遇之恩我是怎么回报的呢?

第一件事就是我正式上班不久他告诉我,说局里安慰性地拨转款准他出去旅游一番,并批准可以选一个人陪伴照顾他。他说我选了你。下周我就带你去“周游列国!”。我听后真是高兴极了。

但我意料不到的是一位刚提拔的领导却告诉我你不能去,理由是你要全力投入的是创作,出去要花国家大量经费,你寸功没立有资格享受徐老一样的待遇吗?

这下我还能去吗?我又不敢照实对徐老说,左思右想挨到第二天要出发了,我只好推说我爱人身体不好我不能去了。徐老一听当即大发雷霆,气得连“你看我下台了没权了是吧?你小人一个!”这样的话都吼了出来。

另一件事是他对临时主持工作的局领导有意见,想向上面反映但又怕被人误会是出于派性,而我是刚刚调入的新人不存在派性问题。要我来写这个“人民来信”。可是我的性格实在无法接受这种方式的做法,我说我来文化局就是来搞创作的,写人民来信这样的事我不参与。对我的直接拒绝他真的没有想到,一怒之下竟说出比上次还打脸还难堪的狠话。

我是低着头灰溜溜逃离开他的。

这件事后让徐老很受伤害,没几天徐老就请调回临淄老家了。

等了一段时间,我觉得徐老的气也该消了,就厚着脸皮带着礼物去临淄看他。被他决绝地拒之门外。

过了两年我又去,直接闯入他办公室,人见到了,但礼物拒收。

直到又过了几年,我约了几个同事一起去他家里看他,毕竟是过了多年又守着好其他人,他只是装看不见我,总算没有把我赶出来。

通过这次他的气也消了。再去看他他变得开始有笑脸了。

有一次我又去看他,他拿出我创作的《这里曾经有座小庙》连说了三遍:“这个剧本你猜我看了几遍?五遍啊。真是太好了!就凭这一个戏,就没有辜负我对你寄予的期望。”说得我差点掉下泪来。

忽然有一天他打电话叫我去。我马上去了。一进门他说叫你来是给你邹星枢“平反”的。我一时蒙了说什么事还“平反?”他哈哈大笑说:“昨天我遇到某某了。说起那次旅游的事。某某说你冤枉人家邹星枢了,当时是我不准他去的。他推说爱人有病是怕你对我有意见。哎呀邹星枢啊邹星枢,我冤枉了你几十年,你怎么不早给我解释啊!”

其实,这件事我早就忘记了。我想了一会才又想起这事。

徐老去世多年了。今天怀念起徐树梓老先生老前辈,突然想起高晓声(五十年代老作家,八十年代摘掉右派帽子,其作品曾被人称作几乎像鲁迅似的人物的中国作协副主席)八五年看了我写的小说《送呈上苍的花絮》给我的一封信中所说的一句话:

“看来我俩都是不讨人喜欢的人”。

徐老先生与我,这一老一少的不讨人喜欢又何尝不极其相似。

【舞】 李东川

饱览世间百态,阅尽人间沧桑,才明白这一生能有幸遇见一个懂你的人,才算没有白来这世上走一遭。

——编者的话

邹星枢

1946年生于济南故郡黑虎泉畔,性喜清涟而不耐浊浑。曾上山下乡、进工厂多年,创作的二十几部大戏在国家中心期刊及省级专业期刊发表或剧院演出,三次搬上中央戏剧学院和北京电影学院教学舞台;《绿帽子》由五十年代著名导演张琪宏和北京人艺、中戏及国家话剧院等艺术家在北京公演;中、短篇小说散见于《钟山》、《雨花》、《清明》、《百花洲》等文学期刊,晚年致力于随笔及诗歌探索。拍摄电视剧几十部集。 作者刻意追求的,无不是尽力摆脱阶级斗争或意识形态分歧的思维定式,努力探索共同人性中爱与善的张扬和恶与恨的批判、以及人的尊严以及生命权利的普世价值,至今致力于人的灵性和精神探索。

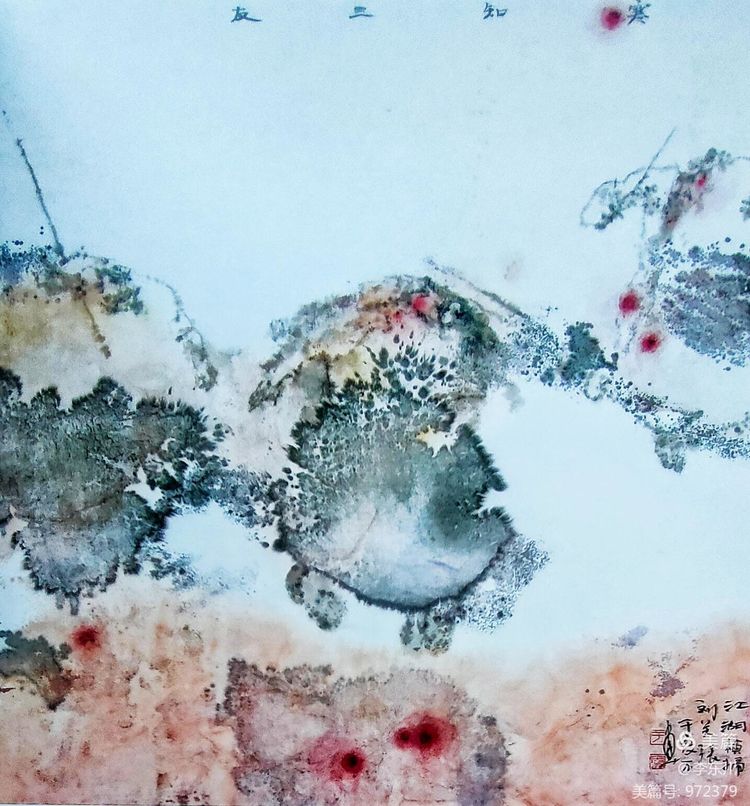

【江湖横扫图】 于受万画

编辑:李东川

2024年6月25日

刘般伸,特型演员,著名书法家。

有需要刘般伸先生书法作品或者莅临现场演出鼓劲加油的请联系《都市头条·济南头条》。

刘般伸先生毛体书法作品欣赏

艺术热线:

13325115197

史志年鉴、族谱家史、

各种画册、国内单书号、丛书号、

电子音像号、高校老师、中小学教师、

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版