写清江浦历史,这条船无论如何绕不过去。

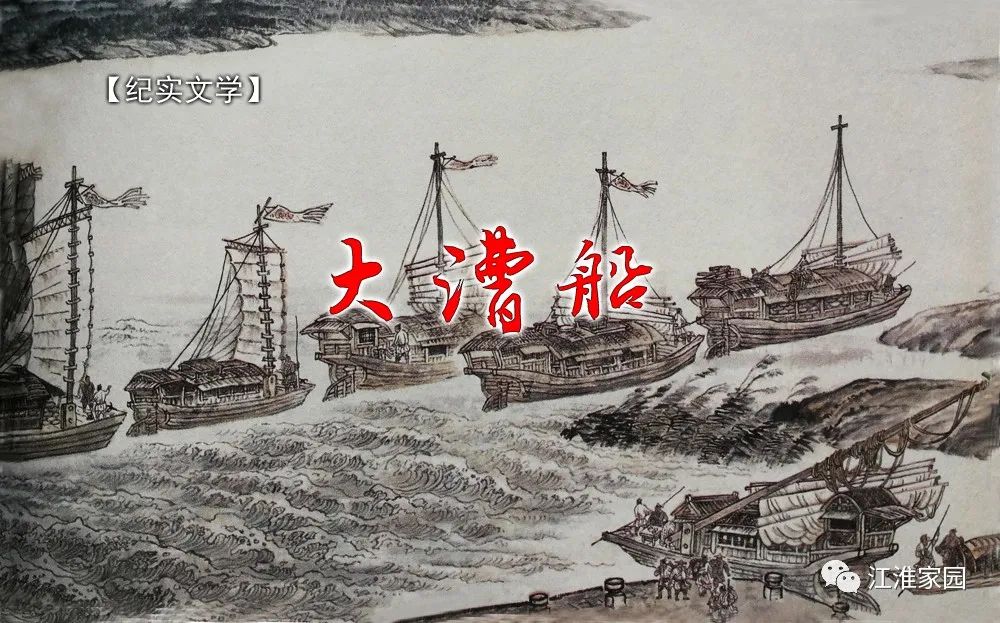

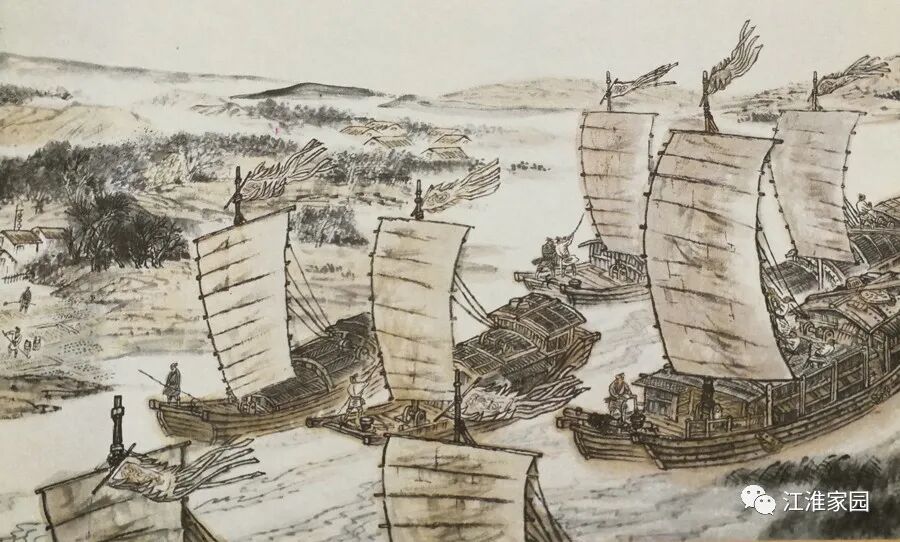

把目光对准了这条船,这条沉甸甸的漕船。

她维系着国家的运河史,更维系着江山社稷的稳固与长久。

明永乐迁都北京后,“百官卫士仰需江南。”①

“夫治艘以漕粟,国之重计;兴利以除害,漕之永图也。”②

《漕船志》上均有记载。

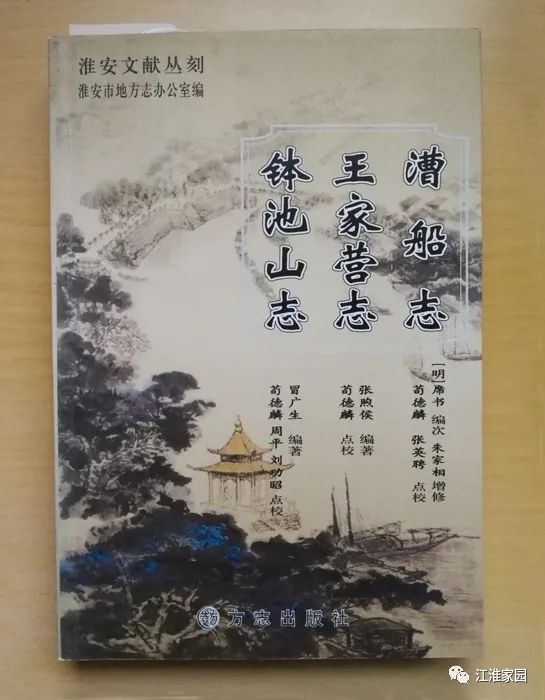

《漕船志》,是记载明代漕船的一部专志,因所记以清江船厂为主,又名《清江漕船志》。③(明代曾四修《漕船志》,志书名字就叫《重修清江船厂志》、《济漕志补略》、《增修清江船厂志》)

这部《漕船志》据明嘉靖甲辰(二十三年)席书编次、朱家相增修刊本影印。

仿佛一个人的家世记载,这部志书在眼前缓缓摊开。

我感觉自己走到了这座漕船博物馆的门口。

手,正放在她的门把手上。

只要一拉,就能进去。

大海船即古代战舰。船坚炮利指得就是它。

曾在西班牙巴塞罗那航海博物馆,见过一艘大型木质帆船。

这是西班牙“无敌舰队”的旗舰。壮观的巨舰,精雕细刻,镏金船头,鲜红色船身,船身两侧伸出一排排巨桨。人在船下,形似蝼蚁,必须爬上三楼才能拍下全景。“无敌舰队”曾是世界上最强大的舰队,辉耀过海洋帝国的赫赫武功。

如果要去寻找一艘漕船,上哪里去找呢?

当年国家最大的帝国企业——清江督造船厂早已灰飞烟灭。

如今,只能从席书的《漕船志》上读“万千漕船,气吞万里”的气势。

所幸有这部志书,可以寻着历史的足迹,去详细关照这艘穿越风雨、重载深荷的漕船。抚摸书皮,仿若走近一座家族祠堂,如同数千年传统的宗亲文化,走进来,就能闻得见熟悉的味道。

抬头望以往,低头思忧乐。望着这祖宗留下的景物,内心感动于每一件小事,亦或目睹一枚船钉、一块榫头,都有泪在心头情不自禁地流过,那都是家族的阅历,亦是清江浦宝贵的精神财富。

一部《漕船志》以一种理性而温情的笔触,细发如丝地刻画出“清江督造船厂”的渊源以及社会变迁大背景下帝国航运的实况,是一种丝毫不让当下的时代写真,她试图为我们寻找真正的历史价值秩序而篆刻下缕缕印记,让我们的身心庶几得到慰安。

这种慰安,不是日本式的,而是中国传统文化根深蒂固地影响人的那种精神抚慰。

席书,四川遂宁县席家沟人。

《漕船志》首席记者兼作者。他的身份不仅是政府官员,更是领军建造清江督造船厂的领导者和亲历者(尽管有许多官员在他之前任职,席书功勋不可湮没)——明弘治年间,任都察院右都御史、南京兵部右侍郎、太子太保礼部尚书,敢于进谏,恤民举贤,治学治军,颇具影响。

后人赞为:“真可谓豪杰之士,社稷之臣矣。”“其心事磊磊,则如青天白日,洞然可以信其无他。”张廷玉在《明史》中称:书,遇事敢为,性颇偏愎。④

席书的官场经历,使得他零距离地接触漕船制造业,在接触过程中,他不乏记者式的采访与野外调查,才使他能够事无巨细、滴水不漏地记载下明代漕船制造的来龙去脉。

席书的贡献不仅在于建设与管理船厂,还在于编写《漕船志》,这是迄今为止能够见到一部完整的“漕船盛世”景象,多亏这部著作。

仿若历史巧合,还是冥冥之中的造化,一写《大漕船》,就想到这部书。这个明代人怎么知道600年后,我要来找他呢?

至少席书告诉我,“书,承朝命来领淮厂。”⑤他就是执掌朝纲、亲力亲为的造船人,你不找他,那该找谁呢?!

据席书《漕船志叙》云:“皇明舟楫挽运,南北会通……国家既迁河朔以控天下之大势,而江南之粟不可废也。首览群议,一浚真楚诸湖,引江舟以入淮,再浚徐吕二洪,引淮舟以入济,最后疏汶河达清卫漳御,而济舟长抵于直沽。因罢海运,改从内河,而济利之具,场厂之设,实先务也。乃于淮安南清河、山东北清河设二厂,以提举舟事,百年于兹。”

举国之力,建造两座漕船厂,这样的壮举,完全可以载入史册,更无愧于时代。

大漕船的建造,是一项系统工程,木结构的船舶涉及几十个行业,尤其船舶设计、钉接榫合、联接工艺,具有极高的科学性和严谨性。

这《漕船志》就像一块引路石,将我引领于此。

站到了这扇通天接地的大门口,心中忐忑。

古朴而厚重的清江督造船厂之门,正被我推开。

推开时,听得见吱吱呀呀的古老门轴声传来,正好似祖先的魂灵发出一阵阵隐痛的嘶喊。

此刻,恍若有一种走近皖南古老祠堂里的感觉。对于平头百姓,最亲近、最值得信赖的,就是祖先的在天之灵。她赋予我们以灵魂与生命、山川与田园,村落与家宅,连同我们的姓氏、相貌、肤色、体态和禀赋,皆和祖先水乳交融、一脉相承。所谓“水源木本承先泽,春露秋霜启后坤”。

长河一脉,水泽滋润,是清江浦子嗣的前生,我们则是她繁衍的后世。而“大漕船”则是清江浦心灵的外化,就好像水岸边停泊一艘大船,这座码头就是叫清江浦。

水岸上,熙熙攘攘的店铺、袅袅升腾的炊烟,喋喋不休的蛙鸣,潮起潮落的槿汐,远行者家人唏嘘的叮咛,都能感受到这座水岸码头的温热气息,所有的幸福时光无不来自祖先的庇佑呵护。

我们为这条长河的河清海晏、淮水安澜的希冀而活着;

为这座城市的人丁兴旺、子孙绵延的祈祷而活着;

为子孙后代耀祖光宗、衣锦还乡的理想而活着;

活在清江浦五世其昌、德厚流光的门风里;

活在清江浦无所不在的怀念与梦呓中。

曾经的清江督造船厂及大小造船工场,排列在大河两岸,绵延不绝,成为运河岸的壮丽景色。

河水清澈,平缓流淌。

波光柔和,轻盈闪动。

河流如尺,丈量漕运的岁月;

笔记如水,记载历史的足迹。

《漕船志》载:明朝清江督造船厂,位于淮安府山阳、清河二县之间,运河沿岸,因濒临淮水,故以“清江”命名。据史料、载,其总厂在今淮安市中心有名的清江闸一带,下设京卫、卫河、中都、直隶四个大厂,共八十个分厂,厂区沿运河绵延伸展,总长达23里,可见其规模之宏大。

朝廷“岁运定例四百万余石”漕粮北送京城。

这是一个庄严神圣的国家行动。

皇帝调动举国之力,将江南漕粮北运。

永乐元年令於淮安用船可载三百石以上者,运粮入淮河、沙河,至陈州颍岐口跌坡下,用浅船可载二百石以上者,运至跌坡上,别以大船载入黄河,至八柳村等处,令河南车夫运赴卫河,转输北京。

十二年令湖广造浅船二千只,岁于淮安仓支粮,运赴北京。其太仓旧纳粮,悉改纳淮安仓收贮。又令北京、山东、山西、河南、中都、直隶徐州等卫,俱选官军运粮,各都指挥一员统领。

十三年罢海运粮,令浙江嘉、湖、杭与直隶苏、松、常、镇等府,秋粮除存留,并起运南京,及供给内府等项之数。其余并坐太仓海运之数,尽改拨运赴淮安仓。扬州、凤阳、淮安三府秋粮内,每岁定拨六十万石,徐州并山东兖州府秋粮内,每岁定拨三十万石,俱运赴济宁仓。令浅河船于会通河,以三千只支淮安粮,运至济宁,以二千只支济宁粮,运赴通州仓。每岁通运四次。其天津并通州等卫,各拨官军,于通州接运至北京。

又令浙江都司并直隶卫分官军于淮安,运粮至徐州置仓收囤。京卫官军于徐州运至德州置仓收囤。山东、河南都司官军于德州运粮至通州交收。淮安常盈仓、徐州仓本部各委主事一员监督收放。共攒运粮每石俱两平斛斗收放。官军攒运止一尖一平,定为例。⑥

漕运最昌盛时期,清江浦往来的运河上,一年要通过漕船两万余艘,护漕官弁达12万人次,还有商船一万余艘。

波光云影间,舳舻相接,帆樯骈集,奔涌在大河中,蔚为壮观,何等气象?!

随着造船技术的进展与提升,所造船只越大,制造工艺就越复杂。唐朝内河船中,长20余丈、载人六七百者已屡见不鲜。有的船上仅水手就达数百人之多,舟船之大可以想见。宋朝为出使朝鲜建造了"神舟",它的载重量竟达1500吨以上。有的大海船载重数万石,舵长达三至五丈。

其实,唐宋时代,淮安就有造船厂。

明洪武七年(1375),朝廷决定在山阳县河下镇北的乌沙河口至韩城一线,利用唐宋时代遗下的造船厂旧址,扩建河下、盛祥、清口、福兴四个造船厂;十三年后相继建成,造船员工最多时一万多人,由工部派出机构——河下提举司督理。当时所造主要是沙船,这是我国古代航海木帆船中四大重要船型之一,产生于唐代,宋代已广泛使用。

据明·沈棨《南船纪》载,淮安山阳河下船厂规模产量在全国三大船厂中名列第二,介于南京龙江船厂、苏州太仓船厂之间。永乐三年,郑和第一次下西洋,出动的遮洋海船大多为山阳船厂所造。1549年,西洋传教士在马六甲附近,发现一只三四百吨重的中国式沙船,三桅船头就刻有标志:“山阳福兴船厂造”。

正式命名为“清江督造船厂”,是平江伯陈瑄担任漕运总兵驻节淮安后,为避山阳湾之险,在北宋沙河故道基础上开清江浦河,京杭大运河全线贯通后,因清江浦地理位置重要且居于大运河之中点,将原来四总厂八分厂加以扩建组成“清江督造船厂”。

明永乐七年(1409),平江伯陈瑄督漕时,在山阳、清河间运河沿岸建起漕军各卫所造船厂房,“查闲旷之地,建盖厂房,令各卫所官旗鳞次而居,以为造船之所”。⑦

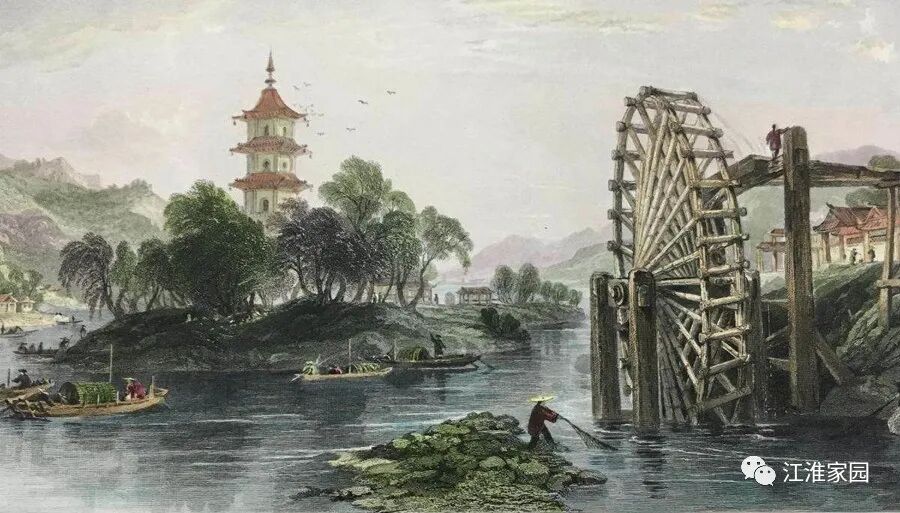

跟随马戛尔尼来华参加乾隆皇帝寿诞的英国画师,以纪实性的笔触画出了运河城市的真实景象。

有了船厂,就要有人经营料理。

明永乐十三年,命工部差都水司官一员,督理清江船厂。

当年,始差部官,专理厂事。有主事、郎中,无定例。

明景泰后,例差主事一员,率三年一代(期)。

明天顺年间,漕运衙门题奉钦依,札委兼管淮安一带河道。

清江督造船厂收放船料,仍兼管清江等五闸。

明正德十五年四月,内奉工部札,题奉钦依,行令与前相同,兼管清江等五闸,以时启闭,著为例。仍札仰淮安府卫管河管闸官吏一体钦遵,听其提调管理。

对于管理造船厂的官员,在制度上做了硬性规定:

例凡奉使清江者,率三年代(期)。先任者,将满四月前,先具满呈差人赴部呈,代候。吏部註选一员,赴部到任,仍候题差,领有札付,赴内府给领精微批文。兵部起关,应付前来相代。至厂之日,于淮安府吊取本部原发号簿,比对硃墨,字号相同,然后行事。⑧

清江浦督造船厂是个官员历练本领的地方。

不少官员都在工部做过主事,在此积累丰富的工作经验。

三年任期的实践,让官员在实干中增长才干。

——屠勋,字元勋,浙江平湖县人,明成化五年(1469)中进士,初任工部主事。历任南京大理寺寺丞、少卿,右副都御史,刑部右侍郎、左侍郎,尚书,太子太保。

屠勋在清江浦工部任主事时,史称:“分管清江浦造运输船,为官清廉,办事干练,遂升为刑部员外郎、郎中。”

屠勋从政近四十载,无论是在船厂、在刑部,还是在大理寺、都察院,这些部门大都与刑政相关,屠勋一秉公正,唯法是遵,“公惠在人,公名在史”。(大学士杨一清所撰墓志铭)

——江东,原籍浙江遂安,18岁中举人,嘉靖八年(1529)20岁中进士。

初任清江浦工部都水清吏司主事,“授工部主事,奉敕督清江船政,以廉能膺上考。”后任按察使、布政使、巡抚、御使、兵部侍郎、两京户部和兵部尚书。所到之处,皆秉公办事,尽心竭力,政绩突出,是嘉靖皇帝的“当朝红人”,皇帝曾赐予飞鱼服、麒麟服、蟒袍玉带。

江东一生公正勤廉,鞠躬尽瘁,家中不置田产,清寒如故。巡边时卒于河北怀来县任上,年仅五十八岁。嘉靖皇帝甚是哀痛,谥号“恭襄”,并在家乡朝城造坟安葬。⑨

——叶选,浙江余姚人,进士,时任清江浦工部主事,督理清江船厂。

明嘉靖二十年(1541)叶选捐俸兴建清江书舍。他以自己的俸银薪水建造书舍,二月动工,六月竣工,书舍选在工部厂东,即今清江文庙之地。与工部厂相同,大门北向,面朝运河。大门三间题“清江书舍”,中为“文会堂”三间,南为“退省轩”三间,东、西两侧号房共十二间。书舍南置地数十亩,以为修缮之需。

“清江书舍”为清江浦教育事业增添一抹亮丽之色。

此后,历任督理清江漕船厂工部主事多有增修,改名清江书院,先后建有先师殿、大观楼、文昌楼、钟楼、尊德堂、“斯文在兹”坊等。每年工部主事主持春、秋二祀,行释奠礼,直至漕船厂裁撤。⑩

为一地方教育兴盛,能续传继承,一以贯之,真算得上功能无量。

清雍正七年建造的清江浦楼。屹立在大河之畔,目睹惠风和畅,舟来船往,便有一种临风怀想的畅快。

造船需要银两,来自国库财税。

而国库税收,则有一部分来自清江浦。

明初,朝廷差驻在清江浦的工部分司,专有一名官员驻清江,负责督造运船兼管闸座。“设抽分厂,凡船梁、梁头、竹木、灰石等项,三十税一,以为供造漕船之需。”

“三十税一”,指把“船梁、梁头、竹木、灰石”等项税收的三十分之一上交国库,其余留作造船。

清顺治二年,改南京厂为江宁厂,直隶厂为江南厂。后将凤阳、江南二厂归并淮安船政同知,裁去扬州同知。

清康熙九年,经漕督帅题准,清江厂归并淮关,将江宁厂拨付江宁府管粮同知管造,淮安府同知遂隶漕院提调,非关部所属。

船厂规定:南自南锁坝,北自清河口,停泊报抽,船始放行。造漕船,为抽分,为北钞,为余羡(盈馀),大约每年征收税银二万多两。

《漕船通志》载:至明正统间,江南江北始限造船一万一千七百有奇,清江船厂十之九、卫河船厂十之一。“船数合用限式等号”称:船数一万二千二百三十四,南京卫分一千七百六十;江北直隶各卫所二千六百九十四,中都留守司八百八十八,以上俱造于清江。山东都司七百七十三,原造于卫河,今改于清江。○13江北直隶+中都留守司+山东都司卫河厂的数字,约是清江督造船厂的造船数字,保守地计算,这个船厂至少制造了四千三百五十五艘漕船,占全国造船总量的三分之一。

据明代《漕船志》载,弘治三年至嘉靖二十三年(1490-1544年),清江督造船厂每年实造船只数量总体稳定,年均519艘,加上嘉靖初年并入的卫河船厂年均生产113艘,合计年造632艘。这座超大型的清江督造船厂至少有三万艘船出厂下水。

以上数字虽有出入,但总体上可以看出清江造船厂的规模和实力。

每艘船造价以官价白银100两到120两间,其中加上木料、油漆、麻、铁、炭等耗银材料费、工匠饷银等,由此推算,明中叶全盛时期的清江造船厂,每年产值大约在七八万两银子左右,明弘治至嘉靖年间半个世纪内,清江浦造船业累计产值在300万至360万两银子之间。○14

这块丰碑,是大漕船的身价见证。碧水安澜,飞报佳绩,安得是希望和梦想,安得是江山社稷,安得是天下人心。

历史长河,总有繁星闪闪,无时不在发出光芒。

于朝代兴替、江山更叠中,寻觅历史之光,正是写史者的责任。

一个大漕船喷涌的时代,注定是一个书写传奇的时代。

这个时代里涌现出一代代传奇人物:他们被时光之刀雕刻成秀美之像,呈献在大河之上,风风雨雨都无畏惧。他们与漕船共生,与帆影共扬,与长河共涨,无论著名或无名,他们都虽死犹生,因为他们永远是国家与民族的骄傲……

人有魂,族有魂,国有魂,船也有魂。

大船之魂,一旦入水,便漂浮起一个个动人传奇,将千古流传,撞击人心,感动世界……无论是暴政、还是盛世,总有忠于家国的臣子、承载重荷的大船……这大船之重,让你不得不感受到一种力量——她承载的是国家希望、民族命脉。

活着的人都走了,一艘艘漕船都走了,她给我们留下什么?

我还找什么呢?找那个再也见不到的景象?还是找那个灰尘仆仆的陈旧典册?留下来的是——六百年先祖英灵守护着寂寞水岸,守护着又是为何?现在,还有谁从这里经过?未来,还有谁会回来寻觅她?

大河带着它的狂潮,年复一年冲刷着清江浦的冷寂与敦厚。

她就像那块屹立水岸不倒的青石碑,日复一日、月复一月、年复一年,屹立在强悍的风雨中,面对遮天洪水,任凭浪卷浪涌,而纹丝不动。

一道闪电扑来,照亮水岸!

——正像那块“绩奏安澜”的丰碑!

啊!这不就是清江浦的灵魂碑吗?!

常常在五更天,从朦胧中醒来,闭眼睁眼的恍惚之间,就见到一艘大船向我驶来。

忽然明白:这船就是清江浦的灵魂、清江浦的语言!

这是清江浦用独特语言,对天地人说话。

她告诉我,叫我记住她,不可须臾忘却。

无际的桨声,如潮卷来。

清江浦的大漕船,在波光浪影的摇曳里,来与我告别。

我禁不住回头,看见一个衣衫单薄的少年,站立河岸,赤脚于水,眺望大船。

那不就是600年前的我么?!

恍然间,“轰”的一声,脑袋被轰然撞击。

了解漕船史,真得像拉开门把手那样简单吗?

直到现在,还没有感觉到:我有点掉以轻心了。

【注释】

① 明·王圻:《续文献通考》卷三十七《国用考·漕运上》,现代出版社

1986年据北京师范大学藏明万历刻本影印。

② 《漕船志》卷之四

③ 《漕船志》明代有四修:明弘治十四年(1501)席书创编,《明史》卷九十七《艺文二》题为“席书《漕船志》一卷”;嘉靖二年(1523)丁瓒《重修清江船厂志》;嘉靖十一年(1532)邵经济《济漕志补略》;嘉靖二十三年(1544)朱家相《增修清江船厂志》。

④ 《明史》列传第八十五 张廷玉

⑤ 《漕船志》序

⑥ 《漕运通志》卷之八

⑦ 《漕船志》卷一

⑧ 《漕船志》卷二

⑨ 《康熙朝城县志》(康熙十二年) 祖植桐 赵昶

⑩ 《漕船志》卷一

11、 《续纂淮关统志》卷二

12、 《续纂淮关统志》卷二

13、《漕船通志》卷之五

14、《明代最大国营船厂始末》谭洪安