大清王朝,是中国最后一个封建王朝,传至第八代帝王咸丰时,已经是国运衰竭。当时正处于第二次鸦片战争,南有太平天国起义,定都南京,占据南半个中国;北有捻军作乱,在山东、江苏、安徽、河南等省攻城掠地,打击动摇清廷根基,更有地方盗贼蜂拥而起,内忧外患,民不聊生,饿殍遍野。

在咸丰五年(1855年)正月,家住在洛宁县大明村上疙瘩的张姓三兄弟分家,长子得良、次子得中,居住于老宅内。三子得申,携一家五口,长子立宽、次子立太、及一女儿,于正月十五日,迁居到大明村西北约五里的湾子沟村,在一处避雨窑内安身。十九世得申公,便是我湾子沟村张姓始迁祖,后又生二子立顺、立中。

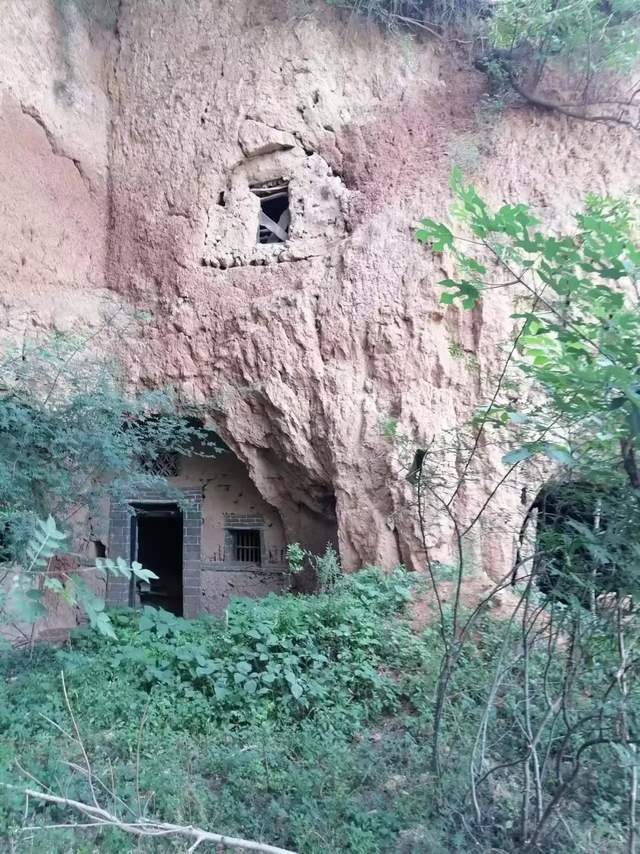

得申公率四子叩石垦壤,开荒种粮,又在湾子沟北边的朝阳土崖上,凿窑打洞,以荆棘为墙、篱笆为门。当时,湾子沟乃是荒山野沟,荆棘丛生,饿狼野狐白昼出没,时有豹子野猪现身其中。

尤其到清光绪三年(1877年)至四年,天下大旱,赤地千里,更有蝗灾飞过,遮天蔽日,蝗虫过后,树叶花草一扫而光。据《宜阳县志》记载:孙得滋先生笔记:“宜阳、洛宁河水尽竭”,“夫弃妻,父弃子,强者杀人以食”,“十室之邑留之二三”,“人食人肉,尸横遍野,腥气冲天”。光绪四年(1878年),“人相食,母食子肉”,“先死者一家食之,虽有不忍食者,亦不敢葬于野,于家暂埋其尸”。

在这凶悍的年景里,我先祖一家人,怎敢在这荒山野沟中居住。于是,在一天晚上,套上牛车,拉上仅有一点粮食及农具,举家迁移到城村村暂住,待灾荒年过后,再返回家。据传说,离湾子沟西约一里许,居住着一户姓刘的人家,一家数口尽皆饿死。

1911年,清帝逊位,民国建立,结束了中国两千多年的封建帝制,但新政权并没有给百姓带来安居乐业的生活。军阀混战,今天你打过来,明天我打过去,城头时刻变换着大王旗,百姓仍然生活在水深火热之中,土匪刀客肆意横行。我先祖在院内离地面二三丈高的崖上打洞为窑,把粮食衣物藏于内,并置大量石块以防刀客土匪抢劫,晚上睡於天窑之中。湾子沟村西约三里的山坡上,住着一户叫马由娃的人,在上世纪三十年代,大白天土匪把他一家数口尽都杀死,财产被抢劫一空。在这样动荡不安的社会里,先辈们过着苦不堪言的日子。据查,我先祖数代,都没有活过六十岁。

一九四九年,中华人民共和国成立,人民当家做主,新政权把旧时代的污泥浊水涤荡已尽。

一九五二年,土地改革,农民分得了土地,人们发家致富空前高涨,生活逐渐好转。

一九五六年,成立互助组,接着成立初级社,高级社。

一九五八年,成立人民公社,土地,牛车农具,俱都充公,按劳分配。男人去地劳动一天,挣十分工,女人只能算八分工。年终,再根据一家人的工分之多少,来分配粮食和财产。

当年,全国掀起了大跃进的高潮,提出口号“超英越美”,”跑步进入共产主义!”,全国刮起浮夸风。据当时报载:西平县小麦亩产高达七千多斤,当时的口号是“人有多大胆,地有多高产”。

一九五八年秋后,大炼钢铁,成立大食堂,一个生产队几十口人或一百多口人,同在一个食堂里吃饭。把农民家里的锅和铁笼等铁器物件,尽数收回并砸碎,再回炉炼钢。男女青壮年不是去陕县龙脖建设水库,就是去渑池县大炼钢铁,地里的农活没有人干,导致田地荒芜,粮食急剧减产。

一九五九年大跃进后,老百姓食不果腹,土地不犁不耙就下种,每亩产量几十斤到上百斤不等,每人每月可分十五斤原粮,四斤红薯顶一斤原粮,政府提出低标准瓜菜代。

一九五九年到一九六一年,史称:三年自然灾害。困难时期,人们吃糠咽菜,甚至剥食榆树皮,可以说当时走百八十里路,看不到一棵完整榆树。然后再把玉米芯砸碎,放在石磨上磨下来,用榆皮面做皮,玉米芯末做馅儿,包成馍状蒸熟吃,人吃后大便困难,用手扣、用棍剜,苦不堪言。老人们饿得得了浮肿病,孩子们饿得走不动路。

一九六二年,纠正极左思想。时任国家主席刘少奇同志,在北京七千人大会上做报告时说,三年困难时期是三分天灾,七分人祸。引起会场上阵阵热烈掌声。会后农户每人分得二分自留地,三分借地,人们生活慢慢开始好转,趋于温饱。

一九六六年,文革开始,人们疯狂闹革命,游行示威,搞大串联,打内战,庄稼没人种,田地再次荒芜,人们又过上了食不果腹的日子。那时,我们队每年小麦总产量不过5000斤到8000斤,扣除征购,留下种籽饲料急动粮外,平均每人可分到小麦30斤到50斤。六七年更少,每人仅分到小麦17斤,年年吃国家统销粮。

一九六七年之后,地下水位下降,井里没水,人们到几百米深的沟底水泉处,往坡上担水吃,陡峭的羊肠小道,走到半坡时,就是想临时休息一下,也放不住桶,担一担水一个来回,需要两个多小时。每逢栽红薯磨粉时,去大明村、下洼村等处拉水,直到二零一五年村里通上自来水后,才彻底改变了人畜的饮水向题。

一九七六年,三位伟人逝世后,四人帮倒台,中央开始拨乱反正,把文革定性为“十年动乱”。

一九八一年,全村通上了电,结束了以煤油灯、蜡烛取光照明的历史。。

一九八二年,实行联产承包责任制,把士地承包给农户,结束了二十多年来公有制的体制,撤销公社为乡。新政策激发了农民的种粮积极性,粮食产量一年比一年高,跟过去的生产队时,相比粮食产量,翻倍甚至几倍的增长,当时的万斤户,万元户戴红花,受上级表彰,非常光荣。家家卖余粮,户户有存款。

随后,农民手里有了钱,就准备盖新房,改善居住条件,不过当时都还是土木结构的小房子,就这样,也改变了湾子沟建村以来,百十年没有房屋的历史。

随着生活条件的提高,进入九十年代,农户开始购置手扶拖拉机,摩托车,三轮车,户户有了电视机。

进入21世纪后,青壮年开始走出家门,到经济发达的地区打工挣钱,有了钱就嫌居住条件不好,又要建设新村,在旧村的岭上规划宅基地,建设新农村。经过十余年的努力,群众全部搬进新村。新房都是一砖到顶,百十平方的面积,四壁粉刷雪白。

二零零五年,村里装上了程控电话,实现了身不出户,就可以和亲戚朋友通话的便利。至此,村民有啥事儿再也不用和远方的亲戚朋友们捎信,发电报、写信了。同一年,国家免去了农业税。群众在村西的山坡上栽满柏树,现在已有一两丈高。

二零一零年,手机开始进入家庭,农村田野里的通信信号塔也开始建设的到处皆是,手机信号有所改观,手机的普及改变了农村闭塞的环境,只要拿出手机,在任何地方,都可以打电话,极大的方便了亲戚朋友之间的通话问题。

二零一五年,村里的土路铺上了水泥路面,改变了出行环境。一九八二年由河底镇通往洛阳的客车,由一天一趟,改变成一天两趟,从村边经过,大大地改善了人们的出行条件。

再后来,耕地告别了耕牛和手扶拖拉机劳作,统统选用大型机械犁地,收麦时,用上了大型联合收割机。全村一百多亩的麦子一天收完,再也不用弯腰弓背,头顶烈日,用人工镰刀收割。

二零二二年,燃气进入农户。村里先后出现七八个大学生,村民打工挣到钱后在城市买房,住进了城市。还有三四户没买房的,也在城市租房打工,常年不在家。

湾子沟村于咸丰五年(1855年)建村,由当时的五口人,发展到现在一百余口,分居在郑州、洛阳、洛宁、宜阳、三门峡、四川等地。现在村里常住人口只有几十口人。

从十九世祖得申公到现在二十七世,衍传八世,一百七十余年,在外人员常年不回家,就是叔伯兄弟相见,也形同陌路,见面不识。看到湾子沟村现在的情况,我不胜唏嘘,高兴的是,看到湾子沟村的后人走出了山野乡村,进城买房;但不愿意看到的是,居住了一百多年先辈们辛苦创立的家业即将消失,不知道是喜是悲?我不知道再过百十年后的湾子沟村,又将会是怎样的一种情景呢?

编后记:

今春从郑州回来,看到村里路两旁的荒草没膝,家家门上落锁,诺大的一个村子,只剩下三个近七十岁的老人。以前鸡鸣狗叫,孩子们打闹嬉戏的场面不见了,虽说是在这春意盎然的季节,却显示出一派萧条之象,无不令人感慨乡村的兴衰变化之大。

清咸丰五年(1855年),自先祖得申公迁居湾子沟村以来,至今已有一百七十余年,已历八代,繁衍生息一百余口。

从改革开放以后,人们的生活普遍提高,纷纷进城买房,迁居于城市,多年不曾回家,就是同宗至亲相见,也多不相识。

写此文之目的,就是告诉后人,牢记先祖创业之艰辛,没有先辈们的艰苦奋斗,就没有我们今天的幸福生活。最后,再告诫我湾子沟村后人,今后,无论你走到哪里,都要牢记,你的根在湾子沟,你的一言一行都要为祖宗争光,都要为民族的复兴事业贡献力量。

公元二〇二四年夏,写于湾子沟

作者简介:张红彦,洛宁县河底镇杨坟村人,生于1947年,高中毕业,一生务农。