巍巍江河 斯心永驻

长篇纪实文学《燃灯人》阅读感怀

张晓红

泱泱中华,大潮奔涌,中华文脉赓续传承,催人奋进。

在前仆后继的坚实足迹中,那些为中华民族伟大复兴而不懈奋斗的时代楷模,留下了闪光的印记。他们于浩瀚激荡的历史进程中笃定坚守、奋发作为,脚踏实地书写着不负时代、不负人民的责任与担当。

文以载道,以文化人。当一个个鲜活的生命跃动着昂扬向上的气息,满载着与时代同频共振的精神力量,栩栩然腾跃于文本之上,展现于人们面前时,他们的故事,他们用生命诠释的伟大精神,给我们的时代带来巨大鼓舞和激励、激情。长篇纪实文学《燃灯人》便是近期出现的这样一部佳作。

(一)

择一事,终一生。

读《燃灯人》,我们深深震撼于主人公李振华这样一位平凡而朴素的教育工作者,他以孜孜矻矻、躬耕笃行的奉献精神,教书树人,创造了一个又一个“点石成金”的教育奇迹。人生而平凡,不忘初心,坚守本心,方能成其伟大。李振华扎根沂蒙热土70余年,把全部的爱心、责任与心血,悉数献给了国家的教育事业。一身洗得褪色的衣衫,一双千层底布鞋,日复一日的粗茶淡饭,年复一年的躬耕奉献,这位清贫一生的人民教师以无怨无悔的爱与奉献,苦心孤诣培养了一代又一代堪当大任、勇挑重担的建设者,在蒙山沂水,在齐鲁大地唱响激荡人心的时代赞歌。

伟大源于坚守,痴心缔造不凡。李振华的伟大,在于他数十年如一日初心不改。十七岁初到沂蒙山时,这里曾经的偏僻与落后,特别是饮食习惯和语言不通等常人难以想象的困难,也曾经让激情满怀的他措手不及——去与留,在他的心头激烈博弈。“到祖国最需要的地方去”“到最艰苦的地方去锻炼自己”,报名支教时的壮志与豪情,此刻激励着他;被批准加入党组织时写在日记中的“一个共产党员就是一面旗帜,一面旗帜就应映红一片蓝天”的信念,伴随他一路前行。凭借顽强的意志,在沂蒙人民的热诚关爱中,他慢慢融入当地生活,深深植根于这片热土之中。即使是在“文革”那些特殊的岁月,在面临着对外地教师“一鞭赶”,不离开就可能被取消城镇户口的艰难处境时,他也毫不动摇。用知识改变山里孩子的命运,点亮孩子们的心灯,是他矢志不渝、从未改变的信念。

为此,他付出了太多。蜿蜒崎岖的山路上,幽暗的小马灯见证了他寒来暑往的辛劳——为了劝回那些因为家庭贫困和其他原因而辍学的学生,他不辞辛苦,跋涉在每一条山路,数不清的茅屋草舍留下了他的身影;在幽黑的夜晚,他甚至遭遇野狼围攻;在那些寒冷的季节,他丝毫不顾惜自己的身体,一次次背着低年级的孩子蹚过冰凉的河水,留下了伴随终生的膝关节炎;他拿出自己的工资和粮票,让特困家庭的孩子与自己一起吃住;在即将高考的关键时刻,他让同样在备考的儿子替他回南京照顾父亲,自己却留在山村学校辅导学生们学习;在母亲突发脑梗急需照料的特别时刻,他迈不动回到故乡的脚步,那一句“我不走了!”饱含着他多少的深情与大爱。

春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。李振华将自己的一生毫不保留地献给了他热爱的教育事业。他让山里的孩子们懂得了如何“扣好人生第一粒扣子”。德高为师,身正为范,他用自己的实际行动为学生树立了榜样,让人们奉为楷模。他一辈子教过的一万多名学生中,有科学家、学者、作家,其中半数以上成为像他一样的人民教师。

追求光,成为光,散发光。李振华的事迹感动八百里大山的同时,他谱写的“振华精神”——“对党忠诚、热爱教育、敬业爱岗、无私奉献、勇于创新”给人鼓舞、催人奋进。在这种精神的感召下,无数的“振华使者”“振华志愿者”挺膺而出,沿着李振华的奉献足迹,奔走在城乡沃野,生生不息的精神旗帜在沂蒙大地高高飘扬。

(二)

爱,如黑夜的一盏灯,给人以光明与希冀。

纵观李振华不平凡的生命历程,爱与被爱贯穿始终。在漫长的半个多世纪,在无数次的舍弃与成全之中,这样的“双向奔赴”演绎着一曲曲感天动地的撼人乐章。

李振华深爱着他的学生。在电闪雷鸣的夜晚,他寻找那个刚刚给自己带来羞辱的学生许俊山的情景,一度让人泪目——风雨中,师生二人宛如父子紧紧相拥的场景让人心头颤动;那个绰号“南霸天”的学生武鸣因为偷窃而被人追打时,情急之下砸开李老师的宿舍门,李振华的那句话——“你让老师很温暖、感动”,让这位曾经劣迹斑斑、在多少人的心目中“无可救药”的学生,发生了“脱胎换骨”般的转变;老英雄、复退军人杨东山的儿子杨尚峰一辈子都不会忘记,在父亲急需输血的关键时刻,是李老师伸出了并不粗壮的胳膊,而母亲送给李老师补血的老母鸡,却补到了他和同在李老师那里吃住的三个同学身上,杨尚德内心的触动超越了任何言语教诲……

李振华以自己的言传身教感染、激励着每一个孩子。他是大山的燃灯人,更是孩子们心中永远的光,这道光引领着大山的孩子们向上向善,努力成长为像李老师一样心中有爱、眼里有光的奉献者。

统揽《燃灯人》,我们时时处处沉浸于爱和暖心的一个个故事与感慨之中。这样的爱和温暖既来自李振华与他的学生,还来自李振华与父母、妻子、子女,更来自沂蒙山的父老乡亲。

当年李振华来到贫困落后的沂蒙山支教,并且可能一辈子都不会回到南京,父母与儿子情感上的撕扯是可以想象的。胸怀大义的父亲不仅为儿子懂得“报效国家”情怀而欣慰,更是在以后的那些漫长岁月做出了太多太多的牺牲。他一次次为儿子邮寄收音机、教材、理发工具,因为担心儿子在山村吃不饱,经常寄去粮票和大米,自己却因为营养不良而患上水肿病,直至在孤独寂寞中离世,却依然对儿子理解与牵挂。李振华的母亲为了不再让儿子挂念,曾经偏瘫的她在83岁高龄时,毅然决然随儿子来到千里之外的北方山区生活,却因为一路颠簸和水土不服,最终倒下了。当她随身携带的小箱子被打开时,人们看到了早已准备好的寿衣。母亲在确定到沂蒙山区生活时,就没有打算再回到南京。如此真挚伟大的母爱和奉献情怀,让读者一次次泪目!

李振华的妻子和儿女们,同样具有这样的奉献精神。“小饭馆诞生的扶困奖学基金”“生死离别的高考季”“文具盒引发的家庭风波”“举家南迁的清晨”……这些催人泪下的故事在令人感慨万端的同时,带给了读者多少的感染、思考与激励!

沂蒙人又何尝不深深地爱着这位来自他乡的支教老师?李振华初到山村的那个寒夜,人们连夜凑布、凑棉花为他缝制御寒的棉衣,那一针一线展现的不仅是沂蒙山人的淳朴热情,还因为李振华是党和国家派到这里来的,针线穿梭间,流淌着老区人民群众爱党爱国的浓浓情怀,以及对这位人民教师的深情厚谊。作品中“吃派饭的日子”“十八碗水饺”“大雪封山的春节”……一幕幕动人的情景无不让人感受到沂蒙人民真诚朴素的大爱真情。正是这样的爱和情,让李振华心中升腾起无尽的温暖、激情和责任,奠定了他在这片红色土地奉献终身的思想基础。

爱创造着奇迹。在这片神圣的土地上,无声的爱交汇传递,善良的人们用辛勤的付出、无私的奉献,传达着新时代最美、最动人心弦的绵绵深情。

(三)

记录时代故事,传达奋进力量。

与李振华的事迹同样让人心生敬佩的,还有《燃灯人》作者背后那些引人思索的故事。

为了真实展示李振华老师的精神情操和生活全貌,刘俊奇先生在十多年的时间里一次次走进沂蒙山,走近李振华,走近他的学生和家人,走近山区的父老乡亲,与李振华同食同住,同李振华的家人和学生们深度交流。作者带着许多的“为什么”,走进李振华老师的精神世界,在身临其境的体验与感悟中,探求李振华奇迹背后的密码,将其细致入微展现在读者面前。正是这种近乎痴情的执着与创作态度,让读者在感动于李振华的高尚人格与崇高精神同时,也一次次为作者对于李振华老师生活全貌的细致观察、审慎思考与真实再现所打动。文笔流淌间,比比皆是泪与情的渲染。同为沂蒙山人,作者对家乡风土人情、地方语言等许多方面的展现无疑是娴熟的,使得读者产生“如临其境”的感受。透过这些真实的描摹,作者用心塑造的立体多元、生动而丰满的人物形象,广阔深邃的时代印记背后,我们得以清晰且深切地感知主人公李振华的情感世界,也同样感受到作者炽热的家国情怀与时代责任感,包括作者对学校教育的思考,对人民教师的赞美与深情。一如作者的散文代表作《第一次背娘》的朴实、真挚、温暖、有力,《燃灯人》以同样真实朴素的情感表达,一次次将我们深深打动。

“感人心者莫先乎情”。一部文学作品要想感动别人,必先感动自己。而作者在整个创作过程中,一直处于这样的感动与展现之中。正如一位读者所言,在阅读过程中,我们能够感受到哪些文字被作者的泪水打湿过。这正是我们阅读文本时常常掩卷哽咽的根本原因。我们感动于李振华的事迹,也感动于作者全身心投入的情感表达。这部饱蘸热泪写就的《燃灯人》是那么真实,那么细腻,那么生动,又是那么流畅,除了作者的文字功力,还因为作品饱含了作者对沂蒙山的父老乡亲、对时代楷模李振华的浓浓深情,以及作者对教育真谛的理解,对人民教师与学校教育理想化的思考与展示。

师者如炬,微芒致远。一部文学作品能够令人震颤,莫过于对于灵魂的触动。阅读《燃灯人》,仿佛在接受一次又一次的精神洗礼。做什么样的人,怎样成为最想成为的人,是这部作品向人们传递的最本真的生命启示。一朵云推动着另一朵云,一个生命影响另一个生命,一个灵魂召唤另一个灵魂。在平凡与磨砺中坚守,让生命走向伟大与荣光,是这部作品带给人们的最宝贵的精神财富,也是作品的生命力所在。

读其书,感其志,铭其心,践其行,乃《燃灯人》之一大功也!

刘般伸,特型演员,著名书法家。

有需要刘般伸先生书法作品或者莅临现场演出鼓劲加油的请联系《都市头条·济南头条》。

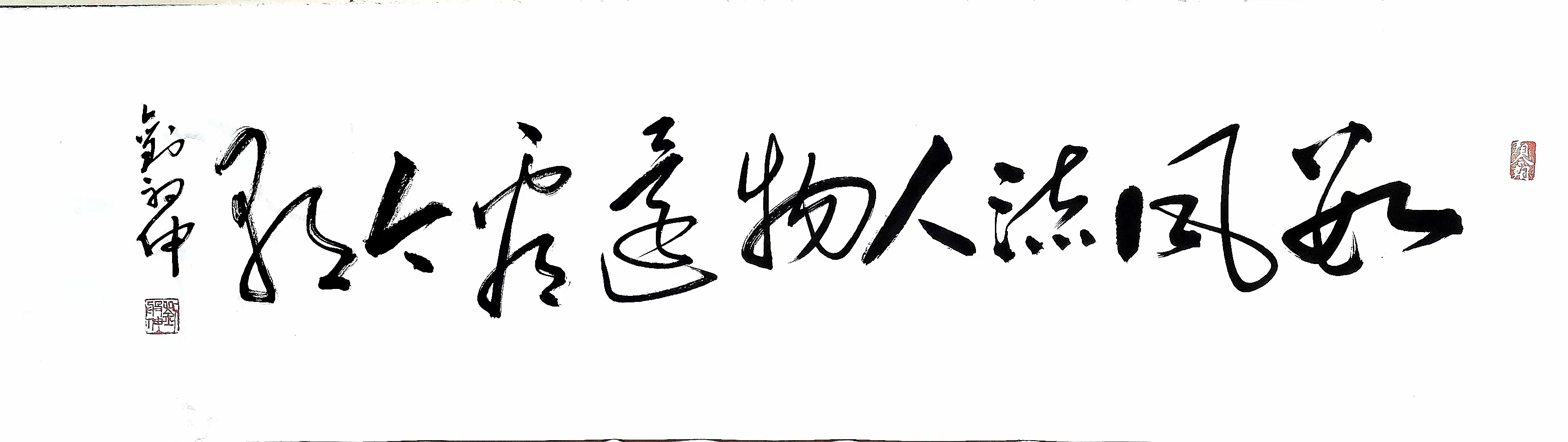

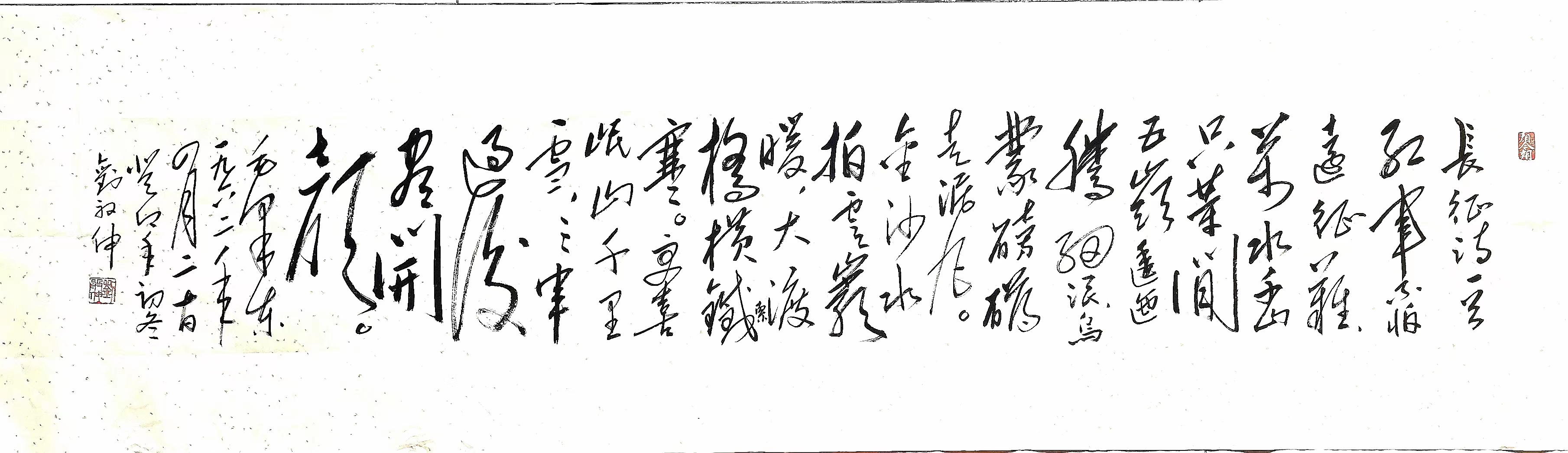

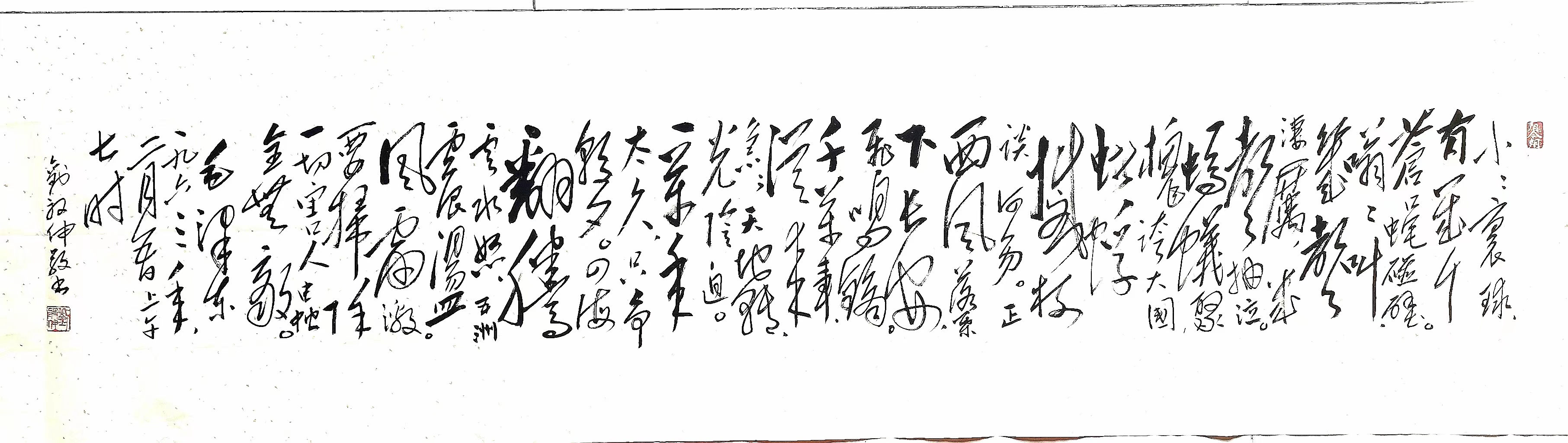

刘般伸先生毛体书法作品欣赏

艺术热线:13325115197

史志年鉴、族谱家史、

各种画册、国内单书号、丛书号、

电子音像号、高校老师、中小学教师、

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版