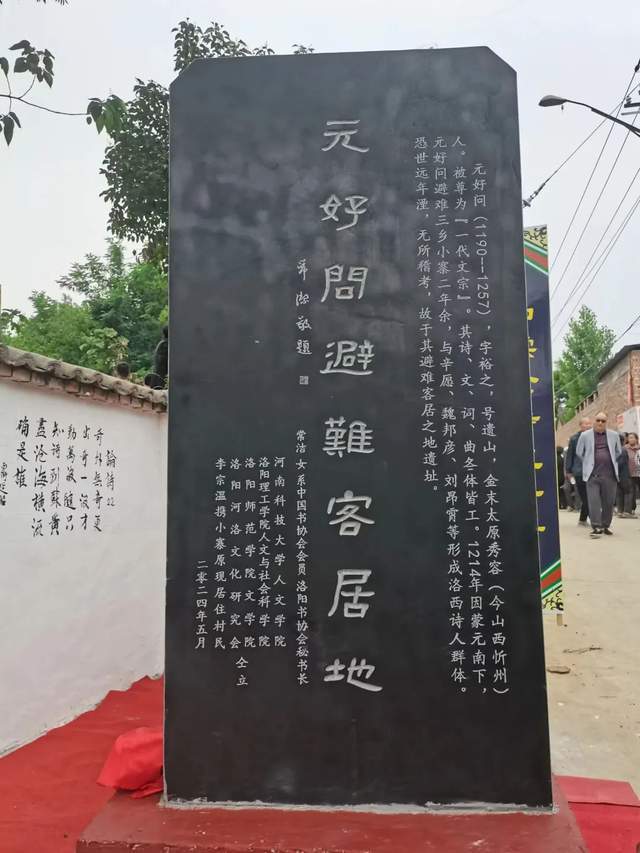

公元一二一四年五月,为避南下蒙古军兵灾,元好问携家眷寓居洛阳福昌,即今宜阳三乡,在这里生活了两年多时间,寓居期间,他得以静心专注文学创作,是他创作生涯的黄金时期。

其间,他游历方圆、周围的山山水水,考察当地风土人情,还结识了辛愿、魏邦彦、刘昂宵等文学同仁,他们谈诗论道、切磋学问,诗文互应,三乡古镇一时星光璀璨、文风大盛,后世称之为“一代文星耀三乡”。

元好问曾游访三乡洛河对岸的白马涧、白马原,数年后,他内乡任上创作了《竹林禅院记》,文中记载:“竹林寺在永宁之白马原,其初为佛屋,居人以修香火之供。既废矣,乡豪麻昌及其族弟岊稍完茸之,以龙门僧广居焉,……居而安之,即以兴造自任。兴定中,请以县官,得今名。乃为殿、为堂、为门、为斋厨、为库厩,凡三年而寺事备。”

白马涧峪有建于唐初的白马寺,元好问应该是为此而来白马涧,他所记的竹林寺规模远小于白马寺,可见作者当年不仅游了白马寺,而且还访了周围的其它附属建筑。

竹林寺具体位置在哪里?作者文中提到了“南原”、“大川之阴”,白马原南北五、六里许,部队石窑往南、黄窑村东一片。应该是竹林寺原址。七百年前,这里是一片茂密的竹林,故称竹林寺,随着后来漫长的历史变迁,竹林寺荡然无存,竹林亦渐消失。

即将收麦的时节,我登上了白马原,登高望远,原野片片金黄,像铺上金色地毯,亦像是身披金甲的巨人,北望可见县城和洛河。布谷声声中,空气中荡漾着新麦的清香,一派丰收的景象。

打听当地长者,没有人听闻这里曾有古寺,竹林寺早已荡然无存,但元好问文中详细描写这里,山势风光没有变,身临其境,读之更有感觉:“南原当大川之阴,壤地衍沃,分流交贯,嘉木高荫,良谷美稷,号称河南韦杜……”,这是作者所见近景。

远视则“东望女几,地位尊大,居然有岳镇之旧,偎麻足劫立,莫可梯接”。

远望南山则“仙人诸峰、颜行而前,如进而侍、如退而听、如敬而慕、如畏而服、重岗复岭,络脉下属。至白马则千仞突起,朗出天外,俨然一敌国之不可犯。金门、乌琢奔走来会,小山累累如祖龙之石,随鞭而东;云烟杳蔼,浓淡覆露,朝窗夕扉,万景岔入,广一览而洛西之胜尽。”

巍巍大秦岭,出秦川,渐向东延,苍苍莽莽,如巨龙之首,横亘腾跃在豫西大地,古称熊耳,至洛宁大地渐向东北,于洛宁和宜阳交界处峰峦如聚,高茸如云,势如“连天向天横”,形成熊耳山脉最壮丽的篇章。

元好问客居三乡,每日远望南山,想必不过瘾,故走近了它、详细描写了它,文宗笔下南山诸峰更拟人化,像群仙,有的侍奉、有的在聆听,巍巍山势如千军万马,亦如腾飞的巨龙,云烟缭绕,朝飞暮卷,作者赞叹其胜景“广一览而洛西之胜尽”。

作者在《竹林禅院记》中不仅描述竹林寺周围环境,文中重点记述了自己有此所见而有的心得。元好问所处的金元交替时代,社会动荡、战乱频发,包括作者自己在内的广大人民生活艰难,不少人背井离乡、异地求生。

另一方面,因当时佛教大兴其道,无地不寺,“地穷天下之选,寺当民居之半”、“富者以财、工者以巧、壮者以力,”全民皆投入了佛教事业,佛事大过国家、大过民生,劳民而伤财。

元好问作为一代的文宗与社会观察者,作者不仅看到了当时社会病态,而且还敢作文揭示,这需要多大的勇气啊!

“人事有代谢,往来成古今,江山留胜迹,我辈复登临。”竹林寺相伴着历史,消失的无影无踪,唯有一代文宗的不朽作品和他光辉人格魅力,与他描写的山河大地一样,与天地同在,光茫万丈。

2024年端午节于东关。

作者简介:卫光明,洛宁涧口院西人,六九鸡,漂泊打工半生,工作之余,读书、码字、自娱自乐,资深红楼迷,自号、网名追梦人、红楼为枕。