《书法导报》访谈 | 方斌:“读经史识乾坤数理;观海岳濯云水胸怀”

(访谈发表于2024年6月5日出版的《书法导报》第七版)

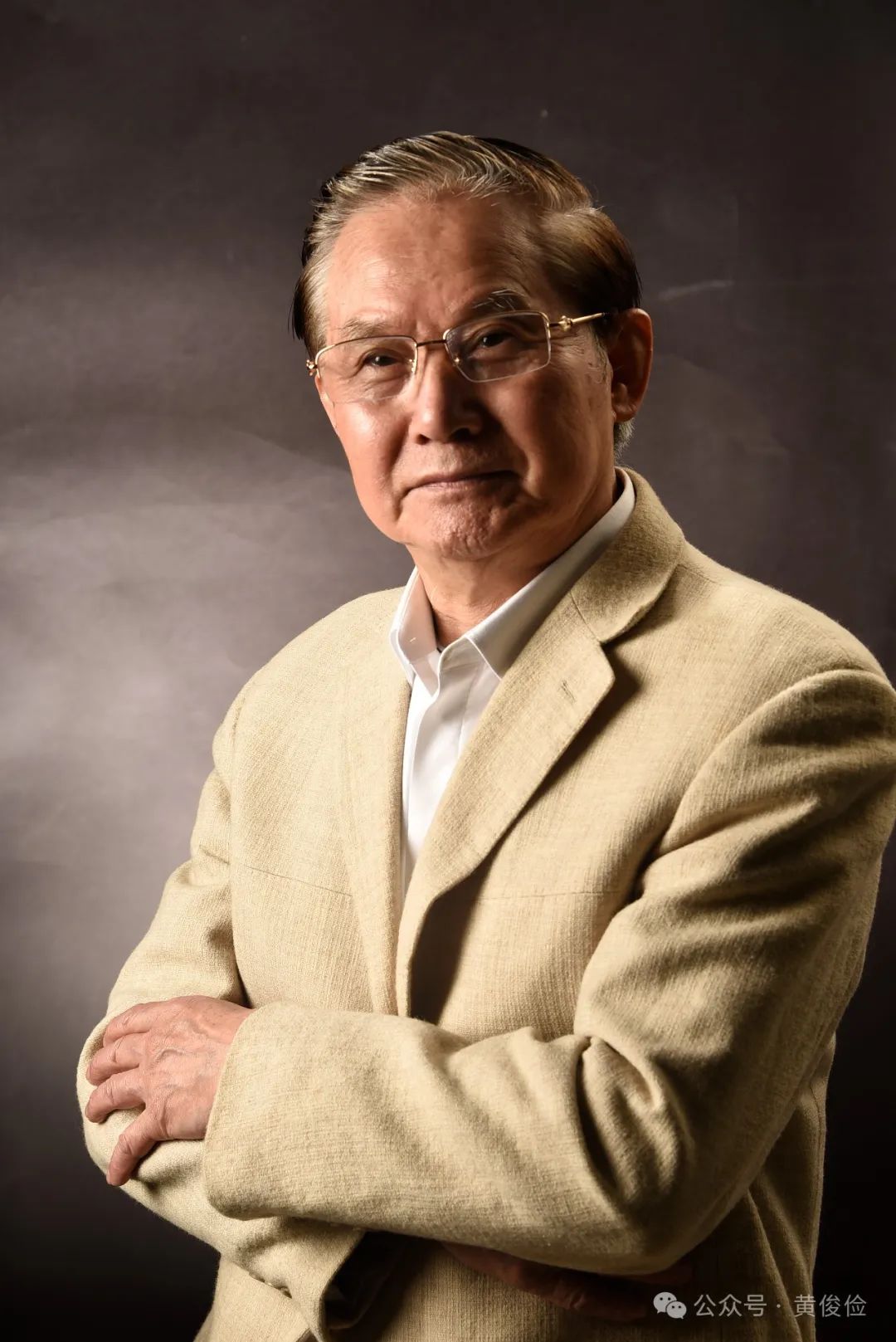

方斌 自署藏六斋,广东省普宁市人。现居深圳。中国书协会员、国家一级美术师、广东省作协会员、中华诗词学会会员、深圳市书协顾问、《诗词之友》杂志顾问、深圳市诗词学会名誉会长、广东省文化传播学会名誉会长。

“读经史识乾坤数理;观海岳濯云水胸怀”

——方斌访谈

□本报记者 黄俊俭

黄俊俭:你曾出版有杂文集《南窗偶记》和多部书法集,对诗词曲赋亦有一定的研究,你认为一个书法家不能一味地写字,还应该多读书。因为你坚信一个浮躁的人、一个没有文化修养的人是写不好字的。请问:平时你读哪方面的书较多?你认为读书对于书法家最直接的好处是什么?

方 斌:我以往读的书比较杂,儒释道经典都认真通读,对于其中的名篇更是一读再读,以至能成诵。近年来,我比较喜欢古典文学,比如陶渊明、苏东坡的诗,韩愈、范仲淹和欧阳修的文章。除此之外,我还喜欢抄写明清格言,诸如《菜根谭》《小窗幽记》等。

从表面上看,读书和书法之间的关系似乎不大,但在古人的书论中,屡次提及到“论人才学,先文而后墨”“退笔如山未足珍,读书万卷始通神”,我学习书法的时间已经超过60年,越来越觉得读书的重要性。书法的技巧,只要方法正确,勤奋临帖,积累三五年,也能写出一手好字。假如缺少人文修养,想要凭借技巧登堂入室,那是远远不够的。书法艺术是全方位的综合修养,是书法家个人学识、功夫、禀赋和性情的综合体现,技术只是看得见的层面而已。读书对于书法家的好处是隐性的,所谓腹有诗书气自华,多读书,说到底是为了提升精神境界,这是质的提升,而不是读了多少书就具备了多少学问那样简单,读得多和读得精是两码事,学以致用才是关键。

黄俊俭:谈到书法,就绕不开临摹和创作的话题,董其昌曰:“多仿古人,心手相熟,便足名世。”王铎云,“书不师古,便落野俗一路”,“恨古人不见我,故饮食梦寐以之”。你如何理解董其昌、王铎讲这些话的意思?请以自己的学书经历,谈谈你对书法继承与发展关系的见解。

方 斌:董其昌这话值得推敲,仿古精熟只是书法基本功的体现而已,想要以此名世,太过唐突,明代的吴应卯仿祝枝山书法几可乱真,有鉴定家认为《秋兴诗》不是祝枝山手笔,乃是吴氏仿作,但这件仿作水平很高,就连张瑞图都评价它是“生平所见京兆(祝枝山)草书,当以此甲观”,从这点来看,吴氏仿古之作的水平是足够高明的,但世人知道祝枝山而不知吴应卯。书法大家注重的不是模仿,而是以其独特的风格在书法史上确立地位。书法家学古的目的是为了追本溯源,更好地表现自己,临摹优秀的经典碑帖是学习书法的不二法门,只有“入”才能“出”,只有“出”才能独树一帜。

我在学习书法的过程中,比较注重篆隶、魏碑和章草等书体的学习,篆书学汉篆和三国吴国的《天发神谶碑》,隶书学《好大王碑》,魏碑学《中岳嵩高灵庙碑》和“二爨”,但我并没有因为学碑而否认帖学的意义。去年,我临了20遍王羲之的《兰亭序》,每次都有新的体会,深刻体悟到王羲之书法的精妙。在临摹的过程,我从不依样画葫芦,而是有意地融合魏碑笔法,我认为书法忌浮躁、忌狂怪、忌甜薄,如果能够将碑力帖韵融于一体,字必定不俗。

学习书法,首要解决的还是技术问题,这是需要苦下功夫的,我曾写过这样一段话:“书家不患字之不贵,而患学之不精;不患体之不巧,而患技之不谙。”其次是解决专和博的关系问题,书分五体,每一种书体都自成体系,学习和探索才能坚固基础,每种书体都涌现出各领风骚的书家,学习谁,应该结合个人的性格和喜好来定,要遵循内心的选择。比如行书,除了王羲之以外,我也学唐代李邕和清代何绍基书法。李邕行书厚拙而不板滞,何绍基行书灵动而不飘薄,两家风格似有天壤之别。我在临摹的过程中,力求肖似,但风格笔墨却是自家的。以我的经验来看,创新是无意之间形成的,刻意创新只会走向雅俗狂怪一路,这是不可取的。擅长行草书的书家应该有一两种正书支撑,比如何绍基学篆隶、于右任学魏碑、林散之临汉隶、启功学柳体楷书……这样一来,行草书才能在正和奇、生和熟之间行走自如,不至于落入俗套。

我比较推崇《爨宝子碑》,它和《爨龙颜碑》合称“爨体”,沙孟海在《近三百年书法史》说“爨字”刻工太差,字不入流,我则认为经典永远是经典。郭沫若曾经与高二适有“兰亭之辩”,郭认为魏晋的书风应该是“爨体”风格,并以出土的《王兴之墓志》作为佐证,对此我不置与否,但“二爨”和《兰亭序》属于同一时代的书法,尽管风格不同,两者还是有可比性的。前者属碑,后者属帖,前者属于民间书风,后者属于文人手笔,《兰亭序》固然优美,但“二爨”的天然深韵、姿态奇崛也是《兰亭序》所不具备的。我认为,学习《兰亭序》,只要两三年就可取悦世人,学“二爨”,就算30年也未必能为世俗认可,康有为和杨守敬对“爨体”书法十分推崇,也足见其慧眼独到,非泛泛之辈所能企及。我学书60多年,后半生专研“二爨”,几乎废寝忘食。对于“二爨”拓本,手追心摹,百看不厌,临池百余遍,并用这种书体创作条屏、条幅、对联、长卷,仅册页就有数百件之多。我深知此碑之精绝,在学习这种书体的时候不能亦步亦趋,要在继承的基础上发挥个人的笔墨,正如启功先生所说的“透过刀锋看笔锋”,逐渐将碑刻转化为笔墨,以毛笔自然书写。在结构和用笔上也要有所取舍,去粗取精,以求得骨力雄强,气势恢宏。一幅书法作品不能只讲技巧,还要借助全部修养,宏观把控,精敲细琢,从构图、章法、笔法、墨法等反复打磨推敲,才有可能写出满意的作品。

黄俊俭:你在艺术方面常常有自己独到的见解,这与你长期养成的勤于思考、善于思考的良好习惯是分不开的。人们曾用“至俗于生活,至雅于艺术”来评价中国近代杰出的画家任伯年先生,如果仅就“至俗于生活,至雅于艺术”这句话来看待书法艺术方面的问题,你认为对这句话该如何解读?

方 斌:外国哲学家也说过这样一句话:“像普通人一样生活,像伟人一样思考。”我认为艺术雅俗都是相对而言的,雅俗共赏是一个伪命题,明代徐渭说过:“高书不入俗眼,入俗眼者非高书。”真正高雅的艺术受众很小。多年前有一句口号“让书法艺术走进寻常百姓家”,我想能够走进寻常百姓家的不一定是艺术,有可能是工艺美术。随着时代的变迁,书法的艺术性远远超过实用性。以我的经历来说,题字题匾最接近世俗生活,我每次受邀题字都不敢有丝毫马虎,除了用字准确之外,更注重呈现艺术的大美。

书法理论固然需要学习,但如果把书法理论搞得太复杂,让人望而生畏,这是对书法艺术的损害和误解。不但不利于书法技术的提升,反而会使人越来越糊涂。我反对将西方的一些艺术理论套用到中国书法艺术的解释上,毕竟中西方的审美差别很大。大道至简,书法没那么复杂。我和书法爱好者谈论什么是好的书法作品时,就用十个字概括:“好看、质朴、厚拙、古雅、不俗。”

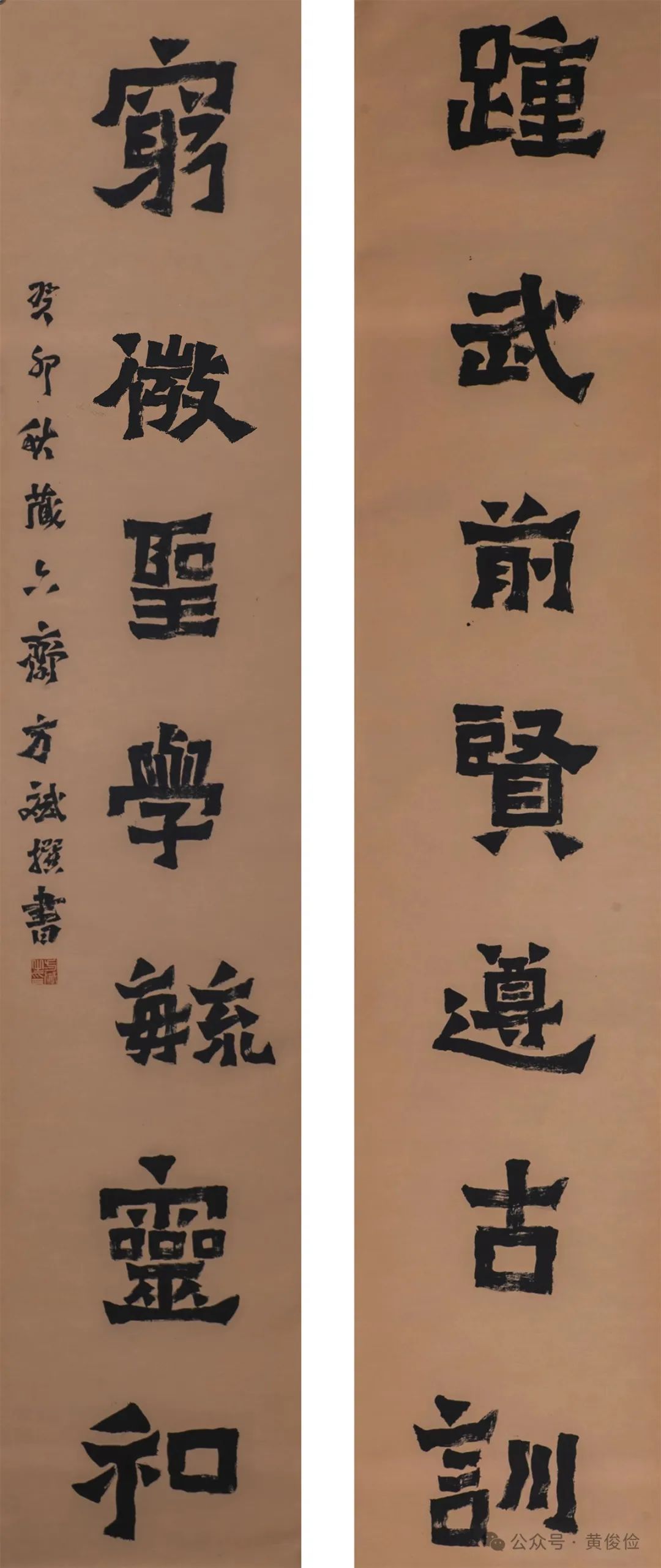

艺术家也食人间烟火,但艺术家立志不能跟随流俗,要学会独立思考,站在更高的位置,以独特的眼光看待艺术并身体力行。我写过一副对联:“读经史识乾坤数理;观海岳濯云水胸怀。”上联写的是学习古贤,下联写的是师法自然。学习书法未尝不是学古贤和师法自然。艺术家要在世俗生活中发现大美,将大美用之于艺术创作中,才能不负平生所学。

黄俊俭:最近,你思考最多的问题是什么?也请谈谈你近期的学书计划。

方 斌:我最近在思考两个问题:

一是“当下的书法家为什么有超越古人的自负”。“超越古人”的说法自古有之,多是夸大其词的文学美化而已,当下有书法家竟自妄称他在书写技术上已经超越古人了,可见今人不自知的狂傲已经到了无可救药的地步。沙孟海曾经给刘江写过一封信,其中有“抗志希古,敢与古人争一席地位”之语,这和《围炉夜话》中“抗心希古,藏器待时”是不谋而合的,这是自信心的重要体现。书法家的自信必不可少,但自负定不可取。我们不可能超越古人,学问不可能超越,技术也不可能超越,只能在古人的基础上发挥,是否能独具一格,是否能得一席地位,未可得知,成败得失还有待后人评定。

二是书法家的名和实的问题。有一些人很有名气,但笔下却是一股庸俗浊气,有一些人尽管声名不显,却写出一手相当高明的字。当代的书法界许多名家借助排座位,以头衔论高低,这种评价体系是不可取的,虚名易得,实学难求。如何判断一名书法家水平的高低?我想首先是书法的技术,其次是书法中的格调、风格和审美。当然,一位书法家必须有扎实的“旧学”基础,对传统文化有清醒地认识,而不是沉浸于某家碑帖研究一笔一画怎么写,书法技术只是其中一个方面而已。作为一名书法家,追求声名很正常,但这种声名是靠什么支撑的,这是值得思考的问题。毕竟有一些所谓的书法家,去掉头衔根本称不上书法家,我认为空头书法家显然是欺世盗名的,不具备一定的学识和修养,只会越写越俗。

近期,我还会继续临摹碑帖,所谓活到老,学到老,学不可已。我也准备以行书、章草、魏碑和隶书四种书体创作历代文学名篇。比如,我用这四种书体创作的册页《千字文》,正准备结集出版。除此之外,我还准备用这四种书体创作《岳阳楼记》。过去五年间,我以“爨体”书写了好几本《岳阳楼记》册页,长卷数个,四条屏和六条屏一批,创作之后多有磊磊舒怀之感,意犹未尽。《岳阳楼记》是我至为推崇的古文名篇,读其文,知其人,范文正公浩然正气,使我为之动容。

黄俊俭:谢谢你接受我的采访。

方斌作品

来源:原创 黄俊俭 黄俊俭 2024-06-05 15:06 河南

编辑:卢美星