我老家在洛宁县西部山区,割艾蒿,戴香囊,吃粽子,这些是对童年时期过端午节的深刻记忆。

话说艾蒿,也叫艾草,菊科蒿属多年生草本植物,植株散发着一种独特的香味,有温经止血、散寒止痛、祛湿止痒之功效,也能用于消炎、驱蚊及驱寒。民间认为,五月阳气最旺盛,像蛇、蜈蚣、蝎子、蟾蜍、壁虎等毒虫开始活跃且频繁起来,而艾草可以驱赶蚊蝇和毒虫。

割艾蒿有“前三后四”之说,每年端午节前三天到后四天这段时间,艾草的香气最浓郁,汁水最多,药效也是最佳的。

老家是小山村,周边多艾蒿,割艾蒿选择在端午节当天的日出前。

端午节前一天晚上,妈妈就会提醒:明天是五月端五,早上起来去割艾蒿啊。到了端午节天还没亮,妈妈又会喊:都起来割艾蒿啊,要是有车轮菜(车前子)也挖点。此时,爹妈早已到村外割完艾蒿回家了,每人背着一挎篓。

姐弟俩慌里慌张起床,背上挎篓,拿上镰刀,到村外去割艾蒿,挖车轮菜。对农家孩子来说,识别艾蒿、车前子不是什么难事。日出前,我们姐弟就会背着艾蒿回家。这时,爹爹就会对我们讲:艾蒿的根会随着天气变化而变色,仔细观察就会知道天气变化。爹爹说:读书人不出门知天下大事,一叶落知天下秋。这是爹爹又在鼓励我们好好读书哩。

插艾草是端午节的风俗,有驱邪避灾、祈求健康平安的寓意。妈妈会将割的艾蒿插在大门上,也插在牛圈门口, 说:牛鬼蛇神都离远点啊!

妈妈将多余的艾蒿绑成小捆,将车轮菜绑成小串,挂在房檐下让其自然风干,以备夏天用艾蒿薰蚊子或泡脚用,车轮菜则熬成凉茶喝。妈妈勤劳善良、乐善好施,每年都有村民到家来借艾蒿、借草药。

话说香囊,也叫香包、香草袋、荷包、香草布袋等,用布料缝制而成,内填香料、草药等,再用彩线做成带子,既可以悬挂也能够佩戴,具有散发清香、驱除蚊虫、避免瘟疫、预防疾病等功效。对于小孩来说,佩戴香囊,同时也是一种装饰点缀。

端午节佩戴香囊的习俗源远流长,戴香囊是端午节的特色风俗,有避蛇驱瘟之意,承载着人们对健康、平安、幸福、吉祥的美好祈愿。

端午节前夕,爹爹会准备好亲自采的香草中药,像苍术、金银花、香附子、白芷、藿香、薄荷、菖蒲等。端午节前,妈妈买来五彩线、雄黄、朱砂,用各色碎布缝成香囊,里面装入苍术、雄黄、朱砂、薄荷、金银花等香草药料,用五彩线做成挂带。

妈妈有一双巧手,她缝制的香囊形状各异,图案优美,有鸡的形状、鱼的形状,还有花的图案、草的图案,香味浓郁扑鼻,清香四溢。我和姐弟小时候,每年端午节都会佩戴妈妈缝制的香囊,心中满是自豪。

吃粽子是端午节流行最广泛的传统习俗,是为了纪念屈原或纪念伍子胥,蕴含着吉祥正气、除瘟驱邪、家庭团圆、祈求丰收、人丁兴旺、高中功名、光宗耀祖等寓意。

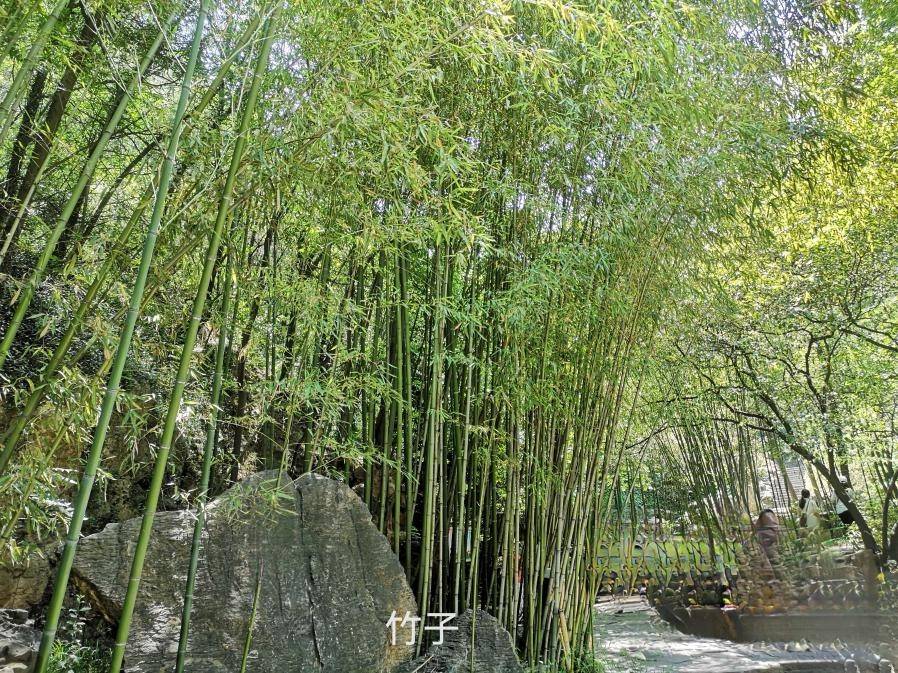

正所谓靠山吃山。洛宁县自古是“绿竹之乡”,家乡盛产竹子,主要是淡竹。老家的粽子是用竹笋叶包裹而成的竹笋叶粽子。

洛宁竹子有4000多年历史,清康熙年间竹园面积14617亩,现有6000余亩竹子。竹子全身是宝,竹竿、竹篾、竹叶、竹笋、笋壳皆可应用。我家里用的大大小小型号的挎篓都是爹爹用竹子篾编成的,呈长方形的筐状,前边有两个长长的木楔子支撑着,后边有一个“n”形的木襻儿随编织固定着,一侧可以背,用时背起挎在肩膀头上,能背运百十斤东西,非常方便实用。

竹笋叶,也叫笋衣、笋箨、竹笋壳,专业名词叫笋壳,是竹笋外面所包裹的外皮、竹竿上所生长的变异叶片,生于竹竿和主枝的各节,对竹笋和幼嫩的节间起保护作用,伴随着竹笋慢慢生长拔高,外表包裹的笋壳也随之一层一层脱落。竹笋壳长度通常在32-46 厘米,宽约为13-21厘米。含有黄酮、膳食纤维、甾醇、多糖等多种具有生物活性的有效成分,有竹子特有的清香。

端午节前,爹爹会到竹园捡拾一挎篓刚落下来的新鲜的竹笋叶,妈妈将新鲜的竹笋叶用家乡的井水浸泡软,洗干净,借助水筒面将竹笋叶展平,每10张左右反卷成“竹壳漏”捆扎起来备用。

端午节前一天开始包粽子。小时候家穷,买不起糯米,家乡的粽子是用竹笋叶包小米,加小豆、红枣。在包粽子前,提前用家乡的井水,将已经展平的竹笋叶、小米、小豆再泡软。包粽子时,拿起一片竹笋叶,正面朝里,把它的基部折叠成一个“小漏斗”的形状,接着舀起小米往里装,边装边压紧,先装小米再装小豆,每个粽子里面可包一颗红枣,直到装满,再用竹笋叶另一端压下来,盖住“小漏斗”上方的圆口,最后用准备好的竹笋叶绳,紧紧地将粽子拴牢,做成一个个饱满可爱的三角形粽子。

包粽子,煮粽子,都是技巧活,要是没做好就会不软不香。包粽子要做到不漏不破,松紧适度。煮粽子要用家乡的井水,冷水下锅,包好后入锅加冷水浸没粽子,煮沸1小时后,改文火煮1小时即可,煮熟后捞出来沥水。吃粽子时可冷吃或再蒸煮加热,加上白糖口感更佳。

记得妈妈做的粽子总是香甜可口,有家乡竹子的清香,有家乡小米的糯香,有家乡大枣的甜香,有家乡井水的醇香。

端午佳节,乡愁如织,思绪绵绵。童年时光,割艾草、佩戴香囊、品尝粽子,那些记忆犹新的画面,如艾叶的清香、香囊的芬芳、粽子的香气,交织在一起,令人心旷神怡,回味无穷。

生活不止有诗和远方,更有那熟悉的老屋和温暖的家乡。今年端午,我将踏上归途,回到那片充满回忆的土地,与家人共度这个传统的节日。

作者简介:杨留生,河南省洛宁县兴华人,1969年12月生,中共党员,先后任职于洛阳市洛龙区统计局、洛龙区农业农村局,爱家乡,爱牡丹,爱园艺,参编《国花牡丹档案》等书。