老男人的故事【六十七】

李东川‖我的下乡岁月(3)

【心境】 李东川摄

有时候心可以看到眼睛看不到的东西。

——作者的话

我们下乡是真正的插队落户。

乡下的一切对我们来说都是陌生的。

我、宋新生、林天来被安置在队长方树清家的耳房,那是一间挂角的瓦房,具有典型的川南民居特色——房屋的墙都是用篾片夹起来的,墙面则是用黄泥巴加上铡碎的稻草,搅拌均匀糊在竹片上而成的。

我们搬进去时,糊在墙壁上的稻草泥巴已有不少地方脱落了,明月之夜,晚上睡觉时,月光从脱落墙泥的篾片缝间渗透进来,映在暗褐色的泥巴地上闪着斑驳陆离的光泽,引发出一种莫名的伤感。

紧靠着我床的隔壁是方队长家的猪圈,一天到晚猪的“哼哼哼”的声音一直不断。每当方队长婆娘往猪槽倒食时,立刻就会传来猪“哼哧哼哧”吃食的声音,那动静散发着痛快。

夜晚,当猪睡过去时,那鼾声如雷,动静不小,在那些岁月里,我就是常常伴着这鼾声进入梦乡的。

到处拱动是猪的本性,只隔一层篾片墙的那些篾片常让它拱开一个窟窿,每当这时,就能听到方队长骂骂咧咧的:“你这个挨刀的杂种不要命了。”

于是他又找来竹子和篾片把那窟窿补上,三天两头的基本上没闲着过。

我们几乎成天都沉浸在这猪的特殊气味中,那味道很难描述,不是臭,但很难闻,时间长了慢慢适应竟然习以为常了。

我之所以用比较长的篇幅来描述我们的猪邻居,是因为在下乡那几年中,它给我们留下的印象太深了。

我们下乡遭遇的最大问题并且一直困扰我们整个下乡阶段的问题就是煮饭。

当时的农村都是烧柴,柴都是从山上砍下来的,主要是那些灌木林的木柴。

有时在灌木林捡些干树枝,捆起挑回来,一点就着,煮饭也顺利,但大多数时候我们都是砍的生树枝,要生个火就麻烦了,用些干树叶或干稻草引火,搞得一个屋里烟熏火燎的,常常是饭还没煮好,队长的出工哨子又响起来了,每当这时只好饿着肚子出工。

那时下乡,头一年国家每月还供应27斤粮食,半斤肉,半斤油,都是十六、七长身体的年龄,这些东西那够吃的,多亏队里每下来粮食时还能分点,也算凑合了。

在记忆中,那个年代基本上都是在饥饿中度过的。

我们下乡的第二年,所有的国家供应都停止了,挣工分养活自己成了唯一途径。

在乡下挣工分,十分是主要劳力所得,妇女的最高工分是七分。记得当时我的工分就是七分,我们一块下乡的七人中有三人挣得就是七分,最高分是徐德贵,挣得是九分,他人高马大的,过了一两年我们一块下乡的已有三个人挣上十分了。

那时能挣上十分,有一个最硬的考核标准——犁田,那犁耙插在水田里,没有一定的体力,拿都拿不起来,别说犁了。

当时我们七人中,徐德贵、王开义、杨世贵、林天来在下乡两年后都能犁田了,他们在评工分时都评上了十分。

在四川下乡那三年时间,干农活给我留下印象最深的是插秧子,挑谷子。

插秧子时,由一个老把式先插,他相当于木匠的那条墨线,必须得插得又快又直,他插的那溜秧子,要用线量真是没有一厘歪扭,于是在他之左、右两边的人顺着向前插就行了。

那水田有大有小,不管大小都必须插到田头才能坐在田坎上歇一气。

每当这时,就感觉自己的腰和断了一样,直接直不起来了。

还有最累人的就是打谷子,把打谷子的拌桶放在水田里,两人负责割水稻,两人负责往拌捅打水稻,“捧捧捧”抡起水稻摔打的两只胳膊不一会儿摔得酸胀无力了。

谷子打岀来得放在箩筐里挑在晒场晾晒,记得那次自不量力的自己,在水田里把装满箩筐的谷子硬撑着挑起来,刚跨上田坎,就一下被压得骑在了田坎上,于是再也不敢硬撑了。

那年我十七岁,后来农民挑到晒场过称时,才知道那两箩筐谷子有130多斤,130多斤的重担就能把我压得趴下,直到现在一个十七岁的少年,说他能挑上一百七、八十斤,我压根就不会相信。

在下乡的三年中,连吃三个月红苕经历,给我留下了一生难忘的记忆。

那三个月中,我们一天三顿都是吃红苕,煮红苕、蒸红苕、煎红苕、烤红苕.....上顿吃下顿吃,今天吃明天吃,再好的东西也挡不住这个吃法,最后吃得只要一提“红苕”两个字,就不由自主的恶心。

那些苦难的岁月,艰苦的岁月,最后我们七个人因在“吃”的问题上造成的分崩离析,让我第一次看到了人性面对物质需求时,所展现出来的脆弱和极端自私。

【晨光】 李东川摄

我之所以热衷于文学,是因为在文字里我能看到真实的生活和真实的自己。

——作者的话

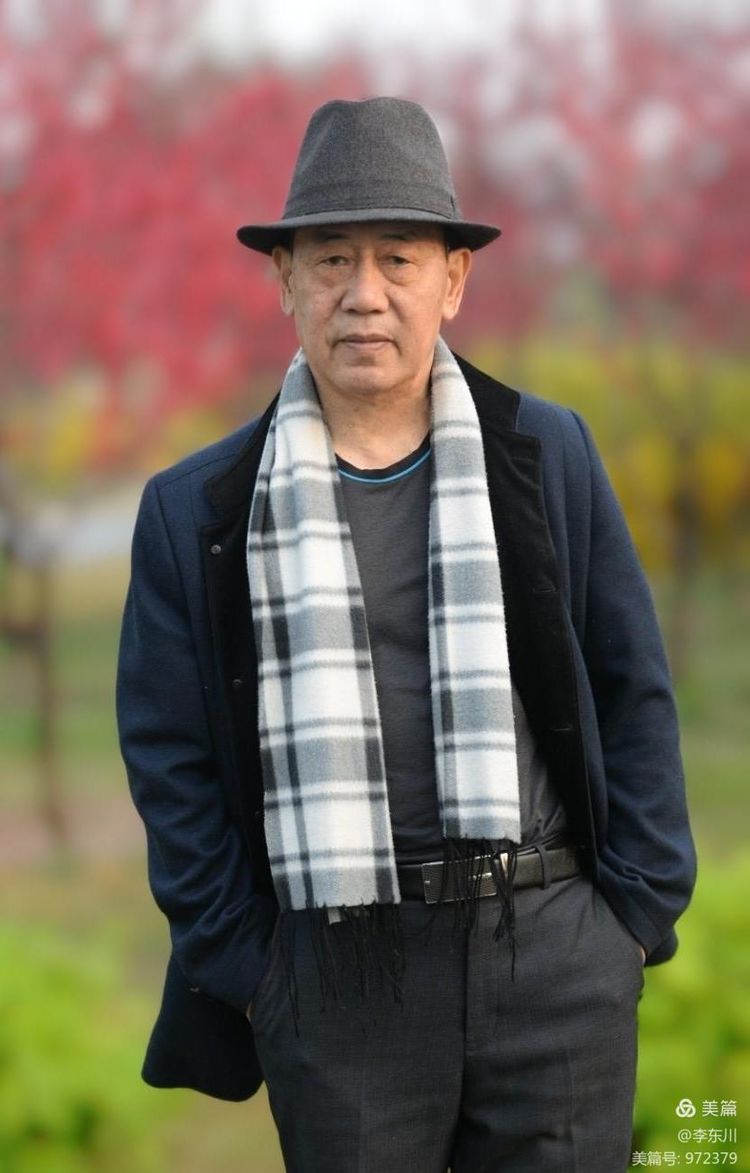

李东川

祖籍山东省莱芜,1952年出生于重庆市,成长于川南。1970年代从事摄影,1980年代从事摄影理论研究,论文被汇入第三届,第六届全国摄影《论文集》,有10余万字的论文、评论文章在国家及各级专业刊物发表。1999年出版《李东川五言古体诗集》。后致力于散文创作,已创作散文作品700余篇,散文集《旧日时光》已由团结出版社于2021年正式出版。

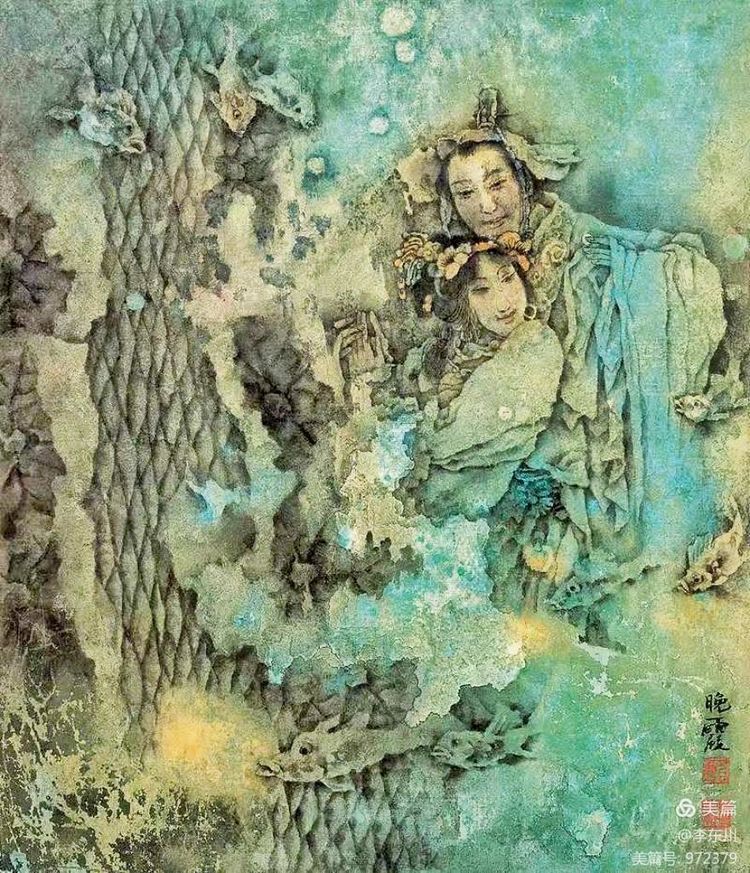

【晚霞】 于受万画

2024年6月6日

史志年鉴、族谱家史、

各种画册、国内单书号、丛书号、

电子音像号、高校老师、中小学教师、

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版

艺术热线:

13325115197