听陈勤孝讲

民国时期民营企业家张平三的故事

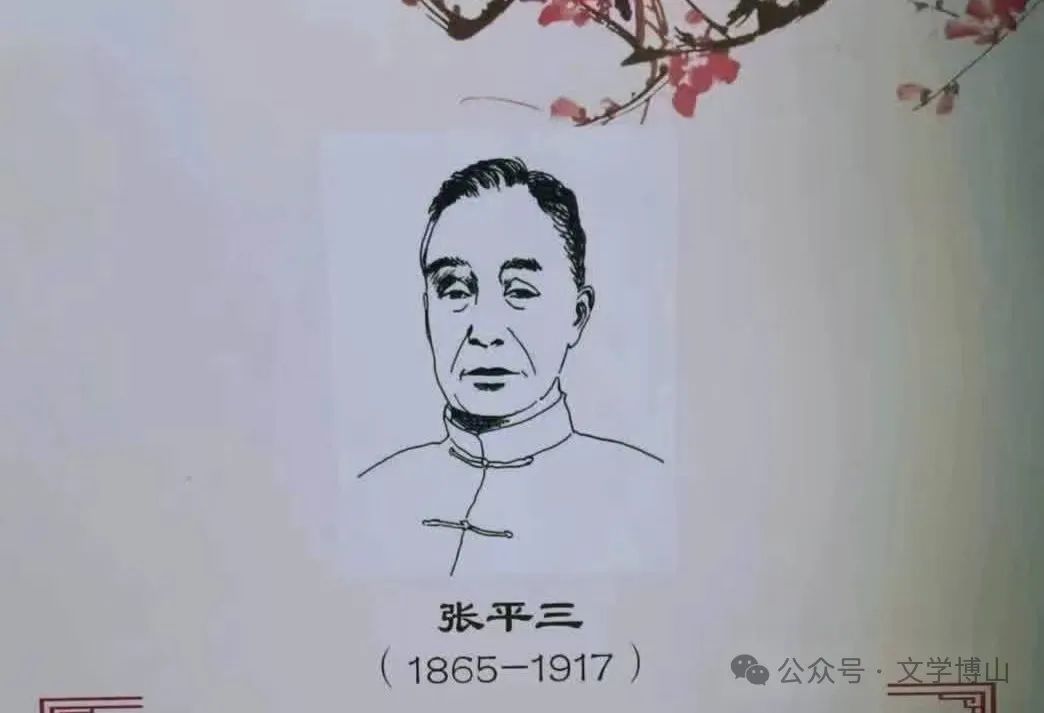

张平三,原名张子佩,淄川龙泉渭头河人,淄川煤矿早期开发者。他乐善好施,出资修建了从渭头河张家大门到淄川城西门,三十华里的铺石路“玉石街”。“金圈子、银台头,玉石街铺龙口……”的民谣至今流传。

陈勤孝的姥爷戚如玉,是张平三的侄女婿。陈勤孝从1949就住在圈子村他姥爷戚如玉家,听他姥爷姥娘讲述张平三的诸多故事。5月31日上午,在圈子村我家,与陈勤孝老师叙谈。陈老师娓娓道来张平三的故事……

讲述人:陈勤孝

张平三,开始做煤井出炭。可耗尽了所有积蓄也没打出炭来,便投奔二哥张子芳去了陕西。张子佩在二哥那待了一段时间,就又回到渭头河。他找人算卦。算卦人说:人家都叫你张平三,这平(瓶)字本是玻璃,挖井开山凿石,那瓶子能不碎吗?你开井能成吗?你要找人帮你把杆子竖起来。这一“点穴”,张平三茅塞顿开。张平三家有一个叔兄弟叫张子树,靠贩运煤炭和推销渭头河陶瓷发家致富。张平三便硬着头皮,找到他向他借钱。张子树应允他: 一窑场还欠自己300吊钱,你要出来用吧。于是,张平三便到窑厂要出了钱,继续打他的黑狗井。没多长时间这井就出炭了。从此,张平三做井挖炭,越做越顺,越做越大,富甲一方。

张平三做井,从家乡的黑狗井,大奎的高家堰,到博山的五龙、冯八峪、黑山(桃花峪),不下20眼井。他任人唯贤,视帮己渡难关的张子树为“大恩人”,并让其管理井上事宜。这些事都体现了张平三知恩图报的为人之道。

勤孝他姥爷戚如玉,起初也在张平三的煤井当小工刮水。在“高家堰”井上时,一次透水事故,他被冲到一“阳井”,被人救了。戚如玉常自言“两辈为人”。被救后,继续跟张平三做井。张平三对他另眼看待,知道他“大难不死必有后福”。于是专门关照,让他帮助管理煤井。戚如玉也靠自身本事和能力,逐步成为开挖煤井有技术的“把头”。

张平三看戚如玉是个人才,无论在哪做井都让他跟随作助理。并与家庭商议,把他的侄女许给了戚如玉。那时戚如玉21岁,他侄女16岁。待嫁那天,张平三为侄女置办了柜子、书桌、锁底橱等全套圆房嫁妆。婚礼举行如此排场。

张平三风生水起时,便迎来了他事业最艰难的时刻——厄运。日本承袭了德国在淄的煤炭开采权。当年龙口以北的煤井有王怀褀开采,龙口以南的有张平三开采。他们都是开采煤井,名声四起的挖煤“大户”。从而形成了“北有王怀褀,南有张平三”之说。王怀褀所属的是鲁大公司,张平三也成立了公司。日本人在淄掠夺煤炭的暴行也逐步显现出来。起初与张平三是合伙做井,后为签订合同:所有煤炭均有日本人销售,煤炭的价格也大大压下来。这样,张平三失去了做井煤炭的经营权和主动权。煤井的利润也都落在了日本人手里。由此,张平三有理说不清,愤怒至极,急火攻心,郁郁寡欢,最后生病,不久就去世了。此时1917年,张平三享年52岁。风靡一时,赫赫有名的“南有张平三”的挖煤“大户”就这样在日本人的铁蹄倾轧下“落幕”了。

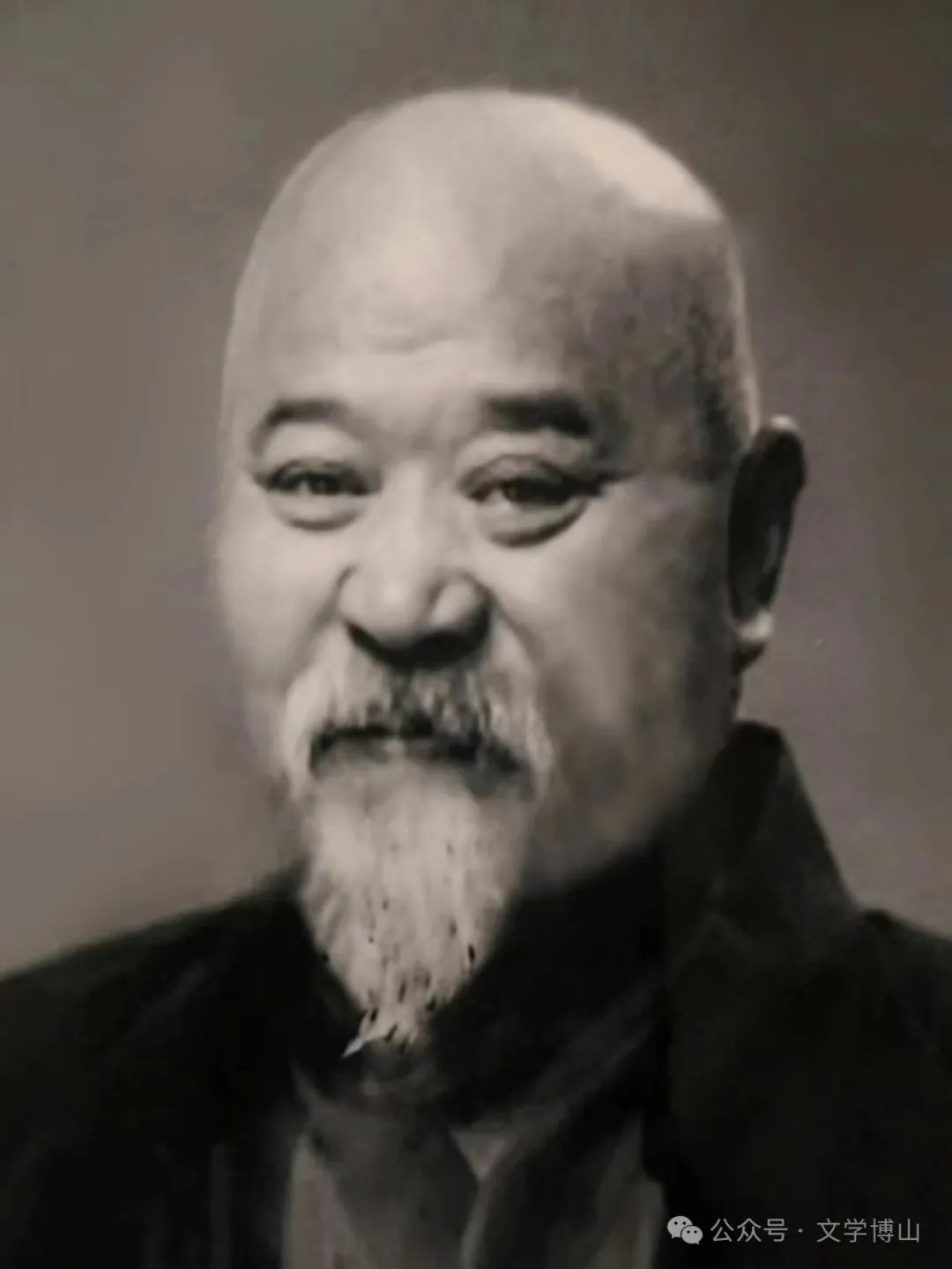

戚如玉

张平三去世后,为企业掌管煤井的戚如玉也难于立足。济南府一孙姓官员,持有做井的一大股份,一时也强硬起来。一年后,戚如玉因一次与其产生矛盾。交涉中这人狠狠打了戚如玉一巴掌。戚如玉含恨离开博山煤井。那年戚如玉35岁。至此,张平三所创办开采的众多煤井落入他人之手。

一提富甲一方 乐善好施 救济乡民的张平三,淄川一方老辈人都念念不忘,个个竖起大拇指。他是渭头河人的骄傲!其精神不朽,其善举永传!

作者简介:刘永春 ,1954年8月出生于山东淄博淄川龙泉圈子村。1975年参加工作,大专文化,中共党员。喜欢文学,痴迷篆刻。曾任山东淄陶宣传科科长,政工师职称。从事宣传工作30余年,先后发表各类稿件3000余篇。

史志年鉴、族谱家史、

各种画册、国内单书号、丛书号、

电子音像号、高校老师、中小学教师、

医护、事业单位晋级

策展、推介、评论、代理、销售、

图书、画册、编辑、出版

军旅大校书法家书法宋忠厚独家销售

艺术热线:

13325115197