老男人的故事【六十六】

邹星枢‖那个难忘的风雪之夜

【天空】 李东川摄

历尽沧桑的远眺,极易达到淡然的境地,绚烂之极终归虚无。

——编者的话

一九六八年冬那场大雪,雪片大得真是比鹅毛还大,密集得十步开外看不清人脸。让人不能不想起“烛龙栖寒门,光曜犹旦开。日月照之何不及此?惟有北风号怒天上来。燕山雪花大如席,片片吹落轩辕台”。

当然了,那时我们这些年轻的白痴是不可能体会到李太白“幽州思妇十二月,停歌罢笑双蛾摧。倚门望行人,念君长城苦寒良可哀”的真意的。这样的天气显然不能上树剪枝了。

两年多的运动让当领导的也累了疲了够了怕了,破天荒没有布置政治学习。那天下午刘鹏飞、李行宏、李英(后来的我夫人)和我,便聚集在刘爱恒刘桂英夫妇家围炉聊天。桂英热情地说:你们就别冒雪去食堂打饭了,

我家有面有白菜,我们包饺子吃吧。忘了谁提议的“干脆买点肉来吃顿更解馋的大肉饺子?” 当时我有件黑色的皮领大衣,李行宏有件蓝色棉猴,尚可以抵挡如此的大雪。责无旁贷,我俩冒雪而去。

今天想来之所以我们俩那么愿意去,根本原因还是我俩骨子里所藏的诗意略浓一点,所以才从心里愿意在大雪中去诗意一番的。

那天的雪厚得没过了脚腕。幸亏李行宏有双我从未见过的不用脱掉脚上原来穿着的鞋子,就可以在外面套上的特殊高筒雨鞋,棉猴的帽子可以包住整个头部,而我也有一双部队处理的高筒大皮靴,和一顶脱了毛的带双耳的旧皮帽。

只是那天雪大风也大,逆风行走只能弓着身子减少阻力地往前拱。所以一出门便领教了,这哪里还有丝毫想象中的诗意,只剩行路难的苦寒之意了!

走到五里路外的孙六供销社买了肉,往回走的时候是顺风,自然便省劲多了,这时才多少有了一点闲情逸致,方有幸注意到大地真的如唐人张打油的“天地一笼统,井上黑窟窿(路旁有井);黑狗身上白,白狗身上肿(还真遇上了狗)”。

此情此景印象之深,事过四十六年了,每每想起心里都有一种此生若能再来一次可有多好啊之念!

刘桂英李英两位女士是主将,我们几个男的轮着擀皮帮忙。我擀的皮不圆,没擀了几个便被赶下场。

两位女士包的饺子形状大不一样。刘桂英快手但皮厚馅少,李英包得很慢但馅多。最后四个男的都试着包了几个,可惜都是歪瓜裂枣。

大家说说笑笑中烧开大铁锅的水,第一锅下出来,女士们催我们先吃着。怎么好意思,忘了谁提议的了,六个人每人先吃两个尝尝味道,等第二锅全部下出来,大家才狼吞虎咽吃起来,那晚的饺子那个香就别提了!

饺子包的足够多,但是再多也经不住四个刚过二十的壮汉狼吞虎咽,眨眼功夫便来了个一扫光。一人一大碗饺子汤喝下去抹抹嘴,心里嘴里肚里的满意快意和得意,便都在脸上写得比正楷字都清清楚楚明明白白了。

吃饱喝足,兴致便更加兴致,开聊的激情激出更大的激情。

开门看看外面雪仍在下,一片片大朵大朵的雪花砸落在地上声声入耳,立刻推翻了喝酒助兴的古圣贤成见,真切体会到听雪才更能助兴。

开聊好像是从《风雪夜归人》开始的。现在想来,表层原因当然是正逢风雪之夜,而我与李行宏又都是话剧爱好者,自然更熟悉这部名剧。

其实深层原因则是每个人都触摸到的当时的社会境况,与吴祖光写此剧时的风雨飘摇差不了多少。

编剧吴祖光之所以化用唐诗《逢雪宿芙蓉山主人》:“日暮苍山远,天寒白屋贫。柴门闻犬吠,风雪夜归人。”正是有感于诗中苍茫、悠远的寒凉意境。

这在当时都背井离乡时刻在想念家乡父母的我们几个青年的心中,哪个又何尝不深藏着,随着“柴门”外的一声“犬吠”,推门而进的那“风雪夜”中的“归人”(自己的亲人)的期盼呢?!

聊天直到深夜才散,记得最后的话题竟扯到了柔术演员,我们都担心她们的肢体与内脏一定都被移位了。

今天想来在我们的潜意识里是为我们自己担心:我们的生活和心灵不正是已经被移位了吗!

我清楚地记得在临离开时,我还好生奇怪地不明白,我们的话题怎么会从一部话剧,一步步扯到了柔术演员方面来的呢?大家还不厌其烦地将那晚所谈到的内容,前后衔接地一段段一节节一环环复盘了一遍。到最后还是好生奇怪找不到必然联系,只好归之与信口开河想到哪里就说到哪里。

此文写到这里我忽然在想,此刻坐在电脑前的我所正写着的这个难忘的风雪之夜,不也是不自觉地在复盘我的人生之旅吗?

注:共度那个风雪之夜的刘鹏飞大我一岁,无师自通会作曲,歌唱得也好,后来与当今最声名显赫的歌唱家同台巡演过好几个月。可惜二十年前即去世了。刘爱恒大我三岁,在样板戏里饰演杨子荣唱作唸打还都像回事。也于十年前不幸过世。李行宏,山师大附中毕业的高中生,大我四岁,父亲是山师大教授,六四年我写的那台话剧他担纲导演,后做了县文化馆馆长。三年前别人转告我他在找我,急忙打电话找他才得知他已不在了。既然我走在他们后面,此文就权作隔世魂灵的遥念吧。

【雪境】 李东川

雪是文人不了的情结,从白居易的“晚来天欲雪,能饮一杯无”,到柳宗元的“孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪”,雪的意境为诗人带来不尽的诗意。

——编者的话

邹星枢

1946年生于济南故郡黑虎泉畔,性喜清涟而不耐浊浑。曾上山下乡、进工厂多年,创作的二十几部大戏在国家中心期刊及省级专业期刊发表或剧院演出,三次搬上中央戏剧学院和北京电影学院教学舞台;《绿帽子》由五十年代著名导演张琪宏和北京人艺、中戏及国家话剧院等艺术家在北京公演;中、短篇小说散见于《钟山》、《雨花》、《清明》、《百花洲》等文学期刊,晚年致力于随笔及诗歌探索。拍摄电视剧几十部集。 作者刻意追求的,无不是尽力摆脱阶级斗争或意识形态分歧的思维定式,努力探索共同人性中爱与善的张扬和恶与恨的批判、以及人的尊严以及生命权利的普世价值,至今致力于人的灵性和精神探索。

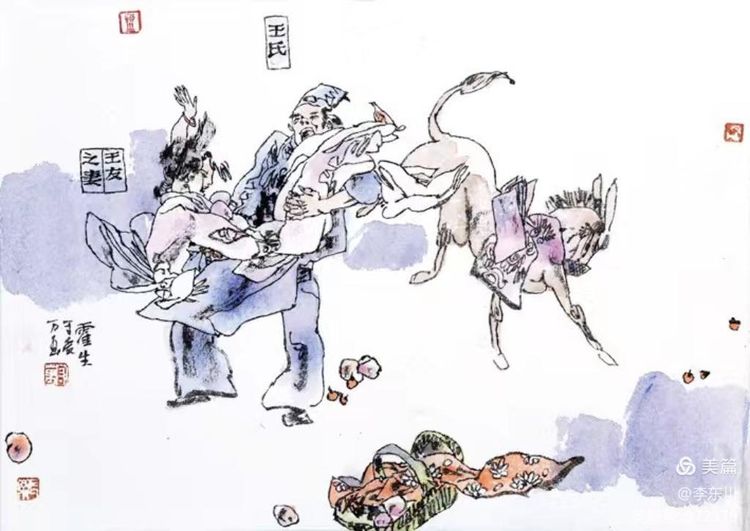

【聊斋.霍生】 于受万画

编辑:李东川

2024年6月3日