回村过年

文/李希龙

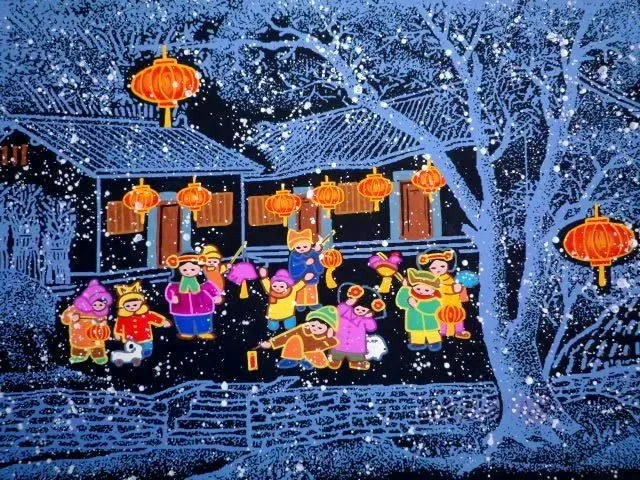

童年的除夕夜,真漫长啊,一里长街,寻常巷陌,我和小叔提着红灯笼,一路走走停停磕磕绊绊,一路拉呱说话给自己壮胆,白天十分钟的路,我们磨磨蹭蹭走了半个钟头。童年的除夕夜,真难捱哪,天上滴水成冰,地面裂出宽缝,凛冽的寒风吹进老棉裤的裤管,瞬间就冷地让你打个激灵瑟瑟发抖。童年的除夕夜,真温暖哪,小叔脑袋灵光,发觉了我的诡计,装作毫不知情;父亲一贯严厉,破例没有打我屁股;爷爷最是慈爱,大年初一磕头拜年,故意揪住我的耳朵摩挲,惊呼坏了,俺孙儿长出猪耳朵啦。

市民们怀揣着儿时的梦想,呼朋引伴,一路高歌冲出“围城”,率先在城乡结合部地段,开辟“喀秋莎”主阵地,营造“幸福门”打卡点。当岁月的年轮碾过小年夜孤悬的弯月,一直持续到来年正月十五,莱芜城北的龙马河公园里,车驾排成长行,群众聚集如海,烟花堆成小山,焰火璀璨,美轮美奂,市民欢聚的灯火将滨河流光溢彩的夜景照耀得如同白昼一般。

我出生于上世纪70年代,和多数在农村长大的孩子一样,对于过年我一直心存深深的眷念。家乡是丘陵地区,土壤贫瘠,干旱缺水,作物单产不高。小时候过年,我不盼着穿上新衣裳,就盼着天天吃白面馒头。40年前的一个除夕,在莱芜矿建工作的爷爷买了一挂猪下货,回家后清洗下锅,煮了一盆热气腾腾的肴肉汤。年三十晚上守岁,作为备受宠爱的长孙,爷爷知道我嘴馋,特意嘱咐长我10岁的小叔带着两个煮熟的猪耳朵,用牛皮纸包着,一路护送我到父亲居住的宅子里过年。从爷爷居住的老家到父亲居住的宅子距离不足500米,要经过一条长长的巷道,又转过古老的西井街。小叔怕我偷吃,坚持自己抓在手里走在前面。热气腾腾的猪耳朵,香飘满街,像一根红红的丝线,把我像磁铁一样紧紧吸附在后面,一步也没落下。

故土难离,乡音难改。1990年秋天,帮助父母收完地里的玉米,我在父亲的陪伴下,带着母亲为我置办的行囊到泰山脚下的一所省属中专学校报到。入校后不久,恰逢中秋节,学校领导为学生们免费发放了月饼;班主任韩老师温柔知性,她担心我们想家,安排团支书组织了中秋联欢晚会,鼓励同学们轮流介绍自己,每人讲几句话,增进了解,加深印象。那时候在我的家乡,学生们都说方言,老师除了上课时间讲莱普(莱芜地方普通话),下课后也用方言交流,“白(方言念bei)菜的白”广为流传,师生的普通话普遍都不过关。联欢会上,轮到我发言时,我用一口纯正的莱芜话介绍家乡,引得老师同学们哄堂大笑,着实让俺羞愧无地;要知道,当时俺还认为讲的普通话,没有讲方言,大伙儿怎么还是听不懂呢?

1990年寒假,我跟着堂兄坐长途汽车回家。冬日昼短夜长,到莱芜城区时已是黄昏,主城区仅有的一条主街上亮起朦朦胧胧的几盏路灯。赶巧前夜,鲁中大地刚刚降下一场绵绵冬雪。城市没有公交车,长途汽车到站后,我和堂兄就背着行李,脚踩着柏油路上残存的积雪,不急不缓地出城往村里赶去。走到鲁中大街东区,进村的道路变成沙土路,车辆行人稀少,树上和村民房屋上还在堆积着厚厚的积雪,我们就在雪窝子里深一脚浅一脚的艰难地跋涉。天色暗沉沉地完全黑下来了,和堂兄在村南道别后,我独自一人踩着积雪,顺着熟悉的道路回家。这时天空一轮皎洁的明月,仿佛刚刚从云层里钻出来似的,将大地照射地雪白透亮。走过南桥,月亮将沟沿两边的杨树林映照得仿佛白桦林一般冰清玉洁,乡村的夜景美得像童话故事里的画面,梦幻奇境让人心醉。这次月下独行的经历,让我一下子醍醐灌顶:生我养我的小村庄,原来竟有这样靓丽绝伦的颜色,小时候听爷爷讲过的珍珠花的故事,原来并不是后人杜撰的传说。

犬守夜,鸡司晨。天空中听不到风响,鸟儿已归巢,鸡鸭已入宿,农人们有的已入睡。走进村庄黝黑的巷道,转过古老的碾房门口,行人的脚步轻轻,但不知不觉已袭扰了柴犬的美梦,它们带着怨气很不客气地乱吠起来,将冬夜的宁静瞬间撕成碎片。

月是故乡明。月亮高高的挂在天空,将房子屋脊的光影、树木枝杈的投影、孤独行人的侧影调色均匀地绘制在洁白的雪地幕布上,人走在雪地上,悄然留下一行深深浅浅的脚印。在这里黑与白、动与静、天与地、人与自然和谐地融为一体,真像是吴冠中笔下素朴简洁的冬日油画。

腊月的冬夜,迎着风雪归家的行人脚步匆匆。转过街口,你探头一望,那个红砖房的大门若隐若现,庭院里那一盏灯光,似乎早已为你点亮。母亲系着围裙站在饭棚子门口,父亲蹲在小方桌边斟满白酒,饭菜已经热了好几遍;戴着红围巾、穿着花棉袄的大姐,站在冰封雪冻的街口,提着一盏火红的灯笼,在心里头无数次热切地呼喊你的乳名,频频向你招手。

小时候对于过年的记忆,还有一种属于糖瓜的甜蜜。“糖瓜祭灶,新年来到。”鲁中地区长期有在腊月二十三当晚祭灶的习俗。“腊月二十三,灶王爷上青天,吃着糖瓜把嘴粘,上天言好事,下界保平安”。民谣里的传统年俗,寄托着中国人的春节仪式感。临近小年,莱芜区杨庄镇的陈家楼村便逐渐热闹起来,天还没亮,整个村子便笼罩在支起糖锅点燃灶火熬制糖瓜温暖甜蜜的麦芽香气中。这一炉有讲究的灶火,一经点燃,就要一直烧到除夕。糖瓜主要原料是黄米、黏谷米和大麦芽,按一定比例混合,经过熬糖、拔糖、成形、粘芝麻等多道工序制作而成。人们向灶君供上糖瓜,以期灶君在玉帝面前多进美言,不提过失。时至今日,在济南市莱芜区,过小年,“陈楼糖瓜”还是当地必不可少的美食。吃灶糖,为小年这一天带来了浓郁而香甜的年味。

“糖瓜贺岁” 凝结着莱芜人对家乡味道的怀念和追寻,也代表着对新一年的祝福与期盼,展示了鲁中地区独有的民俗文化体验。在山东,吃糖瓜,吃的是吉祥如意,更是向新的一年寄托甜蜜。糖瓜祭灶,寄托着百姓对美好生活的向往。

立春时节,天降瑞雪。雪花飘飘洒洒,将鲁中大地装点成冰清玉洁的世界,素白的冰雪将亮红的灯笼映衬得更加明媚多彩。回村过年,是中国人最深的乡情,最浓的乡愁。对于莱芜的村民们而言,糖瓜和瑞雪让沉寂的北方冬季不再枯燥,一入年就有了好彩头。而对于中国人来说,瑞雪象征着新年的脚步临近,糖瓜让新的一年从甜蜜中开始。

作者简介:

李希龙,山东省济南市莱芜区人,山东省散文学会会员、济南市作家协会会员。致力于地方文化史研究,先后在《莱芜日报》、《莱芜文学》、《莱芜文史》、《济南时报》、《当代散文》等刊物发表8万余字。2009年获评广州城市形象表述词征文大赛二等奖。