冀版好书丨《照亮自己:我的编辑世界》

作者:李又顺

《照亮自己:我的编辑世界》效果图。

见贤思齐,是中华民族的优良传统。“高山仰止,景行行止。虽不能至,然心向往之。”司马迁在《史记》中高度赞扬孔子,对他的为人表达了无限崇敬之情。编辑在职业生涯中,也会遇到有强大人格魅力、品行高尚的人。那么就努力为他策划一本书吧!

为那些真善美的伟大践行者,策划出版反映他们言行的著作,我认为理所当然。因为编辑所从事的文化事业,从某种意义上说,就是发现与推崇真善美的事业。而对于编辑来说,这份事业也是一个修炼自身、提升自我的机会与过程。我曾经写过一段话:一种职业就是一种人生。在照亮别人的同时,也照亮了自己,这就是编辑的人生。

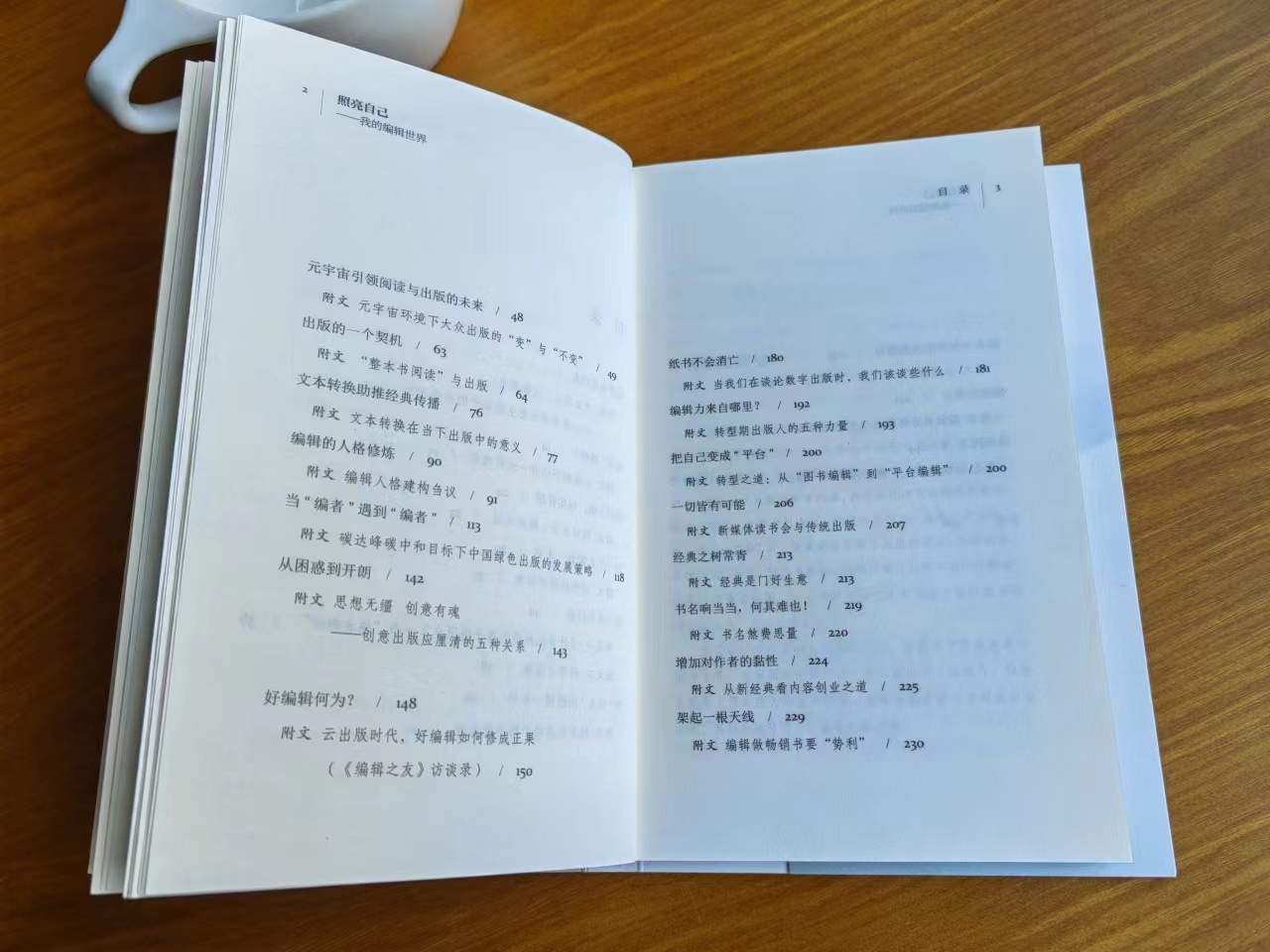

目录。

从媒体报道中,我得知钟扬教授意外身亡的消息。钟扬教授的身世与经历,引起我极大的兴趣。直觉告诉我,这是一个极不平凡的人物,是一个带着巨大的生命热情工作、生活的人,也是我们这个社会少有的“大写的人”。他的追求,他的胸襟,他的人生观、价值观,激起我的强烈共鸣。我远不能与钟扬教授相提并论,“虽不能至,然心向往之”。他的心中装有“大我”,他全力为自己的人生理想奋力拼搏,有时连“小我”都不顾了。他一腔热血,无私奉献,以至于使他成为任何一个与他交往的人的“贵人”。激动、感动之余,我决定要为他做点什么,于是便有了后来出版的《那朵盛开的藏波罗花——钟扬小传》。此书出版后,各大媒体竞相报道,央视《故事里的中国》栏目主持人撒贝宁手捧此书,向电视观众隆重推荐阅读。

作者与复旦大学梁永安教授(左)合作策划出版《那朵盛开的藏波罗花:钟扬小传》。

做编辑要始终保持一颗敏感的心,感知社会的“温度”。我为很多“年轻人”出过他们人生中的第一本书,都是这种“感知温度”的结果。20世纪90年代中后期掀起的“新概念作文”写作浪潮下,我为初出茅庐的郭敬明、张怡微出过书;反思年代,我为“青年学者”鲍鹏山出过书;语文教学弊端凸显的时代,我帮一个笔名叫叶开的作家出过书;当春节返乡学子的乡愁漫溢之时,我及时为一个来自贫困大别山地区、名叫王磊光的青年博士生出过书……当然,那时的“年轻人”现在大都成了中坚力量,已经功成名就。

我为很多作者出过他人生中的第一本书,并因此改变了他们的命运。80后作家郭敬明的第一本书《爱与痛的边缘》是我出的,发行量达数百万册;他的第二本散文集《左手倒影右手年华》也是我策划编辑的,发行量也达数百万册之多。学者鲍鹏山的第一部作品《寂寞圣哲》也是我策划出版的,记得当时他远在青海教育学院当一名普通的老师,后因为有“著作”加分项,被上海作为“人才”引进。我一直认为这部著作文笔优美,思想锐利,锋芒毕现,为他日后的影响打下坚实的基础。写小说、在文学刊物《收获》当编辑的作家叶开,在几年前曾红极一时。他的“当红”非因“文学”而是因为“语文教育”。《中国青年报》《中国教育报》等全国各大媒体对其访谈报道,他出现的身份都是“语文阅读教育专家”。而这一切都得益于我给他策划出版的他的第一本谈“语文阅读、教育”的书——《对抗语文——让孩子读到世界上最好的文字》。这本书出版后,短短几年就发行10万册,犹如给有些沉闷的语文教育界扔下一颗炸弹,影响迅速扩大。之后,他又出了一本《语文是什么?》,从此一发而不可收,俨然成为长期受诟病的语文教育突围的一叶方舟。书同是80后的作家张怡微,当年她作为上海西南位育中学的一名普通高三学生,自信地拿着我给她出版的她人生中的第一本书《怅然年华》,参加复旦大学自主推荐招生,后被幸运录取,如今的她已成为复旦大学中文系的一位小有名气的创意写作学年轻学者,她还曾十分有幸地成为著名作家王安忆在复旦大学带的研究生。

本书书影。

编辑为谁出书,纯属机缘巧合。在某个时空交汇点“遇”上了,且让作为编辑的我“感动”,我便决意要为他出一本书,不管这个人他是谁,年龄多大,什么身份,来自何处。现在想来,为作者出版第一本书,就是为他们的未来出书,为他们也为这个世界开辟了一条更加美好的人生之路。每想到此,我觉得编辑的价值又多了一层。

换一换

换一换