下高村张氏文化

(一)下高村张氏家族概况

张泽武

下高村位于洛宁县底张乡西南4公里处应阳川涧河西岸。东临龙岗寨,西靠凤鸡岭,北与大阳村相邻,南与中高村相接。全村有10个村民小组,1500口人,村域面积3000余亩,其中村庄占地130亩,耕地面积1800亩,其中林果地200亩。丘陵、河滩地900亩。宜故公路从村中通过。

下高村是个古老而悠久的村庄,明清时期村中建有祖师庙、关帝庙、火神庙、龙官庙,原庙已毁。关帝庙遗址尚存。祖师庙、火神庙、龙官庙均已重建,至今香火旺盛。村中还遗存的宋氏故居、卫氏故居、周家大院等四合院古民居均已损毁殆尽。1980年建成的下高村舞台,2009年进行了修缮,至今保存完好。

下高村

下高村共有15个姓氏,分别为李、张、宋、王、段、简、刘、赵、焦、廉、上官、郑、任、卫、温。其中卫姓、任姓、上官姓属于本村老户人家,其余各姓均在明末清初时外迁而来。村中以李氏家族人口最多,700余人。李氏先祖讳“能”,字“景和”于明洪武年间自山西洪洞县迁居河南府永宁县北高村(今下高村)安家立业。

村中张氏家族主要是大门楼张氏,人数较多,称为下高村张氏。另外还有1户张氏,为南张凹张氏家族分衍于此。1户张氏,为孟家峪张氏后裔 。

下高村张氏乃大门楼张氏家族分衍于此。

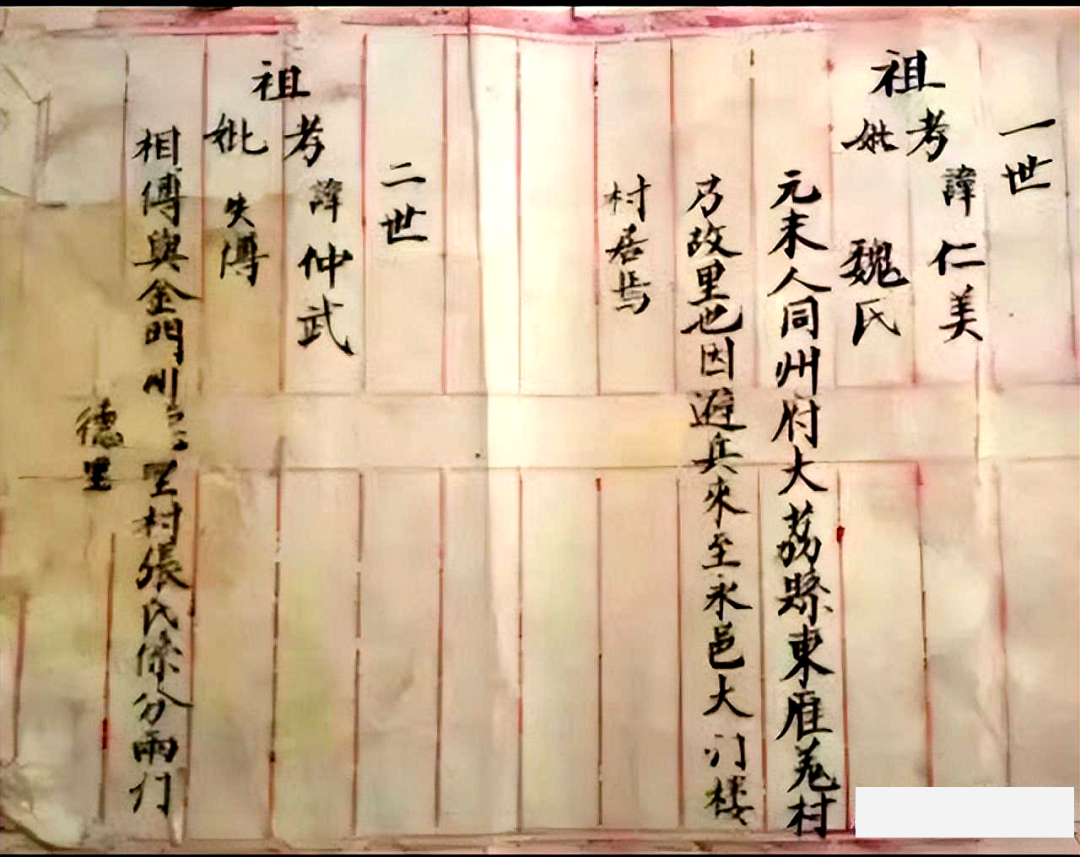

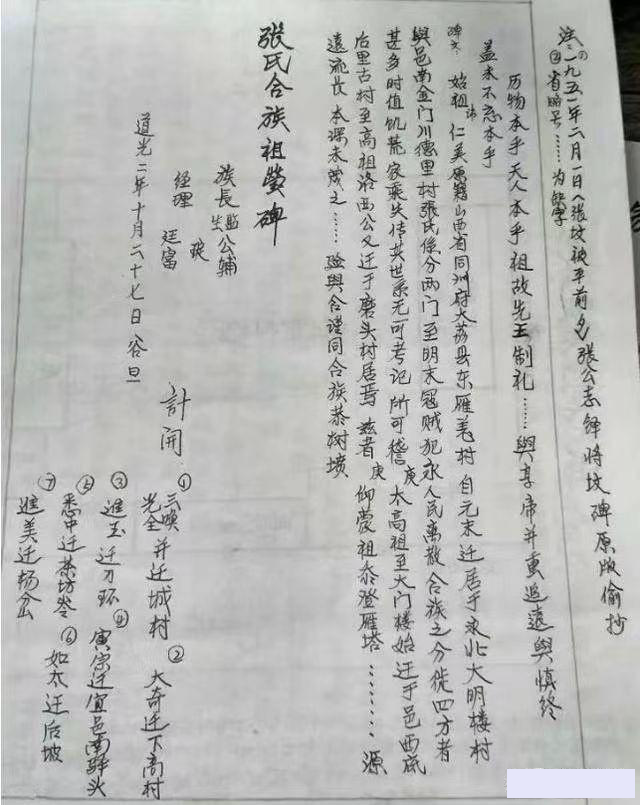

据清道光二年(1822年)(大门楼张氏祖茔)张际庚所撰《张氏合族祖茔碑记》记载:“(大门楼张氏)始祖讳仁美,原籍陕西省同州府大荔县东雁羗村,自元末迁居永邑北大门楼村,与邑南金门川德里张氏系分两门。”

大门楼《张氏家谱》

②据清道光二十七年(1827年)大门楼村张捷科所撰(大门楼)《张氏家谱》记载:“(大门楼张氏)一世祖考讳仁美,妣魏氏,元末人,同州府大荔县东雁羗村乃故里也,因避兵来至永邑大门楼村居焉。”

“二世祖考讳仲武,妣失传,相传与金门川德里村张氏係分两门。”

③据清咸丰三年三月,十七世孙捷科、殿拔《建筑祠堂碑记》记载:“吾族与洛河南德里村张氏系分两门,原籍陕西省同州府大荔县东雁羗村,由元末避兵於此,延绵至捷已十七世。”

大门楼《张氏家谱》

大门楼村张氏始祖讳仁美,元末人,同州府大荔县东雁羗村乃故里也,因避兵来至永邑大门楼村居焉。二世祖仲武公,后裔世居大门楼村,传至8世,“万”字辈,有万全、万仓、万明、万宝、万镒、万忠、万珠共7人,9世“君”字辈9人,10世“乾”字辈32人,11世”三”字辈28人,12世“宗”字辈28人,之后分为七门,繁衍至今。

张氏祖居陕西省同州府大荔县雁羗村,元末迁居永宁县大门楼村。明末时,传至八世祖从大门楼迁居底后里下高村,为下高村张氏始祖。据清朝乾隆三十年张氏祖茔《皇清 明故高曾祖三代显考妣张公大人之坟茔碑》记载:下高村张氏后裔有迁居东水沟。东水沟在下高村东南涧河东岸五里许。九世祖时,长祖大奇公,次祖大本公,三祖大智公,兄弟三人,分为三门,繁衍至今。

张氏先祖耕读传家,孝友继世,勤俭为本,谋而忠直,迄今传至25世,张族后裔200余人。张氏世系俱载下高村南西坡根张氏祖茔碑记。

作者简介:张泽武,洛宁县陈吴乡新寨村人,2003年发起并组织成立了洛宁县姓氏文化研究会,任常务副会长兼秘书长。2006年参与组织筹备成立洛阳姓氏文化研究会,任副秘书长。2017年被推举为洛宁县姓氏文化研究会会长。