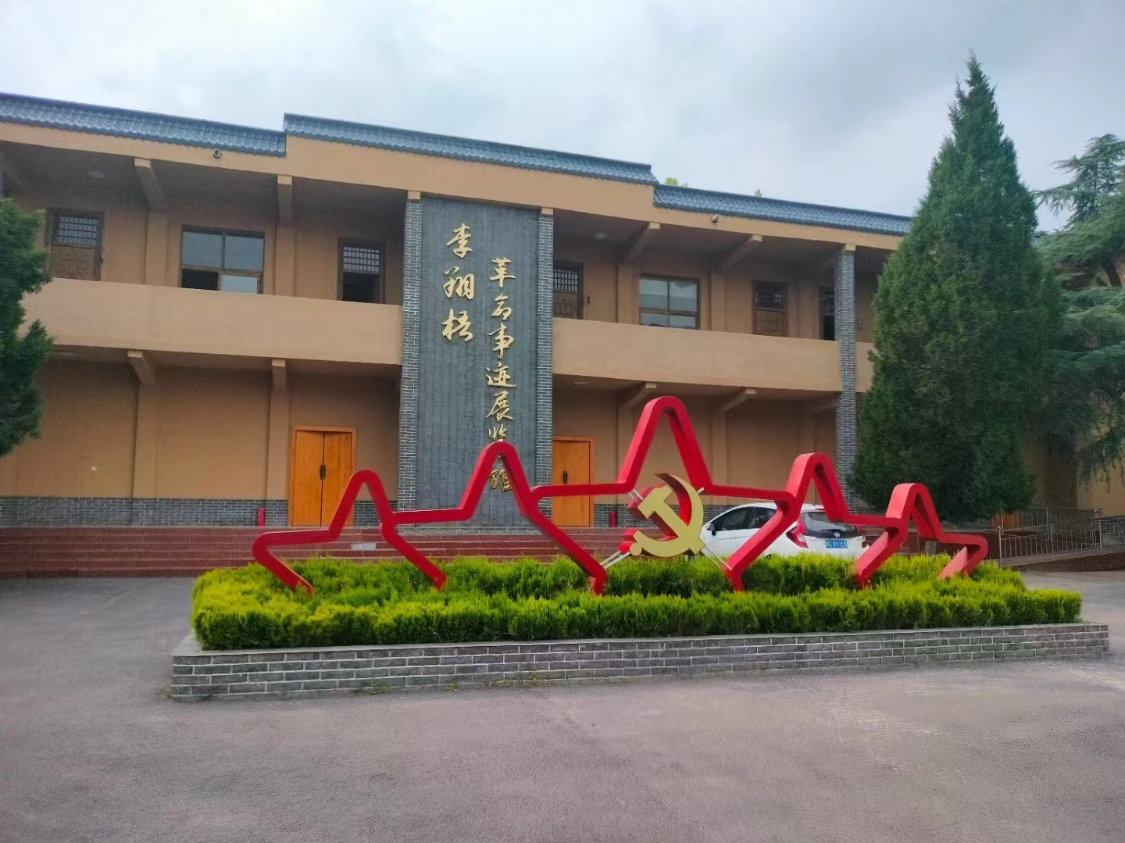

河南省洛宁县底张乡中高村,位于大山深处,依山傍水,山清水秀。红色的历史,代代相传。这里,曾经培养出一位杰出的共产主义战士,他就是李翔梧。

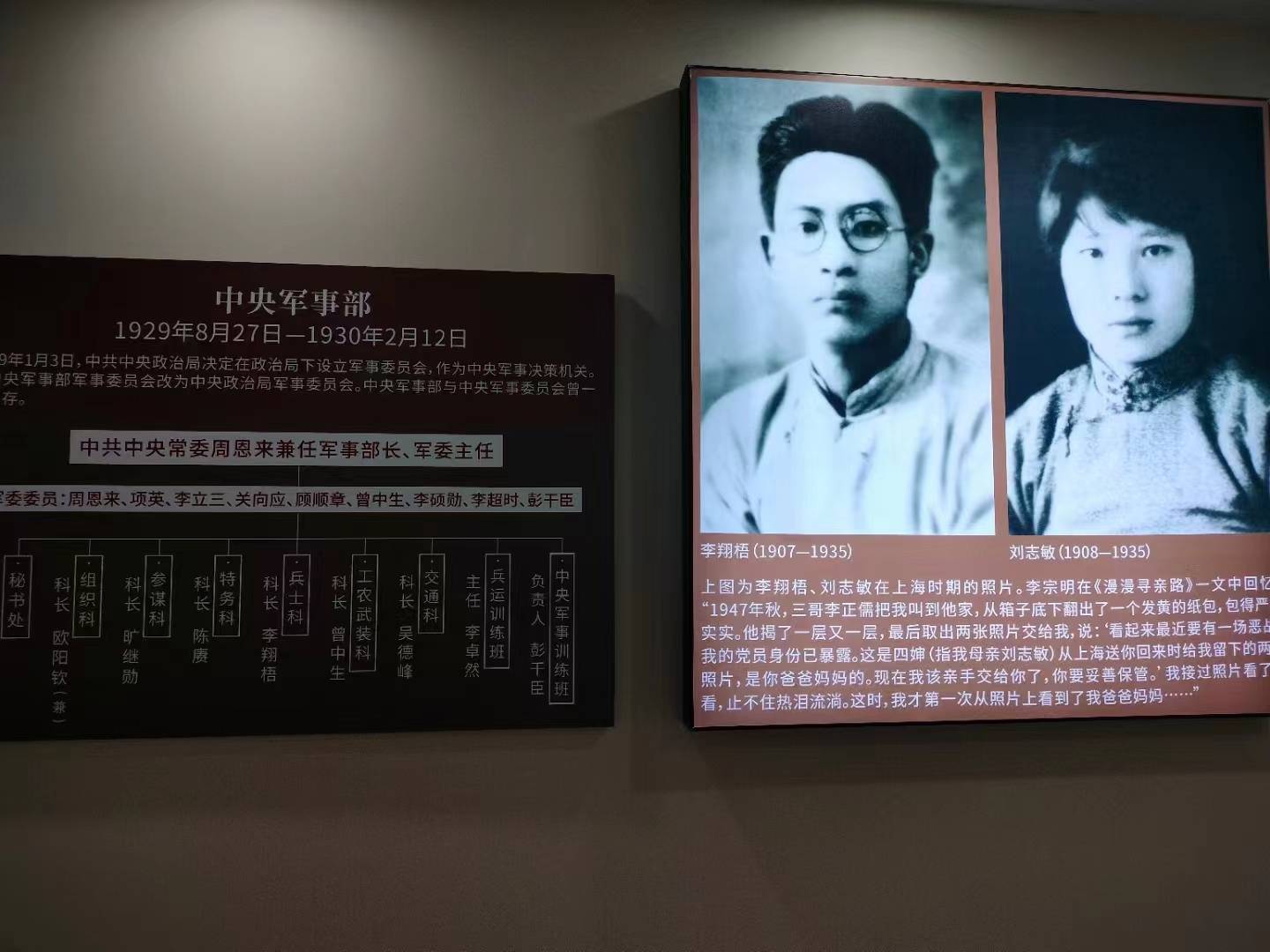

1935年3月,作为中央苏区红军政治部宣传部长的李翔梧所在的突围部队在会昌县天门嶂受到国民党的包围合击,部队被打散。李翔梧等人趁夜突出重围,突围中,为掩护战友,李翔梧身负重伤,壮烈牺牲,时年28岁。

如今,在李翔梧、刘志敏夫妇的影响下,这片红土地上,如今又在书写新时代的答卷。

李氏家族代代坚守烈士精神,红色基因融入血液、根植于心,成为勠力前行的不竭动力。这个仅有1000多口人的小村庄,90岁以上老人至少有5人:李伟平母亲廉爱卿,李巧云父亲李中仁,刘长国父亲刘黑超,李京超父亲李树芬,李学超父亲李发欣。还有退休后居住云南的李润申(93岁,工作在贵州)和住洛阳正骨院的李长升。其中,刘长国之父刘黑超还是志愿军,李卫平母亲廉爱卿当妇联20多年。

这五位老人身体都不错,李发欣还能穿衣做饭,生活自理,不依靠他人。儿女均已成家立业,子孙满堂,过着越来越幸福甜蜜的日子。离休教师李树芳系我地下党的积极分子,为革命做了一定工作。民国时期就投身到教育事业中,为祖国培养了大批栋梁之才,赢得桃李满天下。

其大儿李满超是教师,重孙女李燕燕、四儿李学涛、四儿媳妇翟爱萍皆是教师;二弟李树芬、三弟李发欣、三弟媳妇李兰芬、李发欣长子李学超、女儿李慧玲也是教师,堪称教育世家。李树芬是50年代是空军营级干部,在1951年参加了国庆节北京天安门大阅兵活动。

李发欣,出生于1933年4月,今年已经91岁了。1955年7月,参加刘家峡水电站建设。1961年,奉命到江西拓林电站支援建设,为我国水利事业作出巨大贡献。1963年,他回到了家乡底张乡石井头、翟家村担任民办教师。

如今,他身体都很硬朗,生活也能自理,今儿孙绕膝,他感到很幸福很满足。他的良好品德和从老祖宗那里继承来的家风,家训也很好地影响着他的子女们。考虑到他年岁太大,孩子们想让李发欣和他们一起生活,李发欣不同意。

涧河滩是村人们放牧拾柴必经之路。每逢河水暴涨,路面被淹没,给村民们的生产带来诸多不便。2010年5月,李发欣自费投资2000多元,在河上架起一座长约10米、宽约1米的水泥便桥,结束了当地群众“夏涉水、冬履冰”的历史,解决村民们出行难的问题,人们无不称赞。

十三年前,他患肾癌,手术后成功摘瘤保肾,从阎王手里抢回来的一条命,他的事情让任何人都意想不到,竟然治愈至今,绽放生命奇迹。

八年抗战,他见过人世间最惨烈的苦痛,父母家人先后离世,曾寄居在他家的赵清心的母亲被迫害致死,连最亲的父亲和哥哥也离她而去……

这一生的苦难啊,其实,他是最有资格写杜甫般苦大仇深文字的人。

在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念之际,他看到了强盛的国力,心中却回想起70多年前战火纷飞的岁月,非常激动,更让他对这一民族灾难,进行沉痛的思考,并警示于后人。

2017年,他开始整理资料,想把自己的半世流离苦难经历写成了一本回忆录。

他说:“希望通过我的回忆录,让大家了解那个时代,明白今天的幸福生活来之不易。”

李发欣老人一生也见证了不少的历史变迁和时代巨变,虽然没有名人熠熠闪耀的光彩,却也在自己的工作岗位上发挥了全部了光和热,也用自己坚韧的力量谱写了一段不算辉煌但却无悔的壮丽人生。

我们相信,每一位历经上世纪沧桑巨变的长者,都有值得被书写的人生记忆。或显赫,或平实,或动荡,或壮丽,或动人心魄,或质朴生动,各色人生在历史的长卷上都是绝无仅有的一笔。如同一滴蓝色的墨水,浸染在回忆录的纸张上,就凝结成了谁也拭不去的生命的痕迹。

每个人的一生都应该拥有属于自己的一本书,其经历厚重而珍贵,来记录属于自己的精彩与感恩。每个老人都应该拥有一本属于自己的回忆录,让家族故事在子孙后代中传承百年。

或许您自命平凡,未想自己在家族长史中的权威荣光;或许您涩于启齿,未想这喋喋不休竟也能沉积出辉煌。但百年后的子孙回首此刻,由这回忆录流淌开来的力量,当如至宝一般,印证他们彼时盛世的源头。

洛宁城事:雷冰